Преимущества одноплоскостного аппарата внешней фиксации с шаровым шарниром в лечении пациентов с полными внутрисуставными переломами дистального метаэпифиза плечевой кости

Автор: Науменко Леонид Юрьевич, Носивец Дмитрий Сергеевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 2, 2009 года.

Бесплатный доступ

На основании результатов биомеханических и клинических исследований определены преимущества использования аппарата внешней фиксации с шаровым шарниром при лечении полных внутрисуставных переломов дистального метаэпифиза плечевой кости. Предложенный метод лечения применен у 12 пациентов возрастом от 18 до 64 лет (средний возраст 39,5 лет). Средний срок наблюдения составил 26,9 мес. (от 12 до 36 мес.) после операции. Показаниями к открытой репозиции и внутренней фиксации при помощи реконструкционных или конгруэнтных пластин были полные внутрисуставные переломы дистального метаэпифиза плечевой кости (тип С2-С3 по классификации группы АО). С целью мобилизации движений в локтевом суставе у всех пациентов применен аппарат внешней фиксации с шаровым шарниром. У всех пациентов в результате лечения сохранена стабильность в локтевом суставе и восстановлен физиологический объем движений. Средний объем движений в локтевом суставе составил: разгибание/сгибание - 0°/0°/130°±10°; пронация/супинация - 70°±10°/0°/70°±10°. Средний балл по шкале клиники Мейо составил 95 баллов (от 85 до 100 баллов).

Дистальный метаэпифиз плечевой кости, внутрисуставные переломы, аппарат внешней фиксации, локтевой сустав

Короткий адрес: https://sciup.org/142121215

IDR: 142121215 | УДК: 616.717.4-001.5-089.22

Текст научной статьи Преимущества одноплоскостного аппарата внешней фиксации с шаровым шарниром в лечении пациентов с полными внутрисуставными переломами дистального метаэпифиза плечевой кости

Переломы дистального метаэпифиза плечевой кости (ДМПК) составляют 2 % всех переломов и 30 % переломов в области локтевого сустава, среди них внутрисуставные переломы встречаются в 10,5-22,5 % случаев и в 36,5 % относительно всех внутрисуставных переломов. Традиционные методы лечения при внутрисуставных повреждениях ДМПК в 40-50 % случаев приводят к неудовлетворительным результатам, а в 18-20 % случаев пациенты признаются инва- лидами. В отдаленном послеоперационном периоде причинами функциональных нарушений являются контрактуры у 82 % пациентов, развитие гетеротопической оссификации у 28,2-49 % пациентов и нейропатия локтевого нерва у 615 % пациентов. В 50-62 % случаев неудовлетворительные результаты лечения связаны с последствиями чрез- и надмыщелковых переломов [5, 9, 13, 17, 18].

Методики чрескостного компрессионно- дистракционного остеосинтеза по Г.А. Илизарову и его различные модификации при полных внутрисуставных переломах ДМПК типа С (по классификации АО) находят ограниченное применение вследствие сложностей анатомической репозиции раздробленной суставной поверхности и конструктивных особенностей аппарата, которые не позволяют воспроизвести физиологическую амплитуду движений в локтевом суставе [1, 4, 7]. Способ восстановления кинематики локтевого сустава по Волкову-Оганесяну выявил ранее не известное явление полной регенерации суставного хряща при отсутствии взаимного давления суставных поверхностей и требует применения осевой спицы [3, 6]. Выполненное нами трехмерное биомеханическое моделирование локтевого сустава и траектории движения локтевой кости вокруг блока плечевой кости позволило подтвердить, что локтевой сустав не функционирует как простой шарнир и его сгибательная ось не имеет фиксированного положения. Во фронтальной плоскости она варьирует в пределах 3-4°, а в сагиттальной плоскости постоянно меняет свои координаты в зависимости от угла сгибания предплечья - вальгусное положение предплечья относительно плеча 10-15° в положении полного разгибания в локтевом суставе меняется до 2-3° варусного отклонения в положении полного сгибания. Поэтому для воспроизведения физиологического объема движений в локтевом суставе целесообразно использование трехплоскостного шарнира [2, 8, 12].

При накостном остеосинтезе возникают технические трудности создания стабильной фик- сации, что часто требует выполнения костной пластики и послеоперационной иммобилизации локтевого сустава [13, 17, 18]. Однако установлено, что если после оперативного вмешательства на локтевом суставе движения начаты в первые сутки, то в ближайшем месяце после операции утрачивается не более 15 % объема движений от интраоперационного, но если движения начаты в сроки от 2 до 5 дней после операции, то у 80-85 % пациентов теряется 30 % и более достигнутого во время операции объема движений [19].

Известны попытки комбинированного использования методик внеочаговой и очаговой фиксации фрагментов внутрисуставного перелома с помощью спиц, проволоки, винтов, пластин и их различных сочетаний. Однако методики нестабильной очаговой фиксации не позволяют начать ранние движения в локтевом суставе вследствие угрозы вторичного смещения внутрисуставного фрагмента [11, 14-16, 20, 21].

Таким образом, с целью профилактики функциональных нарушений при внутрисуставных переломах ДМПК необходимым условием является ранняя мобилизация локтевого сустава в физиологическом объеме на фоне стабильной фиксации и анатомической репозиции фрагментов перелома.

Цель работы - на основании биомеханических и клинических исследований определить преимущества одноплоскостного аппарата внешней фиксации (АВФ) с шаровым шарниром при лечении пациентов с полными внутрисуставными переломами дистального метаэпифиза плечевой кости.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Под нашим наблюдением в период с 2004 по 2007 год находилось 12 пациентов, средний возраст которых составил 39,5 лет (от 18 до 64 лет), мужчин - 4 (33,3 %), женщин - 8 (66,7 %). У всех пациентов имел место полный внутрисуставной перелом ДМПК: С2 - 5 (41,7 %) человек и С3 - 7 (58,3 %) (по классификации группы АО). В 8 (66,7 %) случаях была повреждена доминирующая верхняя конечность. Переломы ДМПК во всех случаях имели бытовой характер и были связаны с прямым падением на локтевой сустав.

В 10 (83,3 %) случаях отмечены закрытые переломы и в 2 (16,7 %) - открытые (тип 1 по классификации Gustilo-Anderson и тип IA по классификации Каплан-Марковой). Открытые переломы были связаны с перфорацией кожных покровов костным фрагментом и точечный характер раны (до 0,5 см), отсутствие выраженного загрязнения и разможжения мягких тканей позволили применить активную тактику лечения в течение первых 2 суток после травмы до нарастания ишемических и трофических нару- шений в поврежденной конечности.

При открытых переломах на первом этапе медицинской реабилитации выполнялась хирургическая обработка раны, иммобилизация локтевого сустава тыльной гипсовой лонгетой и профилактика инфекционных осложнений. Следующим этапом на 2-е сутки после ПХО проводился остеосинтез костных фрагментов и фиксация в одноплоскостном АВФ.

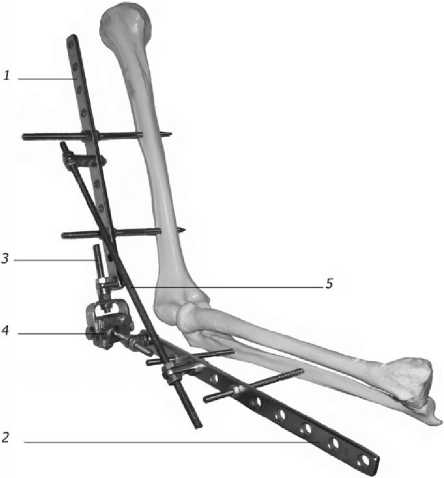

Всем пациентам в сроки от нескольких часов до 2 суток с момента травмы выполнена открытая репозиция и остеосинтез реконструкцион-ными или конгруэнтными пластинами (фирма «Synthes») с фиксацией одноплоскостным АВФ с предложенным нами шаровым шарниром (рис. 1), позволяющим максимально приблизить движения в локтевом суставе к физиологическим - до 140° сгибания (по В.О. Марксу, 1978) [10]. Данный объем движений в локтевом суставе является достаточным для выполнения всех необходимых повседневных функций и адекватной жизнедеятельности пациента.

Рис. 1. Внешний вид одноплоскостного стержневого аппарата внешней фиксации с шаровым шарниром: 1 – плечевой компонент, 2 – компонент предплечья, 3 – дистракционный стержень на уровне суставной щели, 4 – шаровый шарнир, 5 – стержень между компонентами аппарата (патент Украины № 11631)

На первом этапе оперативного вмешательства путем открытой репозиции через задний срединный доступ с V-образной остеотомией локтевого отростка выполнялась репозиция костных фрагментов и их фиксация спицами Киршнера. После тщательного восстановления конгруэнтности суставных поверхностей при помощи пластин (ре-конструкционных или конгруэнтных), расположенных по боковым поверхностям ДМПК выполнялась стабильная фиксация внутрисуставного перелома. Реконструкционные пластины использованы у 6 (50 %) пациентов и конгруэнтные также у 6 (50 %). У 4 (33,3 %) пациентов выполнена пластика дефектов кости губчатой аутокостью. После фиксации локтевого отростка напряженной проволочной петлей, спонгиозным винтом или конгруэнтной пластиной выполнялась реконструкция мягкотканных структур и ушивание послеоперационной раны. У одной пациентки остеотомия локтевого отростка не выполнялась, а использовался доступ через m. triceps brachii.

У всех пациентов была применена стандартная схема монтажа одноплоскостного стержневого АВФ, состоящего из двух частей, на плече и предплечье, с шаровым шарниром, центр вращения которого совпадает с центром вращения блока плечевой кости, определяемого по рентгенограмме. Отличительной особенностью монтажа АВФ явилось отсутствие осевой спицы и добавление дистракционных стержней на уровне суставной щели. Для стабилизации АВФ в достигнутом положении сгибания/разгибания в локтевом суставе использовался стержень между частями аппарата. В процессе лечения производилось изменение уровня фиксации стержня на планках АВФ и его конструкция в зависимости от угла сгиба-ния/разгибания в локтевом суставе. В зависимости от типа перелома, срока и объема оперативного вмешательства выполнялась дистракция суставных поверхностей до 5 мм и в течение 1-х суток после операции начиналась пассивная мобилизация движений в локтевом суставе путем компрес-сии/дистракции между компонентами стержневого АВФ по 20-30 минут 3-4 раза в сутки или по 20 мм в сутки. Активные движения (сгиба-ние/разгибание) выполнялись пациентом самостоятельно в АВФ через 3-4-5 недель, а нагрузка на конечность разрешалась через 3-3,5 месяца после операции. Средний срок фиксации в одноплоскостном АВФ с шаровым шарниром составил 5,5 недель (от 4 до 6 недель).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Средняя длительность диспансерного наблюдения составила 26,9 мес. (от 12 до 36 мес.) в течение которого изучалась динамика мышечной силы, объема активных движений в локтевом суставе, ротации предплечья, наличие болевого синдрома, способность к самообслуживанию и стабильность локтевого сустава. Для контроля динамики костного сращения, конгруэнтности суставных поверхностей и развития посттравматических дегенеративно-дистрофических изменений выполнялись рентгенограммы в стандартных проекциях. Результаты лечения оценивались по функциональной шкале клиники Мейо, амплитуда активных движений в локтевом суставе по В.О. Марксу.

Послеоперационный период протекал без осложнений у всех пациентов. Все раны зажили первичным натяжением. Не отмечено существенных ограничений в повседневной активности пациентов и симптомов нестабильности ЛС.

У всех пациентов в отдаленном послеоперационном периоде средний объем движений в локтевом суставе составил: разгиба-ние/сгибание - 0°/0°/130°±10°; прона-ция/супинация - 70°±10°/0°/70°±10°. У троих (25 %) пациентов отмечалась боль умеренной интенсивности при выполнении тяжелых физических нагрузок. У двоих (16,6 %) пациентов было незначительное снижение мышечной силы при сгибании/разгибании в локтевом суставе. На рентгенограммах в конце срока диспансерного наблюдения не отмечено нарушений конгруэнтности суставной поверхности и признаков развития оленартроза или асептического некроза. По шкале клиники Мейо результаты оценены как отличные у 9 (75 %) пациентов и хорошие – у 3 (25 %) (средний балл составил 95 (от 85 до 100 баллов) .

Клинический пример. Больная Т., 38 лет, поступила в клинику с диагнозом: закрытый чрезмыщелковый перелом левой плечевой кости (тип С2 по классификации группы АО) (рис. 2, а). После клинического обследования в ургентном порядке выполнена операция комбинированного остеосинтеза (рис. 2, б; 3, а).

Обследована через 3 года после операции – жалоб не предъявляет, результатом операции удовлетворена, объем движений в левом локтевом суставе: разгибание/сгибание – 0º/0º/130º, прона-ция/супинация – 60º/0º/70º. Оценка по шкале Мейо – 85 баллов. Результат лечения хороший.

б

в

Рис. 2. Фотоотпечатки рентгенограмм левого локтевого сустава больной Т.: а – до операции; б – на этапе реабилитации; в – через 36 мес. после демонтажа стержневого аппарата

Рис. 3. Фотоотпечатки больной Т.: а – разгибание предплечья в АВФ через 2,5 недели после операции; б – функциональный результат после демонтажа стержневого аппарата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Применение одноплоскостного стержневого АВФ с шаровым шарниром при внутрисуставных переломах ДМПК позволяет:

дополнительно стабилизировать костные фрагменты и защитить суставные поверхности от чрезмерной нагрузки в условиях стабильной фиксации и разгрузки сустава;

создать положительные условия для консолидации перелома и регенерации суставного хряща вследствие дистракции суставных поверхностей и физиологической кинематики локтевого сустава;

начать раннюю пассивную и активную мобилизацию локтевого сустава на фоне ста- бильной накостной фиксации перелома;

стабилизировать коллатеральный связочный комплекс и сохранить нормальное кровообращение вследствие функционирования локтевого сустава;

воспроизвести ротационные движения предплечья за счет наличия шарового шарнира и особенностей стержневой фиксации дистального компонента АВФ;

осуществлять удобный уход за послеоперационной раной.

Таким образом, ранняя мобилизация локтевого сустава в одноплоскостном стержневом АВФ при внутрисуставных переломах ДМПК способствует:

восстановлению физиологической амплитуды движений в локтевом суставе;

профилактике вегето-дистрофических осложнений (остеопороза и отека мягких тканей);

профилактике дегенеративнодистрофических осложнений (остеоартроза и асептического некроза).

ВЫВОДЫ

Использование одноплоскостного АВФ с шаровым шарниром в комбинации с накостной фиксацией является одним из эффективных методов лечения внутрисуставных пере- ломов ДМПК, что позволяет наряду с традиционными методами лечения рекомендовать его к клиническому применению при данной патологии.