Пренатальное питание домашней птицы и его постнатальные эффекты (обзор)

Автор: Долгорукова А.М., Титов В.Ю., Фисинин В.И., Зотов А.А.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Обзоры, проблемы

Статья в выпуске: 6 т.55, 2020 года.

Бесплатный доступ

У современных пород и кроссов кур мясного направления продуктивности быстрый рост сопровождается возникновением метаболических нарушений из-за несоответствия между скоростью эмбрионального и постэмбрионального развития. У птиц в пренатальный период происходят резкие физиологические и метаболические изменения, и любые нарушения в этот период влияют на эффективность вылупления и последующую продуктивность (E.T. Moran, 2007; V.L. Christensen с соавт., 2004). Поддержать эмбриональное развитие птицы и лучше подготовить цыплят к интенсивному росту можно, используя технологию кормления in ovo естественными питательными веществами - аминокислотами, углеводами, витаминами, а также стимуляторами роста и гормонами (P.R. Ferket, 2016). Согласно современным представлениям нутригеномики, питательные и биологически активные вещества способны влиять на экспрессию генов (В.И. Фисинин с соавт., 2006; L. Bordoni с соавт., 2019). Эксперименты с использованием технологии кормления in ovo показали, что инъекции питательных веществ влияют на физиологическое состояние эмбрионов бройлеров и цыплят после вылупления. Так, инъекции углеводов in ovo повышают количество доступной энергии для зародыша и уменьшают катаболизм белков и липидов во время выводного периода. В результате увеличивается масса цыплят на выводе, повышается скорость роста, что обусловлено лучшим развитием органов желудочно-кишечного тракта (R. Kornasio с соавт., 2011; R. Jha с соавт., 2019). Во время развития эмбриону необходимы все аминокислоты; отсутствие любой из них нарушает у него синтез протеинов и гомеостаз, что негативно сказывается на росте и развитии вылупившихся цыплят. Многочисленные исследования показали положительное влияние инъекций in ovo как индивидуальных аминокислот, так и их сочетаний на показатели роста и развития цыплят (Y. Ohta с соавт., 2001; T.M. Shafey с соавт., 2014; L.L. Yu с соавт., 2018). Около 94 % общей метаболической энергии эмбриона в период развития генерируется в результате окисления жирных кислот. Окислительные процессы сопровождаются образованием большого количества свободных радикалов, которые вызывают повреждение клеток (П. Cурай с соавт., 2013; A. Yigit с соавт., 2014). Витамины С и Е с антиоксидантными свойствами, применяемые в эмбриональный период, положительно влияли на развитие иммунной системы птенцов во время выращивания (S.A. Selim с соавт., 2012; S. Nowaczewski с соавт., 2012), L-карнитин усиливал утилизации глюкозы в анаэробных условиях в выводной период и увеличивал скорость роста цыплят (T.M. Shafey с соавт., 2010; А.М. Долгорукова, 2017). Таким образом, кормление в яйце (in ovo) может быть инструментом для значительного повышения выводимости и жизнеспособности цыплят, что, в свою очередь, даст положительный экономический эффект (E.D. Peebles, 2018). Следует, однако, отметить, то эта технология пока не нашла широкого применения в промышленном птицеводстве, и для понимания стимулирующего влияния различных нутриентов на развитие эмбриона птиц требуется продолжение исследований.

Эмбриональное развитие, бройлеры, пренатальный период, кормление в яйце, аминокислоты, антиоксиданты, витамин е, витамин с, l-карнитин, скорость роста

Короткий адрес: https://sciup.org/142229441

IDR: 142229441 | УДК: 636.5:591.3:57.044 | DOI: 10.15389/agrobiology.2020.6.1061rus

Текст обзорной статьи Пренатальное питание домашней птицы и его постнатальные эффекты (обзор)

Птицеводство — одна из ведущих отраслей сельского хозяйства по производству относительно дешевых и биологически полноценных продуктов питания. Особенности размножения одомашненной птицы, в частности тот факт, что у птиц эффективность репродукции на порядок выше, чем у млекопитающих, обусловили зарождение промышленного птицеводства (1).

За последние 50 лет достигнут значительный прогресс в улучшении функциональных характеристик птицы благодаря генетической селекции. Так, с 1957 по 2005 год скорость роста бройлеров увеличилась примерно на 400 % (за 5-6 нед жизни). При этом более высокая масса тела достигается за меньшее время при снижении потребления корма на 1 кг прироста массы тела (2, 3). Однако такой быстрый рост и развитие стали причиной ряда неблагоприятных осложнений, включая асциты, скелетные аномалии, иммуносупрессию и повышенную восприимчивость к инфекционным забо- леваниям (4). По мнению M. Buzala с соавт. (5), такие метаболические осложнения могут быть обусловлены несоответствиями между процессами роста и развития во время эмбриогенеза и в постэмбриональный период (5). У современных бройлерных пород и кроссов длительность эмбрионального и неонатального развития приближается к 50 % от периода продуктивности (35-42 сут жизни).

Генетическая селекция предопределяет генотип птицы, однако то, каким образом унаследованные гены экспрессируются, зависит от внешних условий — питания и технологии выращивания. Согласно современным представлениям нутригеномики, питательные и биологически активные вещества способны влиять на экспрессию генов (6, 7). Эти факторы оказывают наибольшее воздействие в периоды интенсивного деления клеток во время эмбриогенеза, приводя к перманентным эффектам на протяжении всего постнатального периода (8, 9). Характер питательных веществ, поступающих к цыпленку в пренатальный период, формируют так называемый пищевой (или эпигенетический) импринтинг, от которого зависит дальнейший рост и развитие организма. При эпигенетическом импринтинге происходит метилирование ДНК в областях промоторов специфических генов, которые могут длительно модулировать адаптивный ответ организма на различные стимулы в критические периоды развития (10). В птицеводстве эпигенетическое программирование может осуществляться в течение двух критических периодов — в молодом промышленном стаде при гаметогенезе и во время эмбриогенеза, когда питательные вещества яйца потребляются эмбрионом через амниотическую жидкость и желток (11).

Поддержать эмбриональное развитие птицы и лучше подготовить цыплят к интенсивному росту можно, используя кормление in ovo естественными питательными веществами — аминокислотами, углеводами, витаминами, а также стимуляторами роста и гормонами. Цель настоящего обзора — анализ имеющихся в литературе данных об эффектах, которые оказывают углеводы, аминокислоты, антиоксиданты и витамины при применении in ovo, на эмбриональное и постэмбриональное развитие сельскохозяйственных птиц, о возможных механизмах этих эффектов, а также перспективах создания промышленных технологий пренатального кормления.

Технология пренатального кормления in ovo. Последний период инкубации характеризуется пероральным потреблением амниотической жидкости эмбрионом, интенсивным рассасыванием желтка, накоплением запасов гликогена в мышцах и печени для их использования во время наклева и вылупления, началом легочного дыхания, втягиванием остаточного желтка в брюшную полость, в завершение после наклева цыпленок выходит из скорлупы (12, 13). В этот период происходят резкие физиологические и метаболические изменения, и любые возникающие нарушения (например, задержка использования питательных веществ, температура инкубации) влияют на эффективность вылупления и последующую продуктивность (14-17).

Эксперименты с использованием технологии кормления in ovo показали, что инъекции питательных веществ влияют на физиологическое состояние эмбрионов бройлеров и цыплят после вылупления. Введенные таким образом питательные и биологически активные вещества в итоге улучшают пищевой статус цыплят, что приводит к большему потенциалу роста (18-20). Место инъекции в основном зависит от возраста эмбриона. Так, M.R. Ebrahimi с соавт. (18) предлагают вводить субстраты в яичный белок на глубину 12 мм до инкубации, а также на ее начальной стадии. После 17 сут инкубации инъекции осуществляют другие части яйца — в воздушную камеру и амнион. Для введения экзогенных источников питательных и биологически активных веществ in ovo применяют либо инсулиновые шприцы (в условиях лабораторий) (21), либо установки, которые обеспечивают обработку большой партии яиц. Иглы, которые используются в таких устройствах, сконструированы таким образом, чтобы достигать амниона (22).

Особенности обмена углеводов и применение их экзогенных источников во время эмбриогенеза. Один из основных физиологических процессов в выводной период — поддержание гомеостаза глюкозы. Печень играет центральную роль в метаболизме углеводов и доставке глюкозы в ткани во время эмбриогенеза, осуществляя синтез глюкозы из неуглеводных предшественников (глюконеогенез), синтез гликогена (гликогенез) и распад гликогена (гликогенолиз) (23, 24). Запасы гликогена расходуются по мере того, как эмбрионы проходят процесс вылупления (25). Высокая скорость роста эмбриона связана с высоким потреблением энергии. Запасы гликогена в печени и мышцах не способны удовлетворить метаболические потребности эмбриона, особенно в последние сутки эмбриогенеза. Низкое содержание гликогена в печени коррелирует с более продолжительным вылуплением и низкой массой тела на выводе (14). Для гомеостатической регуляции количества глюкозы в крови эмбрион вынужден генерировать энергию с помощью различных метаболических процессов, например глюконеогенеза с использованием в качестве субстрата глицерола, высвобождающегося после липолиза, или аминокислоты после протеолиза (13). Протеолиз, при котором происходит деградация протеинов, отрицательно влияет на развитие эмбрионов (26, 27). Так как в яйце отсутствуют углеводы, запасы гликогена начнут пополняться, только когда вылупившийся цыпленок получит полный доступ к корму (13).

Введение различных типов углеводов in ovo, вероятно, повышает количество доступной энергии для зародыша и снижает катаболизм белков и липидов во время внутреннего вылупления. W. Zhai с соавт. (22) показали, что инъекции углеводов (глюкоза, сахароза, мальтоза и декстрины, 0,25 г действующего вещества на 1 мл разбавителя) статистически значимо (р ≤ 0,001) повышают массу тела цыплят при вылуплении, которая увеличивается прямо пропорционально объему введенного раствора. Авторы рекомендуют инъецировать не более 0,4 мл сахарозы и 0,7 мл глюкозы, мальтозы и декстрина, при этом сохраняется 90 % выводимость. Фруктоза, в отличие от других углеводов, снижала выводимость и массу тела цыплят. Авторы не объяснили причину этого (22).

Применение экзогенных аминокислот в эмбриогенезе. У птиц ткани грудной мышцы служат основным источником аминокислот для глюконеогенеза при недостатке энергии, что может приводить к ее атрофии (25, 36, 37). В случае позднего доступа к корму развитие и рост скелетных мышц задерживается и отстает вплоть до убойного возраста (17).

-

Y. Ohta с соавт. (38) провели эксперименты для оценки влияния инъекций in ovo смеси аминокислот на их использование эмбрионами. Было показано, что в группе, получавшей аминокислоты in ovo на 7-е сут инкубации, на 19-е сут содержание аминокислот в эмбрионе, желтке, белке, аллантоисной жидкости и жидкости амниона было достоверно выше (р < 0,05), чем в контроле (при введении дистиллированной воды), по сравнению с контрольной группой также увеличивалась абсолютная и относительная масса 1-суточных цыплят (38).

Эти результаты подтвердились при изучении последствий введения смеси аминокислот (0,75 мл/эмбрион) на утках: при вылуплении масса птенцов была на 6,2 выше, чем в контроле, кроме того, отмечали увеличение массы лимфоидных органов (39, 40).

В ряде экспериментов изучено действие индивидуальных аминокислот. Так, I. Coskun с соавт. (41) продемонстрировали положительное влияние введения метионина (50 мкл/яйцо) в амнион эмбрионов бройлеров: относительная масса цыплят повысилась на 2,7 % по сравнению с контролем. S. Tahmasebi с соавт. (42) продемонстрировали положительное влияние треонина (25 мг/яйцо), введенного в амнион на 14-е сут инкубации, что привело к увеличению скорости роста цыплят по сравнению с контрольной группой (p ≤ 0,05), а также улучшению развития органов же- лудочно-кишечного тракта.

-

Y. Ohta с соавт. (43) предположили, что концентрация аминокислот в яйцах, например глицина и пролина, недостаточна для поддержания развития зародыша в заключительную фазу инкубации. Это же подтверждают исследования (44), которые показали статистически значимые различия по массе тела у 1-суточных и 3-недельных цыплят, если глицин и пролин вводили в эмбриональный период, по сравнению с контрольной группой.

B.C. Tong и A. Barbul (45) утверждают, что аргинин — незаменимая аминокислота для эмбрионов, что главным образом обусловлено его ролью в синтезе белка. Аргинин вовлечен в ряд метаболических путей, принимая участие в образовании различных биологически активных соединений, что также способствует максимизации потенциала развития эмбриона, стимулируя секрецию гормонов роста. Известно, что аргинин служит субстратом для синтеза оксида азота, интенсивность окисления которого во время эмбрионального развития связана со скоростью роста цыплят после вывода (46, 47). У цыплят, получавших в эмбриональный период аргинин, после вывода повышалась скорость роста и ферментативная активность пищеварительных желез, улучшалось морфологическое развитие органов желудочно-кишечного тракта (42, 48). Показано, что выводимость яиц была выше в группе, где эмбрионам вводили аргинин и лизин на 18-е сут инкубации, на 42-е сут жизни масса тела у полученных цыплят была выше по сравнению с контрольной группой (49). В других опытах инъекции in vivo 0,6 % раствора аргинина способствовали увеличению концентрации альбумина в плазме крови, отложению протеина в грудных мышцах и, как следствие, усилению роста грудных мышц у цыплят (50).

На других видах домашней птицы отмечали аналогичные эффекты. После инъекции 3 % раствора аргинина в воздушную камеру эмбрионов перепелов повышалась синхронность в вылуплении птенцов, повышалась живая масса на 7-е и 42-е сут жизни, улучшалась конверсия корма по сравнению с контрольной группой (51). В испытаниях на индейках кормление in ovo раствором, содержащим 0,7 % аргинина, способствовало в среднем двукратному увеличению активности пищеварительных ферментов поджелудочной железы (сахаразы, мальтазы, лейцинаминопептидазы) в тонком кишечнике эмбрионов на 25-е сут (52). На 14-е сут жизни цыплят активность этих ферментов была в 3 раза выше, чем в контроле (52).

Как уже отмечалось, эффект от кормления in ovo может быть обусловлен эпигенетическими механизмами. Показано, что инъекции in ovo L-аргинина в различные сроки инкубации куриных эмбрионов усиливают экспрессию генов факторов детерминации миобластов (MyoD) и миогенина в грудных мышцах эмбрионов (53). Авторы исследования объясняют наблюдаемый эффект тем, что L-аргинин — это прекурсор NO (53). Влияние оксида азота на стимуляцию процессов эмбрионального миогенеза посредством усиления экспрессии миогенных регуляторных факторов было показано при инъекциях in ovo куриным эмбрионам ингибиторов NO-синтазы — фермента, участвующего в образовании оксида азота из L-аргинина, либо доноров NO (54).

Эпигенетический эффект экзогенных аминокислот отмечали при введении in ovo серосодержащих аминокислот метионина и цистеина, которые усиливали экспрессию генов инсулиноподобного фактора роста (IGF-1) и toll-подобного рецептора 4 (TLR-4) (55).

Особенности энергетического обмена эмбрионов птиц и применение антиоксидантов и витаминов в эмбриогенезе.

Метаболизм птиц в эмбриональный период имеет некоторые особенности и отличается от метаболизма в постнатальном онтогенезе. Это обусловлено уникальным строением птичьего яйца, в котором практически весь запас источников энергии составляют триглицериды желтка и частично протеины, тогда как свободных углеводов крайне мало: 0,5 % в желтке и 0,2 % в белке, из которых 98 % приходится на глюкозу (56). Успешное развитие зародыша у птиц зависит от доставки достаточного количества липидов (в определенном соотношении) из желтка к эмбриону и метаболической способности тканей зародыша к их утилизации для роста и дифференциации. Подсчитано, что 94 % общей метаболической энергии эмбриона в процессе развития генерируется в результате окисления жирных кислот (28, 57).

Наличие большого количества ненасыщенных жирных кислот в присутствии кислорода чревато возникновением окислительных процессов с образованием кислородных радикалов. Они приводят к повреждению эмбриональных и зародышевых структур и накоплению токсических соединений. Антиоксиданты противодействуют негативному воздействия свободных радикалов и тем самым защищают зародыш от повреждений (58, 59).

Установлено положительное влияние инъекций in ovo витаминов Е (10 мг) и С (3 мг) на массу тела утят после вывода и на последующую скорость их роста. Экспериментальные группы характеризовались улучшенной конверсией корма (60). Изучение влияния витамина Е на продуктивность и иммунологические показатели крови цыплят после вывода выявило влияние этого соединения на развитие иммунной системы у птенцов в период выращивания. Инъекция витамина Е в дозе 30 мг привела к повышению устойчивости к птичьему гриппу и инфекционному бронхиту. В экспериментальных группах отмечалось повышение титров иммуноглобулинов IgG, IgM и IgA (61). S. Nowaczewski c соавт. (62), рассматривая влияние витамина С на выводимость куриных и утиных яиц, нашли, что его положительный эффект проявлялся только в утиных яйцах. В случае куриных яиц инъекции витамина С не оказали существенного воздействия на улучшение выводимости. В утиных яйцах лучшие результаты вывода были получены в экспериментальных группах, независимо от дозы и времени введения in ovo аскорбиновой кислоты. В среднем разница по выводимости утиных яиц между экспериментальными и контрольными группами составила 32,5 % (62). Противоположные результаты на куриных яйцах получили Y. Zhu с со-авт. (63): при инъекции 11-суточным эмбрионам аскорбиновой кислоты (3 мг/яйцо) наблюдали и улучшение выводимости, и увеличение скорости роста цыплят до 42-суточного возраста. Более того, те же авторы обнаружили повышение экспрессии генов IL-4 и DNMT1 и снижение — IL-1 β , Tet 2 , Tet 3 и Gadd 45 β (р < 0,05) в тканях селезенки у 21-суточных цыплят, получавших аскорбиновую кислоту на 11-е сут инкубации (63). По-види-мому, эффект антиоксидантов зависит от особенностей жирнокислотного состава яйца и содержания эндогенных антиокислителей.

В течение последних 2-3 сут инкубации из-за высокой энергоемкости процесса вылупления и относительно низкой доступности кислорода жирные кислоты не могут обеспечить эмбрион всей необходимой энергией (13). Вследствие этого эмбрион переходит к анаэробному катаболизму глюкозы, интенсивность которого зависит от количества глюкозы, запасенной в виде гликогена печени, почек и мышц и генерируемой при глюконеогенезе из аминокислот, глицерина и лактата (23, 49).

Одно из веществ, стимулирующих окисление жирных кислот для получения энергии, — L-карнитин, который относится к группе биологически 1066

активных соединений и играет важную роль в энергетическом обмене в период эмбриогенеза, участвуя в переносе ацильных групп жирных кислот из желтка в ткани эмбриона. Эмбрионы птиц обладают ограниченной способностью синтезировать L-карнитин во время инкубации. Изучение эффекта экзогенных источников L-карнитина дало неоднозначные результаты. В одних опытах введение L-карнитина до инкубации в дозах от 2 до 12 мг/яйцо не оказывало существенного влияния на постэмбриональное развитие цыплят (18). Увеличение дозы L-карнитина повышало время вывода и снижало выводимость; авторы не приводят объяснения механизма, вызвавшего снижение выводимости (18). В других работах применение L-карнитина in ovo не снижало выводимость и не увеличивало период вылупления птенцов (64). При этом отмечалось увеличение абсолютной и относительной массы цыплят на выводе, содержания гликогена в печени и грудной мышце и инсулиноподобного фактора роста в плазме крови (64). Также показано, что инъекция L-карнитина на 14-е сут инкубации значительно увеличивала выводимость, повышала скорость роста цыплят и улучшала конверсию корма (65). Аналогичные результаты получены и в наших исследованиях. В результате инъекции in ovo L-карнитина в количестве 2-3 мг/яйцо выводимость повышалась, у 1-суточных цыплят статистически значимо увеличивалась масса, достоверно уменьшалась концентрация глюкозы и возрастала активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови, что свидетельствует об усилении утилизации глюкозы в анаэробных условиях в выводной период (66, 67).

Следует отметить, что дозировки L-карнитина, применяемые в исследованиях, сильно различаются. По-видимому, необходимо четкое представление о норме синтеза карнитина во время эмбриогенеза, контроле его исходного содержания и коррекции в случае отступления от нормы.

Таким образом, пренатальный период в развитии птицы — чрезвычайно важный и критический период. Технология кормления в яйце может помочь цыпленку успешно преодолеть этот этап и наиболее полно реализовать свой генетический потенциал роста. Увеличение скорости роста птицы происходит благодаря способности кишечника лучше переваривать и усваивать пищу. Этого можно добиться посредством введения in ovo соединений, которые стимулируют функциональную активность клеток желудочно-кишечного тракта. В первую неделю после вылупления в организме цыплят происходят метаболические и физиологические изменения. Более быстрая адаптация желудочно-кишечного тракта к экзогенной пище необходима для роста и повышения жизнеспособности. Немаловажно и то, что пренатальное кормление оказывает эпигенетический эффект, индуцируя экспрессию генов, продукты которых участвуют в основных метаболических путях и процессах в тканях и органах и тем самым влияет на продуктивность. Следовательно, кормление в яйце может быть инструментом для значительного повышения выводимости и жизнеспособности цыплят.

Несмотря на множество проведенных исследований, метод пренатального кормления пока не нашел промышленного применения. Данные по дозировкам экзогенных веществ существенно разняться, как и сроки их использования. Для подбора оптимальной дозы необходим контроль углеводного, аминокислотного и витаминного состава эмбриона. А это, в свою очередь, требует установки норм содержания таких соединений в эмбрионе и разработки технологии быстрого поточного определения и коррекции соответствующих показателей в инкубационном яйце. Для внедрения обсуж- даемой технологии в практику необходимы исследования с использованием существующих автоматизированных систем (68, 69).

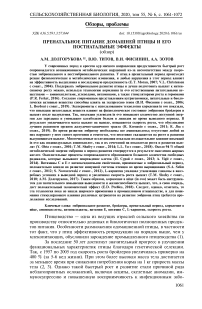

Кроме того, не ясна экономическая эффективность такой технологии. Исходя из того, что ее основные значимые показатели — это выводимость и скорость роста цыплят, мы кратко обобщили имеющиеся в специальной литературе данные по этой теме (табл.).

Влияние веществ, введенных in ovo, на выводимость и скорость роста цыплят

|

Действующее вещество |

Срок инкубации, сут/доза на эмбрион |

Влияние |

Ссылка |

|

|

на выводимость |

на рост |

|||

|

Глюкоза, мальтоза, декстрин |

18/25 мг |

+ |

+ |

(22) |

|

Декстрин, гидроксиметилбутират |

18/0,7 мл, 0,4 % раствор |

Нет данных |

+ |

(19) |

|

Глюкоза, декстрин |

17/0,5 мл 10 % раствор |

Нет влияния |

+ |

(32) |

|

Глюкоза |

18/50 мг |

Нет влияния |

+ |

(35) |

|

Смесь аминокислот |

7/0,7 мл |

- |

+ |

(43) |

|

Смесь аминокислот |

7/53 мг |

+ |

+ |

(38) |

|

Метионин |

16/50 мкл |

- |

+ |

(41) |

|

Треонин |

14/25 мг |

Нет данных |

+ |

(42) |

|

Глицин + пролин |

14/5,8 мг |

- |

+ |

(44) |

|

Аргинин |

17,5/0,6 мг |

Нет данных |

+ |

(50) |

|

Аргинин |

0/0,5 мл, 3 % раствор |

+ |

+ |

(51) |

|

Аргинин |

21/1,5 мл, 0,7 % раствор |

Нет влияния |

+ |

(52) |

|

Метионин + цистеин |

17,5/6,3 мг |

Нет влияния |

+ |

(55) |

|

Аскорбиновая кислота |

11/3 мг |

+ |

+ |

(63) |

|

Аскорбиновая кислота |

17/3 мг |

- |

Нет данных |

(62) |

|

ВитаминE |

12/10 мг |

+ |

+ |

(60) |

|

Витамин Е |

14/15-30 мг |

+ |

+ |

(61) |

|

Фолиевая кислота |

11/100-150 мкг |

+ |

+ |

(18) |

|

Карнитин |

0/8 мг |

- |

Нет влияния |

(64) |

|

Карнитин |

18/25-100 мкг |

Нет влияния |

+ |

(65) |

|

Карнитин |

14/4-12 мг |

+ |

+ |

(66) |

|

Карнитин |

17/3 мг |

+ |

+ |

(22) |

Примечание. «+» — улучшение, « - » — ухудшение, «нет влияния» — показатель остался без изменения.

Итак, несмотря на то что подавляющее большинство исследователей заявляют о положительном влиянии пренатального кормления на скорость роста птиц, множество вопросов остаются еще не решенными и спорными. Неоднозначно влияние на жизнеспособность эмбрионов после воздействия на них экзогенных веществ, не ясна их дозировка и сроки доставки эмбриону. Установление норм содержания таких экзогенных веществ в яйце и изучение физиологических механизмов ответа эмбрионов после воздействия ими остается важнейшей задачей, без решения которой невозможно успешное регулирование продуктивных качеств птицы на эмбриональной стадии.

Список литературы Пренатальное питание домашней птицы и его постнатальные эффекты (обзор)

- Фисинин В.И. Мировое и российское птицеводство: реалии и вызовы будущего: монография. М., 2019.

- Druyan S. The effects of genetic line (broilers vs. layers) on embryo development. Poultry Science, 2010, 89: 1457-1467 ( ). DOI: 10.3382/ps.2009-00304

- Zuidhof M.J., Schneider B.L., Carney V.L., Korver D.R., Robinson F.E. Growth, efficiency, and yield of commercial broilers from 1957, 1978, and 2005. Poultry Science, 2014, 93(12): 2970-2982 ( ). DOI: 10.3382/ps.2014-04291

- Havenstein G.B., Ferket P.R., Qureshi M.A. Growth, livability, and feed conversion of 1957 versus 2001 broilers when fed representative 1957 and 2001 broiler diets. Poultry Science, 2003, 82(10): 1500-1508 ( ). DOI: 10.1093/ps/82.10.1500

- Buzała M., Janicki B., Czarnecki R. Consequences of different growth rates in broiler breeder and layer hens on embryogenesis, metabolism and metabolic rate: A review. Poultry Science, 2015, 94(4): 728-733 ( ). DOI: 10.3382/ps/pev015