Превентивное использование ингибиторов гликопротеина IIB/IIIA рецепторов тромбоцитов при проведении чрескожных коронарных вмешательств у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST и высоким риском развития феномена микроваскулярной обструкции

Автор: Бессонов И. С., Шадрин А. А., Сапожников С. С., Рябов В. В., Попов С. В.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 2 т.38, 2023 года.

Бесплатный доступ

Цель: изучить эффективность и безопасность превентивного использования ингибиторов гликопротеина (ИГ) IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) и высоким риском развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow»).Материал и методы. В исследование были включены 100 пациентов в остром периоде ИМ. Всем пациентам во время выполнения чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) проводили расчет индивидуального риска развития феномена «no-reflow» с использованием ранее разработанной шкалы. При высоком риске развития микроваскулярной обструкции по решению рентгенэндоваскулярного хирурга превентивно вводились ИГ IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов. При оценке результатов ЧКВ определяли частоту развития микроваскулярной обструкции. При анализе госпитальных результатов вмешательств оценивали частоту летальности, рецидива ИМ, тромбоза стента.Результаты. Группу высокого риска развития феномена микроваскулярной обструкции составили 37 пациентов, группу низкого риска - 63 больных. В группе пациентов высокого риска у 22 больных (59,5%) превентивно использовались препараты группы ИГ IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов. При анализе результатов ЧКВ у пациентов высокого риска развития феномена микроваскулярной обструкции, где применялось превентивное введение ИГ IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов, возникновение микроваскулярной обструкции наблюдалось статистически значимо реже (9,1 против 46,7%, p = 0,017) в сравнении с пациентами высокого риска, кому эти препараты превентивно не вводились. При превентивном использовании ИГ IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов у пациентов высокого риска частота развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow») (9,1 против 11,1%, p = 1,000) и достижения непосредственного ангиографического успеха ЧКВ (72,7 против 84,1%, p = 0,341) статистически значимо не различались при сравнении с пациентами низкого риска.Выводы. Превентивное использование ИГ IIb/IIIa у пациентов с остым ИМпST и высоким риском развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow») ассоциируется со снижением частоты развития этого осложнения. При превентивном использовании ИГ IIb/IIIa у пациентов высокого риска частота развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow») не превышает показатели пациентов низкого риска.

Острый инфаркт миокарда, чрескожное коронарное вмешательство, ингибиторы гликопротеина iibiiia рецепторов тромбоцитов, феномен микроваскулярной обструкции, феномен «no-reflow»

Короткий адрес: https://sciup.org/149142825

IDR: 149142825 | УДК: 616.127-005.8-036.11:616.132.2-089.86:616.151.5:615.273.53 | DOI: 10.29001/2073-8552-2023-38-2-122-131

Текст научной статьи Превентивное использование ингибиторов гликопротеина IIB/IIIA рецепторов тромбоцитов при проведении чрескожных коронарных вмешательств у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST и высоким риском развития феномена микроваскулярной обструкции

В основе современного лечения острого инфаркта миокарда с подъемом сегмента ST (ИМпST) лежит патофизиологический подход. Он заключается в скорейшем восстановлении кровотока в инфаркт-связанной коронарной артерии в ходе проведения чрескожного коронарного вмешательства (ЧКВ) [1, 2]. Одной из нерешенных проблем при проведении ЧКВ у пациентов с острым ИМпST является развитие феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow) [3]. При развитии этого осложнения, несмотря на успешное восстановление проходимости инфаркт-связанной коронарной артерии, определяется отсутствие адекватного кровотока на уровне тканей. Феномен микроваскулярной обструкции характеризуется неблагоприятным прогнозом, что выражается в развитии систолической дисфункции, формировании постинфарктной аневризмы и прогрессировании сердечной недостаточности [4].

Единственным рекомендованным методом лечения феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow») является использование препаратов группы ингибиторов гликопротеина IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов (ИГ IIb/IIIa). При этом их рутинное применение не имеет доказанной эффективности и сопровождается увеличением частоты геморрагических осложнений [1]. Учитывая воздействие на большинство патогенетических механизмов, использование ИГ IIb/IIIa может быть эффективным не только для лечения, но и для профилактики развития микроваскулярной обструкции («no-reflow») [5]. Было показано, что внутрикоронарное введение абциксимаба приводило к лучшему кровотоку по TIMI и снижению частоты неблагоприятного ремоделирования левого желудочка (ЛЖ) в сравнении с интракоронарным введением аденозина и стандартной терапией [6]. Исследование INFUSE-AMI продемонстрировало превосходство применения абциксимаба перед тромбаспирацией у пациентов с передним острым ИМпST в снижении размера инфаркта, по данным магнитно-резонансной томографии, через 30 дней [7]. По результатам недавнего пилотного исследования, интракоронарный абциксимаб был ассоциирован с меньшим размером ИМ относительно болюсного интракоронарного введения тенектеплазы [8]. Несмотря на полученные результаты, использование ИГ IIb/IIIa до сих пор является предметом дискуссий, и их роль в лечении пациентов с острым ИМпST четко не определена. Логично предположить, что использование ИГ IIb/IIIa может быть наиболее эффективным у пациентов, имеющих высокий риск развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow»).

В результате проведенных нами ранее исследований была разработана шкала для оценки индивидуального риска развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow») [9, 10]. В ее основе лежит 6 показателей: возраст, время от начала болевого синдрома до проведения реваскуляризации, уровень глюкозы в крови, содержание нейтрофилов в крови, степень коронарного тромбоза по шкале TTG (TIMI thrombus grade score), техническая возможность проведения прямого стентирования инфаркт-связанной коронарной артерии. Использование шкалы позволяет с хорошей прогностической точностью выявлять пациентов, у которых при проведении ЧКВ имеется высокая вероятность развития микроваскулярной обструкции.

Цель настоящей работы: изучение эффективности и безопасности превентивного использования ИГ IIb/IIIa у пациентов с острым ИМпST и высоким риском развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow»).

Материал и методы

Настоящее исследование является открытым, пилотным, проспективным, нерандомизированным. В исследование в период с апреля 2021 по январь 2022 гг. были последовательно включены 100 пациентов в остром периоде ИМпST.

Критерии включения в исследование: продолжительный приступ ангинозных болей, возникший менее 12 ч до госпитализации в стационар, элевация сегмента ST по данным ЭКГ ≥ 1 мм в 2 и более последовательных отведениях от конечностей и/или ≥ 2 мм в грудных отведениях, эндоваскулярное восстановление кровотока ≤ 12 ч от возникновения ангинозного приступа, подписанное информированное согласие, возможность выполнения ЧКВ.

Критерии исключения: нестабильная гемодинамика (систолическое артериальное давление – менее 90 мм рт. ст.) к моменту начала ЧКВ; острое нарушение мозгового кровообращения в предшествующие 30 дней либо геморрагический инсульт в анамнезе; наличие артериовенозных мальформаций, аневризм сосудов головного мозга; активное кровотечение в предшествующие 30 дней; злокачественная гипертензия в анамнезе; тяжелая травма либо хирургическое вмешательство в предшествующие 6 нед.; хроническая болезнь почек 4–5-й стадии в анамнезе; наличие злокачественных новообразований.

Всем пациентам проводились ЧКВ. Перед проведением ЧКВ все пациенты получали в нагрузочной дозе аспирин (150–300 мг), клопидогрель (600 мг) либо тикагрелор (180 мг). Во время проведения ЧКВ всем пациентам вводили нефракционированный гепарин в дозировке 70– 100 МЕ/кг. До проведения ЧКВ у всех больных оценивали степень коронарного тромбоза по шкале TTG (TIMI thrombus grade score) [11]. При оценке результатов ЧКВ оценивали степень коронарного кровотока по ин-фаркт-связанной артерии по шкале TIMI, а также степень миокардиального свечения по шкале MBG [12, 13].

У пациентов, которым выполняли первичные ЧКВ, общее время ишемии миокарда рассчитывали как временной интервал от начала болевого синдрома до проведения коронарного проводника в инфаркт-связанную артерию. При применении фармакоинвазивной стратегии общее время ишемии миокарда определяли как временной интервал от начала болевого синдрома до введения тромболитического препарата.

При использовании фармакоинвазивной стратегии на догоспитальном этапе проводили тромболитическую терапию полной дозой препарата тенектеплаза. Эффективность ТЛТ оценивали через 60 мин. При наличии на ЭКГ признаков резолюции сегмента ST более 50% тромболизис считали эффективным. В этом случае выполняли ранние рутинные ЧКВ в течение 24 ч. В случае неэффективности ТЛТ выполняли экстренные, спасительные ЧКВ.

После проведения коронарного проводника в ин-фаркт-связанную артерию всем пациентам проводили расчет индивидуального риска развития феномена «no-reflow» с использованием ранее разработанной шкалы [9, 10]. При количестве баллов ≥ 35 риск развития феномена «no-reflow» расценивался как высокий. Результат расчета сообщался рентгенэндоваскулярному хирургу, который на свое усмотрение имел возможность превентивно использовать ингибиторы IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов

(тирофибан, либо эптифибатид в дозировке, рекомендованной производителем).

Ангиографическим успехом вмешательства считалось восстановление коронарного кровотока, определяемое как TIMI 3, миокардиальное свечение MBG 3, отсутствие дистальной эмболизации основного сосуда и боковых ветвей, а также пристеночных тромбов. Ангиографическими критериями развития феномена «no-reflow» являлись: степень коронарного кровотока по шкале TIMI менее 3 и/или степень миокардиального свечения по шкале MBG менее 3.

При анализе госпитальных результатов вмешательств оценивали летальность, частоту рецидива ИМ, тромбоза стента.

Все пациенты подписали информированное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования был одобрен локальным этическим комитетом (выписка из протокола № 168 от 04.04.2021 г.). Исследование проводилось в соответствии с принципами Хельсинкской декларации.

Статистическую обработку материала проводили с использованием пакета статистических прикладных программ (SPSS Inc., версия 21.0, IBM, США). Результаты представлены в виде М ± SD при нормальном распределении; при асимметричном распределении значения представлены медианой (Ме) с интерквартильным про- межутком [Q1; Q3]. Категориальные показатели представлены абсолютными (n) и относительными (в %) частотами встречаемости. Проверку нормальности распределения количественных показателей проводили с помощью критерия Колмогорова – Смирнова. Для выявления межгрупповых различий нормально распределенных количественных показателей использовали t-критерий Стьюдента, при распределении, отличном от нормального, применяли непараметрический критерий Манна – Уитни. При сравнении категориальных показателей в группах использовали критерий χ2 и точный критерий Фишера. Полученные при проверке гипотез уровни статистической значимости сравнивали с пороговым значением p = 0,05.

Результаты

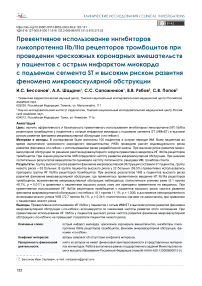

Дизайн исследования представлен на рисунке 1. После оценки риска развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow») было сформировано 2 группы пациентов. Группу высоко риска развития осложнения составили 37 пациентов, группу низкого риска – 63 больных. После определения высокого риска развития микроваскулярной обструкции («no-reflow») ИГ IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов превентивно (перед выполнением баллонной дилатации/стентирования) использовались у 22 (59,5%) пациентов.

Пациенты с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST STEMI patients ( n = 100)

Определение риска развития феномена микроваскулярной обструкции (no-reflow) No-reflow risk assessment

Высокий риск развития «no-reflow» ( n = 37) High risk of no-reflow ( n = 37)

Низкий риск развития «no-reflow» ( n = 63) Low risk no-reflow ( n = 63)

/

Стентирование без превентивного введения ГП IIb/IIIa ( n = 15)

No preventive use of GP IIb/IIIa ( n = 15)

Превентивное введение ингибиторов ГП IIb/IIIa перед имплантацией стента ( n = 22)

Preventive use of GP IIb/IIIa ( n = 22)

Оценка ангиографических и госпитальных результатов лечения Evaluation of angiographic and hospital results

Рис. 1. Дизайн исследования

Fig. 1. Study design

Note: STEMI - ST-elevation myocardial infarction.

При анализе клинической характеристики (табл. 1) по основным показателям пациенты групп высокого и низкого риска были сопоставимы. Значительные различия между группами были выявлены при анализе лабораторных данных, определенных при поступлении в стационар. Также в группе высокого риска чаще определялись пациенты, переведенные из других лечебных учреждений. В группе пациентов с низким риском развития ми-кроваскулярной обструкции в ряде случаев применялась фармакоинвазивная стратегия. При этом в 40% случаев выполнялись экстренные (спасительные) ЧКВ. Следует отметить, что у пациентов с высоким риском развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow») чаще определялся кардиогенный шок (Killip IV), а также проводилась реанимация на догоспитальном этапе.

Следует отметить, что между группами пациентов с высоким риском развития микроваскулярной обструкции («no-reflow») в зависимости от превентивного использования ИГ IIb/IIIa не определялось статистически значимых различий при анализе клинико-лабораторных характеристик.

Таблица 1. Клиническо-лабораторная характеристика пациентов с острым с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в зависимости от степени риска развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow») и превентивного использования ингибиторов гликопротеина IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов у пациентов высокого риска

Table 1. Clinical and laboratory characteristics of patients with ST-elevation myocardial infarction depending on the risk of no-reflow phenomenon and preventive use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in patients with high risk

|

Показатели Variables |

Пациенты с низким риском развития феномена «no-reflow», n = 63 Low risk of “no-reflow”, n = 63 |

Пациенты с высоким риском развития феномена «no-reflow», n = 37 High risk of “no-reflow”, n = 37 |

р |

Пациенты с высоким риском развития феномена «no-reflow» ИГ IIb/IIIa + , n = 22 High risk of “no-reflow”, glycoprotein IIb/IIIa inhibitors +, n = 22 |

Пациенты с высоким риском развития феномена «no-reflow» ИГ IIb/IIIa -, n = 15 High risk of “no-reflow”, glycoprotein IIb/IIIa inhibitors -, n = 15 |

P |

||

|

Возраст Age |

59,9 ± 12,1 |

61,4 ± 11,1 |

0,571 |

64,1 ± 11,5 |

57,3 ± 9,5 |

0,065 |

||

|

Мужской пол Male gender |

53 (84,1) |

27 (73) |

0,178 |

17 (77,3) |

10 (66,7) |

0,708 |

||

|

Курение Smoking |

22 (34,9) |

13 (35,1) |

0,983 |

6 (27,3) |

7 (46,7) |

0,225 |

||

|

Ожирение Obesity |

25 (39,7) |

13 (35,1) |

0,651 |

7 (31,8) |

6(40) |

0,609 |

||

|

ИМ в анамнезе History of myocardial infarction |

13 (20,6) |

4 (10,8) |

0,207 |

3 (13,6) |

1 (6,7) |

0,633 |

||

|

АГ в анамнезе History of hypertension |

48 (76,2) |

27 (73) |

0,720 |

16 (72,7) |

11 (73,3) |

1,000 |

||

|

СД в анамнезе History of diabetes mellitus |

13 (20,6) |

6 (16,2) |

0,587 |

4 (18,2) |

2 (13,3) |

1,000 |

||

|

Инсульт в анамнезе History of stroke |

3 (4,8) |

3 (8,1) |

0,667 |

1 (4,5) |

2 (13,3) |

0,544 |

||

|

ХБП в анаменезе History of chronic kidney disease |

5 (7,9) |

8 (21,6) |

0,066 |

7 (31,8) |

1 (6,7) |

0,108 |

||

|

ХОБЛ в анамнезе History of COPD |

1 (1,6) |

1 (2,7) |

1,000 |

1 (4,5) |

0 |

1,000 |

||

|

ЧКВ в анамнезе History of PCI |

11 (17,5) |

2 (5,4) |

0,124 |

1 (4,5) |

1 (6,7) |

1,000 |

||

|

Содержание нейтрофилов, × 109/л Neutrophils, × 109/l |

7,5 ± 2,8 |

9,3 ± 4,5 |

0,015 |

10,2 ± 4,9 |

8,0 ± 3,6 |

0,150 |

||

|

Содержание тромбоцитов, × 109/л Platelets, × 109/l |

238,9 ± 73,0 |

261,5 ± 90,7 |

0,175 |

276,6 ± 106,8 |

239,5 ± 56,2 |

0,226 |

||

|

Содержание гемоглобина, г/л Hemoglobin, g/l |

144,5 ± 15,4 |

138,1 ± 20,6 |

0,071 |

139,4 ± 18,3 |

136,3 ± 24,1 |

0,655 |

||

|

Уровень глюкозы при поступлении, ммоль/л Admission glucose, mmol/l |

7,2 [6,4; 9,4] |

9,1 [7,6; 11,2] |

0,002 |

9,9[7,6; 13,8] |

8,6 [7,7; 10] |

0,290 |

||

|

СКФ, мл/мин/1,73 м2 Glomerular filtration rate, ml / min / 1.73 m2 |

85,3 ± 18,9 |

74,7 ± 17,6 |

0,007 |

71,7 ± 17,5 |

79,2 ± 17,4 |

0,207 |

||

|

Догоспитальный тромболизис Prehospital thrombolysis |

5 (7,9) |

0 |

0,154 |

0 |

0 |

- |

||

|

Порядок госпитализации Hospital admission type |

СМП Ambulance service |

60 (95,2) |

29 (78,4) |

0,017 |

17 (77,3) |

12 (80) |

1,000 |

|

|

Самообращение Self-appeal |

1 (1,6) |

1 (2,7) |

1,000 |

1 (4,5) |

0 |

1,000 |

||

|

Перевод из другого учреждения Transfer |

2 (3,2) |

7 (18,9) |

0,012 |

4 (18,2) |

3 (20) |

1,000 |

||

|

Передняя локализация инфаркта миокарда Anterior MI |

30 (47,6) |

16 (43,2) |

0,672 |

7 (31,8) |

9 (60) |

0,089 |

||

|

Время от начала болевого синдрома до поступления в стационар, мин Time from symptoms onset to the hospital admission, min. |

155 [110; 296] |

225 [111,5; 352] |

0,671 |

158,5 [90; 321,5] |

240 [141; 360] |

0,191 |

||

|

Общее время ишемии миокарда, мин Total ischemic time, min |

200 [145; 375] |

262 [185; 407,5] |

0,314 |

233 [155; 373,3] |

310 [221; 470] |

0,171 |

||

|

Острая сердечная недостаточность (по Killip) Acute heart failure (according to Killip) II III IV |

I |

61 (96,8) |

31 (83,8) |

0,049 |

18 (81,8) |

13 (86,7) |

1,000 |

|

|

0 |

1 (2,7) |

0,370 |

0 |

1 (6,7) |

0,405 |

|||

|

2 (3,2) |

0 |

0,529 |

0 |

0 |

- |

|||

|

0 |

5 (13,5) |

0,006 |

4 (18,2) |

1 (6,7) |

0,629 |

|||

|

Реанимация на догоспитальном этапе Prehospital resuscitation |

0 |

3 (8,1) |

0,048 |

3 (13,6) |

0 |

0,257 |

||

Примечание: ИМ – инфаркт миокарда, АГ – артериальная гипертония, СД – сахарный диабет, ХБП – хроническая болезнь почек, ХОБЛ – хроническая обструктивная болезнь легких, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство, СКФ – скорость клубочковой фильтрации, СМП – скорая медицинская помощь, ИГ IIb/IIIa – ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa.

Note: COPD – chronic obstructive pulmonary disease, PCI – percutaneous coronary intervention, MI – myocardial infarction.

При анализе ангиографической характеристики (табл. 2) у пациентов с высоким риском развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow») значение баллов по шкале SYNTAX было статистически значимо выше в сравнении с больными низкого риска. Кроме того, у них чаще выявлялась полная тромботическая окклюзия (TTG5) инфаркт-связанной коронарной артерии, реже выполнялось прямое стентирование. Продолжительность ЧКВ была меньше в группе пациентов с низким риском развития микроваскулярной обструкции («no-reflow»). Следует отметить, что у пациентов с высоким риском развития микроваскулярной обструкции («no-reflow») при превентивном использовании ИГ IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов определялось увеличение продолжительности ЧКВ. В одном случае ИГ IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов у пациента с высоким риском развития микроваскулярной обструкции («no-reflow») был введен не превентивно, а уже после развития этого осложнения.

Таблица 2. Ангиографическая характеристика пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST в зависимости от риска развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow») и превентивного использования ингибиторов гликопротеина IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов у пациентов высокого риска

Table 2. Angiographic characteristics of patients with ST-elevation myocardial infarction depending on the risk of no-reflow phenomenon and preventive use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors in patients with high risk

|

Показатели Variables |

Пациенты с низким риском развития феномена «no-reflow», n = 63 Low risk of “no-reflow”, n = 63 |

Пациенты с высоким риском развития феномена «no-reflow», n = 37 High risk of “no-reflow”, n = 37 |

р |

Пациенты с высоким риском развития феномена «no-reflow» ИГ IIb/IIIa +, n = 22 High risk of “no-reflow”, GP IIb/IIIa inhibitors +, n = 22 |

Пациенты с высоким риском развития феномена «no-reflow» ИГ IIb/IIIa -, n = 15 High risk of “no-reflow”, GP IIb/IIIa inhibitors -, n = 15 |

р |

||

|

Локализация ин-фаркт-связанной артерии Infarction-associated coronary artery |

Ствол ЛКА Left main |

1 (1,6) |

0 |

1,000 |

0 |

0 |

– |

|

|

ПМЖА LAD |

28 (44,4) |

17 (45,9) |

0,884 |

9 (40,9) |

8 (53,3) |

0,457 |

||

|

ОВ ЛКА LCx |

9 (14,3) |

3 (8,1) |

0,527 |

2 (9,1) |

1 (6,7) |

1,000 |

||

|

ПКА RCA |

20 (31,7) |

15 (40,5) |

0,373 |

10 (45,5) |

5 (33,3) |

0,461 |

||

|

артерии второго порядка secondary level branches |

6 (9,5) |

2 (5,4) |

0,707 |

1 (4,5) |

1 (6,7) |

1,000 |

||

|

Тромбоз в ранее установленном стенте Thrombosis in a previously placed stent |

2 (3,2) |

2 (5,4) |

0,625 |

2(9,1) |

0 |

0,505 |

||

|

Многососудистое поражение коронарного русла Multivessel coronary disease |

12 (19) |

13 (35,1) |

0,073 |

8(36,4) |

5 (33,3) |

0,850 |

||

|

Количество баллов по шкале SYNTAX Syntax score |

11,4 ± 7,1 |

18,8 ± 11,3 |

< 0,001 |

19,3 ± 11,4 |

18,1 ± 11,5 |

0,181 |

||

|

Прямое стентирование инфаркт-свя-занной артерии Direct stenting of the infarct-related artery |

55 (88,7) |

15 (42,9) |

< 0,001 |

8 (36,4) |

7 (53,8) |

0,313 |

||

|

Среднее количество имплантированных стентов Average number of implanted stents |

1,2 ± 0,6 |

1,3 ± 0,7 |

0,878 |

1,45 ± 0,9 |

1,0 ± 0,4 |

0,181 |

||

|

Использование ингибиторов IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов Use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors |

6 (9,5) |

23 (62,2) |

< 0,001 |

22 (100) |

1 (6,7) |

< 0,001 |

||

|

Степень коронарного тромбоза по шкале TTG TTG grade of coronary thrombosis TTG 2 TTG 3 TTG 4 TTG 5 |

TTG 1 |

1 (1,6) |

0 |

1,000 |

0 |

0 |

– |

|

|

9 (14,3) |

0 |

0,024 |

0 |

0 |

– |

|||

|

22 (34,9) |

0 |

< 0,001 |

0 |

0 |

– |

|||

|

10 (15,9) |

1 (2,7) |

0,050 |

1 (4,5) |

0 |

1,000 |

|||

|

21 (33,3) |

36 (97,3) |

< 0,001 |

21 (95,5) |

15 (100) |

1,000 |

|||

|

Время «дверь-баллон», мин “Door-to-balloon” time, min |

47 [33; 72] |

46 [31; 68,5] |

0,935 |

42 [30; 59] |

53 [39; 75] |

0,181 |

||

|

Продолжительность ЧКВ, мин Duration of PCI, min |

20 [15; 35] |

34 [18; 55] |

0,023 |

37 [25; 60] |

20 [11; 38] |

0,007 |

||

Примечание: ИГ IIb/IIIa – ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa, ЛКА – левая коронарная артерия, ПМЖА – передняя межжелудочковая артерия, ОВ ЛКА – огибающая ветвь левой коронарной артерии, ПКА – правая коронарная артерия, ЧКВ – чрескожное коронарное вмешательство.

Note: GP IIb/IIIa inhibitors – glycoprotein IIb/IIIa inhibitors, LAD – left anterior descending, LCx – left circumflex artery, RCA – right coronary artery, PCI – percutaneous coronary intervention, TTG – TIMI thrombus grade score, PCI – percutaneous coronary intervention.

Результаты лечения пациентов с высоким риском развития феномена микроваскулярной обструкции в зависимости от превентивного введения ИГ IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов представлены в таблице 3. Было отмечено, что при превентивном использовании препаратов группы ИГ IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов у пациентов высокого риска чаще достигался непосредственный ангиографический успех, снижалась частота развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow»), более часто определялась степень миокардиального свечения MBG 3.

При оценке результатов лечения пациентов с высоким риском развития феномена микроваскулярной обструкции и превентивным использованием ИГ IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов в сравнении с пациентами низкого риска статистически значимых различий не определялось (табл. 4).

Таблица 3. Результаты лечения пациентов с высоким риском развития феномена микроваскулярной обструкции в зависимости от превентивного использования ингибиторов гликопротеина IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов

Table 3. The results of treatment of patients with a high risk of no-reflow phenomenon, depending on the preventive use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors

|

Показатели Variables |

Пациенты с высоким риском развития феномена «no-reflow» ИГ IIb/IIIa +, n = 22 High risk of “no-reflow”, GP IIb/IIIa inhibitors +, n = 22 |

Пациенты с высоким риском развития феномена «no-reflow» ИГ IIb/IIIa–, n = 15 High risk of “no-reflow”, GP IIb/IIIa inhibitors -, n = 15 |

р |

|

|

Летальность Death |

1 (4,5) |

0 |

1,000 |

|

|

Непосредственный ангиографический успех Angiographic success |

16 (72,7) |

6 (40) |

0,047 |

|

|

Развитие феномена «no-reflow» «no-reflow» phenomenon |

2 (9,1) |

7 (46,7) |

0,017 |

|

|

Остаточный пристеночный тромб после стентирования Residual thrombus after PCI |

0 |

2 (13,3) |

0,158 |

|

|

Финальный коронарный кровоток по TIMI Final coronary flow according to TIMI |

TIMI 0 |

0 |

1 (6,7) |

0,405 |

|

TIMI 1 |

1 (4,5) |

1 (6,7) |

1,000 |

|

|

TIMI 2 |

1 (4,5) |

2 (13,3) |

0,554 |

|

|

TIMI 3 |

20 (90,9) |

11 (73,3) |

0,198 |

|

|

Степень миокардиального свечения по шкале MBG MBG grade |

MBG 0 |

2 (9,1) |

5 (33,3) |

0,095 |

|

MBG 1 |

0 |

2 (13,3) |

0,158 |

|

|

MBG 2 |

0 |

0 |

– |

|

|

MBG 3 |

20 (90,9) |

8 (53,3) |

0,017 |

|

|

Гематома места пункции Access site hematoma |

1 (4,5) |

0 |

1,000 |

|

|

Фракция выброса левого желудочка, % Left ventricular ejection fraction, % |

52,6 ± 9,1 |

50,7 ± 9,2 |

1,000 |

|

|

Размер асинергии левого желудочка, % Size of left ventricular asynergy, % |

28,2 ± 10,2 |

30,7 ± 23 |

1,000 |

|

Примечание: ИГ IIb/IIIa – ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa.

Note: GP IIb/IIIa inhibitors – glycoprotein IIb/IIIa inhibitors, PCI – percutaneous coronary intervention, TIMI – thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) flow grade, MBG – myocardial blush grade.

Таблица 4. Результаты лечения пациентов с высоким риском развития феномена микроваскулярной обструкции и превентивном использовании ингибиторов гликопротеина IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов в сравнении с больными низкого риска

Table 4. The results of treatment of patients with ST-elevation myocardial infarction and a low risk of “no-reflow” in comparison with patients with a high risk of “no-reflow” and the prophylactic use of glycoprotein IIb/IIIa inhibitors

|

Показатели Variables |

Пациенты с высоким риском развития феномена «no-reflow» ИГ IIb/IIIa +, n = 22 Patients with high risk of “no-reflow”, GP IIb/IIIa inhibitors +, n = 22 |

Пациенты с низким риском развития феномена «no-reflow», n = 63 Patients with low risk of “no-reflow”, n = 63 |

р |

|

|

Летальность Mortality |

1 (4,5) |

1 (1,6) |

0,453 |

|

|

Непосредственный ангиографический успех Angiographic success |

16 (72,7) |

53 (84,1) |

0,341 |

|

|

Развитие феномена «no-reflow» Development of the “no-reflow” phenomenon |

2 (9,1) |

7 (11,1) |

1,000 |

|

|

Формирование пристеночного тромба Formation of a parietal thrombus |

0 |

3 (4,8) |

0,565 |

|

|

Финальный коронарный кровоток по TIMI Final coronary flow according to TIMI |

TIMI 0 |

0 |

0 |

– |

|

TIMI 1 |

1 (4,5) |

0 |

0,259 |

|

|

TIMI 2 |

1 (4,5) |

5 (7,9) |

1,000 |

|

|

TIMI 3 |

20 (90,9) |

58 (92,1) |

1,000 |

|

Окончание табл. 4

End of table 4

|

Показатели Variables |

Пациенты с высоким риском развития феномена «no-reflow» ИГ IIb/IIIa +, n = 22 Patients with high risk of “no-reflow”, GP IIb/IIIa inhibitors +, n = 22 |

Пациенты с низким риском развития феномена «no-reflow», n = 63 Patients with low risk of “no-reflow”, n = 63 |

р |

|

|

Степень миокардиального свечения по шкале MBG The degree of myocardial luminescence according to the MBG scale |

MBG 0 |

2 (9,1) |

6 (9,5) |

1,000 |

|

MBG 1 |

0 |

0 |

– |

|

|

MBG 2 |

0 |

1 (1,6) |

1,000 |

|

|

MBG 3 |

20 (90,9) |

56 (88,9) |

1,000 |

|

|

Гематома места доступа Access site hematoma |

1 (4,5) |

0 |

0,259 |

|

|

Фракция выброса левого желудочка, % Left ventricular ejection fraction, % |

52,6 ± 9,1 |

54,6 ± 8,2 |

0,396 |

|

|

Размер асинергии левого желудочка,% Size of left ventricular asynergy,% |

28,2 ± 10,2 |

24,1 ± 11,5 |

0,127 |

|

Примечание: ИГ IIb/IIIa – ингибиторы гликопротеина IIb/IIIa.

Note: GP IIb/IIIa inhibitors – glycoprotein IIb/IIIa inhibitors, data are presented as the absolute number of patients (%). TIMI – thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) flow grade, MBG – myocardial blush grade

Обсуждение

В настоящей работе нами была предложена концепция превентивного использования ИГ IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов у пациентов, имеющих высокий риск микро-васкулярной обструкции («no-reflow»). Результаты пилотного исследования продемонстрировали, что такой подход является эффективным и безопасным.

Следует отметить, что у пациентов с острым ИМпST выделяют несколько фенотипов микроваскулярного повреждения миокарда. Наряду с феноменом микро-васкулярной обструкции у этих больных в ряде случаев определяется геморрагическое пропитывание миокарда [14]. Сочетание этих патологических состояний является наиболее неблагоприятным и ассоциируется со снижением сократительной функции ЛЖ, а также неблагоприятным ремоделированием ЛЖ в отдаленном периоде. При этом изолированное геморрагическое пропитывание миокарда не оказывает негативного влияния на сократительную функцию ЛЖ. В то же время развитие изолированной микроваскулярной обструкции («no-reflow») ассоциируется с более низкой фракцией выброса ЛЖ [15].

Природа феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow») до сих пор не имеет однозначного патофизиологического объяснения. Среди основных его причин выделяют дистальную микроэмболизацию, ишемическое и реперфузионное повреждение, индивидуальную предрасположенность, существовавшую ранее микро-сосудистую дисфункцию [16]. Все эти факторы зачастую взаимосвязаны и характеризуются рядом общих патогенетических механизмов [3].

Для профилактики развития микроваскулярной обструкции («no-reflow») при проведении ЧКВ у пациентов с острым ИМпST изучались различные подходы. Среди них можно выделить разработку механических устройств, препятствующих дистальной эмболизации коронарного русла (тромбоаспираторы, ловушки тромбов и др.), разработку тактических подходов к проведению ЧКВ (прямое ишемическое посткондиционирование, гипотермия, отсроченное стентирование и др.), использование медикаментозных препаратов (адено- зин, эпинефрин, блокаторы кальциевых каналов и др.). Однако большинство предложенных подходов не показали своей эффективности либо требуют дополнительного изучения [3].

Наиболее эффективной группой препаратов в лечении уже развившегося феномена микроваскулярной обструкции являются ИГ IIb/IIIa [17]. При этом в настоящей редакции клинических рекомендаций их рутинное использование не показано (класс рекомендаций III) [1, 2]. В то же время в недавно проведенном крупном регистровом исследовании, включающем более 110 000 пациентов, было продемонстрировано, что в клиниках, где ИГ IIb/IIIa применялись рутинно (более 75% всех случаев острого ИМпST) в сравнении с клиниками, где данные препараты применялись избирательно (менее 25% всех случаев острого ИМпST), показатели летальности через 1 год были статистически значимо ниже (9,7 против 11%, р < 0,001). При этом использование ИГ IIb/IIIa являлось независимым предиктором снижения отдаленной летальности [18].

Полученные результаты продемонстрировали высокий уровень безопасности использования ИГ IIb/IIIa, что может быть обусловлено широким распространением трансрадиального доступа и снижением частоты развития геморрагических осложнений, связанных с местом пункции. Так, по результатам метаанализа, включающего 14 рандомизированных исследований, у пациентов с острым ИМпST при использовании трансрадиального доступа определялось снижение частоты летальности. При этом в группе трансрадиального доступа более часто применялись ИГ IIb/IIIa [19]. В недавнем исследовании S. Rigattieri и соавт. было показано, что рутинное превентивное использование ИГ IIb/IIIa характеризуется низкой частотой развития основных неблагоприятных кардиальных событий (МАСЕ) и высоким профилем безопасности, что подтверждают полученные в нашем исследовании данные [20]. Таким образом, в настоящее время определяется устойчивый тренд к увеличению частоты превентивного использования ИГ IIb/IIIa у пациентов с острым ИМпST. Результаты исследований демонстрируют, что такой подход является эффективным и безопасным. Между тем в доступной литературе мы не встретили публикаций, где использование ИГ IIb/IIIa применялось бы таргетно у пациентов, имеющих высокий риск микроваскулярной обструкции («no-reflow»). Согласно результатам нашего исследования, такой подход позволяет добиться существенного снижения частоты развития этого осложнения у пациентов высокого риска.

Ограничения

Следует отметить, что наше исследование является пилотным и имеет ряд ограничений. В первую очередь они связаны с небольшим количеством включенных пациентов, а также отсутствием рандомизации.

Заключение

Превентивное использование ИГ IIb/IIIa у пациентов с острым ИМпST и высоким риском развития феномена микроваскулярной обструкции («no-reflow») характеризуется снижением частоты развития этого осложнения. При превентивном использовании ИГ IIb/IIIa у пациентов высокого риска частота развития феномена микроваскуляр-ной обструкции («no-reflow») не превышает показатели пациентов низкого риска. Влияние предложенной стратегии на отдаленные результаты лечения требует дальнейшего изучения в крупном, хорошо спланированном рандомизированном исследовании.

Список литературы Превентивное использование ингибиторов гликопротеина IIB/IIIA рецепторов тромбоцитов при проведении чрескожных коронарных вмешательств у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST и высоким риском развития феномена микроваскулярной обструкции

- Neumann F.J., Sousa-Uva M., Ahlsson A., Alfonso F., Banning A.P., Benedetto U. et al. 2018 ESC/EACTS Guidelines on myocardial revascularization. Eur. Heart J. 2019;40(2):87-165. https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehy394.

- Клинические рекомендации Минздрава РФ, Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST электрокардиограммы; 2020. https://doi.org/10.15829/29/1560-4071-2020-4103.

- Annibali G., Scrocca I., Aranzulla T.C., Meliga E., Maiellaro F., Musumeci G. “No-reflow” phenomenon: A contemporary review. J. Clin. Med. 2022;11(8):2233. https://doi.org/10.3390/jcm11082233.

- Kloner R.A., King K.S., Harrington M. No-reflow phenomenon in heart and brain. Am. J. Physiol. Heart Circ. Physiol. 2018;315(3):550-562. https://doi.org/10.1152/ajpheart.00183.2018.

- Сухинина Т.С., Певзнер Д.В., Мазуров А.В., Власик Т.Н., Соловьева Н.Г., Кострица Н.С. и др. Роль блокаторов гликопротеина IIb/IIIa рецепторов тромбоцитов при современном лечении больных с острым коронарным синдромом. Кардиология. 2022;62(4):64-72. https://doi.org/10.18087/cardio.2022.4.n2020.

- Petronio A.S., De Carlo M., Ciabatti N., Amoroso G., Limbruno U., Palagi C. et al. Left ventricular remodeling after primary coronary angioplasty in patients treated with abciximab or intracoronary adenosine. Am. Heart J. 2005;150(5):1015. https://doi.org/10.1016/j.ahj.2005.07.012.

- Stone G.W., Maehara A., Witzenbichler B., Godlewski J., Parise H., Dambrink J.H. et al. INFUSE-AMI Investigators. Intracoronary abciximab and aspiration thrombectomy in patients with large anterior myocardial infarction: the INFUSE-AMI randomized trial. JAMA. 2012;307(17):1817-1826. https://doi.org/10.1001/jama.2012.421.

- Morales-Ponce F.J., Lozano-Cid F.J., Martinez-Romero P., Gonzalez-Perez P., Sanchez-Brotons J.A., Diaz-Torres I. et al. Intracoronary tenecteplase versus abciximab as adjunctive treatment during primary percutaneous coronary intervention in patients with anterior myocardial infarction. EuroIntervention. 2019;14(16):1668-1675. https://doi.org/10.4244/EIJ-D-18-00885.

- Бессонов И.С., Кузнецов В.А., Горбатенко Е.А., Сапожников С.С., Дьякова А.О., Зырянов И.П. и др. Шкала оценки риска феномена no-reflow при чрескожных коронарных вмешательствах у пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Патология кровообращения и кардиохирургия. 2020;24(3):68. https://doi.org/10.21688/1681-3472-2020-3S-68-76.

- Бессонов И.С., Дьячков С.М. Калькулятор расчета риска возникновения феномена “no-reflow”. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 2020661255, 21.09.2020.

- Gibson C.M., de Lemos J.A., Murphy S.A., Marble S.J., McCabe C.H., Cannon C.P. et al. Combination therapy with abciximab reduces angiographically evident thrombus in acute myocardial infarction: a TIMI 14 substudy. Circulation. 2001;103(21):2550-2554. https://doi.org/10.1161/01.cir.103.21.2550.

- Antman E.M., Cohen M., Bernink P.J., McCabe C.H., Horacek T., Papuchis G. et al. The TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation MI: A method for prognostication and therapeutic decision making. JAMA. 2000;284(7):835-842. https://doi.org/10.1001/jama.284.7.835.

- Van’t Hof A.W.J., Liem A., Suryapranata H., Hoorntje J.C.A., de Boer M.J., Zijlstra F. Angiographic assessment of myocardial reperfusion in patients treated with primary angioplasty for acute myocardial infarction: myocardial blush grade. Zwolle Myocardial Infarction Study Group. Circulation. 1998;97(23):2302-2306. https://doi.org/10.1161/01.cir.97.23.2302.

- Вышлов Е.В., Алексеева Я.В., Усов В.Ю., Мочула О.В., Рябов В.В. Синдром микрососудистого повреждения миокарда у пациентов с первичным инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST: распространенность и связь с клиническими характеристиками. Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины. 2022;37(1):36-46. https://doi.org/10.29001/2073-8552-2022-37-1-36-46.

- Алексеева Я.В., Вышлов Е.В., Павлюкова Е.Н., Усов В.Ю., Марков В.А., Рябов В.В. Влияние разных фенотипов микрососудистого повреждения миокарда на сократительную функцию левого желудочка у пациентов с инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST. Кардиология. 2021;61(5):23-31. https://doi.org/10.18087/cardio.2021.5.n1500.

- Фролов А.А., Починка И.Г., Шахов Б.Е., Шарабрин Е.Г., Кузьмичев К.В. Феномен коронарной микрососудистой обструкции (no-reflow) при проведении чрескожных коронарных вмешательств у пациентов с инфарктом миокарда. Патология кровообращения и кардиохирургия. 2020;24(1):18-27. https://doi.org/10.21688/1681-3472-2020-1-18-27.

- Capodanno D., Milluzzo R.P., Angiolillo D.J. Intravenous antiplatelet therapies (glycoprotein IIb/IIIa receptor inhibitors and cangrelor) in percutaneous coronary intervention: from pharmacology to indications for clinical use. Ther. Adv. Cardiovasc. Dis. 2019;13:1753944719893274. https://doi.org/10.1177/1753944719893274.

- Orzalkiewicz M., Hodson J., Kwok C.S., Ludman P.F., Giblett J.P., George S. et al. Comparison of routine versus selective glycoprotein IIb/IIIa inhibitors usage in primary percutaneous coronary intervention (from the British Cardiovascular Interventional Society). Am. J. Cardiol. 2019;124(3):373-80. https://doi.org/10.1016/j.amjcard.2019.05.010.

- Rigattieri S., Cristiano E., Giovannelli F., Tommasino A., Cava F., Citoni B. et al. Glycoprotein IIb/IIIa inhibitors may modulate the clinical benefit of radial access as compared to femoral access in primary percutaneous coronary intervention: a meta-regression and meta-analysis of randomized trials. J. Interv. Cardiol. 2021;9:9917407. https://doi.org/10.1155/2021/9917407.

- Rigattieri S., Lettieri C., Tiberti G., Romano M., Ferlini M., Testa L. Et al. Primary percutaneous coronary intervention with high-bolus dose tirofiban: The FASTER (favorite approach to safe and effective treat ment for early reperfusion). Multicenter Registry. J. Interv. Cardiol. 2022;5:9609970. https://doi.org/10.1155/2022/9609970.