Презентация монографии И. И. Васильевой «Этика и эстетика Ю. С. Копылова (конец 1980-х — начало 1990-х годов)» на пресс-конференции первого всероссийского фестиваля памяти народного артиста России, лауреата государственной премии РФ и международной премии К. С. Станиславского Юрия Семеновича Копылова

Автор: И.И. Васильева

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Аннотации научных статей, рецензии, отзывы

Статья в выпуске: 2 (46), 2022 года.

Бесплатный доступ

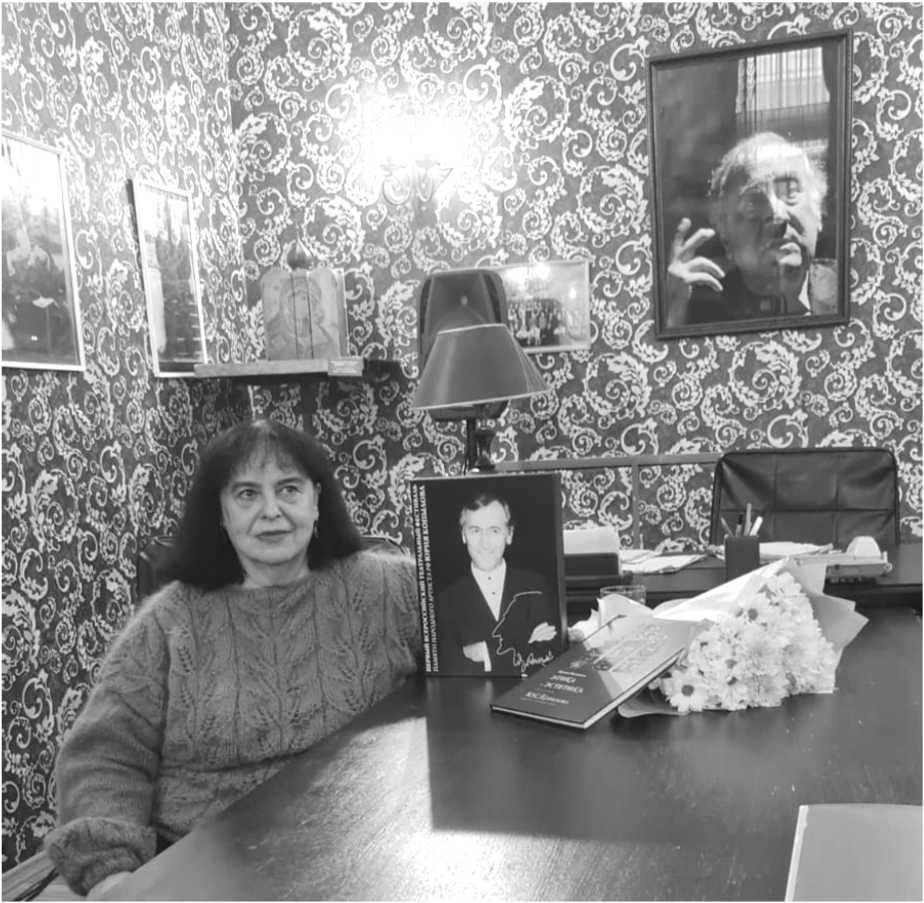

В рамках Первого Всероссийского фестиваля памяти Ю. С. Копылова 3 ноября 2022 года в Ульяновском драматическом театре состоялась презентация книги И. И. Васильевой «Этика и эстетика театра Ю. С. Копылова (конец 80-х — начало 90-х годов)», которая была издана в 2019 году в Издательском центре Ульяновского государственного университета.

Ульяновский драматический театр, Ю. С. Копылов, режиссер, спектакль

Короткий адрес: https://sciup.org/14125246

IDR: 14125246

Текст научной статьи Презентация монографии И. И. Васильевой «Этика и эстетика Ю. С. Копылова (конец 1980-х — начало 1990-х годов)» на пресс-конференции первого всероссийского фестиваля памяти народного артиста России, лауреата государственной премии РФ и международной премии К. С. Станиславского Юрия Семеновича Копылова

Книга уже живет своей интересной жизнью, дошла до читателей и получила две награды: диплом в номинации «Лучшее научное издание» Всероссийской выставки-ярмарки «Симбирская книга — 2019» и диплом Сибирского регионального конкурса «Университетская книга — 2021», на котором были представлены несколько сотен изданий.

Это ретро-книга, так как она построена на основе дипломной работы, защищенной в 1993 году в Санкт-Петербургском институте театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова (легендарном ЛГИТМиКе), выпускником которого был и Юрий Семенович Копылов. Автор посвятила книгу памяти двух людей — самого Мастера и ее учителя, научного руководителя профессора, доктора искусствоведения Татьяны Анатольевны Марченко, которая хорошо знала Юрия Семеновича. Эта книга восполняет некую лакуну — книг о творчестве Копылова нет, кроме его собственной небольшой книги мемуарного типа.

Копылов руководил Ульяновским драматическим театром более 20 лет, создав свой неповторимый театр, серьезно повлиявший и на артистов, и на зрителей. «Эпоха Копылова» — так теперь называют время его работы в Ульяновске. Художественно-графический образ книги, созданный художественным редактором Издательского центра Н. В. Пеньковой, напоминает готический храм. Читатель видит на обложке фрагменты витражей Кентерберийского собора, далее гравюру Эдварда Гордона Крэга, изображающую воинственного Гамлета и, читая главу за главой, словно продвигается вглубь вселенского храма, где разыгрывается трагическая театральная мистерия. Обращение к Гамлету не случайно, этот герой был духовно близок Копылову, который любил Шекспира и разговаривал с ним через свои спектакли.

Находясь в театре Копылова как зритель, а потом и как критик, автор стала свидетелем духовно-этической драмы режиссера, которую можно означить как обнажение зла и борьба со злом . Талантливый художник, он был еще и режиссером-философом, ему оказалась близка гамлетовская мировая скорбь. Именно в это время в его творчестве проступила тема материнской любви, в итоге решенная в трагическом ключе. Данная работа стала своеобразной театроведческой стенограммой (в какой-то степени даже кардиограммой) его спектаклей, неким образно-поэтическим парафразом этой важной для Копылова темы.

В книге представлены четыре главы: три из них — вторая «Несчастнейшая мать, чудовище из чудищ…», третья «Храм в аду» и четвертая «Музыка боли» — литературно-критические портреты спектаклей «Медея» (по пьесе Людмилы Разумовской), «Ужасные родители» (по пьесе Жана Кокто), «Ричард II» Уильяма Шекспира, «Монархи» (по «царской» трилогии Алексея Константиновича Толстого) и «Освальд» (по пьесе Генрика Ибсена «Приведения»).

И. И. Васильева на презентации своей книги в Ульяновском драматическом театре имени И. А. Гончарова

Первая глава «Разговор с Мирозданием» — это обобщенный абрис этико-эстетических взглядов Юрия Семеновича Копылова, обзорный анализ творческих экспериментов режиссера, которые он проводил на сценических площадках других городов до Ульяновска, например Орла и Владимира. Уже тогда определились его приверженность к классическому репертуару и пристальный интерес к «вечным вопросам» бытия. Партитура спектаклей строилась на линии развития мысли. Копылов настраивал зрителя на интеллектуальное, философское восприятие и осмысление жизни, пробуждая в первую очередь его внутренний слух.

Постоянным сценографом спектаклей Копылова стал Станислав Шавловский, которого отчасти можно даже назвать соавтором Юрия Семеновича. Его сценография всегда включалась в конфликтную драматическую линию, активно воздействовала на развязку конфликта.

Идеальный актер для Копылова — тот, кто мыслил на сцене глубоко, вдохновенно и страстно, приближаясь к вечным истинам. В его спектаклях актер, как и его персонаж, оказывался на грани бренного и вечного. Именно в такой пограничной ситуации и мог произойти прорыв к новому знанию: о Боге, о мире, о себе и другом человеке. Копылов говорил: «Артист не самостоятелен, он инструмент, на котором кто-то должен сыграть. Да, таково предназначение артиста быть профессионально готовым к тому, что кто-то придет и станет на нем профессионально играть...» [3, c. 8]. Образ режиссера-музыканта, работающего подобно органисту, который тренирует пальцы, и тогда возникает музыка, — особенно был любим Копыловым, желавшим создать совершенную труппу, способную воплотить его замысел.

Именно здесь он вел свой не только художественный, но и напряженный, порой мучительный, духовно-философский поиск — « разговор с Мирозданием » , как признался он однажды своему зрителю на одном юбилейном вечере. Но, как заметил философ Николай Бердяев: «Борьба против зла легко сама приобретает характер зла, выражается злом» [1, c. 164].

Процесс обнажения зла у Копылова такой яростный и неистовый, что поневоле вспоминается Гамлет, привел мастера к тому, что он сам, как и шекспировский герой, оказался уязвим перед злом. Так в его творчестве обозначился этический кризис. И тогда же проступила тема материнской любви в ее реальном (земном) и идеальном (небесном) аспектах.

В центре второй главы «Несчастнейшая мать, чудовище из чудищ...» два материнских образа — Медея из одноименной пьесы Разумовской и Ивонна из пьесы Кокто «Ужасные родители».

Медея познала взлет на вершину любви и спуск в адскую бездну страсти: именно эти крайние точки погружения в стихию чувств героини обозначили границу экспериментального поля режиссера. Своим спектаклем он задавал вопрос: «Дано ли любви выжить в мире, где мрачная безыдеальность является нормой существования?».

Для Копылова Медея — «субстанция любви», некий оазис в пустыне бездуховного пространства ненависти и вражды. Он создает Медею, борющуюся с роком. Ее трагическая вина оказывается в том, что она не может жить без любви. Но, бунтуя против рока через страшную месть Ясону — убийство детей, она нарушает законы Мироздания, ибо ее любовь-страсть становится огнем, испепеляющим всё живое. Медея в спектакле — равнозначное творение Копылова и актрисы Аллы Троицкой.

Актриса отмечала, что, играя Медею, использовала свои силы на пределе возможностей. По сути, она персонифицировала любовь, ревность, ненависть, смерть. Гибель Медеи, убившей своих детей, утверждала торжество смерти над жизнью — таков был результат эксперимента режиссера.

Копылов придал конфликту спектакля глубинный мистический смысл. В его спектакле вместо сыновей у Медеи — мальчик и девочка. Так преступление Медеи приобрело апокалипсический характер: нелюбовь превратила мир в пустыню.

Тема матери, подарившей миру-пустыне дитя, тема материнской любви к своему обреченному на муки в таком мире ребенку становится основной в другом эксперименте Копылова — спектакле «Ужасные родители».

В свое время Кокто использовал мелодраму как форму массового театра для трансляции «вечных истин». Вслед за Кокто Копылов наполнил пьесу трагическим содержанием. В основе конфликта спектакля — столкновение жестокой, расчетливо мстительной, холодной Лео со слабой, чувствительной сестрой Ивонной, бесконечно любящей своего сына Мишеля.

Заводит пружину действия Лео (заслуженная артистка России Зоя Самсонова), цель которой — разбить сердце матери. Пронзительно и трогательно играла роль Ивонны народная артистка России Клара Шадько. Перед изобрета- тельной силой зла в лице коварной Лео она была нервна, ранима и беззащитна. Как главных антагонистов, Копылов постоянно сталкивал их в мизансценах спектакля. Ивонна проиграла в этой борьбе, погибла, став самоубийцей, не успев предупредить об опасности своего обожаемого Мишеля.

Писатель Андре Моруа заметил, что «Кокто верил в заговор могучих злых сил против человека. Он так и не освободился от навязчивой мысли об этой адской машине, которая и вправду подстерегает всех нас...» [4, c. 391]. Лео Кокто и Копылова — орудие этой машины. Визуально адская машина в спектакле — это лестница. Словно подстерегая свои жертвы, она ведет обреченных героев на казнь. Ответ, полученный режиссером в результате этого эксперимента, подтверждает мрачный итог спектакля «Медея»: материнская любовь, ставшая слепой страстью, бессильна перед «адской машиной» зла.

В третьей главе «Храм в аду» рассматриваются два спектакля: «Ричард II» и «Монархи» с точки зрения развития темы материнской любви уже в ее идеальном (небесном) аспекте.

Образ Царицы Небесной Девы Марии, совершившей непостижимый подвиг Любви — принесение ради спасения падшего мира драгоценной Жертвы — Младенца Христа, становится центральным в этих двух спектаклях. И в «Ричарде II», и в «Монархах» он сценографический.

«Сострадает ли мать Подателя жизни людям, мучающимся в земной темнице?» — так в этот раз звучал вопрос режиссера.

В спектакле «Ричард II» сценограф Шав-ловский выстроил некий вселенский храм, в верхней точке которого находился витраж с изображением Мадонны с Младенцем Христом. Это был символ и духовной высоты, и милосердной Материнской Любви одновременно. Периодически освещенный лик Мадонны на протяжении почти всего спектакля будет безучастно взирать на происходящие с людьми ужасы.

Ричард II правил в страшном королевстве. В исполнении артиста Владимира Кустарникова он выглядел как кукла-марионетка, чье лицо срослось с маской. Но он здесь не был главной фигурой. Первым на сцене появлялся, встав прямо под ликом Мадонны, шут Времени (в пьесе — лорд-маршал) (заслуженный артист России Борис Александров). Именно по его воле пространство Храма осквернялось жуткой мистерией, шабашем одуревшей от власти придворной мафии. Он произносил слова из пьесы «Как вам это понравится», известные всем читателям и зрителям Шекспира:

«Весь мир — театр,

В нем женщины, мужчины — все актёры.

У них свои есть выходы, уходы,

И каждый не одну играет роль», и открыто творил свой театр в Храме, глумясь над святыней и даже требуя аплодисментов. Спектакль развивался в гротесковом ключе (именно в копыловском понимании гротеска).

Природу этого гротеска точно выразил критик В. Калиш: «Реальность доводится до такого предела, что уже граничит с невозможным, фантастическим» [2, c. 22].

Нагло издеваясь над людьми, шут Времени разыгрывал некий исторический фарс, который обернулся для них трагедией. Так обозначился Копыловым жанр спектакля трагифарс. В кульминационный момент спектакля, когда на троне вместо Ричарда II оказался шут Времени, видимое безучастие Божества наконец-то нарушалось. Под звуки патетической музыки из разверзнутой груди Мадонны с Младенцем, прямо из сердца Божества к людям, стоящим в Храме, медленно спустился светящийся огненнокрасным цветом большой шар. Он был пересечен такими же, как на витражах, черными полосами. Люди в молчании созерцали свой земной шар (некий глобус), словно закованный в тюремную решетку.

Так же медленно он поднялся вверх и исчез. Итоговая мысль спектакля оказалась безнадежной: Божественная Материнская Любовь оставила этот мир, напоминающий адскую темницу.

Если «Ричард II» — это дебютный спектакль на ульяновской сцене, то «Монархи» — спектакль, созданный 5 лет спустя, можно было назвать итоговым, завершающим определенный этап в жизни театра Копылова. И вновь обращение к теме Материнской Любви в идеальном (небесном) аспекте, теперь уже через художественный замысел, определенный режиссером словом «покаяние».

Копылов говорил: «В центре сцены будет церковь, когда зритель к нам придет, он должен попасть в такую же атмосферу, как если бы он пришел в церковь...» [5, c. 5].

Шавловский действительно поставил на сцене модель церкви, на фасаде которой во всю высоту до купола была помещена икона Богоматери «Умиление» («Толгская») (мини-модель находится в музее Ю. С. Копылова в Ульяновском драматическом театре). Икона была разделена на три части двумя вертикальными линиями (как бы трещинами), но при этом декорация имитировала и трехстворчатый складень. Когда его створы на протяжении спектакля неодно- кратно раскрывались, образ Богоматери с Младенцем раздроблялся.

На таком фоне всем трем царям: Иоанну Грозному, Федору Иоанновичу и Борису Годунову предстояло принести покаяние Богу.

Царь Иоанн Грозный (артист Вячеслав Вершина) каялся мучительно. Его скорбь и горечь смешивались с гневом, буквально душили царя. Кульминация в его покаяниях совпала с моментом смерти, и царь умирал с обидой на Бога.

В отличие от отца, царь Федор Иоаннович был не грозным, а смиренным царем. Он задумывался Толстым как нищий духом блаженный государь, противопоставивший грубой борьбе за власть христианскую кротость. Федор Иоаннович Копылова в исполнении артиста Владимира Кустарникова — добрый, но слабый, наивный человек. Смирение такого царя (а значит и покаяние) — это скорее проявление болезни с акцентом на ее роковой силе.

Царю Борису Годунову (заслуженный артист России Валерий Шейман) было в чем каяться: его обвиняли в гибели последнего сына Иоанна Грозного царевича Дмитрия. Осудив сам себя, он ждал уверения в прощении от Бога. Царь Борис так и остался царем-иродом, а трон для него стал местом казни.

В итоге всего «царского действа» возникло впечатление, что герои этого большого и очень сложного спектакля оказались в храме с темными окнами, темными от людской греховности. Эти люди не видели, что через окна шел Свет, не давая им погибнуть. Храм в нашем аду — Богоматерь звала людей выйти из тьмы через крестный путь спасения. Но они остались во тьме, в своем аду, не вместив непостижимой человеческим разумом Божественной Материнской Любви.

Последняя глава монографии «Музыка боли» описывает трагедию ибсеновского Освальда. Роль этого несчастного художника исполнил в спектакле артист Александр Никулин. Конфликт спектакля глубоко личный для Копылова: художник, попавший из своей солнечной вселенной в земной дом скорби, яростно сопротивляется этому ненормальному миру. Это был пронзительный спектакль, в котором звучала музыка боли.

Антагонистом Освальда являлся пастор-законник Мандерс (заслуженный артист России Валерий Шейман). Это из-за него когда-то мать Освальда фру Алвинг вышла замуж по расчету за уважаемого человека, оказавшегося развратником, принесшим в свою семью дурную болезнь — причину наследственного заболевания

Освальда. Сын будет терзать материнское сердце фру Алвинг, подвергая его тяжелейшему испытанию: или ее любовь должна будет победить безумие мира или, сдавшись, подтвердить его.

В спектакле были весьма важны трагические диалоги сына и матери. Роль блестяще исполняла Клара Шадько. Ее фру Алвинг была готова стоять у креста больного сына, но он смертельно ранил ее сердце, выкрикнув, что не просил ее о жизни, и потребовав взять ее назад. Освальд порезал свою картину, окончательно потеряв разум. Он попытался пробить пространство рокового круга, но его руки словно скользили по стеклу. Художник метался в «стеклянном цилиндре» захлопнувшейся ловушки земного дома скорби. Рядом, с навсегда запертым изнутри безумным сыном, с невыразимой в словах муке, стояла его скорбящая мать.

Тема материнской любви в том периоде творчества Копылова описала круг: от Медеи, лишившей жизни своих детей, до фру Алвинг, которой сын возвращал жизнь обратно.

Бердяев Н. в работе «Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого» писал о недопустимости построения онтологии зла, указывая на зло как на испытание и срыв.

Одержать победу над злом можно только изнутри, прорвав круг Любовью. Она и есть Истина, побеждающая безумие мира.

Пожалуй, как никто другой («Лишь сходящий в ад знает Небо»), Копылов был близок к ней, но в своем «мужском театре» с жестокой атакой женского начала вообще и материнского в частности он остался трагической личностью с печатью духа Гамлета.

Поэтому автор закончила представление монографии о творчестве Копылова предсмертными словами шекспировского героя: «Дальше — тишина» в надежде, что каждый, кто прочтет эту книгу, по-своему ее услышит.

Список литературы Презентация монографии И. И. Васильевой «Этика и эстетика Ю. С. Копылова (конец 1980-х — начало 1990-х годов)» на пресс-конференции первого всероссийского фестиваля памяти народного артиста России, лауреата государственной премии РФ и международной премии К. С. Станиславского Юрия Семеновича Копылова

- Бердяев Н. А. Экзистенциальная диалектика Божественного и человеческого / Н. А. Бердяев. — Париж: Имка-Пресс, 1952. — 246 с.

- Калиш В. Резня и прозрение в храме / В. Калиш // Театральная жизнь. — 1989. — № 9. — С. 22.

- Копылов Ю. С. «Нахожусь в постоянном конфликте с самим собою» / Ю. С. Копылов // Ульяновская правда. — 1993. — 2 янв. — С. 8.

- Моруа А. От Монтеня до Арагона / А. Моруа. — М.: Радуга, 1983. — 680 с.

- Спекторова Л. «Монархи определят стратегию?» (интервью с главным режиссером Ульяновского драматического театра Ю. С. Копыловым) / Л. Спекторова // Симбирский курьер. — 1991. — 26 окт. — С. 5.