Преждевременная смертность и ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения в контексте задач национального развития России

Автор: Каткова Ирина Петровна, Рыбальченко Сергей Игоревич

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Здоровье населения и проблемы здравоохранения

Статья в выпуске: 4 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрывается востребованность для обеспечения достижения национальных целей развития страны по укреплению потенциала здоровья и благополучия населения, являющегося основой демографического развития и роста ожидаемой продолжительности жизни, внедрения новой межсекторальной системы индикаторов, необходимых для мониторинга прогресса в достижении к 2030 году целевых показателей на федеральном и региональном уровне. Отсутствие в российских регионах взаимосвязи между показателями ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) и уровнями валовых региональных продуктов (ВРП) отражает рассогласованность проводимой социальной, экономической и здравоохранительной политики, когда достижение экономического роста фактически слабо ориентированы на повышение уровня и качества жизни населения. Анализ впервые представленных Росстатом в 2019 г. данных об уровне ожидаемой продолжительности здоровой жизни (ОПЗЖ), который интегративно объединяет в едином показателе информацию о заболеваемости и преждевременной смертности населения, позволяет авторам отметить высокие уровни обременения последствиями нездоровья ряда российских регионов. Раскрыта перспективность включения интегративных оценок особенностей различий в состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия и качества жизни населения российских регионов, уровне дефицита финансового обеспечения территориальных государственных программ бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, экономического ущерба, связанного с бременем болезней, в систему эффективных межсекторальных стратегий и оценки их действенности для достижения целевых мониторинговых индикаторов.

Преждевременная смертность, ожидаемая продолжительность здоровой жизни, Россия, региональные демографические различия, неравенство в здоровье

Короткий адрес: https://sciup.org/143173666

IDR: 143173666 | DOI: 10.19181/population.2020.23.4.8

Текст научной статьи Преждевременная смертность и ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения в контексте задач национального развития России

В современную эпоху общественного развития необходимо постоянное осуществление эффективных долгосрочных инвестиционных вложений в развитие человеческого потенциала, начиная с самого раннего возраста рождения ребенка. Такой подход реализуется в странах в целях упреждения рисков преждевременной смертности и обеспечения роста ожидаемой продолжительности здоровой жизни (ОПЗЖ) на основе укрепления доступности и качества здравоохранения и образования, внедрения систем продуктивной занятости для всего населения, особенно для наименее социально защищенных групп [1].

Следует отметить, что показатель ОПЗЖ избран критерием прогресса стран Европейского Союза (ЕС) в достижении ими растущей экономической конкурентоспособности и социальной сплоченности [2]. Российские эксперты [3], обнаружив тесную корреляционную связь между общей продолжительностью жизни (ОПЖ) и ожидаемой продолжительностью здоровой жизни (ОПЗЖ), подчеркивают, что различия между странами в их уровнях и динамике объясняются одними и теми же факторами: более совершенным здравоохранением и общим улучшением условий жизни. Поэтому реализация Указа Президента Российской Федерации1 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», в котором заложены основы осуществления прорывного социально-экономического и демографического развития России, мобилизующего единение усилий государства и общества, так актуальна для развития нашей страны. В числе, содержащихся в Указе стратегических направлений развития, достижению национальной цели — сохранению населения, здоровью и благополучию придается особая социально-политическая значимость обеспечению устойчивого роста численности на- селения России, повышению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет.

Однако в процессе организации мониторинга оценки достижения отмеченных выше целевых индикаторов, с нашей точки зрения, важно включить в программу его проведения наряду с целевым индикатором ОПЖ и сопряженный с ним показатель ОПЗЖ. Он существенно дополнит характеристику влияния заболеваемости и преждевременной смертности на жизнеспособность населения. В 2018 г. жители нашей страны проживали в состоянии нездоровья при ожидаемой продолжительности жизни, составляющей 72,9 года, и уровне ожидаемой продолжительности здоровой жизни, данные о которой впервые представлены в России равной 60,3 года, в течение 12,6 лет2.

Росстат для расчета показателя ОПЗЖ использует метод Салливана3. Такой подход к определению уровней ожидаемой продолжительности здоровой жизни отличается от способа расчета, используемого ВОЗ в рамках программы Global Health Observatory [4]. Поэтому вполне логично предусмотреть возможность внесения дополнения в блок заявленных целевых ориентиров достижения к 2030 г. и других параметров ОПЗЖ — как в целом по стране, так и на уровне регионов. Особую актуальность приобретает проведение анализа сложившейся в России приоритетной системы индикаторов, необходимой для мониторинга достижения показателей национальных целей развития по обеспечению роста ОПЖ с учетом получивших поддержку на международном уровне ряда новых индикаторов и прогнозных оценок глобальных мониторинговых систем, включающих информацию по России. Именно в связи с этими обстоятельствами в данной статье рассматривается ряд перспективных направлений по дальнейшему совершенствованию системы мониторинговых индикаторов и проводимой социальной политики в нашей стране.

Происходящая в мире демографическая «перестройка» способствует все более четкому осознанию мировым сообществом возрастания роли общественного здоровья населения в качестве стратегического ресурсного продуктивного актива, реализация которого предопределяет успешность социального и экономического развития стран. Стоимость общих социально-экономических потерь снижения уровня благосостояния, связанного с неравенством в отношении здоровья, согласно данным одного из первых и наиболее перспективных направлений исследований проблем общественного здоровья, проведенного группой экспертов по материалам 25 стран Европейского союза (ЕС), оценивается в 980 млрд. евро в год или 9,4% ВВП. Столь высокий уровень экономического ущерба был, согласно данным этого исследования, связан с ежегодными потерями здоровья, которые в ЕС составляют более чем 700 тыс. смертей и 33 млн. случаев нездоровья из-за причин, обусловленных социальным неравенством [5].

В условиях «постпандемических» социально-психологических и экономических реалий необходима разработка наиболее эффективных прорывных, стратегических решений по достижению целевых индикаторов на федеральном и региональном уровне [6]. В этих условиях необходимо привлечь внимание к принципиально новому, предложенному исследователями Международного института прикладного системного анализа измерению качества жизни населения разных стран, получивший название Human Life Indicator (HLI) или Индикатор человеческой жизни (ИЧЖ). Перспективы большой востребованности использования этого индикатора в аналитической практике оценки демографической ситуации предопределя- ются, как подчеркивают авторы методологии расчета ИЧЖ, тем, что его разработка имеет фундаментальное значение для оценки успешности тех или иных мер политики, реализуемых в странах. ИЧЖ отражает качество жизни и выражается в годах, характеризуя неравенство в дожитии и, как следствие, в ожидаемой продолжительности жизни при рождении [7].

Разработанные региональные оценки ИЧЖ были впервые включены в Российский демографический лист 2019 г.4 и в обзор основных демографических показателей на уровне субъектов Российской Федерации5. Показатели ИЧЖ в этих двух статистических документах представлены в сопоставлении с уровнями аналогичных показателей и соответствующим им ранговыми оценками в общем перечне стран мира.

Проведенный нами анализ этих данных показал, что они важны ориентацией на возможность измерения накопленных жизненных потерь, связанных с привносимым экономическим неравенством в повседневную жизнедеятельность населения. В связи с этим сформировавшиеся в российских регионах различия в параметрах ИЧЖ фактически могут быть рассмотрены с позиции потенциальной оценки влияния уровня рассогласованности реализуемых в стране стратегий социально-экономического и демографического развития по преодолению социального неравенства на снижение реально достижимого в связи с этими условиями уровня ОПЖ.

Исследователи подчеркивают, что ИЧЖ является продолжением разработки ин- декса человеческого развития (Human Development Index, HDI), но не имеет, с их точки зрения ряда недостатков, свойственных HDI. ИЧЖ в нашей стране в 2017 г. составил 67,7лет (в 2006 г.— 60,0 лет) [8], что фактически равнозначно уровням аналогичного показателя в таких странах, как Белоруссия и Иран, ко- торые в общемировом рейтинге занимают 59 и 60 места. Следует отметить, что на первом месте среди российских регионов с уровнем ИЧЖ равным 72,7 года находится Москва, что равнозначно уровням Катара и Черногории. Показатели ОПЖ и ИЧЖ по некоторым регионам России показаны в таблице 1.

Таблица 1

Различия между уровнями ожидаемой продолжительность жизни (ОПЖ) и Индикатора человеческой жизни (ИЧЖ) в некоторых регионах России в 2017 году

Table 1

Differences between the levels of life expectancy (LE) and the Human Life Indicator (LIF) for a number of Russian regions in 2017

|

Регион |

ОПЖ, лет |

ИЧЖ, лет |

|

Город Москва |

77,9 |

72,7 |

|

Белгородская область |

73,7 |

69,4 |

|

Псковская область |

70,0 |

65,1 |

|

Республика Тыва |

66,3 |

59,4 |

|

Чукотский АО |

66,1 |

58,0 |

Источник: Регионы России на демографической карте мира / группа исследователей программы «Население мира» С. Щербов, С. Шульгин, Ш. Анрюховиц.— Москва, Лаксенбург: РАНХиГС, Росстат, Международный Институт Прикладного Системного Анализа (IIASA), 2019. // Гайдаровский форум: [сайт].— URL: (дата обращения: 15.03.2020).

Наиболее развитые страны входят в группу государств с уровнями ИЧЖ от 79,5 лет до 82,8 лет, которые должны стать целевыми ориентирами продвижения нашей страны к высокому уровню ОПЖ параллельно с задачами снижения значимости неравенства в здоровье и человеческом развитии в уровне ИЧЖ. Особого внимания (табл. 1) требует сложившаяся социально-демографическая ситуация в Чукотском АО и Республике Тыва для обоснования реализации в них комплексных целевых программ по обеспечению здоровья и благополучия населения. В российском рейтинге по ИЧЖ они занимают последние 82–83 места (Республика Крым и город Севастополь не учитывались). Уровни ИЧЖ по Чукотскому АО равнозначны показателям по Монголии, Филиппинам и Узбекистану, а по Республике Тыва — Гватемале, Парагваю и Сирийской Арабской Республике. Эти страны занимают в мире согласно данным демогра- фического обзора ранговые места по уровням ИЧЖ в интервале 94–101.

Особенности различий по российским регионам, а также материалы анализа сложившихся уровней ИЧЖ по России в целом, характеризуют большую значимость преодоления социально-экономического неравенства для достижения к 2030 г. целевого уровня ОПЖ равного 78 годам. При этом в ряде исследований социально-демографических проблем охраны здоровья населения в России неоднократно обращалось внимание на парадоксальный факт, характеризующий наибольшую, с нашей точки зрения, степень выраженности неравенства в уровнях индикаторов ОПЖ [9]. Этот факт практически заключается в обнаружении того обстоятельства, что, в отличие от данных по ведущим странам мира, в нашей стране влияние уровней ВРП на показатели ОПЖ не нашло своего подтверждения [10].

Расшифровка этого «социального феномена», являющегося истоком, сдерживающим потенциал увеличения ОПЖ по мере роста в регионах страны экономики (ВРП на душу населения в ППС), была представлена в 2018 г. в результатах исследования Е. М. Андреева и В. М. Школьникова [11]. В ходе исследования ими было установлено, что зависимость ожидаемой продолжительности жизни в регионе от его экономического положения в нашей стране фактически отсутствует. Это отсутствие связи объясняется авторами тем, что в нашей стране для регионов с высокими уровнями ВРП стал также характерен и высокой уровень распространенности экономического неравенства. Именно это сдерживает снижение смертности и роста продолжительности жизни среди наименее социально защищенных групп населения в российских регионах. С точки зрения исследователей, такая ситуация свидетельствует о том, что задача охраны здоровья и продления жизни в нашей стране не является приоритетной, поскольку наша страна уже давно располагает экономическим потенциалом, необходимым для обеспечения роста ОПЖ в российских регионах.

Проведенный нами анализ влияния ВРП/ВВП на ОПЖ в российских регионах, также подтверждает отсутствие зависимости ОПЖ от ВРП в российских условиях, характеризующей рассогласованность мер социальной, семейной и здравоохранительной политики, проводимой на федеральном и региональном уровне. Поэтому подходы к преодолению сложившихся противоречивых тенденций в социально-демографической ситуации в регионах России, должны быть учтены при корректировке реализуемых стратегических целевых программ, направленных на обеспечение роста ОПЖ в российских регионах на период до 2030 года.

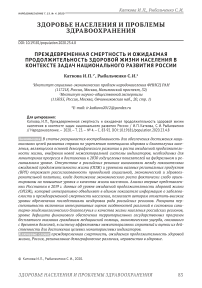

В подтверждение важности действий в этом направлении можно привести данные рис. 1, которые позволяют отметить, что Москва, занимая 2-е место в рейтинге регионов страны по уровню ИЧР при ВРП 44646 по ППС долларов США, име- ет уровень ОПЖ, равный 76,37 годам. Но этот уровень ОПЖ, однако, выше, чем в Тюменской области (4-й ранг по ИЧР) — на 5,02 года и на 8,67 года по сравнению с Сахалинской областью (при 8-м ранге по ИЧР), уровень ВРП, которых был выше, чем в Москве в 1,8 и 1,5 раз (соответственно). В то же время уровень ОПЖ в Сахалинской области был равным показателям ожидаемой продолжительности жизни по таким регионам, как Новгородская область, Хабаровский край, Кемеровская область, Забайкальский край, Республика Бурятия, Псковская область и Республика Алтай, в каждой из которой он был ниже, чем в Сахалинской области в 3,1–6,6 раз. Отсутствие взаимосвязи ВРП и ОПЖ отражает слабость проводимой социально-экономической политики, когда достижения экономического роста фактически мало ориентированы на повышение уровня и качества жизни населения российских регионов. Это подчеркивает важность формирования интегративных стратегий, направленных на обеспечение сопряженности процессов роста ВРП, здоровья и благополучия граждан.

О важности деятельности в этом направлении свидетельствуют результаты мониторинга состояния санитарно-эпидемиологического благополучия населения в России, ежегодно проводимого Роспотребнадзором на основе анализа факторов среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и на состояние здоровья будущих поколений 6. Полученные результаты показали, что в 2019 г. в нашей стране жители 54 регионов с общей численностью населения около 97 млн. человек, проживало в условиях наибольшей подверженности влиянию на здоровье факторов, связанных с характером промышленно-экономического развития территории, уров-

Рис. 1. Уровни ожидаемой продолжительности жизни и валового внутреннего продукта (в ППС в долларах США на человека) в регионах РФ в 2013 году

-

Fig. 1. Levels of life expectancy and gross domestic product (in PPP in US dollars per person) in the regions of the Russian Federation in 2013

Источник: построено по: Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2015 год / под ред. Л.М. Григорьева и С.Н. Бобылева.—Москва: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2015.— 260 с.— С. 249–252. // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации: [сайт] — URL: (дата обращения: 25.01.2020).

нем социального благополучия, условиями обучения и воспитания детей, характером трудовой деятельности. Проблемы негативного влияния факторов условий труда на состояние здоровья работающего населения характерны для 34 субъектов Российской Федерации.

Анализ впервые представленных Росстатом в 2019 г. данных об уровне ОПЗЖ, который интегративно объединяет в едином показателе информацию о заболеваемости и преждевременной смертности населения, позволяет нам отметить высокие уровни обременения последствиями нездоровья ряда российских регионов. Уровень ОПЗЖ в Чукотском АО, где душевой ВРП равен 42880 долларов США по ППС, имеет в стране самую низкую ожидаемую продолжительность здоровой жизни, составляющую 49,1 года при длительности нездоровья в 14,48 лет. Еврейская АО при душевом ВРП в 13066 долларов США по ППС, имеет ОПЖ равную 53 годам и длительность нездоровья в 15,6 лет. Эти тенденции обосновывают важность приня- тия стратегических интегративных программ в целях снижения преждевременной смертности в России.

Аргументируют необходимость их внедрения данные аналитической оценки об экономических потерях, обусловленных преждевременной смертностью в возрастах от 15 до 70 лет, препятствующих успешному социально-экономическому развитию российских регионов. Доля таких общих потерь (2013 г.) в расчете по отношению к ВРП составляла в Республике Тыва — 30,8%, Чукотском АО — 26,8%, Иркутской области — 21,1%, Сахалинской области — 17,9%, Смоленской области — 16,5% 7 [16].

Несмотря на благоприятные тенденции снижения смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении, характерные для всего населения и населения трудоспособных возрастов, в России до сих пор сохраняются вы сокие риски сверхсмертности р оссийских _

-

7 Сколько экономика регионов теряет от преждевременной смертности // РИАРЕЙТИНГ: [сайт].— URL: https:// riarating.ru/infografika/20141216/610640531.html (дата обращения: 15.01.2020).

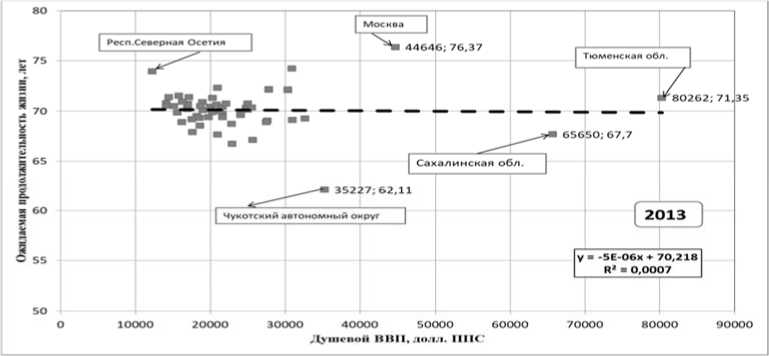

мужчин по сравнению с данными развитых и активно развивающихся стран мира [12]. Анализ рис. 2 позволяет охарактеризовать средний по величине (R=0,58) уровень взаимосвязи смертности мужчин от болезней системы кровообращения в трудоспособном возрасте и показателей ОПЗЖ. При этом российские регионы характеризуются не только большой полярностью и разнообразием сочетаний индикаторов ОПЗЖ с уровнями показателей смертности мужчин трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения, но и наличием больших отличий у большинства из них от значений каждого из анализируемых индикаторов имеющихся средних данных, характерных в целом для всей России.

Поэтому в настоящее время приоритетное значение приобретает обоснование

Рис. 2. Характеристика распределения смертности мужчин в трудоспособном возрасте от болезней системы кровообращения (на 100 тыс.) и ожидаемой продолжительности здоровой жизни при рождении по регионам Российской Федерации в 2019 году

-

Fig. 2. Characteristics of the distribution of mortality in men of working age from diseases of the circulatory system (per 100 thousand) and healthy life expectancy at birth in the regions of the Russian Federation in 2019

Источники: Регионы России. Социально-экономические показатели — 2019 // Росстат: [сайт].— URL: bgd/regl/ b19_14p/ ; Итоги выборочного наблюдения состояния здоровья населения — 2019 // Росстат: [сайт].— URL: PublishSite/ (дата обращения: 15.06.2020).

концептуальных подходов к созданию интегрированной информационной основы, необходимой для разработки оптимальных стратегических решений в обеспечении наибольшей эффективности управ- ления межсекторальной деятельностью, направленной на увеличение потенциала здоровья и благополучия населения, оценки их роли в достижении национальных целей развития.

Список литературы Преждевременная смертность и ожидаемая продолжительность здоровой жизни населения в контексте задач национального развития России

- Локосов, В.В. Демографический и трудовой потенциал в контексте целей устойчивого развития / В. В. Локосов, С. И. Рыбальченко, И. П. Каткова // Народонаселение. — 2017. — Т. 20. — № 4. — С. 19-43.

- Каткова, И.П. Экономический кризис и проблемы укрепления потенциала общественного здравоохранения России / И. П. Каткова, В. И. Катков // Проблемы современной экономики. — 2016. — № 2(58). — С. 45-51.

- Кудрин, А. Старение населения и угроза бюджетного кризиса. Глобальные демографические тренды / А. Кудрин, Е. Гурвич // Вопросы экономики. — 2012. — № 3. — С. 52-79.

- Андреев, Е.М. Демографические показатели в майском (2018 г.) Указе Президента. Семинар «Современная демография» 7 февраля 2019 года // НИУ ВШЭ: [сайт]. — URL: https://demogr.hse.ru/data/2019/02/11/1207509529/Andreev_07-02-19.pdf (дата обращения: 15.06.2020).

- Mackenbach, J.P. Economic costs of health inequalities in the European Union. / J. P. Mackenbach, W. J. Meerding, A. E. Kunst // Epidemiol Community Health. — 2011. — No. 65(5). — P. 412-419.

- Влияние коронавируса Covid-19 на ситуацию в российском здравоохранении. Аналитический доклад / Стародубов В. И., Кадыров Ф. Н., Обухова О. В. [и др.] // ЦНИИОЗ Минздрава РФ (по состоянию на 26.04.2020 г.): [сайт]. — URL: https://mednet.ru/images/materials/news/doklad_cniioiz_po_COVID-19-2020_04_26.pdf. (дата обращения: 05.06.2020).

- Ghislandi, S. A Simple Measure of Human Development: the Human Life Indicator / S. Ghislandi, W. Sanderson, S. Scherbov // Population and Development Review. 2018. DOI: 10.1111/padr.12205 // Ranepa: [сайт].—URL: https://mrm.ranepa.ru/news/?ELEMENT_ID=191030. (дата обращения: 05.06.2020).

- Шульгин, С.Г. Индикатор человеческой жизни как новый демографический показатель оценки для регионов России: доклад 30 января 2020 г. в Центральном доме ученых РАН / С. Г. Шульгин, Ю. В. Зинькина. // Демоскоп-weekly: [сайт]. — URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2020/0845/Shulgin_Zinkina.pdf. (дата обращения: 15.06.2020).

- Каткова, И. П. Современные стратегии охраны здоровья населения России и реформирования здравоохранения / И. П. Каткова, Е. В. Андрюшина, В. И. Катков // Народонаселение. — 2008. — № 3. — С. 17-36.

- Каткова, И. П. Доступность медицинской помощи: цели и реалии / И. П. Каткова, В. И. Катков // Народонаселение. — 2016. — № 1. — С. 92-10.

- Андреев Е. Связь между уровнями смертности и экономического развития в России и ее регионах / Е. Андреев, В. Школьников // Демографическое обозрение. — 2018. —Т. 5. — № 1. — С. 6-24 // Киберленинка: [сайт]. — URL: https://cyberleninka.ru/article/n/svyaz-mezhdu-urovnyami-smertnosti-i-ekonomicheskogo-razvitiya-v-rossii-i-ee-regionah (дата обращения: 05.04.2020).

- Каткова, И. П. Преждевременная смертность: тенденции и перспективы снижения в контексте целей устойчивого развития России / И. П. Каткова, В. В. Локосов, С. И. Рыбальченко // Евразийский международный научно-аналитический журнал «Проблемы современной экономики». — 2018. — № 2(58). — С. 92-99.