Причинный анализ суицидальной активности

Автор: Трунов Дмитрий Геннадьевич

Журнал: Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология @fsf-vestnik

Рубрика: Психология

Статья в выпуске: 2 (14), 2013 года.

Бесплатный доступ

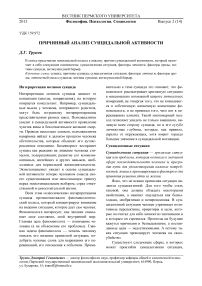

В статье представлен комплексный подход к анализу причин суицидальной активности, который включает в себя следующие компоненты: суицидогенная ситуация, факторы личности, факторы среды, мотивы суицида, антисуицидный барьер.

Суицид, причины суицида, суицидогенная ситуация, факторы личности, факторы среды, личностный смысл суицида, мотивы суицида, антисуицидный барьер

Короткий адрес: https://sciup.org/147202907

IDR: 147202907 | УДК: 159.972

Текст научной статьи Причинный анализ суицидальной активности

Интерпретация мотивов суицида

Интерпретация мотивов суицида зависит от концепции (школы, направления), на которую опирается консультант. Например, суицидальные мысли у человека, потерявшего родителя, могут быть по-разному интерпретированы представителями разных школ. Психоаналитик увидит в суицидальной активности проявление чувства вины и бессознательное желание смерти. Проведя несколько сеансов, психоаналитик наверняка найдет в далеком прошлом человека обстоятельства, которые объяснят его аутоагрессивное поведение. Бихевиорист воспримет суицид как реакцию на лишение человека стимулов, подкреплявших развитие его коммуникативных, житейских и других навыков, необходимых для нормальной жизнедеятельности. Экзистенциалист увидит в основе суицидальной активности потерю человеком смысла своего существования или неосознанную тревогу перед экзистенциальным выбором, страх ответственной и самостоятельной жизни.

Всем этим «классическим» интерпретациям суицида противопоставлен феноменологический подход, который концентрирует внимание на видении ситуации, которое дает сам человек. Феноменолога интересует, как человек описывает свое состояние, свой внутренний мир. Главная цель феноменолога — понимание человека (а не объяснение его проблемы). Главная задача феноменолога — помочь человеку описать его видение кризисной ситуации, подобрать нужные слова для выражения его переживаний, его отношения к событиям. Приме- нительно к теме суицида это означает, что феноменолог рассматривает кризисную ситуацию в максимально возможной широте личностных измерений, не отвергая того, что не вписывается в собственную жизненную концепцию феноменолога, и не привнося того, чего нет в переживаниях клиента. Такой многомерный подход позволяет увидеть не только внешнюю, видимую всем сторону суицида, но и его сугубо личностные глубины, которые, как правило, скрыты от окружающих, хотя имеют гораздо большее значение в суицидальной мотивации.

Суицидогенные ситуации

Суицидогенная ситуация — кризисная ситуация или проблема, которая возникла в значимой сфере жизнедеятельности человека и, преградив путь для удовлетворения важных потребностей, явилась провоцирующим фактором для принятия решения уйти из жизни.

Ясно, что не всякая кризисная ситуация является суицидогенной. Для того чтобы стать таковой, она должна обладать некоторыми свойствами, а именно: ощущаться как безвыходная, необратимая и непереносимая. В суицидогенной ситуации человек утрачивает позитивные перспективы, ориентиры и цели, которые он считал для себя личностно значимыми и к которым он стремился. Прогнозы на будущее кажутся мрачными и безнадежными, а поставленные цели — недостижимыми. А потому такая ситуация провоцирует человека на самоубийство.

Существуют следующие сферы, в которых может произойти суицидогенная ситуация,

фрустрирующая значимые для человека по- цидогенной ситуации зависит от возраста чело-требности (табл. 1). века (табл. 2).

Понятно, что значимость той или иной суи-

Таблица 1. Суицидогенные ситуации

|

Сфера |

Суицидогенные ситуации |

|

Межличностная |

Потеря близкого человека, ссора, неразделенная любовь, сексуальные проблемы, обвинение, оскорбление, одиночество |

|

Семейная |

Смерть супругов или родственников, семейные конфликты, измена, развод, семейное насилие |

|

Здоровья |

Неизлечимое прогрессирующее заболевание (рак, рассеянный склероз, СПИД, психическое заболевание и др.), сильная и неустранимая физическая боль, инвалидность, врожденная патология, дефекты внешности |

|

Профессиональная |

Потеря работы, понижение в должности, конфликты, неуспехи в работе; сюда также можно отнести проблемы в учебе, конфликты с преподавателями |

|

Экономическая |

Материально-бытовые трудности, лишение материальных ресурсов, банкротство, экономический кризис, катастрофы и стихийные бедствия |

|

Социальная |

Резкое изменение социального статуса, боязнь наказания или позора, социальная изоляция, тюремное заключение |

|

Духовноэкзистенциальная |

Разочарование в жизни, утраченная вера, духовный кризис, «постсоветский синдром» |

Таблица 2. Суицидогенные ситуации, наиболее значимые в различных возрастных группах

|

Возраст |

Суицидогенные ситуации |

|

Детский |

Ссора с родителями, развод родителей, смерть родителя |

|

Подростковый |

Неприятие сверстниками, безответная любовь, нежелательная беременность |

|

Юношеский |

Межличностные проблемы, личностная несостоятельность, кризис идентичности |

|

Зрелый |

Профессиональная несостоятельность, семейные проблемы |

|

Пожилой и старческий |

Утрата смысла жизни, одиночество, потеря здоровья, беспомощность |

Фоновые факторы

«Явные», «внешние» причины (суицидогенные ситуации) могут быть одинаковы у многих людей, но при этом только небольшая часть из них предпринимает попытки убить себя. Это означает, что люди по-разному реагируют на такие кризисные ситуации. В любой даже весьма ограничивающей выбор человека суицидогенной ситуации можно двигаться в разные стороны. У человека всегда есть возможность выбирать среди достаточно широкого спектра вариантов, однако часть людей выбирают самоубийство. Это означает, что существуют еще другие, менее заметные, «фоновые» факторы, которые могут отягощать суицидогенную ситуацию или, напротив, помогать справиться с ней. Здесь мы рассмотрим именно отрицательные фоновые факторы, другие же — ресурсные фоновые факторы — будут рассмотрены ниже при описании антисуицидного барьера.

Фоновые факторы — это индивидуальные факторы и внешние условия, которые, являясь фоном для разворачивания кризисной (суицидогенной) ситуации, препятствуют выбору других вариантов разрешения данной ситуации или вовсе исключают их, оставляя человеку именно самоубийство.

Эти фоновые факторы могут быть не осознаваемы (по крайней мере, не бросаются в глаза), возможно, человек не хочет с ними встречаться или говорить о них. Тем не менее данные факторы естественным и часто незаметным образом определяют русло, по которому протекает реакция на суицидогенную ситуацию.

Можно выделить следующие две основные группы фоновых факторов, ограничивающих выбор поведения человека (табл. 3):

К фоновым можно отнести и такие случайные факторы , как алкогольное или наркотическое опьянение, измененное состояние сознания, необычная обстановка.

Таким образом, несмотря на достаточно широкий спектр вариантов поведения в суицидогенной ситуации, люди в зависимости от имеющихся «фоновых» факторов — внутренних или внешних — выбирают наиболее приемлемый для себя путь.

Таблица 3. Фоновые факторы суицида

|

Факторы личности — внутренние факторы, связанные с индивидуальностью человека |

|

|

Факторы среды — внешние условия и обстоятельства, связанные с микро- и макросоциальным окружением человека |

|

Характеристика «проигрышной» позиции личности

Для одних людей самоопределение в кризисной ситуации выступает как произвольная активность (свободный выбор позиции), для других людей процесс самоопределения предельно свернут, эти люди сразу же занимают позицию, которая направляет его дальнейшие действия. Так, сложившаяся смысловая оценка ситуации как «безысходной» резко ограничивает внутреннее «поле зрения» и блокирует поисковую активность. Е.Г. Банщикова выделяет шесть признаков, характеризующих «проигрышную» позицию личности, которая, в свою очередь, является основой для суицидальной активности [1].

-

• Фиксированность позиции . Субъект не в состоянии изменить образ ситуации, свободно манипулировать его элементами в пространственно-временных координатах.

-

• Вовлеченность в ситуацию . Помещение себя в точку приложения угрожающих сил; взгляд на ситуацию «изнутри», неспособность отстраниться от конфликтной ситуации, дистаницироваться от нее.

-

• Сужение сферы позиции личности по сравнению со сферой конфликтной ситуации. Сужение смысловой сферы личности происходит за счет ограничения представлений о собственных ресурсах и за счет нарастающей изоляции от окружающих.

-

• Изолированность и замкнутость позиции В структуре осознания конфликтных отношений вместо адаптивной позиции «мы– они» имеется гораздо более уязвимая конфронтация «Я–они», свидетельствующая об отчуждении личности, утрате связи с референтными группами, нарушениях иденти-фикции.

-

• Пассивность позиции . Субъект не может представить свое активное противостояние конфликтной ситуации (нападение, защита, уход и т.п.). Подобная пассивность позиции обесценивает любые известные субъекту варианты решений. В пассивных позициях знания и опыт не только не актуализируются, но и отвергаются.

-

• Неразвитость во временной перспективе Отсутствие образа будущего. Будущее представляется только как продолжение или усугубление наличной ситуации.

Мотивы самоубийства

Суицидальное поведение — это не только реакция данной личности на те или иные ситуации и обстоятельства, но и личный выбор. Очень важно увидеть в акте самоубийства не только реактивно-каузальный, но и телеологический аспект, т.е. суицидальные мотивы. Человек, совершающий самоубийство, не столько «заложник» обстоятельств, сколько индивид, ставящий перед собой цель, способом достиже- ния которой является самоубийство. Таким образом, у самоубийства есть не только причины («из-за чего»), но и цели («для чего»). В. Франкл писал в книге «Человек в поисках смысла»: «Даже самоубийца верит в смысл — если не жизни, то смерти» [6, с. 236].

Мотивы суицида — это цели, которые преследует человек, совершая самоубийство, это цели, которые рационально оправдывают самоубийство, придавая ему смысл.

Каузальные аспекты (суицидогенные события и фоновые факторы) ограничивают человека, детерминируют (определяют) его действия. Напротив, телеологические аспекты (мотивы) размыкают кризисную ситуацию. Самоубийство ощущается как выход из замкнутого и невыносимого пространства. Н. Бердяев в своей работе о самоубийстве писал: «Человек хочет лишить себя жизни, но он хочет лишить себя жизни именно потому, что он не может выйти из себя, что он погружен в себя. Выйти из себя он может только через убийство себя. Жизнь же, закупоренная в себе, замкнутая в самости, есть невыносимая мука» [2, с. 93].

Суицидогенные события — это мощные удары по жизненным ценностям личности, однако само суицидальное решение представляется не столько «реакцией» на эти события, сколько ответом на них — актом морального выбора. Когда человек выбирает самоубийство, он видит в этом поступке не просто действие, детерминированное обстоятельствами, не просто «самоубийство», но и определенный поступок, несущий положительный или отрицательный нравственный смысл и пробуждающий определенное отношение людей, их оценки и мнения.

Личностный смысл самоубийства

В связи с телеологическим аспектом самоубийства следует рассмотреть классификацию мотивов суицидальной активности, которая основана на категории личностного смысла суицида . В.А. Тихоненко выделяет следующие типы мотивов [4]:

-

1. Протест . «Протестные» формы суицидального поведения возникают в ситуации конфликта, когда его объектное звено враждебно или агрессивно по отношению к субъекту, а смысл суицида заключается в отрицательном воздействии на объектное звено. Месть — это

-

2. Призыв . Смысл суицидального поведения типа «призыва» состоит в активации помощи извне с целью изменения ситуации. При этом позиция личности менее активна.

-

3. Избежание . При суицидах «избежания» (наказания или страдания) cуть конфликта — в угрозе личностному или биологическому существованию, которой противостоит высокая самоценность. Смысл суицида заключается в избежании непереносимости наличной угрозы путем самоустранения.

-

4. Самонаказание . «Самонаказание» можно определить как «протест во внутреннем плане личности»; конфликт по преимуществу внутренний при своеобразном расщеплении Я, ин-териоризации и сосуществовании двух ролей: Я-судьи и Я-подсудимого. Причем смысл суицидов самонаказания имеет несколько разные оттенки в случаях «уничтожения в себе врага» («от судьи», «сверху») и «искупления вины» («от подсудимого», «снизу»).

-

5. Отказ . Если в предыдущих четырех типах цель суицида и мотив деятельности не совпадали, что давало основания квалифицировать суицидальное поведение как действие, то при суицидах «отказа» обнаружить заметное расхождение цели и мотива не удается. Иначе говоря, мотивом является отказ от существования, а целью — лишение себя жизни.

конкретная форма протеста, нанесение конкретного ущерба враждебному окружению. Данные формы поведения предполагают наличие высокой самооценки и самоценности, активную или агрессивную позицию личности с функционированием механизма трансформации гетероагрессии в аутоагрессию.

Функции самоубийства

Итак, суицид можно рассматривать как действие, выполняющее определенные функции. Это не абсолютно бессмысленный и бесполезный поступок, в нем есть вполне конкретный личностный смысл (функция), иначе это действие не совершалось бы. Понятие мотива (функции, смысла) суицида обращает внимание исследователя на эту цель, которая, будучи вполне рациональной и обоснованной, выводит феномен самоубийства из непонятной иррациональной сферы — полумистической или патологической. Ниже представлены основные функции (мотивы, цели, смыслы) суицида (табл. 4). Они находят свое воплощение как в аффективном суицидальном акте, так и в рационально оправданном завершении жизни.

Инструментальные и экзистенциальные мотивы

Когда мы говорим о функциях самоубийства, то мы подразумеваем, что самоубийство выступает в качестве инструмента (средства) для достижения какой-либо цели. Однако кроме инструментальных мотивов можно также говорить об экзистенциальных мотивах суицида, в которых желание лишить себя жизни описыва- ется не как средство достижения какой-либо цели, а как непосредственная цель. В первом случае предполагается, что человек с помощью лишения себя жизни хочет добиться каких-то результатов («Если я умру, то тогда...»): он хочет заставить задуматься кого-то, он хочет отомстить кому-то, он приносит себя в жертву или спасает кого-то, он учит своим примером других; во втором случае человек не хочет жить, не хочет существовать в этом мире, поскольку он не видит в нем никакого смысла («Не хочу больше жить»).

Таблица 4. Функции суицида

|

Функция прекращения — избавление себя от невыносимых физических ощущений, эмоциональных переживаний, моральных страданий |

Самонаказание, чувство вины, чувство стыда, невозможность переживания утраты, ощущение отвергнутости, чувство бесполезности, низкая самооценка, потеря смысла жизни, неизлечимая болезнь, физические страдания, освобождение окружающих (мира) от своего присутствия |

|

Функция воздействия — воздействие на конкретных окружающих, на общество, на мир в целом |

Протест против действий других людей; нанесение морального ущерба окружению, месть; желание обратить внимание на свою проблему; призыв окружающих к каким-либо действиям, к переменам в окружающем мире; самоубийство как жертва, необходимая для каких-то изменений; самоубийство как знак, предназначенный для оставшихся жить |

|

Функция отождествления — обретение идентичности благодаря отождествлению с человеком или персонажем |

Подражание другому человеку, кумиру, литературному герою; массовое самоубийство; отождествление себя с религиозным объектом, мифологическим персонажем; «альтруистическое самоубийство»; соединение с образом ушедшего |

Как правило, в каждом конкретном случае одновременно присутствуют как инструментальные, так и экзистенциальные мотивы. Одни из них осознаются клиентом и заявляются как «причины», другие же не упоминаются, так как не осознаются или просто скрываются. Если, например, человек заявляет, что он хочет своими действиями доказать что-либо, не исключено, что в процессе беседы он выразит ощущение малоценности, бессмысленности своей жизни вообще. Другой человек может заявить, что ему не интересно жить и ничего в этой жизни ему не нужно, тем не менее в разговоре он скорее всего упомянет житейские обстоятельства, которые скорее непосредственно предшествовали его кризисному состоянию; он также может выразить надежду на то, что своими действиями изменит отношение к нему конкретных людей из его окружения.

Другими словами, при внимательном ана- лизе мотивов всегда можно обнаружить что-то вроде «суицидального круга», в котором одни мотивы оправдывают другие.

Антисуицидный барьер

Суицидальным тенденциям, направляющим человека к саморазрушению, существуют противоположные тенденции, которые составляют своеобразный «антисуицидный барьер» [3].

Антисуицидный барьер — это совокупность ресурсных факторов, помогающих человеку справиться с суицидогенной ситуацией; это личностные особенности человека, его возможности и социальные связи, это принимаемые им традиции и ценности, в том числе религиозные, а также другие ресурсы и обстоятельства, которые препятствуют выбору суицида как способа разрешения суицидогенной ситуации.

По аналогии с разделением негативных фо- новых факторов на «факторы личности» и «факторы среды» ресурсные факторы, составляющие антисуицидный барьер, можно разделить на те же группы, т.е. на внутренние («ресурсы личности») и внешние («ресурсы среды»). К примеру, наличие людей, способных оказать психологическую поддержку, является внешним фактором, а желание жить — внутренним.

Вот некоторые распространенные внутренние антисуицидные факторы: страх смерти, боли и возможных страданий; боязнь неизвестности; «инстинкт самосохранения»; физическое и эстетическое неприятие акта самоубийства и его последствий; чувство долга перед семьей и окружающими; нежелание вызывать отрицательные переживания у близких; ответственность за начатое дело, наличие нереализованных планов; ощущение бесполезности акта суицида; желание победить — во что бы то ни стало, назло всем врагам и бедам; религиозные запреты и представления о греховности самоубийства; отрицательное отношение к самоубийству в обществе создают боязнь осуждения, страх оценки суицида как позорного поступка, как проявления слабости или психической ненормальности и т.д. Наконец, едва ли не главным внутренним антисуицидным барьером выступают естественный интерес и любовь к жизни как таковой.

Другими словами, все те факторы, которые препятствуют суицидальным тенденциям у обычных людей, играют ту же роль и у людей, находящихся в кризисном состоянии. Только в последнем случае внутреннее противоречие между нежеланием жить и антисуицидным барьером неизмеримо острее, а потому многие антисуицидные факторы могут не выдерживать этого противоречия и разрушаться (подвергаться сомнению и обесцениваться). В то же время можно предположить, что антисуицидный барьер остается у человека даже при попытках самоубийства, создавая характерное состояние двойственности («за и против»), о котором пишет Э. Шнейдман [5].

Комплексный анализ

Таким образом, для того чтобы более глубоко понять причины, побуждающие человека к суицидальной активности, необходимо разделить их на четыре группы:

-

1. Суицидогенные ситуации — события, которые предшествовали суицидальной активности и стали ее пусковым, провоцирующим фактором.

-

2. Факторы личности — «внутренние» фоновые факторы, индивидуальные особенности человека, его личная реакция на события, которая предрасполагает выбирать суицидальное поведение как решение возникших проблем.

-

3. Факторы среды — «внешние» фоновые факторы, факторы окружения, внешние условия и обстоятельства, которые отягощают суицидогенную ситуацию, ограничивая человека в принятии альтернативных решений.

-

4. Мотивы суицида — то, для чего совершается суицид, его цели, функции, смысл.

Всем этим факторам противостоит анти-суицидный барьер (см. рисунок).

Антисуицидный барьер

СУИЦИД

Рис. Причинный анализ суицида

В этом случае самоубийство представляется одним из вариантов выхода из суицидогенной ситуации, который выбирается в том случае, (1) когда существуют внутренние и внешние препятствия для реализации других вариантов, (2) когда смерть начинает выполнять значимую для человека функцию, т.е. появляются специфические мотивы, побуждающие человека к самоубийству, (3) когда существующий у человека антисуицидный барьер не достаточен для воспрепятствования суицидальной активности. 3.

Список литературы Причинный анализ суицидальной активности

- Банщикова Е.Г. Философские и методологические основы психопатологического анализа суицида/Русский Медицинский Сервер; 24.01.2002. URL: http://www.rusmedserv.com/psychsex/su.shtml (дата обращения: 27.02.2013).

- Бердяев Н. О самоубийстве (психологический этюд)//Суицидология: Прошлое и настоящее: Проблема самоубийства в трудах философов, социологов, психотерапевтов и в художественных текстах. М.: Когито-Центр, 2001. С. 89-113.

- Нуллер Ю.Л., Михаленко И.Н. Аффективные психозы. Л.: Медицина, 1988. 264 с.

- Тихоненко В.А. Жизненный смысл выбора смерти//Человек. 1992. № 6. С. 19-29.

- Шнейдман Э. Душа самоубийцы. М.: Смысл, 2001. 315 с.

- Frankl V.Е. Der Mensch vor der Frage nachdem Sinn. Munchen: Piper, 1979. 311 s.