Причинный комплекс преступлений экстремистской направленности в молодежной среде

Автор: Немцова Н.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Юридические науки

Статья в выпуске: 5-4 (44), 2020 года.

Бесплатный доступ

Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее время приобрело большой размах и имеет опасные последствия для будущего страны, поскольку подрастающее поколение - это ресурс национальной безопасности, гарант последовательного развития общества и социальных инноваций. В статье обращается внимание на характерные черты молодежного экстремизма, а также выявлены и обобщены причины зарождения и распространения экстремизма среди молодежи.

Экстремизм, молодежный экстремизм, причины экстремизма, противодействие экстремизму, экстремизм в молодежной среде

Короткий адрес: https://sciup.org/170187744

IDR: 170187744 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10613

Текст научной статьи Причинный комплекс преступлений экстремистской направленности в молодежной среде

Резкий всплеск причин экстремистских проявлений, который основан на социальных конфликтах, приводящих к радикальной конфронтации, как в России, так и во всем мире, предусматривает необходимость исследования экстремизма как причинного комплекса [1].

В этом случае, с нашей точки зрения, можно подчеркнуть ряд причин, отра- жающих в целом специфику современного экстремизма.

Мы допускаем, что одной из них является радикальное социальное и имущественное неравенство лиц, проживающих на территории России, что, в свою очередь, обуславливает возникновение конфликтов, основа которых строится на социальноэкономических факторах, отображенных на рисунке 1.

Рис. 1. Социально-экономические факторы как составляющие современного экстремизма

Заостряя внимание на перечисленных причинах, необходимо также сказать, что существование, прежде всего, экономического неравенства обуславливает утрату патриотических чувств и обязательность правомерного поведения, что, равным образом, указывает на объем конфликтов, в которых источником выступают националистические идеи и ценности.

Для противодействия экстремизму необходима согласованность действий всех государственных органов и органов местного самоуправления, их взаимодействие с институтами гражданского общества, а также формирование сплочённого мнения по вопросам профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Описанная проблема особо актуальна на первый взгляд, в связи с угрозой усиления экстремизма среди молодежи и недостаточностью предпринимаемых органами внутренних дел мер по его профилактике и в то же время, отсутствием отрегулированного механизма взаимодействия между субъектами, роль которых заключается в противодействии экстремизму среди молодежи, и отсутствием необходимого научно-методического обеспечения психолого-педагогических и социальнокультурных условий совершенствования деятельности органов внутренних дел, связанного с этим направлением их деятельности [2].

Молодежь как особая социальнодемографическая группа наиболее подвержена негативному влиянию социальных рисков, возникающих в периоды социальных трансформаций. По этой причине особо значимым становится поиск новых технологий социальнопедагогического сопровождения, способствующих формированию ценностных ориентаций молодежи и препятствованию распространения идеологии экстремизма.

По официальным данным, на учетах в органах внутренних дел Российской Федерации состоит свыше 450 молодежных группировок экстремистской направленности общей численностью около 20 тысяч человек [3].

Исследование свойств и форм проявления социального риска молодежного экстремизма в ходе социальнопедагогического сопровождения предоставляет возможность раскрыть способы его снижения и преодоления во взаимосвязи с характером современных социальных процессов.

Экстремизм часто выступает элементом психологических технологий модификации социального поведения и контроля жизнедеятельности отдельных территорий посредством давления на личность [4].

Первоочередными заложниками и основным видом этого давления выступает молодежная среда как самая активная часть общества, не обладающая жизненным опытом и знанием основ мировоззренческой безопасности.

Следует выделить такие черты экстремистского сознания свойственные молодежи как:

-

- разграничение мира на две группы: «мы» и «они»;

-

- вкладывание отрицательных черт отдельных лиц всей социальной, религиозной или национальной группе.

Важно подчеркнуть, что возрастной диапазон экстремистски настроенных детско-подростковых и молодежных группировок колеблется от 12-13 до 30 лет, вместе с тем наибольшую криминальную активность проявляют подростки и юноши в возрасте от 15 до 18 лет, что подтверждает социальную опасность экстремизма в молодежной среде не только как социального явления, но и как феномена социального риска.

Отличительными чертами, позволяющими называть определенные события, происходящие в жизни человека, социальным риском, являются:

-

- связь экономической системы и общественной организации труда;

-

- такие имущественные последствия как отсутствие дохода от трудовой деятельности или внутрисемейного содержания, равно как дополнительные расходы на нетрудоспособных членов семьи;

-

- интерес государства и общества направленный на смягчение и преодоление последствий наступления указанных событий.

Особенность молодежи как субъекта социальных рисков кроется в ее основной деятельности, направленной на получение образования и формулировки траектории индивидуального роста. Мы можем выделить следующие риски:

-

- риски безработицы, связанные с изменениями современных требований на рынке труда;

-

- риски семьи, связанные с жизненной позицией молодого поколения: выбор между рождением детей и карьерным ростом;

-

- риски здоровья, вызванные неправильным образом жизни, употреблением алкоголя и наркотических веществ, влиянием неблагоприятной экологической обстановки;

-

- риски в политической и экономической сферах жизнедеятельности молодежи, которые обусловлены, чаще всего, низкой политической активностью и слабой включенностью в экономическое пространство.

Как видим, сегодня распространение идеологии экстремизма в молодежной среде становится наиболее актуальным социальным риском современного общества.

За последнее время основной массой и самыми многочисленными участниками при проведении акций протеста, шествий, собраний, демонстраций, в том числе и незаконно проводимых все больше становится молодежь.

На территории страны участились случаи продвижения через молодежную среду незаконных печатных публикаций, в том числе и зарубежные материалы, с содержащимися в них призывами к экстремистской деятельности, национализму, ксенофобии, нетерпимости к другим, расовой дискриминации, противоправным действиям.

Современная массовая культура без соответствующего контроля формирует у подрастающего поколения стереотипы восприятия, связанные с проявлением ксенофобии, мигрантофобии, этнофобии как привычной нормы, что, в свою очередь, приводит к использованию со стороны молодежи негативных образцов агрессивного поведения в отношении других наций, этносов и мигрантов [5].

Таким образом, к отличительным чертам современного молодежного экстремизма следует отнести:

-

– возрастающую организованность и сплоченность группировок;

-

– налаживание в группировках идеологических, аналитических и боевых структур, а также повышение мер конспирации;

– применение для распространения своей идеологии и согласовывании действий новейших информационных и коммуникационных технологий.

Важно подчеркнуть, что экстремистское поведение не появляется одномоментно. Его развитие осуществляется в молодежной аудитории поэтапно. Далее перечислим ключевые этапы:

-

1. Причинный этап формирования среды.

-

2. Организационный этап, предполагающий формальное и неформальное членство в организациях и движениях экстремистского толка.

-

3. Поведенческий этап, на котором проявляются конкретные действия и поступки. Объединенные общей экстремистской идеей молодые люди со сходным ощущением обделенности объединяются.

По всей вероятности, антиобщественное, агрессивное, разрушительное поведение порождается, в большинстве случаев, ощущением собственной ущербности, об-деленности в чем-либо, имеющей соци- альные основания. Причины возникновения ощущения социальной обделенности могут иметь идеологическую, экономическую, психологическую природу.

Не подлежит сомнению и тот факт, что предпринимаемые меры должны быть комплексными, и включать как специальные технологии, используемые органами внутренних дел для выявления, пресечения и раскрытия противоправных экстремистских деяний молодежи, так и использование технологий, реализуемых в гражданской среде, направленные на предупреждение экстремизма в молодежной среде и организацию профилактической деятельности, позволяющей минимизировать его проявления и последствия [6].

В перечень основных причин роста экстремистского поведения молодежи также следует включить следующие: недостаточную социальную зрелость, социальное неравенство, желание самоутвердиться, недостаточный профессиональный и жизненный опыт, невысокий – неопределенный, маргинальный – социальный статус [7].

Необходимо особо выделить факт создания множества экстремистских организаций и движений в последнее время и широкое вовлечение в них молодежи, в первую очередь, вызванный снижением идеологической составляющей в воспитательном процессе, что приводит к утрате частью молодежи моральных и нравственных ориентиров, потере духовности и патриотизма.

Как следствие, такая молодежь, которая не только не способна критически подходить к содержанию публикаций в СМИ, анализировать материалы, размещаемые в сети Интернет ввиду недостаточного жизненного опыта, корректировать и определять свои действия в соответствии с зако- ном, оказалась наиболее подверженной такому влиянию, как экстремизм.

Нельзя забывать, что борьба с экстремизмом подразумевает в первую очередь работу с молодежью как с наиболее уязвимой группой. Для эффективной реализации такой деятельности для начала необходимо ознакомиться с истоками возникновения подобных идей.

В частности, к факторам молодежного экстремизма необходимо отнести следующие:

-

– влияние родителей, обладающих радикальными взглядами;

– влияние сверстников, показывающих себя приверженцами экстремистских взглядов;

– влияние находящихся в окружении подростка авторитетных лиц – преподавателей, руководителей спортивных секций, лидеров молодежных организаций;

– стресс, в результате которого возникла дезинтеграция в обществе;

– личные представления и моральные установки;

– психологические черты личности – враждебность, конфликтность, импульсивность, эгоцентричность.

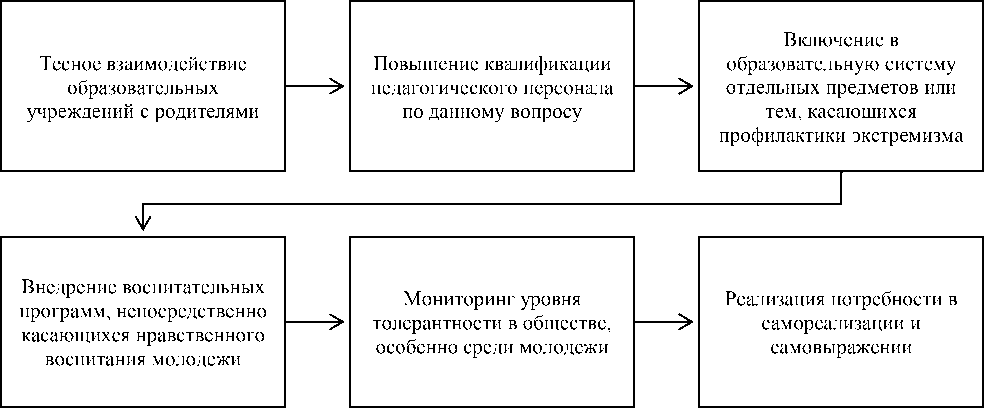

Таким образом, мы предлагаем провести следующую работу по профилактике экстремизма среди молодежи, которую мы отразили на рисунке 2.

Рис. 2. Направления профилактики экстремизма среди молодежи

Таким образом, можно сделать вывод, что экстремизм, как угроза национальной безопасности, обязывает проводить профилактическую работу не только с взрослым населением, но в равной мере с детьми и молодежью. Ведь именно возраст с 14 до 18 лет является наиболее оптималь- ным для впитывания радикальных экстремистских идей. Принимая во внимание то, что непосредственно подростковая преступность формирует определенный тип личности, который будет в дальнейшем доминировать и развиваться, это действительно вызывает особую обеспокоенность.

Список литературы Причинный комплекс преступлений экстремистской направленности в молодежной среде

- Ахметова Л.С., Веревкин А.В., Лифанова Т.Ю. Терроризм и экстремизм: история, теория и практика вопроса // Международный журнал экспериментального образования. - 2011. - № 2. - С. 94.

- Бороздин А.Н. Экстремизм и терроризм как социально-политические феномены: история и современность // Противодействие экстремизму и терроризму: философские, социологические и политологические аспекты. Материалы II Всероссийской научно-практической конференции. Краснодарский университет МВД России. - 2015. - С. 87.

- Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации - Современное состояние молодежного экстремизма в Российской Федерации - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://есву.мвд.рф/document/3524556 (дата обращения: 24.03.2020).

- Мордовин П.С. Виктимологическая характеристика личности вовлекаемых представителей молодежи в экстремистские и террористические организации // Научные труды 2017. Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права: современное состояние и перспективы развития. Сборник научных трудов кафедры уголовно-правовых дисциплин Юридического института МГПУ. Москва. - 2017. - С. 60-69.

- Балацкий Д.Ю. Меры предупреждения молодежного экстремизма // Власть и управление на Востоке России. - 2017. - № 4 (81). - С. 164.

- Белый О.И. Психолого-политическая стабильность молодежи - гарант защиты от экстремизма // Теория и практика общественного развития. -2012. - № 3. - С. 79.

- Ахъядов Э.С-М., Салгириева Ж.А. Об общих характеристиках молодежного экстремизма // Закон и право. - 2020. - №2. - С. 88.