Приемы анализа каменных наконечников стрел

Автор: Нохрина Т.И., Мыльникова Л.Н., Чемякина М.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Вопросы методики и организации исследований

Статья в выпуске: XII-2, 2006 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521286

IDR: 14521286

Текст статьи Приемы анализа каменных наконечников стрел

При анализе совокупности находок любым исследователем проводится первичная группировка материала чаще всего посредством классификации. В круг задач классификации входит разработка средств описания и терминологии. Этому направлению посвящено всего несколько специальных работ или разделов в монографиях [Гурина, 1978; Медведев, 1975, 1981; Молодин, Глушков, 1989]. Несмотря на индивидуальные особенности, присущие отдельным экземплярам (например, особенность поделочного материала, разница в навыках при изготовлении предметов и т.д.) среди наконечников стрел можно выделить устойчивые типы, позволяющие использовать подобные артефакты в качестве хронологического и культурного показателя. Каждый каменный наконечник стрелы уникален, поскольку даже у одного мастера он требует индивидуального изготовления. Однако существует определённая стандартизация, которая позволяет при описании массива предметов использовать отношения некоторых параметров формы изделия. Работа в этом направлении позволила В.И. Молодину и И.Г. Глушкову [1989], используя количественные оценки, получить интересные результаты. Нельзя сказать, что исследователи не уделяют достаточного внимания приемам описания и классификации наконечников стрел [Таймагамбетов, Искаков, Нохри-на, 2000], однако единой кодовой системы информации и конвенциального её утверждения нет.

В настоящей публикации предлагаются приемы описания каменных наконечников стрел, выработанные с учетом изысканий в этой области и апробированные на материалах различных временных отрезков.

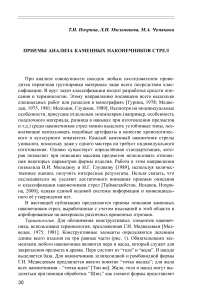

Терминология . Для обозначения конструктивных элементов наконечника, использована терминология, предложенная Г.И. Медведевым [Медведев, 1975; 1981]. Конструктивные элементы определяются делением длины всего изделия на три равные части (рис. 1). Обязательными элементами любого наконечника являются перо и насад, который служит для закрепления предмета в древке. Перо состоит из “тела” и “жала”. В насаде выделяется база. Для наконечников эллипсоидной и ромбовидной формы Г.И. Медведевым предлагается ввести понятие “точка насада”; для жала всех наконечников – “точка жала” [Там же]. Жало, тело и насад могут выделяться при помощи обработки. “Шип,” как элемент формы представляет 30

Рис. 1. Конструктивные элементы наконечников стрел (по: [Медведев, 1975, рис. 4; 1981, рис. 4]) 1 – перо , 2 – насад , 3 – тело , 4 – жало , 5 – края , 6 – база , 7 – точка насада , 8 – точка жала , 9 – шип , 10 – плечико , 11 – ребро .

собой сочетание “края насада” и “линии базы насада” (рис. 1, 9 ) или угловое сочетание “плечиков” с “краем тела” у черешковых наконечников (рис. 1, 10 ). “Шип” может быть прямой, вислый, вислый асимметричный, вислый односторонний и т.д.

Под термином “листовидный” понимается форма пера с выпуклыми краями, под термином “треугольный” – форма пера с прямыми краями. Иволистная форма – та же листовидная, но более узкая и длинная.

Принципы описания . В общей части фиксируется легенда (название памятника, шифр, год исследования, раскоп, участок, горизонт, слой, глубина, жилище, межжилищное пространство, пол жилища и т.д., очаг, яма, др. конструкции, наличие иллюстрации), а также общие сведения об арте факте – сырье (желательно петрографическое определение), тип заготовки (пластина, отщеп и др.), сохранность (полная/целый предмет, частичная: перо, насад, черешок и т.д.) наличие желвачной корки, категория каменного инвентаря (изделия, связанные с первичным расщеплением, орудийный набор, изделия без следов работы). У наконечников стрел, изготовленных на пластинах, целесообразно учитывать рако-вистость (слабая, сильная), протяженность ударного бугорка (занимает до 1/3 поверхности, до 2/3 и т.д.), тип талона (гладкий, покрытый коркой, гладкий, образованный одним снятием, двугранный прямой, двугранный срединно-выпуклый асимметричный, двугранный срединно-выпуклый симметричный, фасетированный прямой, фасетированный, линейный, точечный и т.д.) [Inizan, Reduron, Roche, Tixier, 1995; Laplace, 1974], сечение, профиль, форму края (параллельные, конвергентные, дивергентные, неопределимы), форму дистального конца (прямой, конвергентный, дивергентный, неопределим). Описание свойств заготовки-пластины важно в связи характеристикой техники расщепления.

Дальнейшая фиксация признаков касается непосредственно морфологических особенностей наконечников стрел. Все наконечники подразделяются на два класса - черешковые и бесчерешковые. Соответственно, необходимо фиксировать как общие признаки, присущие изделиям этих классов, так и отличительные. У бесчерешковых наконечников учитываются: форма насада (прямой, выпуклый, вогнутый и т.д.), длина насада, радиус (для вогнутых/выпуклых экземпляров), индекс вогнутости/выпук-лости определяется отношением радиуса к длине насада. У черешковых наконечников - наличие шипа/шипов, форма черешка (прямоугольная, овальная, эллипс, трапеция и т.д.).

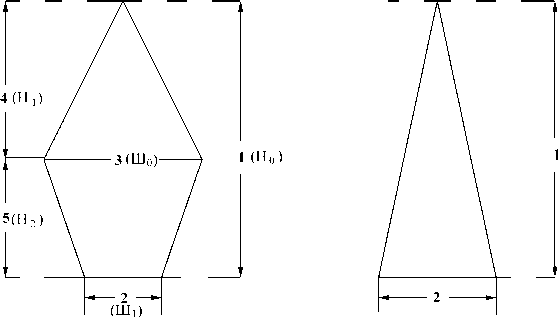

Метрические показатели наконечников включают: общую высоту (Н 0 ), наибольшую ширину пера (Ш0), ширину базы (Ш 1 ), высоту от точки жала до наибольшей ширины пера (Н 1 ), высоту от наибольшего расширения пера до точки насада (Н 2 ) (по: [Молодин, Глушков, 1984]) (рис. 2). Основываясь на данных метрических характеристиках, определяется ряд индексов: показатель пропорции ( К 0 ), определяемый отношением наибольшей ширины пера (Ш0) к общей высоте (Н0); показатель ширины ( К н ), — отношение высоты от точки жала до наибольшей ширины (Н1) пера к общей высоте изделия (Н0); показатель ширины лопасти ( Кш1 ) определяется отношением ширины базы (Ш 1 ) к наибольшей ширине пера (Ш 0 ). Индекс выпуклости пера (отношение длины хорды пера к радиусу выпуклости) служит показателем для разграничения треугольных и листовидных типов наконечников.

При описании приемов, используемых для изготовления наконечников, фиксируются признаки, характеризующие соответствующую техни-

Рис. 2. Метрические характеристики наеконечников стрел (по: [Молодин, Глушков, 1989, с. 16, рис. 2])

1 - общая высота (Н 0 ), 2 - ширина базы (Ш 1 ), 3 - наибольшая ширина пера (Ш0), 4 - высота от точки жала до наибольшей ширины пера (Н 1 ), 5 - высота от наибольшего расширения пера до точки насада (Н2)

ку – ретуширование, резцовый скол, пришлифовка/шлифование [Bordes, 1961; Brezillion, 1968; Inizan, Reduron, Roche, Tixier, 1995; Laplace, 1974; Tixier, 1974]. Описание по заданному алгоритму проводится для каждой из сторон изделия.

Выделение типов основано на форме пера (треугольная, листовидная), на наличии черешка, в меньшей степени форме заготовки. Внутри типа фифференцирующими признаками служат пропорции наконечников, различия в оформлении насада (черешка или базы).

Предложенная структура фиксации признаков, характеризующих каменные наконечники стрел, не претендует на универсальность. Однако авторы надеются, что метод полилога позволит разработать более совершенную модель.