Приемы создания визуального эффекта объема при изготовлении железной торевтики малых форм аскизской культуры конца X - XII века

Автор: Давыдов Р.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла средневековья и нового времени

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования приемов создания визуального эффекта объема, которые применялись при изготовлении железной торевтики малых форм енисейских кыргызов в конце X XII в. Использованы материалы пяти погребальных памятников начала II тыс. н.э., расположенных в южной части Красноярского края: могильников Эйдиктыр-кыр, Мутная-1, Большой Телек, Монашка, одиночного кургана Булыгино. Учтено 260 предметов: ременные наконечники, накладки, бляхи, ременные обоймы, распределители ремней, седельные обкладки и пробои. Техники, используемые при создании изделий, реконструированы в рамках экспериментально-трасологического анализа. Визуальный эффект объема при изготовлении изделия достигается на этапе создания корпуса предмета двумя операциями. Первая формирование профиля заготовки воздействием на обратную сторону. Вторая обработка кромки заготовки. Выявлено 6 способов формирования профиля предметов (два варианта чеканки; без воздействия (плоский профиль); два варианта дифовки (выколотки); ковка по стержню-основе) и 4 варианта формы кромки (вертикальная; сложный профиль; наклонная к лицевой стороне; треугольная). Закономерности степени изгиба обратной поверхности предметов (индекс профиля), формы и угла наклона кромок исследованы методами математической статистики (Mann-Whitney U test, Spearman’s rs). Установлена положительная корреляция между индексом профиля и углом наклона кромки. Выявлена разница между углом наклонной части у кромок второго и третьего вариантов формы. Сделан вывод, что визуальный эффект объема при изготовлении железной торевтики малых форм аскизской культуры концаX-XII в. достигался либо чеканкой или дифовкой (получением реального изогнутого профиля), либо, в большинстве случаев, наклоном кромки изделий. Данные приемы могли дополнять друг друга. Создание эффекта объема являлось частью общей тенденции к сохранению в железной торевтике аскизской культуры визуальной эстетики литой бронзовой торевтики конца I тыс. н.э.

Южная сибирь, аскизская культура, енисейские кыргызы, металлообработка, торевтика, методы статистики

Короткий адрес: https://sciup.org/145146690

IDR: 145146690 | УДК: 903.05 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0568-0574

Текст научной статьи Приемы создания визуального эффекта объема при изготовлении железной торевтики малых форм аскизской культуры конца X - XII века

Одной из характерных черт материальной культуры кочевников Южной Сибири и Центральной Азии конца I тыс. н.э. является использование отлитых из цветных металлов предметов торевтики малых форм – металлических элементов поясной и сбруйной фурнитуры, имеющих неутилитарное оформление [Тишкин, 2010, с. 8]. Начало II тыс. н.э. на территории Южной Сибири ознаменовано быстрым переходом от изделий из цветных металлов к железным с серебряным покрытием деталям пояса и сбруи [Худяков, 2015, с. 57].

Полное замещение бронзовой торевтики малых форм железными предметами произошло в течение X–XI вв. Подобные быстрые изменения технологии привели к возникновению «пережиточных форм» – попыток сохранения визуальной эстетики литых вещей из цветного металла в обработанном кузнечным способом железе [Кызласов, 1983, с. 32]. На территории Тувы и Минусинских котловин в течение конца X – XII в. фиксируются яркие примеры подобных форм – полные имитации бронзовых предметов, чеканные изделия [Давыдов, 2021]. Помимо подобных отдельных ярких примеров, стремление к подражанию литой торевтике выражалось в создании ощущения объемности у основной массы поясной и сбруйной фурнитуры. Эффект объема фиксируется при визуальном осмотре предметов, однако способы его создания в настоящее время не выделены

Цель данной работы – выявление технических приемов, используемых для достижения визуального эффекта объема у железной торевтики малых форм с территории Южной Сибири конца X – XII в.

Материалы и методы

В работе использованы материалы пяти погребальных памятников начала II тыс. н.э., расположенных в южной части Красноярского края. Три памятника локализованы в долине р. Ус (Ермаковский р-н): могильники Эйдиктыр-кыр, Мутная-1, одиночный курган Булыгино. Один могильник находится в Идринском р-не – Большой Телек. Пятый памятник, могильник Монашка, был сооружен в долине р. Кача под Красноярском.

Все пять памятников отнесены к культуре енисейских кыргызов по характерному набору инвентаря и погребальному обряду. Они представляют собой невысокие округлые каменные выкладки с погребениями по обряду кремации на стороне. Кальцинированные останки расположены на уровне древней дневной поверхности или в небольших ямах вместе с инвентарем (предметы вооружения, снаряжение верхового коня, детали пояса и бытовые предметы). Памятники датированы периодом X–XII вв., при этом, наиболее ранние – могильники Эйдиктыр-кыр и Мутная-1, отнесенные к X в. [Митько, 2014; Скобелев, Митько, 2007; Скобелев и др., 2017].

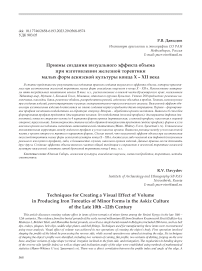

Всего в работе учтено 260 предметов (Эйдиктыр-кыр – 55 экз., Мутная-1 – 19 экз., Булыгино – 57 экз., Большой Телек – 99 экз., Монашка – 30 экз.). Отобраны только изделия, изготовленные из металлического листа и имеющие щитки или широкие плоскости. Их типологический состав: ременные наконечники, накладки, бляхи, ременные обоймы, распределители ремней, седельные обкладки и пробои (рис. 1).

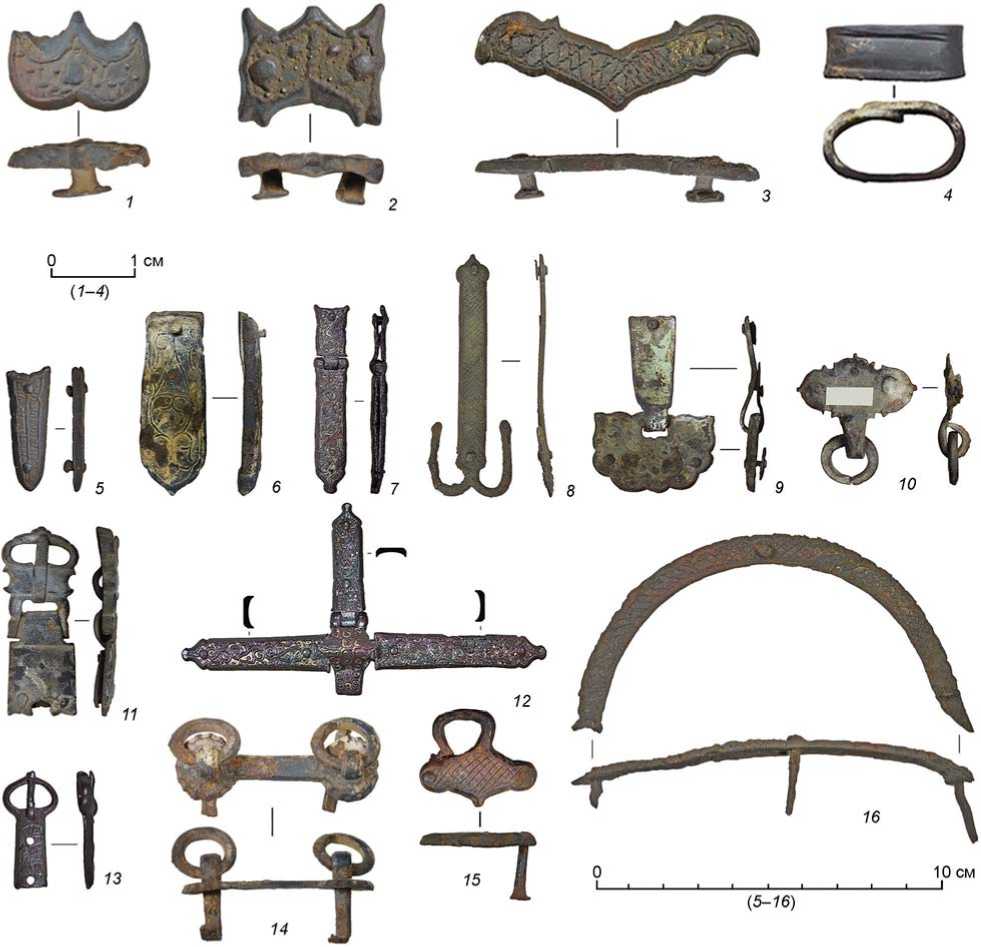

Осмотр предметов показал, что визуальный эффект объемной формы при изготовлении изделия из железного листа достигается на этапе формообразования, включающем две основные операции. Первая – формирование заготовки, которое может сопровождаться воздействием на обратную сторону изделия. Вторая – обработка кромки заготовки. Техники, используемые при создании изделий, реконструированы в рамках экспериментально-трасологического анализа на базе экспериментальной коллекции (рис. 2).

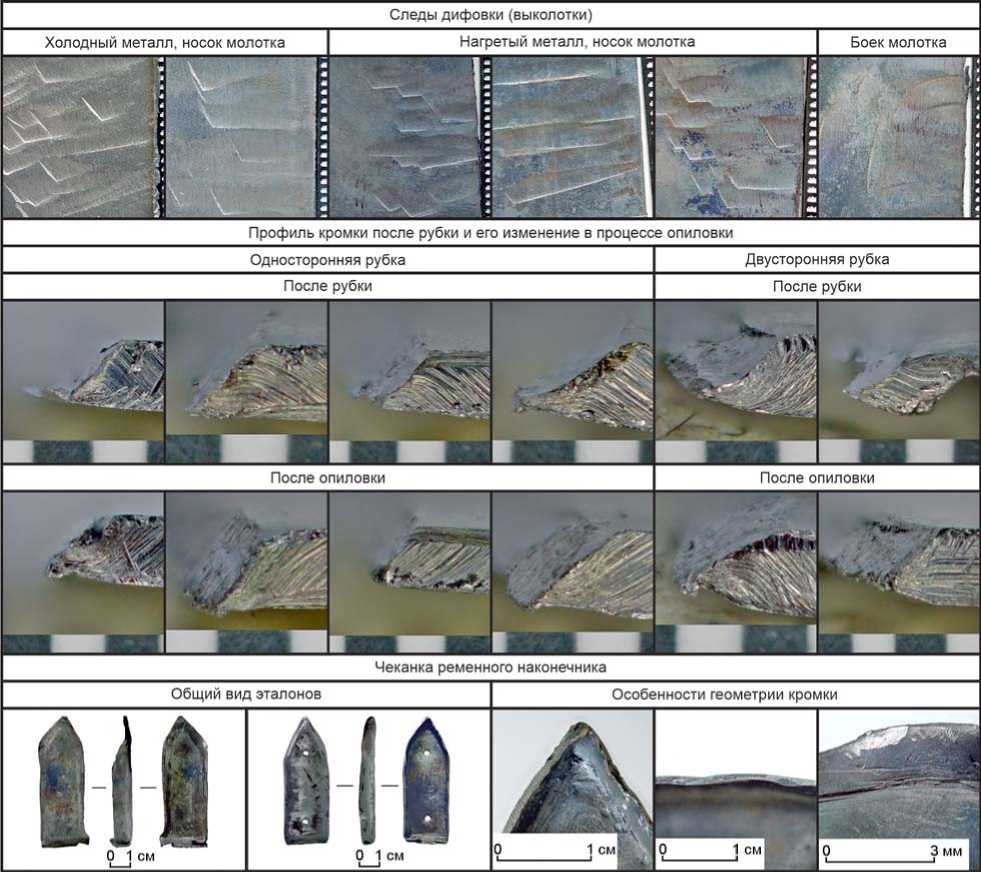

Установлено, что профиль предметов образован шестью разными способами (рис. 3, 1–6 ). В способах 1 и 2 (П-образный профиль с наклонными стенками, 42 экз.) использовалась техника чеканки из тонкого (до 1 мм) листа (рис. 2; рис. 3, 1 , 2 ). В способе 3 (прямой профиль, 156 экз.) воздействие на обратную сторону предметов не производилось (рис. 3, 3). Способы 4 и 5 (пологий П-образный профиль с неровной обратной стороной, 53 экз.) подразумевали использование техники дифовки (выколотки) носком молотка. Варианты различаются интенсивностью ударов (рис. 3, 4 , 5 ). Способ 6 (П-образный профиль с округлыми углами, 9 экз.) базируется на ковке с применением основы стержневидной формы, вокруг которой выгибался лист (рис. 3, 6 ).

Обработка кромки подразумевала удаление следов рубки (заготовка во всех случаях вырубалась зубилом из листа). Также кромке посредством опиловки придавался определенный профиль различными способами (рис. 3, 7 –12 ). Выявлено четыре варианта формы кромки. Вариант 1 – вертикальная кромка, перпендикулярная лицевой стороне (70 экз.; рис. 3, 9 ). Вариант 2 – кромка с вертикальной частью с обратной стороны, сточенная под углом к лицевой стороне (82 экз.; рис. 3, 10 ). Вариант 3 – кромка наклонная к лицевой стороне (90 экз.; рис. 3, 7 , 8, 11 ). Вариант 4 – треугольная

Рис. 1. Основные типы железных предметов торевтики, учтенные в работе.

1–4 – бляхи; 5–7 – ременные наконечники; 8–10 – накладки; 11, 13 – щитковые пряжки; 12 – распределитель ремней; 14–15 – седельные пробои; 16 – седельная обкладка ( 1, 5, 7, 12, 13, 15 – од. кург. Булыгино; 2, 14 – мог. Монашка, погр. 1, 2; 3, 8, 16 – мог. Большой Телек, кург. 1; 4, 6, 9, 10 – мог. Эйдиктыр-кыр, кург. 29, 43; 11 – мог. Мутная-1, кург. 6).

кромка, со скосами и к обратной, и к лицевой стороне (15 экз.; рис. 3, 12 ).

Закономерности степени изгиба обратной поверхности предметов, формы и угла наклона кромок, техник формообразования были исследованы методами математической статистики. Проверка нормальности распределения значений параметров производилась с помощью теста Шапиро-Уилка (Shapiro-Wilk W). Значимость разницы признаков (в условиях ненормального распределения данных) производилась по непарамтерическому U-критерию Манна-Уитни (Mann–Whitney U test). Для проверки взаимосвязи данных применялся тест ранговой корреляции Спир- мена (Spearman’s rs) с проверкой статистической значимости по t-критерию Стьюдента [Кобзарь, 2006, с. 627; Шелонцев, Шелонцева, 2016, с. 16]. Статистический анализ выполнен в специализированном программном обеспечении Past4 (PAleontological STatistics) [Hammer, Harper, Ryan, 2001].

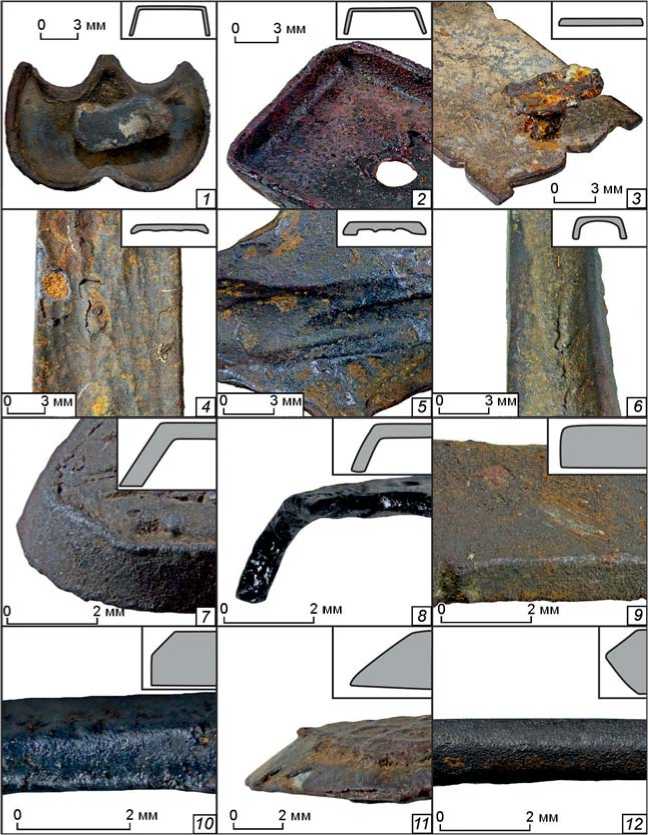

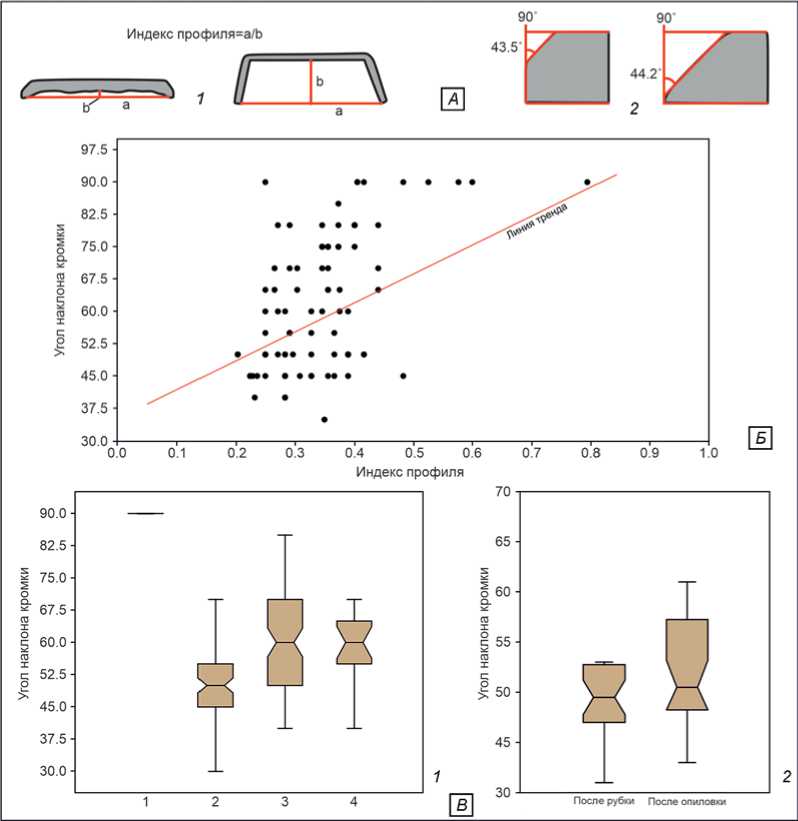

Отобраны следующие количественные данные: индекс профиля (соотношение ширины и глубины обратной стороны предмета, демонстрирующее степень воздействия на изнанку изделия), угол наклонной части кромки относительно плоскостей обратной и лицевой сторон (рис. 4, А ). Учитывались также форма кромки и техника формообразования.

Рис. 2. Примеры экспериментальных эталонов, использованных для реконструкции техник металлообработки.

Для 90 предметов со следами воздействия на изнанку изделия с учетом всех форм кромок установлена положительная корреляция между индексом профиля и углом наклонной части кромки (rs = 0,47, умеренная сила связи по шкале Чеддока; рис. 4, Б ). Статистическая значимость силы связи проверена по t-критерию Стьюдента [Кобзарь, 2006, с. 608]. Получено значение t = 5,007, что выше критического значения f = 1,975 (для 178 степеней свободы и p = 0,01). Это позволяет сделать вывод о статистической значимости данной положительной корреляции. Чем объемнее форма предмета, тем слабее выражен наклон кромки относительно вертикали. На степень изгиба профиля предмета влияли выбранная техника обработки, размеры изделия, что объясняет умеренную силу связи.

Выявлена разница между углом наклонной части у кромок второго и третьего вариантов. При этом угол кромки с меньшей по размеру наклонной частью (ва- риант 2) ярче выражен, чем у полностью наклонной кромки варианта 3 (для предметов с изогнутым профилем 30 и 60 экз. U = 352, p < 0,0001; для плоских изделий 52 и 30 экз. U = 504,5, p < 0,0001; для всех вариантов формообразования 82 и 90 экз. U = 352, p < 0,0001; рис. 4, В, 1). Значения U-критерия ниже критических значений для p = 0,01 свидетельствуют о статистической значимости разницы.

Произведена проверка, может ли данный наклон кромок являться следствием устранения следов рубки. Исследование 28 эталонов рубки с последующей опиловкой показало, что при устранении заусенцев изначальный профиль кромки не меняется (наклонный для односторонней рубки и треугольный для двусторонней). Угол наклона кромки после опиловки меняется незначительно (от 0 до 12°, для 28 экз. U = 322, p = 0,125; рис. 4, В, 2 ). Вследствие ручной обработки и небольшого изменения угла отсутствует корреляция между углом наклона до опиловки и после (rs =

Рис. 3. Формы профилей и сечений кромок железных предметов торевтики малых форм.

1, 5, 8 – од. кург. Булыгино; 2, 7 – мог. Эйдиктыр-кыр, кург. 51; 3, 6, 11 – мог. Монашка, погр. 1; 4, 9 – мог. Большой Телек, кург. 1; 10, 12 – мог. Мутная-1, кург. 6.

Первый – формирование объемного железного предмета посредством чеканки или интенсивной выколотки (рис. 3, 1, 2, 5 ). Однако данный прием встречается в небольшом количестве случаев. Чеканные изделия встречаются в виде отдельных серий (42 из 260 экз.; рис. 1, 1, 2, 6 ).

Второй прием – создание наклонной кромки, которая, при взгляде с лицевой стороны, формирует ощущение объема. Техника рубки железного листа зубилом, в результате чего образуется наклонная кромка, обусловливает легкость исполнения данного способа (рис. 2). Однако в ряде случаев (без взаимосвязи с памятником или типом изделий) опиловкой создавалась сложная кромка с вертикальной и наклонной частями. Наклонные кромки свойственны

0,33, в ходе проверки по t-критерию получено t(rs) = 1,79, что ниже критического значения для 54 степеней свободы и p = 0,05, составляющего t = 2,05). Таким образом, кромка сложного профиля (вариант 2) формировалась намеренно. Отдельно следует обратить внимание на то, что для чеканных изделий характерна только кромка варианта 3 (наклонная), образование которой обусловлено техникой чеканки.

Вариант 4 (треугольная кромка), в отличие от остальных, локален (всего 18 из 260 экз.), встречается в подавляющем большинстве случаев на могильнике Монашка (16 экз.), одиночные предметы выявлены в могильниках Мутная-1 и Эйдиктыр-кыр. Существование подобной кромки обусловлено техникой двусторонней рубки (рис. 2).

Интерпретация результатов

В результате реконструкции техник формообразования предметов и статистического анализа морфологических признаков можно выделить два приема достижения визуального эффекта объема.

для плоских и слегка изогнутых дифовкой изделий. При этом оба приема взаимосвязаны. Если предмету придавался объем ковкой или чеканкой, наклон кромки не требовался. В зависимости от формы кромки опиловкой регулировался угол ее наклона для достижения оптимального визуального эффекта.

Таким образом, в течение конца X – XII в. при изготовлении железной торевтики малых форм ремесленники енисейских кыргызов на этапе формообразования стремились к передаче визуального эффекта объема, который был свойственен для литых изделий предшествующего периода. Использование на ранних периодах (эйлигхемский и оглахтин-ский периоды, конец X – XII в.) аскизской культуры енисейских кыргызов (конец X – XIV в.) «тюхтят-ских форм», копирующих или близких к бронзовым предметам VIII–X вв., неоднократно отмечалась исследователями [Грач, Савинов, Длужневская, 1998, с. 57–58; Кызласов, 1983, с. 34–35]. Помимо формы, копировался, со временем видоизменяясь в условиях изменения техники нанесения, орнамент [Кызласов, Король, 1990, с. 174–175].

Рис. 4. Результаты анализа морфологических особенностей изделий методами математической статистики.

А – схемы расчета параметров ( 1 – индекс профиля, 2 – угол наклона кромки); Б – график корреляции между индексом профиля и углом наклона кромки (для 104 объемных предметов); В – изменчивость угла наклона кромки ( 1 – в зависимости от формы кромки; 2 – в процессе опиловки экспериментальных эталонов).

Можно заключить, что копирование эстетики бронзовых изделий происходило не только на уровне орнамента и общей формы. В стремлении добиться максимального визуального эффекта, кыргызские ремесленники учитывали весь комплекс внешних признаков, адаптируясь к изменению материала. Подобное изменение технологии при сохранении существовавшей ранее визуальной эстетики свойственно в данный период не только для южносибирского региона. Переход енисейскими кыргызами на железную торевтику малых форм является частью общего для степного пояса сырьевого кризиса, возникшего на рубеже тысячелетий. В восточноевропейском регионе описанный кризис выражен в переходе на изделия, выполненные чеканкой и тиснением. Данными техниками ремесленники стремились также сохранить визуальный эффект объема, свойственного литым бронзам [Конькова, Король, 2001, с. 97–98].

Заключение

Таким образом, визуальный эффект объема при изготовлении железной торевтики малых форм аскиз-ской культуры конца X – XII в. достигался либо чеканкой или дифовкой (получением реального изогнутого профиля), либо, в большинстве случаев, наклоном кромки изделий. Данные приемы могли дополнять друг друга. Создание эффекта объема являлось частью общей тенденции к сохранению в железной торевтике аскизской культуры визуальной эстетики литой бронзовой торевтики конца I тыс. н.э.

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0009 «Цифровизация процессов изучения древнейшей и древней истории Евразии».

Список литературы Приемы создания визуального эффекта объема при изготовлении железной торевтики малых форм аскизской культуры конца X - XII века

- Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В. Енисейские кыргызы в Центре Тувы. Эйлиг-Хем III как источник по средневековой истории Тувы. - М.: Фундамента-Пресс, 1998. - 84 с. EDN: VQYLTN

- Давыдов РВ. Технология изготовления чеканной железной торевтики малых форм (по материалам погребальных памятников енисейских кыргызов) // Древние культуры Монголии, Южной Сибири и Северного Китая: Мат-лы XI Междунар. научн. конф. (Абакан, 08-11 сентября 2021 года). - Абакан: Изд-во ИИМК РАН, 2021. - С. 199-206. -. DOI: 10.31600/978-5-907298-19-4.199-206 EDN: GOZXWF

- Кобзарь А.И. Прикладная математическая статистика. -М.: Физматлит, 2006. - 816 с. EDN: QJQKBH

- Конькова Л.В., Король Г.Г. Формирование и развитие традиций в обработке художественного металла в степной Евразии эпохи Средневековья // Археология, этнография и антропология Евразии. - 2001. - № 1. - С. 94-100. EDN: VBZECB

- Кызласов И.Л. Аскизская культура Южной Сибири XXIV вв. Археология СССР. Свод археологических источников. Вып. Е3-18. - М.: Наука, 1983. - 128 с.