Прикладное морфометрическое исследование глубины расчленения склонов горных геоморфосистем Большого Кавказа (в пределах Азербайджана)

Автор: Мехбалиев М.М.

Журнал: Академический журнал Западной Сибири @ajws

Рубрика: Науки о земле

Статья в выпуске: 3 (58) т.11, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье исследуется глубина расчленения склонов горных геоморфосистем Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) на основе топографической карты масштаба 1:100 000.Площадь исследуемой территории составляет 16427,75 км 2. Здесь выделены 3960 склонов. Глубина расчленения каждого склона определена по общеизвестной методике. Разработана классификация склонов по глубине расчленения. Определена пригодность склонов с различной глубиной расчленения для хозяйства.

Геоморфосистема, расчленение, склон, картометрия, морфометрия, густота, эрозия, крутизна

Короткий адрес: https://sciup.org/140221648

IDR: 140221648

Текст научной статьи Прикладное морфометрическое исследование глубины расчленения склонов горных геоморфосистем Большого Кавказа (в пределах Азербайджана)

Глубина расчленения является одним из основных морфометрических показателей склонов, тесно связанная с углами наклона и высотными характеристиками рельефа. Она зависит в основ- ном от интенсивности тектонических движений, а также от количества и интенсивности выпадения атмосферных осадков, литологии пород, возраста рельефа, расхода воды, уклона речных долин и т.д.

Глубина расчленения несет очень большую информацию при морфоструктурных исследованиях (выделение морфоструктур, разрывных нарушений и т.д.) [1, 2]. Диапазон глубины расчленения позволяет высказать мнение о степени активности современных тектонических движений. Она почти не имеет зональный характер и влияет на любую хозяйственную деятельность человека (табл. 1).

Объекты, методы и материалы исследования. Объектом исследование является горные геоморфосистемы Большого Кавказа (в пределах Азербайджана) с общей площадью 16427,75 кв.км. Исследование проведено морфометрическими методами на основе топографической карты масштаба 1:100000.

Целью работы является прикладное морфометрическое исследование глубины расчленение склонов горных геоморфосистем Большого Кавказа (в пределах Азербайджана), который очень важно почти для любой хозяйственной деятельности.

Исследователи. Достоверность полученных показателей глубины расчленения геомор-фосистема во многом зависит от выбора оптимального способа картографирования и шкалы глубины расчленения. Глубину расчленения можно определить различными способами. С.В. Калесник определяет разность высот в элементарном бассейне гидрографической сети; С.С. Соболев берет превышение водоразделов над меженным уровнем реки, причем водоразделы должны отстоять от реки не более чем на 15-20 км; В.Н. Ченцов определяет участки рельефа по ключевым профилям; А.И. Спиридонов – в пределах элементарного бассейна и над точкой бази- са денудации по линии наибольшего уклона склона; О.С. Стеблин-Каменская – в пределах трапеции; Р.Х. Пириев, Р.Я. Кулиев, Р.Т. Раджаб-ли и др. – в пределах квадрата, а за рубежом – в пределах квадрата и сфероидальной трапеции [3].

Проведение исследования.

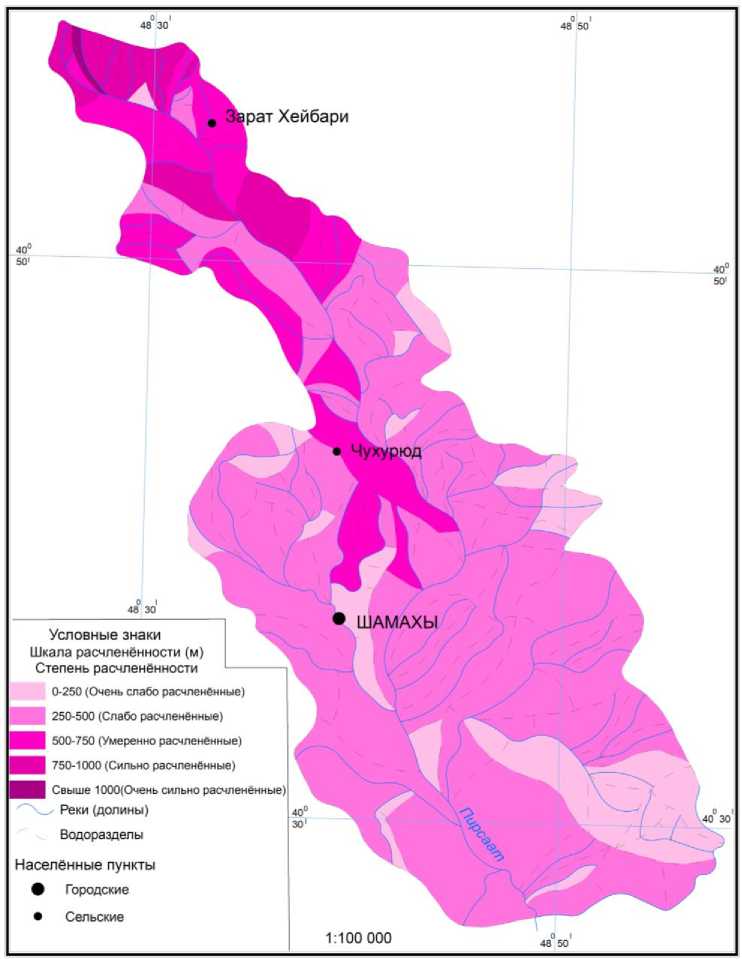

Нами глубина расчленения определена в пределах склона, т.к. он имеет естественную границу, легко выделяется на топографической карте, и определение не носит случайный характер. Для прикладного морфометрического исследования склонов с различной глубиной расчленения нами составлена карта глубины расчленения склонов горных геоморфосистем БольшогоКавказа (в пределах Азербайджана)способом картограммы в масштабе 1:100000 (рис. 1) при помощи компьютерной программы ArcGIS 10.2.1. На карте проведены все необходимые картометрические и морфометрические работы с применением ГИС-технологий и приведен ее анализ. Карта глубины расчленения носит различные названия: карта интенсивности вертикального расчленения, карта глубины местных базисов эрозии, карта относительных высот. На наш взгляд, целесообразно использовать выражение «глубина расчленения».

Для каждого склона показатель глубины расчленения нами вычислен по следующей формуле:

ΔН = Hmax-Hmin, где Нмах – максимальная высота, Нмин – минимальная высота, ΔН – глубина расчленения в пределах склона.

Дана классификация склонов по глубине расчленения: 0-250 м (очень слабо расчлененный), 250-500 м (слабо расчлененный), 500-750м (средне расчлененный), 750-1000 м (сильно расчлененный) и 1000 < (очень сильно расчлененный), а также составлена таблица (табл. 2) и построены гистограммы.

Таблица 1

Влияние глубины расчленения склонов горной геоморфосистемы на хозяйственную деятельность

|

Виды хозяйственной деятельности |

Влияние |

|

Сельское хозяйство |

Влияет на специализацию территорий по отраслям сельского хозяйства, интенсивность эрозионных процессов. Обусловливает степень неоднородности агропроизвод-ственных свойств земли. |

|

Инженерные работы |

Увеличивает объём земляных работ и их себестоимость. Возрастает количество выемок, насыпи, оползневые процессы. |

|

Рекреация |

Определяет разнообразие пейзажа, обзор панорамы, эстетическое удовлетворение от рельефа, степень проходимости и доступности территории. |

|

Зимний туризм |

Определяет проходимость, доступность, обзорность территории, влияет на маневри-рованность и скорость лыжника, скорость и дальность выброса снежных лавин. |

Рис. 1. Карта глубины расчленение склонов бассейна р. Пирсаат (фрагмент).

Результаты и их обсуждение.

На исследуемой территории величина и характер пространственного распределения глубины расчленения зависят в основном от новейших тектонических движений.

В высокогорных и среднегорных высотных зонах преобладают сильно расчлененные (7501000) и очень сильно расчлененные (1000<) склоны. Общая закономерность статистического распределения склонов с различной глубиной расчленения носить очень сложный характер. С увеличением расчлененности количество, площадь, средняя площадь и густота склонов сначала увеличиваются, потом уменьшаются и заново увеличиваются, что объясняется неравномерной расчлененности территории, обусловленной тектоническими движениями. Если не учитывать конкретные случаи, в целом на исследуемой территории наблюдается высотная зональность распределение склонов с различной глубиной расчленения. От Кура-Аразинской низменности, Алазано-Агричайской долины и побережья Каспийского моря к водоразделу Главного Кавказского хребта увеличивается глубина расчленения склонов. Склоны Гобустан-Абшеронского физико - географического района характеризуются незначительными величинами глубины расчленения.

При анализе таблицы 2 видно, что по количеству и по площади преобладают слабо расчлененные склоны.

Таблица 2

Основные статистические показатели склонов с различной глубиной расчленения геоморфосистем Большого Кавказа (в пределах Азербайджана)

|

Глубина расчленения, Δ Н |

Количество, n |

Нарастающее количество, Σ N |

Площадь, S, км2 |

Нарастающая площадь, Σ S, км2 |

Средняя площадь, Scp., км |

Густота склонов, K, скл./км2 |

||||

|

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

абс. |

% |

|||

|

0-250 (очень слабо расчлененные) |

589 |

14,87 |

589 |

14,87 |

2667,37 |

16,24 |

2667,37 |

16,24 |

4,53 |

0,036 |

|

250-500 (слабо расчлененные) |

992 |

25,05 |

1581 |

39,92 |

4936,15 |

30,05 |

7603,52 |

46,29 |

4,98 |

0,060 |

|

500-750 (средне расчлененные) |

793 |

20,03 |

2374 |

59,95 |

2778,81 |

16,91 |

10382,33 |

63,20 |

3,50 |

0,048 |

|

750-1000 (сильно расчлененные) |

644 |

16,26 |

3018 |

76,21 |

2250,99 |

13,70 |

12633,32 |

76,90 |

3,50 |

0,039 |

|

1000< (очень сильно расчлененные) |

942 |

23,79 |

3960 |

100,00 |

3794,43 |

23,10 |

16427,75 |

100,00 |

4,03 |

0,057 |

|

Итого: |

3960 |

100,00 |

- |

- |

16427,75 |

100,00 |

- |

- |

4,15 |

0,241 |

По этим показателям следующее место занимают очень сильно расчлененные склоны, характеризующиеся максимальной густотой. Такие склоны широко распространены на высокогорных наиболее труднодоступных участках и в тектонически активных районах. Здесь рельеф сильно расчленен. Поэтому широко распространены маленькие и густые склоны. Такие склоны в основном не выгодны для хозяйственной деятельности. Они могут использоваться для летних пастбищ и сенокосов. Сильно расчлененные склоны интенсивно подвержены эрозии. Для инженерно-строительных и сельскохозяйственных работ требуется специальная техника. Они могут отводиться под выпас скота, подлежат облесению и залужению. Очень слабо расчлененные и слабо расчлененные склоны занимают 46,29% площади исследуемой территории. Они являются наиболее выгодными для проведения инженерно - технических и сельскохозяйственных работ.

На средне расчлененных склонах развиты процессы эрозии и для проведения здесь сельскохозяйственных и инженерно-строительных работ необходимы дополнительные денежные затраты. Такие склоны целесобразно использовать для летних пастбищ, сенокосов и т.д. Они занимают 16,91% площади исследуемой территории, расположены в основном в среднегорном и высокогорном поясах.

Глубина расчленения тесно связана со средними углами наклона. С увеличением глубины расчленения увеличивается угол наклона, затрудняется доступность территории, проведение инженерных работ, увеличивается их себестоимость.

Склоны с глубиной расчленения выше 1000 м (очень сильно расчлененные) очень труднодо- ступны, а иногда из-за большой крутизны даже недоступны. Постройка крупных фундаментальных туристических инженерных сооружений здесь невозможна. В качестве жилья иногда используются палатки. Такие склоны занимают 23,10% исследуемой территории.

Склоны с глубиной расчленения 750-1000 м (сильно расчлененные) занимают 13,70% площади исследуемой территории и составляют 16,26% всех склонов. Здесь провести сельскохозяйственные работы невозможно, постройка инженерных объектов и их инфраструктуры требуют дополнительных денежных затрат и специальной техники. Такие склоны пригодны для горнолыжного, горного, горно-пешеходного туризма.

Склоны с глубиной расчленения 500-750 м (средне расчлененные) в целом благоприятны для постройки инженерных сооружений и объектов, связанных с ними, но непригодны для сельского хозяйства. Здесь можно заниматься пешим и лыжным туризмом, горным туризмом и частично альпинизмом. Они занимают 16,91% исследуемой территории.

Склоны с глубиной до 500 м занимают около половины (46,29%) площади исследуемой территории. Они пригодны почти для сельского хозяйства и любых видов инженерных сооружений (кроме аэродромов). Здесь можно заниматься вело- и автотуризмом, конным спортом и т.д.

Наряду с вышеуказанным, глубина расчленения имеет большое научно-теоретическое значение для исследования высотной дифференциации рельефа, интенсивности экзогенных процессов, определения границ высотных, физико – географических, геолого-геоморфологических зон, выявления закономерностей строения рельефа и т.д.

Глубина расчленения определяет длину путей, мощность и скорость перемещения оползневых, селевых и лавинных потоков. Поэтому в основном на альпийских высокогорьях, сильно расчлененных среднегорьях и вулканических конусах их мощность достаточна, а в низкогорьях, наоборот. Критерием для отнесения территории к лавиноопасным является глубина расчленения свыше 50-100м. Анализ вышеуказанных данных показывает, что при наличии определенных геолого-геоморфологических условий и атмосферных осадков на около 90% склонах исследуемой территории возможно формирование селей, оползней и сход снежных лавин, что необходимо учитывать при хозяйственной деятельности.

Выводы.

На исследуемой территории по количеству (992; 25,05%) и по площади (4936,15 км2; 30,05%) преобладают слабо расчлененные (250-500 м) склоны. Наименьшим количеством (589;14,87%) характеризуются очень слабо расчлененные (0250 км) склоны, а площадью (2250,99 км2; 13,70%) сильно расчлененные (750-1000) склоны.

Список литературы Прикладное морфометрическое исследование глубины расчленения склонов горных геоморфосистем Большого Кавказа (в пределах Азербайджана)

- Ализаде Э.К. Закономерности морфоструктурной дифференциации горных сооружений восточного сегмента центральной части Альпийского-Гималайской шовной зоны (на основе материалов дешифрирования космических снимков): Автореф. дисс.. д.г.н. -Баку, 2004. -53 с.

- Будагов Б.А., Микаилов А.А., Алиев А.С., Ализаде Э.К. Морфоструктурный анализ рельефа Азербайджанской части Большого Кавказа//Геоморфология. -1984. -№ 4. -С. 47-53.

- Пириев Р.Х. Методы морфометрического анализа рельефа (на примере территории Азербайджана). -Баку: Элм, 1986. -119 с.