Примарно-таксисные семантические субкомплексы, актуализирующие значения одновременности

Автор: Архипова И.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Филологические науки

Статья в выпуске: 12-1 (51), 2020 года.

Бесплатный доступ

В статье описываются примарно-таксисные семантические субкомплексы, актуализирующие языковые значения одновременности в немецком, английском и русском языках. В зоне примарного таксиса одновременности выделяются различные таксисные семантические субкомплексы, в частности, итеративно-примарно-таксисные и квантитативно-примарно-таксисные, актуализирующие аспектуально-таксисные категориальные ситуации одновременности, в том числе, сопряженные с вербальной, девербальной или атрибутивно-/адвербиально-итеративностью.

Таксис, примарный таксис, примарно-таксисная семантика, одновременность, примарно-таксисные семантические субкомплексы

Короткий адрес: https://sciup.org/170187121

IDR: 170187121 | DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11634

Текст научной статьи Примарно-таксисные семантические субкомплексы, актуализирующие значения одновременности

Точность и достоверность научных исследований немыслимы без ясного и единообразного понимания основных терминов. Использование естественного языка при описании полученных результатов неминуемо порождает различия в смыслах текста у разных личностей. Особенно актуальной становится проблема осмысления и понимания научных категорий и терминов в рамках профессионального образования при подготовке молодых научных кадров. Это обстоятельство послужило основанием углубленного исследования смыслов слова «интерпретация» в контексте исследовательской деятельности ученого-экспериментатора.

Далеко не все эмпирические данные современных научных поисков наглядно или логически понятны широкому кругу заинтересованных в них ученых. На примере современной физики высоких энергий можно видеть, что получаемая эмпирическая информация создается в сложных макроскопических установках (детекторных комплексах) и содержит исходные данные об исследуемых микрочастицах в форме, обусловленной конструкцией и принципами работы регистрирующей ап- паратуры. Эти данные поступают далее в соответствующие специальные многоуровневые компьютерные системы для последующей обработки и анализа, откуда могут быть получены их различные представления.

Полученные результаты могут быть заданы в виде совокупности графиков, чертежей, диаграмм, таблиц, а также записаны на языке формул, статистических данных или описаны словесно [1]. Представление результатов ЭИД в словесной форме - самый неэффективный и проблематичный способ. Для большей части физических исследований это просто невозможно сделать. Читать и понимать информацию в ином виде может далеко не каждый, и такая цель «всеобщего понимания» не ставится. Ибо смысл сложных графиков, громоздких статистических показателей или формул может быть сформулирован в нескольких словах. Широкой аудитории более интересны получаемые на их основе выводы и интерпретации.

В широком смысле слова, результатами ЭИД, отраженными в выводах, могут быть:

-

- измеренное значение параметра или характеристики объекта исследования;

-

- установление факта наличия у объекта исследования некоторого свойства;

-

- установление факта наличия функциональной связи между двумя величинами;

-

- выяснение причинно-следственных отношений между явлениями;

-

- проверка и «подтверждение» (или опровержение) физического закона в количественной форме;

-

- введение в рассмотрение новых понятий, характеризующих изучаемый предмет или явление;

-

- принятие или отвержение гипотезы в ходе построения теории

-

- и многое другое, что составляет содержание нового научного знания [2].

Создание выводов и интерпретаций по полученным результатам это особая умственная работа, учитывающая связь теории и эмпирии. Замысел и планирование ЭИД уже осуществляются в рамках некоторой известной исследователю концепции (например, классической механики). Ее теоретические положения обуславливают и логику эксперимента, и выбор схемы экспериментальной установки, и другие этапы работы. Ожидается, что полученные результаты будут согласовываться с основами этой теории, подтверждая вытекающие из нее следствия, гипотезы или проверяя истинность ее оснований. Но в общем случае возможна и противоположная ситуация. Ярким примером служат эксперименты, послужившие толчком к сознанию новой квантовой физики и пересмотру всей физической картины мира.

После получения результатов встает вопрос: какие можно сделать выводы? При этом важно отличать формулировку выводов (логическую операцию импликации) от процедуры создания интерпретаций. Выводы в рассматриваемом контексте – это логически вытекающие их эмпирических фактов утверждения, независимо от того, кажутся ли они правдоподобными, ожидаемыми или приемлемыми с точки зрения той или иной теории или нет. Выводом, например, может быть утверждение: «закон Ома для участка цепи выполняется в рамках допустимых погрешностей», или «полученное в работе значение физической величины соответствует (не соответствует) ее расчетному (в рамках такой-то теории) и/или табличному значению», или «метод такой-то определения такой-то величины позволяет получать искомые значения с достаточной точностью», или «результаты эксперимента противоречат такой-то теории» и т.д. [2].

Иногда перед формулированием выводов необходимо интерпретировать полученные результаты.

Латинское слово «interpretatio» переводится как «разъяснение, истолкование». Приведем иные трактовки из информационной базы сети Интернет [3]:

-

- интерпретация символов - это приписывание им смысла , «осмысливание» элементов, выражений, формул; наделение смыслом знаков;

– толкование , объяснение, раскрытие смысла чего-либо;

-

- творческое исполнение какого-нибудь музыкального, литературного произведения или роли;

-

- интерпретация - работа мышления по раскрытию значения и расшифровке смысла какого-либо явления, события или текста;

-

- в широком смысле слова истолкование, объяснение какой-либо реальной ситуации или идейной позиции;

-

- « объяснение вещи значимым образом »;

- интерпретация - это научный метод , основанный на приписывании знакам и словам определённых значений в рамках научной теории, при чётком различении ее формы и содержания.

Теория как система взглядов может быть обобщена до понятия « смыслового поля ». Например, в каждой из теорий света (геометрической, волновой и квантовой оптиках) интерпретация факта прямолинейного его распространения содержит свое, отличное от других, объяснение и смысл. Тогда «интерпретация чего-либо в рамках некоторого смыслового поля - есть процедура приписывания ему некоторого смысла из этого поля». Другими словами, интерпретация - это перевод исконного смысла на какой-то иной язык, чем тот, на котором представлены исходные данные. Язык и является материальным носителем и выразителем смыслов.

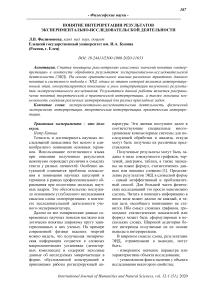

Тогда можно говорить не только о теоретической интерпретации, как переходе от результатов, полученных на практике, к их теоретическому толкованию в рамках нужной научной концепции.

Существует и обратный переход (рис.), если результаты, подлежащие интерпретации изначально получены теоретическими методами. Например, многомирова́я интерпретация выводов квантовой механики.

Рис. Направления интерпретирования.

В случае рассмотрения результатов ЭИД можно говорить о разных вариантах их интерпретации, о разных интерпретациях результатов .

Интерпретация результатов ЭИД это научный метод перевода смысла (нового знания), заложенного в полученных результатах и представленного в некоторой исходной форме на язык некоторого выбранного смыслового поля. Иными словами, это – процесс творческого осмысливания, истолкования полученных и представленных в разной форме новых знаний , объясняющий их смысл в рамках известных или новых теоретических предпосылок и соотносящий его с исходными предположениями, ожиданиями, гипотезами . Последнее и поясняет смысл фразы « объяснение значимым образом », т.е. встраивание полученной информации в общее смысловое поле темы или всего направления исследований [2].

Результатам ЭИД предшествуют эмпирические данные в словесной форме имеющие вид высказываний о

-

- существовании или отсутствии признака (факта),

-

- ступени выраженности свойства у предмета,

-

- частоте появления события и т.п.

На основе теории выдвигаются гипотезы, которые можно подтвердить или опровергнуть в ходе обработки первичных данных. Здесь отчетливо проявляется зависимость эксперимента от теории. Исследователь-экспериментатор может:

-

1) строить интерпретацию результатов в рамках известной теории (чьи логические следствия допускают эмпирическую проверку, а понятия и утверждения могут быть практически интерпретированы), через сопоставление высказываний (утверждений), выражающих данные ЭИД с выводами этой теории (сравнить ИЗВ коэффициента вязкости воздуха с его значением, полученным на основе формул, выведенных в молекулярно-кинетической теории газов).

-

2) создавать новую интерпретацию в рамках иных оснований новой теории , если он не располагает готовой теорией для объяснения результатов своей экспериментально-исследовательской работы, или если эти результаты противоречат принятым теоретическим представлениям. Примером служат многочисленные результаты экспериментов конца XIX - начала XX в., которые явно не укладывались в рамки старых классических представлений физики, но сегодня легко интерпретируются с позиций новой (иной) квантовой физической теории.

Второй сценарий таков:

-

- констатация принципиальной невозможности объяснения полученных данных

с точки зрения известных теоретических концепций,

– выдвижение нового гипотетического предположения, как основы новой теории,

– объяснение своих результатов и результатов многих других опытов на этой основе,

– укрепление уверенности в несостоятельности старых теоретических понятий и подходов к объяснению новых данных,

– создание новой концепции (или как минимум пересмотр и модификация старой) и включение ее в систему научных знаний.

При этом неверно будет рассматривать старую теорию как ложную, т.к. роль теорий – это двигать человеческое познание вперед. Любая теория не всемогуща, но если с ее помощью удается что-то понять, объяснить и предсказать (эвристическая сила теории), то она полностью оправдывает свое существование.

Также можно рассматривать как разные интерпретации в рамках одной теории, так и разные интерпретации в рамках разных теорий и подходов к пониманию объекта исследования. Интерпретация, таки образом, понимается как действие «переводчика» с одного языка представления знаний, данных, информации, смыслов на иной требуемый язык.

Поэтому итоговый этап ЭИД можно назвать «созданием интерпретаций», таких переводов в иные области смысла, в кото- рых они могли бы быть полезными, могли дать почву для новых исследований, или что-то прояснить в их проблемном поле.

Очевидно, что без знания точности проведенных измерений и без корректной статистической обработки данных невозможно делать обоснованные выводы, невоз- можно подтверждать или опровергать теоретические основания, законы, следствия и гипотезы, невозможно открывать новое в науке.

В заключение приведем очень полезный для ученых, занимающихся экспериментальными исследованиями, методологический принцип (закон достаточного основания):

– «не следует привлекать новые сущности без самой крайней на то необходимо- сти» или

– «то, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего» или

– «если два объяснения одинаково хорошо объясняют явление, то предпочтение следует отдавать тому, которое проще (имеет меньшее число оснований)».

Научное знание, полученное в нарушении этого принципа, рано или поздно будет отброшено. Этот процесс исключения из науки излишних гипотез называют образно «бритвой Оккама». Именно в этом смысле следует понимать слова И. Ньютона: «Гипотез не измышляю».

Список литературы Примарно-таксисные семантические субкомплексы, актуализирующие значения одновременности

- Архипова И.В. Функционирование девербативов в итеративно-таксисной категориальной ситуации // Мир науки, культуры, образования. - 2019. - № 6 (79). - С. 564-565.

- Архипова И.В. Примарный таксис в разноструктурных языках // Гуманитарный научный вестник. - 2020. - № 9. - С. 111-116.

- Бондарко А.В. Теория значения в аспекте функциональной грамматики: На материале русского языка // Рос. академия наук. Институт лингвистических исследований. - М.: Языки славянской культуры, 2002. - 736 с.

- Бондарко А.В. Категоризация в системе грамматики. - М.: Языки славянских культур, 2011. - 488 с.