Применение артиллерии отрядами русских казаков и служилых людей в военных действиях против тюркских и монгольских номадов в Западной и Южной Сибири в конце XVI - первой половине XVII века (по письменным и изобразительным источникам)

Автор: Худяков Ю.С.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология эпохи палеометалла и средневековья

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521759

IDR: 14521759

Текст статьи Применение артиллерии отрядами русских казаков и служилых людей в военных действиях против тюркских и монгольских номадов в Западной и Южной Сибири в конце XVI - первой половине XVII века (по письменным и изобразительным источникам)

При организации и подготовке первого похода отряда под предводительством атамана Ермака в Сибирь купцы Строгановы снабдили казаков судами, необходимым оружием, снаряжением и боеприпасами. В источниках говорится, что они выдали казакам три пушки, а тем, кто не имел своего оружия, дали каждому по ружью, всем 5 000 воинов по «три фунта пороха и по три фунта свинца», снабдили продовольствием [Миллер, 1999, с. 212]. В ходе военных действий против войск Сибирского ханства казаки очень умело использовали огнестрельное оружие. Они старались психологически воздействовать на местное татарское население, демонстрируя огневую мощь оружия, с действием которого сибирские татары были мало знакомы. В начале похода, когда в плен к казакам попал один из наместников хана Кучума - тархан Кутугай, по приказу Ермака е продемонстрировали «огнен-ный бой». Стрельба из пищалей произвела большое впечатление и должна была, по замыслу казачьего атамана, устрашить остальных татар [Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006, с. 54]. В одном из первых военных столкновений с сибирскими татарами атаман Ермак приказал «зарядить ружья одними пыжами, дабы придать врагам больше смелости». Эта военная хитрость вполне удалась, и в бою при устье Тобола татары атаковали казаков без опаски, бросив против них большое количество войска. Однако на этот раз казаки использовали для поражения противника наиболее мощные средства, зарядив оружие «четырехугольными кусками железа и пулями». Татарскому войску был нанесен большой урон. Татарские полководцы тоже имели в своем распоряжении две «большие литые железные пушки», которые стреляли сорокафунтовыми ядрами. Однако у них не оказалось умелых артиллеристов. Не сумев использовать эти орудия в решающем сражении на Чувашском мысу (из них ни разу не смогли выстрелить), татарские воины по приказу хана Кучума сбросили их в реку Иртыш. По некоторым сведениям, одну из пушек казаки смогли вытащить [Миллер, 1999, с. 225].

В сибирских летописных источниках содержится упоминание об использовании двух пушек мурзой Бегишем при обороне городка на берегу Бегишева озера от казачьего отряда под командованием Ермака. В достоверности этого сообщения выразил сомнение Г.Ф. Миллер [ 1999, с. 254 ] . Умелое использование артиллерии и ручного огнестрельного оружия позволило казачьему отряду превзойти войска сибирских татар в полевых сражениях и при штурме фортификационных сооружений. Однако некоторые хорошо укрепленные татарские городки оказались неприступны для казаков. Когда атаман Ермак попытался взять штурмом хорошо укрепленную татарскую крепость Куллары, расположенную на западном берегу Иртыша близ озера Аускалу, его постигла неудача. В течение пяти дней «он прилагал все усилия, но взять его не смог» [ Миллер, 1999, с. 255 ] . Ермак вынужден был отступить, надеясь захватить этот городок в будущем.

Во время похода в 1585 г. русского военного отряда под командованием воеводы И. Мансурова использование артиллерии способствовало успешной обороне Русского городка - первого построенного в Сибири временного российского военного укрепления в устье Иртыша. Это укрепление было окружено «множеством остяков», возглавляемых своими князьями, которые привезли знаменитого белогорского шайтана, особо почитаемого хантами языческого идола, которого водрузили на дерево и приносили ему жертвы, прося помощи для победы над русскими. Воевода И. Мансуров «велел навести на шайтана пушку, и когда он был разбит на мелкие куски, этого было достаточно, чтобы рассеять толпы остяков, которые теперь ни на кого уже больше не могли надеяться» [ Миллер, 1999, с. 261-262 ] . Одного меткого выстрела из пушки оказалась достаточно, чтобы обратить в бегство все хантыйское воинство.

После утраты сибирскими татарами хорошо укрепленных городков преимущество российских войск над военными отрядами, подвластными хану Кучуму, стало подавляющим. В боях с русскими татары терпели поражения. Военные успехи татарских войск носили эпизодический характер и были обусловлены хорошим знанием местности, дезинформацией врага и внезапностью нападения на противника. Эффективное применение артиллерии российскими войсками против «кучумлян» наглядно проиллюстрировано в «Истории Сибирской» С.У Ремизова. Там описаны различные эпизоды известного похода 1591 г. отряда казаков под командованием тарского воеводы И. Кольцова-Масальского на ставку хана Кучума на р. Ишим у оз. Чиликуль [Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006, ил. 216]. Рисунки конца XVII в. нагляд- но демонстрируют особенности вооружения и экипировки русских воинов эпохи присоединения Сибири к Российскому государству. Казачий отряд совершил успешный поход и сумел внезапно напасть на ханскую ставку в момент, когда «кучумляне» не ожидали нападения. После завязавшегося «короткого сражения многие бывшие с ханом были убиты, а оставшиеся в живых бежали» [Миллер, 1999, с. 273].

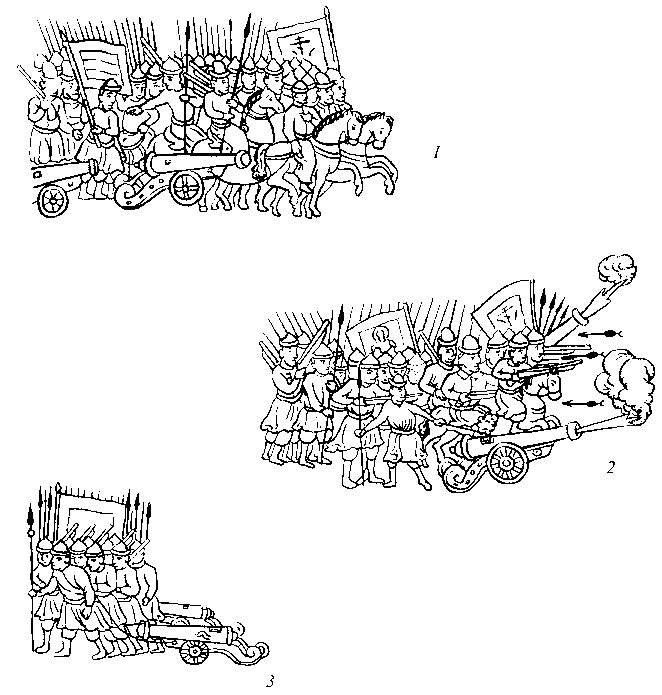

На иллюстрации в «Истории Сибирской» показаны различные эпизоды похода русского войска, состоявшего из конных и пеших воинов с двумя пушками на двухколесных лафетах. В первом эпизоде воспроизведен сам поход. В авангарде отряда движутся всадники с копьями и знаменами. За ними идут пехотинцы с пищалями на плечах. На переднем плане показаны пушки. У них выделены длинные стволы, расширяющиеся к казенной части, отверстия для запала, лафеты со спирально свернутым окончанием и колеса с восемью спицами. При передвижении пушки передвигали вперед с помощью конной тяги. В отверстие, расположенное на передней части лафета, под стволом пушки, закреплена длинная веревка или шнур, который едущий впереди всадник держит правой рукой. Вторая пушка изображена не полностью (см. рисунок, 1 ).

В следующем эпизоде изображен кульминационный момент боя, в ходе которого казаки палят из обеих пушек в противников, стреляющих в них стрелами из луков. На переднем плане пушкарь левой рукой подносит запал к запальному отверстию в орудийном стволе. Второй рукой он опирается на копье. Орудийный огонь дополняет ружейная стрельба. Все русские воины из первых рядов построения войска, всадники и пехотинцы, стреляют в противника из пищалей. Этой огневой мощи противостоят редкие татарские стрелы. Значительная часть татарских воинов уничтожена в результате этой стрельбы. Они показаны лежащими на земле с луками и саблями в руках (см. рисунок, 2 ). Какая-то часть татарских воинов, среди которых был хан Кучум, сумела бежать.

В третьем эпизоде показаны результаты похода. После победы русское войско направилось в обратный путь, уводя с собой пленных. Впереди движется отряд вооруженных копьями и пищалями всадников со знаменем. За ними идет группа пленных татар со связанными руками. Замыкают шествие пешие русские воины, вооруженные копьями и пищалями, которые тащат за собой пушки на длинных веревках, закрепленных в отверстие на передней части лафета. Противоположный конец веревки воин, изображенный на переднем плане (вероятно, пушкарь), закрепил на своем поясе, за спиной. Правой рукой он опирается на копье (см. рисунок, 3 ). Несколько необычно, что во время передвижения отряда к месту сражения и возвращения обратно конные и пешие русские воины тянут пушки дулом вперед, а не лафетом [ Дергачева-Скоп, Алексеев, 2006, ил. 216 ] .

Судя по картине боя, применение артиллерии имело важное значение для поражения противника и достижения победы. При строительстве в 1594 г. города Тары, возведенного как оборонительный форпост от набегов ко-

Поход казаков против «кучумлян». Рисунки из «Истории Сибирской».

чевников, его гарнизон набирали из разных городов Урала и Сибири. В состав отряда были включены казаки, служилые татары, стрельцы и пушкари. Гарнизон снабдили артиллерией, воинской амуницией и другими «необходимыми вещами» для успешного выполнения порученного дела [ Миллер, 1999, с. 284, 348 ] .

После гибели хана Кучума в начале XVII в. борьбу за восстановление Сибирского ханства продолжили его наследники. В ходе военных действий против военных отрядов сибирских татар активно использовалась полевая артиллерия. Во время похода в 1631 г. на Чингисов городок против чатско-го мурзы Тарлава, при передвижении ранней весной по заснеженной степи, русские воины отряда под командованием Я. Тухачевского не только сами шли на лыжах, но и тянули небольшие пушки, закрепленные на нартах. Воины передвигались с большой скоростью, чтобы обеспечить внезапность нападения. Шли днем и ночью. Пушки, «порох и свинец, и пули железные и пушечные, и запасишко свое волокли на себе да на собаках» [Уманский, 1995, с. 34-35]. В результате развернувшегося сражения городок был взят, а подоспевшие на помощь чатским татарам войска сибирских татар, теле-утов и ойратов разбиты.

Изучение исторических свидетельств и изобразительных материалов позволило уточнить особенности транспортировки и применения артиллерии в полевых условиях, при штурме и обороне фортификационных сооружений русскими воинами в ходе военных действий против сибирских татар и их союзников в Западной Сибири в XVI–XVII вв.