Применение баз данных как инновационного метода исторического исследования и образования

Автор: Скворцова Л.Г.

Журнал: Инженерные технологии и системы @vestnik-mrsu

Рубрика: Вопросы педагогики и психологии

Статья в выпуске: 3, 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14719078

IDR: 14719078

Текст статьи Применение баз данных как инновационного метода исторического исследования и образования

Глобальные темы исторических исследований, одной из которых является изучение боевых потерь населения России в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., ставят множество источниковедческих задач. Мы решили выделить проблему построения базы данных, которая возникает перед исследователем, сталкивающимся с большим объемом разнородного источникового материала (даже если он работает на уровне микроисторичес-кого исследования),

Исторические источники являются носителями информации, на основе которой историки реконструируют изучаемую ими общественно-историческую реальность. Наиболее важная задача источниковедения —■ повышение информативной отдачи источников, вызванное расширением и усложнением круга исследуемых проблем и потребностью в сведениях, непосредственно не представленных в документе. Такие сведения можно получить в результате введения в научный оборот ранее не использовавшихся источников, а также путем разработки и совершенствования принци пов, путей и методов исследования. Для нас понятие «новые компьютерные методологии в историческом исследовании» включает в себя совокупность методов, позволяющих создать комплексное научное описание исторического источника и на его основе обеспечивающих проведение необходимых научных исследований. Поэтому нами была предпринята попытка создания базы данных на конкретном историческом источнике:

-

— во-первых, для увеличения информативной отдачи источника;

-

— во-вторых, для создания возможности быстрого поиска информации по каждой персоналии, внесенной в базу данных, в режиме краткой и развернутой справки;

-

— в третьих, для проведения анализа безвозвратных потерь на основе использования количественных показателей и математических методов.

Квантификация позволила ввести в научный оборот большие массивы статистических источников, содержащие десятки разнообразных количественных показателей. В связи с этим исторические исследования сопровождаются таблицами, математическими формулами и расчетами. Графическая интерпретация данных является важной частью современной культуры исторического исследования.

Однако историческая наука всегда зависела от идеологии и политики, что подтверждается всем предшествующим опытом историографии. Для советских историков единственной методологией был марксизм, трактующий исторический процесс с точки зрения формационного подхода и классовой борьбы и устанавливающий в качестве аксиомы зависимость исторических знаний от мировоззре-■ ния, убеждений, господствующих идей. Поэтому по выбранной теме исследовательская работа долгое время не проводилась. Были засекречены многие архивные данные. В советское время проблема боевых потерь как отдельная тема для изучения не поднималась. Во всех источниках фигурировала хрестоматийная цифра потерь Советского Союза в войне с фашистской Германией — 20 миллионов человек, которая была сообщена Л. И. Брежневым в одном из выступлений (б).

Основная масса многообразных исследований и публикаций по данной тематике появилась в перестроечное время. Именно в тот период в современной исторической науке происходил переход от одного общественного состояния к другому, а также шла разработка гибкого и адекватного современной эпохе теоретического и методологического инструментария. Это привело к расширению методологической базы отечественной исторической науки, созданию школы структурно-количественных методов [31

Основная цель применения математического аппарата в исследованиях состоит в том, чтобы «в результате математической обработки и анализа исходных количественных показателей получить новую, непосредственно не выраженную в исходных данных информацию. Историко-содержательный анализ этой информации должен дать новые знания об изучаемых явлениях и процессах» [3, с. 154].

В одной из работ И. Д. Ковальченко справедливо отмечает, что «повышенное внимание к теоретико-методологическим аспектам научного исследования наряду с совершенствованием его методических приемов на совре- менном этапе развития науки является основным путем углубления исследований и создания фундаментальных работ, итоги которых имеют идейно-теоретическое, научно-методологическое и практически-прикладное значение» [4, с. 281]. Применение структурноколичественных методов в историческом и любом другом виде исследований возможно лишь тогда, когда сформировалась система количественных данных, «характеризующих исследуемую реальность с точки зрения поставленной задачи» [4, с. 322]. Другими словами, речь идет о массовых источниках, в которых предметами исторического прошлого являются элементы случайности, а основные особенности поведения исследования представляются в виде групповых тенденций. Основными чертами массового источника являются однородность в структуре информации и наличие независимых случайных признаков.

Все эти черты свойственны книге «Память» как массовому источнику по безвозвратным потерям Республики Мордовия. Поэтому главными задачами исторической информатики как науки и нашего исследования являются поиск, хранение, и обработка определенных информационных ресурсов, имеющихся в памяти персонального компьютера и получивших название «база данных» (БД). Этот термин исследователи рассматривают исходя из двух аспектов:

-

1) целевой — направленность БД на информационное обеспечение интересов пользователей;

-

2) технологический ■— специфика способа хранения данных в БД но сравнению с другими подобными объектами.

Поэтому и определение БД дается двоякое. Если исходить из цели ее создания, то историческая база данных — это «структуризация данных источника на магнитном носителе с целью повышения информативности источника при следующей обработке, анализе, модификации и многократном использовании» [1].

И. М. Гарскова, исходя из технологичного аспекта создания БД, предлагает считать базой данных «направленную, целевую модель предметной области и поэтому в ней находят отражение только те сведения о предметной области, которые необходимы для этих целей... При определении предметной области должны быть решены вопросы: о каких областях или явлениях реального мира требуется накапливать и обрабатывать информацию, какие их характеристики и какие взаимосвязи между ними будут учитываться» [2]. Это определение соответствует только одному наиболее распространенному типу баз данных реляционным. В рамках данной работы мы будем придерживаться именно такого понимания специфики баз данных, т. е. будем ориентироваться на реляционные БД.

База данных создается и уточняется не только для того, чтобы установить общую цифру потерь в годы войны, но и для того, чтобы увековечить память каждого погибшего. Общая цифра потерь в этом смысле — тот результат, который наиболее приближен к истине. Он может совпадать или не совпадать с логическими построениями, умозаключениями и экстраполяциями тех, кто занимается данной проблемой. Мы с глубоким уважением относимся к подобным исследованиям, но считаем, что более точных данных нельзя получить никаким иным путем.

В водимых в БД записях содержатся фамилия, имя и отчество военнослужащего, дата и место рождения, сведения о дате и месте призыва в армию, воинском звании и должности, дате, месте и причине смерти, месте захоронения. Эта сконцентрированная в базе данных информация становится чрезвычайно ценной для изучения истории Великой Отечественной войны. В результате комбинаций записей можно получить следующие данные:

-

— география и хронология потерь;

-

— количество потерь по родам войск, фронтам, воинским частям и соединениям;

-

— количество погибших по воинским званиям и занимаемым должностям;

-

— причины безвозвратных потерь (количество убитых на поле боя, пропавших без вести, погибших в плену, умерших от ран в госпиталях);

-

— количество уроженцев той или иной местности, погибших на войне;

-

— возрастной состав погибших.

Этот перечень максимально обобщен и может быть дополнен и детализирован в ходе выполнения конкретных работ. Кроме того, из информационного массива БД можно выявить такие важные для исторической науки сведения, как материалы по истории админис- тративно-территориального деления и изменению географических наименований, историко-демографические данные и т. д.

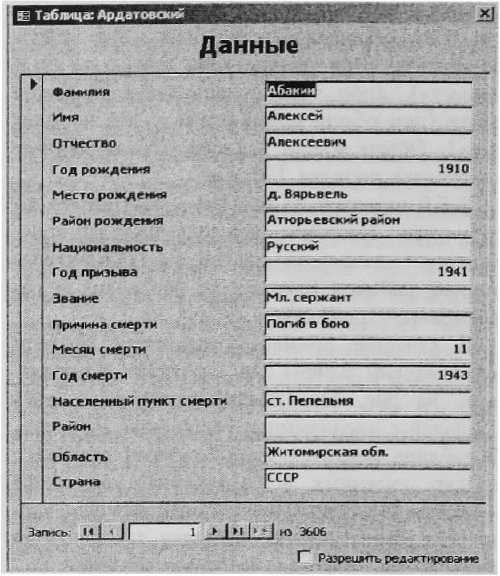

В качестве исторического материала, основанного на данных ЦАМО РФ, ЦГА РМ и Т ТДН И РМ, районных и республиканских военкоматов, нами была выбрана книга Ша-мять» Республики Мордовия [7]. Предметной областью рассматриваемой БД являются безвозвратные потери уроженцев Республики Мордовия, т. е. каждой фамилии погибшего соответствует одна запись. Занесены персональные данные на каждого: фамилия, имя, отчество, год и место рождения, год и место призыва в армию, национальность, воинское звание, год гибели или смерти и место захоронения. Списки напечатаны в алфавитном поряд- : ке по каждому району республики н г. Саранску. Подчеркнем, что структура базы данных является отражением формализации конкретного исторического источника, поэтому мы постарались сохранить ее структуру.

Основой для создания БД была выбрана СУБД Microsoft Access. Изначально Microsoft Access рассматривался как пакет, пользователями которого являются непрограммирующие специалисты. Их привлекает легкость изучения программы, возможность решить большое количество задач без программирования. Кроме того, Microsoft Access является частью пакета Microsoft Office, так как пользователи заинтересованы в тесной интеграции с другими пакетами (например Word и Excel) Microsoft Office. СУБД Access удобен и тем, что предоставляет возможность работы в локальной сети. Таким образом, Microsoft Access является достаточной для наших целей программой, где разумно сбалансированы все средства и возможности, типичные для современных СУБД. В нашем случае использование MS Access оправдано еще и тем, что в создании базы данных: принимали участие сту- , денты специальности «История» Историко-социологического института Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева, поэтому доступность программного пакета является принципиально важной.

Структура БД реализована в соответствии с реляционной моделью данных, представленных в виде таблиц, в строках которых располагаются записи, различающиеся значениями уникального ключа, а в столбцах — элементы данных, снабженные именами. Таблицы могут быть связаны между собой либо непосредственно (при обеспечении связи «один к одному»), либо через специальные таблицы связи (при обеспечении связи «один ко многим»), Общее число записей в базе данных составляет порядка 130 тыс.

В БД имеются 23 таблицы, однотипные по структуре. Название каждой таблицы соответствует названию одного из административных районов Республики Мордовия в современных границах. .

В качестве примера рассмотрим таблицу «Атяшевский район» (ее структура представлена на рис. 1). Таблица включает в себя 17 полей с числовыми и текстовыми данными. В таблице хранится 8 337 записей погибших солдат, учтенных в республиканской книге «Память» (4]. Ввод данных в поля таблицы, кроме поля «фамилия», необязателен, так как не по всем полям имеются исходные сведения.

|

Имя поля |

Тил данных |

|

|

Код |

Счетчик |

|

|

Фамилия |

Текстовый |

|

|

Имя |

Текстовый |

|

|

Отчество |

Текстовый |

|

|

Год рождения |

Числовой |

|

|

Место рождения |

Текстовый |

|

|

Район рождения |

Текстовый |

|

|

Ненионепнностн |

Текстовый |

|

|

Г од призыва |

Числовой |

|

|

Звание |

Текстовый |

|

|

Причина смерти |

Текстовый |

|

|

месяц, смерти |

Числовой |

|

|

Г од смерти |

Числовой |

|

|

Место захоронения |

Текстовый |

|

|

ы |

Район |

Текстовый |

Рисунок, 1

Обитая структура таблиц в БД

Структура остальных таблиц БД повторяет структуру таблицы «Атяшевский район». Достоинством данного варианта структуры является простота выборки из таблиц информации по каждой фамилии, за счет чего ускоряются статистическая, обработка данных и их выборка для построения запросов и отчетов.

В процессе проектирования были учтены следующие требования к БД и пользовательскому интерфейсу:

-

—- интерфейс должен быть рассчитан на пользователей, не имеющих навыков работы е программным обеспечением; единственным требованием является умение работать в среде Windows и его приложений;

-

— интерфейс должен быть простым, надежным и по возможности исключающим введение неправильной информации, т. е. при заполнении таблиц необходимо осуществлять контроль вводимых данных;

" необходимо иметь возможность просмотра уже введенных записей; для специалистов и ответственных редакторов предусмотрена возможность корректировки и удаления записей при необходимости.

В соответствии с указанными требоваНИЯми был разработан интерфейс пользователя, реализованный в виде набора удобных для работы и достаточно простых форм. Внешний вид некоторых из них приведен ниже в качестве примера. При работе с формами постоянно осуществляется контроль правильности вводимой информации.

При запуске БД активизируется кнопочная форма — заставка (рис. 2).

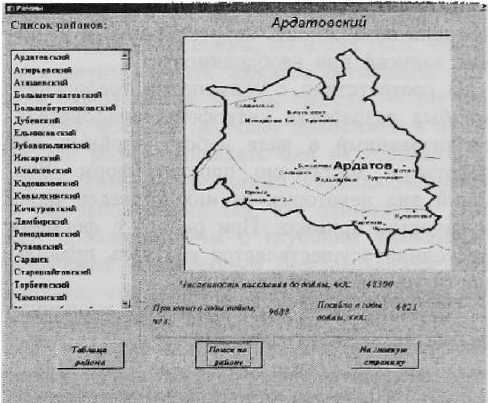

Бее данньк го боеоэьретным потерям республики Мордовия в годы Велик Рисунок 2 Заставка Данная форма является визитной карточкой базы данных. В нее входят основные рабочие кнопки: «Выход», позволяющая покинуть БД и выйти на рабочий стол Microsoft Windows, «Поиск по районам» и «Поиск по республике», продолжающие дальнейшую работу по поиску отдельных персоналий в БД как по отдельным районам, так и по республике в целом, и делаю- щим возможным переход к следующим кнопочным формам. Главная кнопочная форма предназначена для выбора одной из 23 рабочих таблиц БД и режима работы с ней. Она представлена на рис. 3. Каждая рабочая таблица в «Списке районов» хранит записи по одному из районов Республики Мордовия и при активизации той или иной записи с названием района представляет карту района с краткой его характеристикой. Рисунок 3 Главная кнопочная форма Для более быстрого поиска записи по заданному параметру была создана форма «Поиск по району». Она позволяет по неполным параметрам данных вывести на экран интересующую нас информацию. Например, в качестве критерия поиска в поле фамилия можно задать следующие варианты: «Давыдов», «Дав*», «*дов». Знак «*» заменяет любое количество символов в искомом слове. Заполнение всех полей в форме, кроме поля фамилии, не обязательно. Затем возможны открытие и просмотр формы с найденной по базе данных информацией и выбором интересующей нас записи. В БД поиск организован как по отдельным районам республики, если исследователю известны данные о дате рождения, месте рождения, годе призыва в армию и дате смерти, так и по общему количеству записей, если точно известны только фамилия, имя и отчество искомой персоналии. Форма «Поиск по району» представлена на рис. 4. Рисунок 4 Кнопочная форма «Поиск по району» В БД имеется возможность просмотра, корректировки и добавления новых данных, построения графиков по году рождения, призыва и гибели, определения места захоронения военнослужащего. При необходимости новые отчеты и запросы на выборку произвольного вида могут формироваться внутренними средствами СУБД Microsoft Access, а также с помощью добавления новых форм. Разработанная база данных имеет также и практически-прикладной характер. Она используется в курсе «Базы и банки данных в исторических исследованиях». Курс входит в раздел дисциплин специализации по исторической информатике, читаемый студентам Историко-социологического института МГУ им. Н. П. Огарева. Это позволяет студентам-историкам не только ознакомиться с современными технологиями работы с большими объемами статистической и текстовой информации, с основными понятиями и определениями, связанными с базами данных и технологиями их создания, но и освоить способы обработки и извлечения информации средствами новейших информационных технологий, а значит, повысить качество и конкурентоспособность специальности. Поступала 17.09.08.

Список литературы Применение баз данных как инновационного метода исторического исследования и образования

- Аханчи П. Исторические базы данных как современное направление изучения массовых источников//Круг идей: развитие исторической информатики. М., 1995. С. 25-26.

- Гарскова И. М. Базы и банки данных в исторических исследованиях. М., 1994. С. 55-56.

- Историография Отечественной истории (1917 -начала 90*х гг.): учеб. пособие. Саранск, 1994.

- Ковальченко И. Д. Методы исторического исследования. М., 1987.

- Память/сост. А. А. Карпов, И. М. Якимчук, В. Я. Волков [и др]. Саранск, 1995. Т. 2. С. 308-550.

- Полит, самообразование. 1988. № 17. С, 43.

- Республиканская книга «Память»/сост. А. А. Карпов, И. М. Якимчук, В. Я. Волков [и др]. Т. 1-9. Саранск: Мордов. кн. изд-во. 1995-1997.