Применение чрескостного остеосинтеза при лечении больного с саркомой Юинга плечевой кости

Автор: Балаев И.И., Куфтырев Л.М., Борзунов Д.Ю., Злобин А.В.

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 2, 2004 года.

Бесплатный доступ

В статье показано успешное лечение пациента с саркомой Юинга плечевой кости с применением аппарата Илизарова и замещением костного дефекта свободным аутотрансплантатом. У больных с саркомой кости с учетом показаний метод чрескостного остеосинтеза и аутопластики целесообразно использовать только после предварительного этапа, включающего радикальную и абластичную резекцию опухоли с соответствующим комплексом неоадъювантной химиотерапии.

Саркома юинга, чрескостный остеосинтез, неоадъювантная химиотерапия, трансплантат

Короткий адрес: https://sciup.org/142120712

IDR: 142120712

Текст научной статьи Применение чрескостного остеосинтеза при лечении больного с саркомой Юинга плечевой кости

Саркома Юинга – относительно редкое злокачественное новообразование, среди поражений опорно-двигательной системы встречается в 14-31,5% случаев (Трапезников). Преимущественно заболевание наблюдается у мальчиков подросткового возраста. Излюбленной локализацией является диафиз длинной кости [4].

Анализ литературы свидетельствует, что методом выбора при лечении данной патологии следует признать лучевое воздействие на первичный очаг с одновременной химиотерапией, так как оперативное лечение (резекция кости или ампутация) без консервативного малоэффективно [2, 3, 4, 5].

В настоящее время внедрение чрескостного остеосинтеза в онкологическую практику позволяет осуществлять оптимальную реконструкцию конечности и эффективно замещать операционные дефекты кости [1].

Примером успешного лечения пациента с саркомой Юинга и замещения костного дефекта с применением аппарата Илизарова может служить следующее клиническое наблюдение.

Больной Ш., 14 лет, поступил в клинику Центра с жалобами на боли в левой плечевой кости, преимущественно в ночное время, отечность верхней конечности, ограничение движений в лучезапястном суставе и межфаланговых суставах кисти, субфебрильную температуру.

Появление болей и отека конечности пациент отметил около четырех месяцев назад.

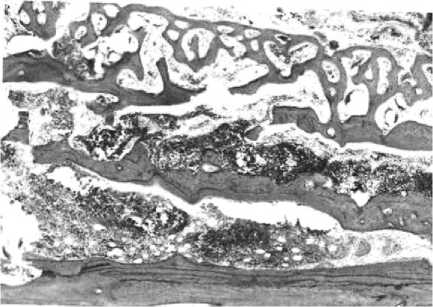

При рентгенологическом исследовании выявлен периостит в средней трети диафиза плечевой кости. По данным компьютерной томографии, определялись участки деструкции и периоста плечевой кости на протяжении 17см (рис. 1).

Больному поставлен диагноз: саркома Юинга диафиза левой плечевой кости.

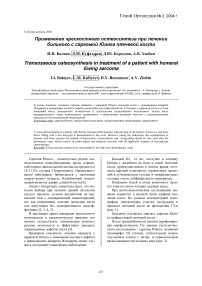

После трепанобиопсии диагноз верифицирован морфологически. По данным гистологического исследования – саркома Юинга, лечебный патоморфоз III степени, субтотальный некроз опухолевых клеток с интра- и периоссальным расположением опухолевых масс (рис. 2).

Рис. 2. Микрофотограмма препарата больного Ш. Саркома Юинга (окраска гематоксилином, эозином х 63)

Рис. 1. Рентгенограммы и фото больного Ш. до лечения

Учитывая гистологическое строение опухоли, больному в предоперационном периоде была проведена неоадъювантная химиотерапия: 4 курса внутривенной инфузии винкристина, доксолена, циклофосфана и цисплатина с интервалом в 3-4 недели.

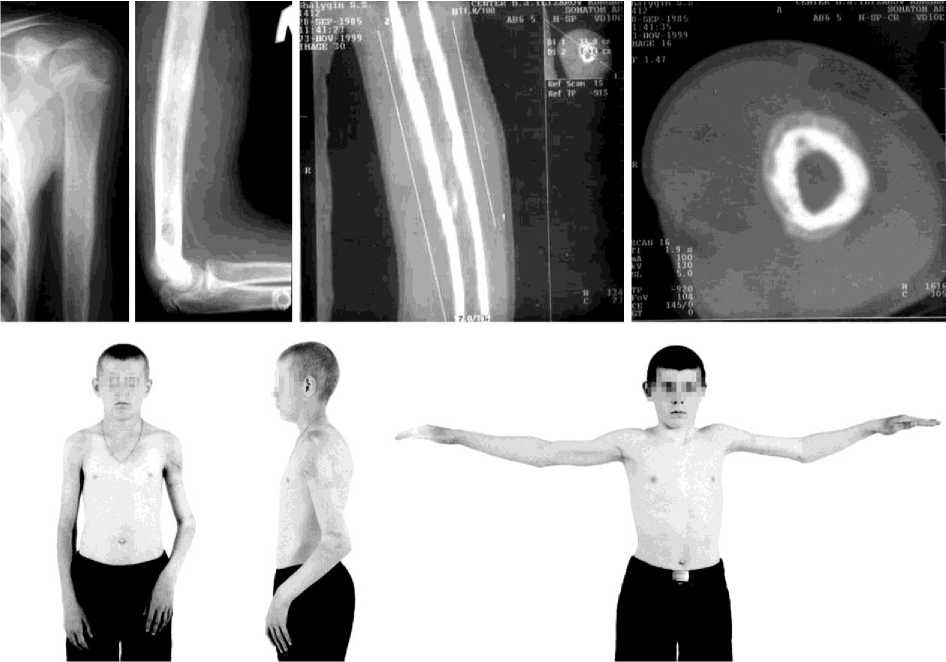

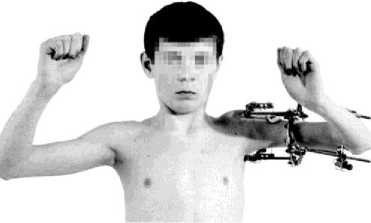

После курса химоиотерапии выполнена сегментарная резекция диафиза левой плечевой кости, аутопластика дефекта малоберцовой костью и остеосинтез аппаратом Илизарова (рис. 3).

Послеоперационный период протекал гладко. В течение 4 месяцев осуществлялась компрессия на стыке трансплантата с концами отломков. На этапе чрескостного остеосинтеза проведено 2 курса химиотерапии в том же режиме, что и перед операцией.

Рис. 3. Рентгенограммы и фото больного Ш. в процессе остеосинтеза

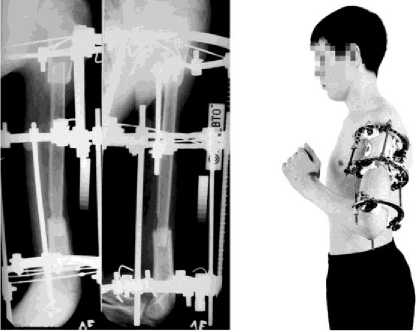

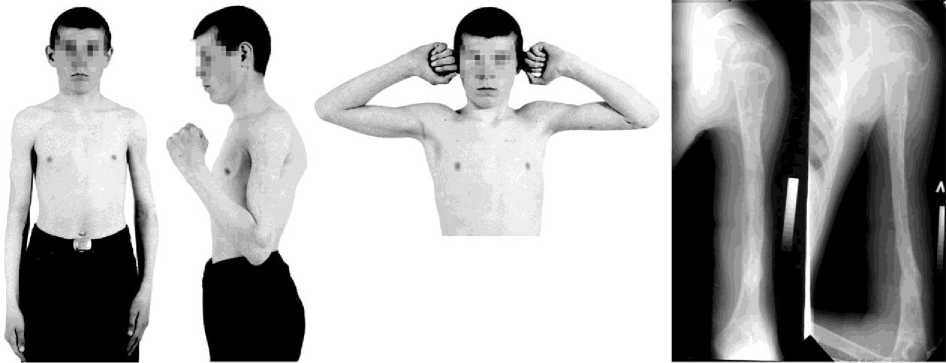

Через 2 года после операции рецидива опухоли нет. Результат лечения сохраняется. Продолжается процесс перестройки аутотрансплантата. Объем движений в смежных суставах не ограничен (рис. 4).

Рис. 4. Больной Ш. и его рентгенограммы через 2 года после операции

Наш опыт применения компрессионнодистракционного остеосинтееза при лечении больных с первичными опухолями длинных трубчатых костей показывает, что метод высокоэффективен, позволяет замещать операционные дефекты кости и осуществлять оптимальную реконструкцию конечности не только у взрослых, но и у детей с незавершенным формированием скелета. У больных с саркомой кости, с учетом показаний, метод целесообразно использовать только после предварительного этапа, включающего радикальную и абластич-ную резекцию опухоли с соответствующим комплексом неоадъювантной химиотерапии.