Применение дисперсионного энергоанализатора для исследования катодов сложного состава

Автор: Лобанов В. М., Шешин Е. П., Лобанов С. В., Чадаев Н. Н.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Физика

Статья в выпуске: 1 (53) т.14, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представляются результаты исследования объемной и поверхностной электронной структуры углеродных и графит-оксидного автокатодов, оксидного термокатода, эмиссии когерентных электронов с помощью электростатического дисперсионного энергоанализатора цилиндрической конструкции. Показывается возможность исследования электронной структуры оксидного термокатода, работающего в режиме термоавтоэмиссии, методом полевой электронной спектроскопии.

Автоэмиссия, термоэмиссия, эмиссия когерентных электронов, автокатод, оксидный термокатод, электронная спектроскопия, электронная структура

Короткий адрес: https://sciup.org/142235299

IDR: 142235299 | УДК: 537.533 | DOI: 10.53815/20726759_2022_14_1_65

Текст научной статьи Применение дисперсионного энергоанализатора для исследования катодов сложного состава

1. Прохождение тока через неоднородно нагретый проводник

Интерес к эмиттерам из углерода и различным углеродным материалам с графитоподобным типом межатомных связей (интеркалированный графит, углеродные волокна, стеклообразный графит) связан с их низкой стоимостью, возможностью получения более низкой по сравнению с другими материалами работы выхода, химической инертностью. Важным преимуществом катодов из наноструктурированных материалов на основе графита является возможность их экспонирования на атмосферу в течение длительного времени [1]. Традиционные оксидные катоды, прошедшие стадию активирования, на воздухе необратимо теряют свои эмиссионные свойства из-за гидролиза. В отличие от них графит-оксидный катод, изготовленный прессованием из смеси порошков термообработанного пирографита и тройного карбоната бария-стронция-кальция, после термополевого активирования и работы может быть вынесен на воздух. Устойчивость к выносу на атмосферу

и сравнительно высокая плотность эмиссионного тока даёт возможность рассматривать графит-оксидный катод как альтернативу катоду из гексаборида лантана.

Однако электронная энергетическая структура таких материалов крайне сложна и для ее изучения и оптимизации требуются исследования с помощью анализатора полных энергий автоэлектронов, одного из наиболее перспективных приборов для исследования объемной и поверхностной электронной структуры твердых тел в эмиссионном режиме [2]. Все известные конструкции анализаторов содержат электронный проектор, во флуоресцентном экране-аноде которого делается небольшое отверстие, через которое проходят электроны в анализатор. Выбирая участок поверхности для анализа, эмиссионное изображение острия перемещают по экрану проектора таким образом, чтобы изображение этого участка приходилось на отверстие. Существует несколько способов перемещения эмиссионного изображения: магнитное, электростатическое и механическое. Независимо от применяемого типа отклонения изображение острия должно поддерживаться на оптической оси системы.

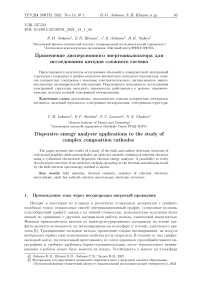

Пространство энергоанализатора разделяется анодом на области ускорения и торможения электронов. На рис. 1 приведена потенциальная диаграмма дисперсионного энергоанализатора для случая, когда через анализатор проходят электроны с энергией Еу, а на эмиттер подается потенциал сканирования энергий, равный V. Автоэлектроны с энергией Еу достигают коллектора, если на катод подан потенциал сканирования, равный

V = у + Ер - Еу, где у, эВ - работа выхода коллектора; Ер, эВ - энергия Ферми материала эмиттера; V, В - потенциал сканирования.

Рис. 1. Потенциальная диаграмма дисперсионного энергоанализатора. Евак и Ер - энергетические уровни вакуума и ферми-материала эмиттера; уэ и ук - работа выхода электрона для материалов эмиттера, и коллектора.

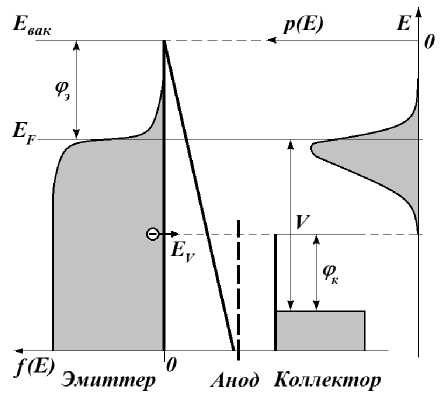

В лаборатории эмиссионной электроники используется электростатический дисперсионный энергоанализатор автоэлектронов цилиндрической конструкции с очень низким фоновым током, рис. 2, [3]. Анализатор электронов состоит из шести электростатических линз, образуемых цилиндрическими элементами (2-8), которые электрически изолированы друг от друга, кварцевыми кольцами (8). Анод и цилиндрические элементы изготовлены из молибдена. Покрытый люминофором анод анализатора, служит одновременно экраном электронного проектора, позволяя контролировать состояние поверхности образца. На анод анализатора подается высокое напряжение, потенциалы элементов энергоанализатора устанавливаются с помощью делителя сопротивлений в соответствии с расчетами [4].

Рис. 2. Электростатический дисперсионный энергоанализатор автоэлектроиов: 1 - анод с зондирующим отверстием и слоем люминофора; 2-8 цилиндрические элементы линз; 9 - изолирующие кварцевые кольца; 10 - электронный умножитель

Исследуемый автокатод устанавливается на четырехстепенном манипуляторе, с помощью которого он может быть ориентирован на экран-анод и на электронно-оптическую ось анализатора. На автокатод подаются сканирующий потенциал и потенциал смещения (при необходимости). Автоэлектроны зондируемого участка, попадая в энергоанализатор через входную диафрагму, на первых линзах замедляются до начальных энергий, на последних линзах осуществляется их дисперсия по энергиям с помощью хроматической аберрации [4]. Через выходную диафрагму электроны попадают на вход канального вторично-электронного умножителя ВЭУ-б, работающего в режиме счета электронов. С выхода вторично-электронного умножителя электрические импульсы подаются в канал усиления и счета. Измерения ведутся под управлением компьютера.

Характеристики энергоанализатора: диаметр входной диафрагмы 0,5 мм; диаметр выходной диафрагмы 0,17 мм; разрешение не хуже 30 мэВ; диапазон анализируемых энергий 5 эВ; динамический диапазон измеряемого сигнала в режиме счета электронов - 105 эл./с.

Используемый энергоанализатор с вторично-электронным умножителем на выходе обладает не только высокой чувствительностью при измерениях энергетических спектров автоэлектронов, их зависимости от температуры образца, поля на поверхности и других воздействий, но позволяет рассчитывать вольт-амперную характеристику (ВАХ) зондируемой области по току, протекающему через анализатор при измерениях спектров, зондовую ВАХ, точно соответствующую изменениям спектра.

2. Углеродный автокатод

Исследование углеродных материалов методами полевой электронной микроскопии и спектроскопии сталкивается с рядом трудностей, обусловленных их фазовым составом. Эти материалы даже после отжига при самых высоких температурах содержат фазы аморфного и кристаллического углерода, которые не дают регулярных изображений в электронном проекторе, а вольт-амперные характеристики полного тока автокатодов в координатах Фаулера-Нордгейма предстают в виде прямых и ломаных линий, не обнаруживая эмиссионных различий фаз [5].

Основные, признанные научной общественностью экспериментальные результаты по полевой электронной спектроскопии углеродных волокон и углеродных структур, выраставших на высоковольтных медных контактах в вакууме, были получены R.V. Latham с соавторами и обобщены теорией, в которой углеродный эмиттер представляется в виде металла, покрытого тонким слоем широкозонного полупроводника с многодолинной зоной проводимости. В основу теории были положены экспериментальные факты [6, 7]: 1 - динамика изменения однопикового энергетического спектра автоэлектронов: с повышением напряжения эмиссии энергетический спектр начинает смещаться в область низких энергий, затем на его высокоэнергетическом краю начинает расти дополнительный максимум и при некотором значении напряжения эмиссии этот максимум становится основным, а основной перемещается на низкоэнергетический склон спектра и при дальнейшем увеличении напряжения эмиссии исчезает; 2 - динамика изменения двухпикового спектра, повторяющая динамику изменения однопикового и имеющая неясную динамику смещения третьего пика, измеренную с погрешностью более 200%; 3 - гистерезис вольт-амперной характеристики полного тока углеродных эмиттеров в условиях сверхвысокого вакуума и отсутствия ионной бомбардировки.

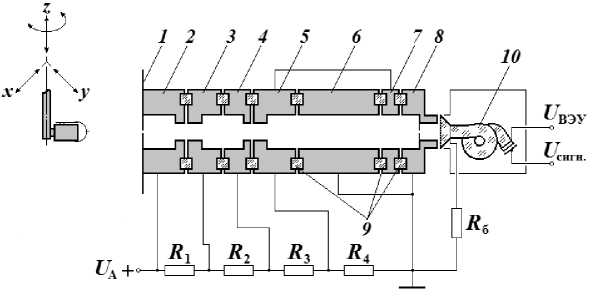

В наших исследованиях преодолеть трудности, вызываемые двухфазным составом, удалось после обработки большой статистики энергетических спектров автоэлектронов из углеродных материалов с температурами отжига 900 -У 3200 °C. Был найден критерий различия эмиссии электронов из аморфной и кристаллической фаз для материалов с низкой температурой отжига до 900 °C - эффект Зинера, проявляющийся в полевой электронной спектроскопии полупроводников как линейное, пропорциональное росту напряжения эмиссии смещение спектра в область низких энергий, см. рис. 3. После изучения эмиссионных свойств углеродных кристаллитов с низкой температурой отжига стало возможным исследование углеродных материалов с высокими температурами отжига, углеродных нанотрубок с полупроводниковыми и металлическими свойствами.

Рис. 3. а) Зиперовское смещение энергетического спектра, автоэлектронов из углеродного кристаллита. и уширение его высокоэпергетического края - спектры 7, 8, 9, свидетельствующее о начале разогрева; б) зиперовское смещение вершины энергетического спектра, автоэлектронов относительно уровня Ферми эмитирующих кристаллитов двух углеродных автокатодов при увеличении анодного напряжения [8]

Были обнаружены два. стабильных состояния эмиссии углеродного эмиттера. Из основного состояния, которому соответствует однопиковый энергетический спектр автоэлектронов, углеродный эмиттер переходит во второе самопроизвольно в результате разогрева, в электрическом поле - через явление самопроизвольной термополевой перестройки (СТП) эмитирующего кристаллита углеродного автокатода или вершины углеродной нанотрубки. Во втором состоянии зондовый ток эмиссии кристаллита, или нанотрубки падает почти на. порядок, а. в энергетическом спектре автоэлектронов появляется дополнительный максимум электронов поверхностных состояний, расположенный на. 0,35-0,5 эВ ниже основного. Была, установлена. СТП и в обратном направлении, при которой ток эмиссии зондируемого кристаллита, или нанотрубки самопроизвольно увеличивается почти на. порядок и энергетический спектр автоэлектронов возвращается к исходной однопиковой форме. На рис. 4

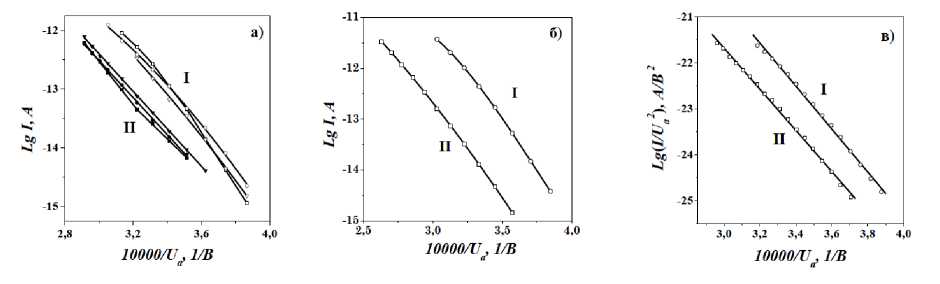

представлены зондовые ВАХ эмитирующих углеродных кристаллитов и металлической нанотрубки с токами эмиссии, различающимися на порядок.

Рис. 4. Зондовые ВАХ эмитирующих кристаллитов углеродных автокатодов: а) после прогревов при Т = 750 °C - I и после СТП - II [8], б) после прогревов при Т = 750 °C в электрическом поле эмиссионного знака. -Пи СТП в обратном направлении I [9]; в) зондовые ВАХ углеродной металлической папотрубки после прогрева. - I и после СТП ее вершины - II [10]

Свойство самопроизвольной термополевой перестройки эмитирующих углеродных кристаллитов и нанотрубок позволило объяснить изломы и гистерезис вольт-амперных характеристик полного тока, углеродных автокатодов в высоком вакууме суперпозицией потоков электронов эмитированных из нормальных и перестроенных кристаллитов, доля которых на. эмиссионной поверхности углеродного автокатода. растет с увеличением напряжения эмиссии и приводит к изгибу ВАХ в область меньших токов; при последующем уменьшении напряжения эмиссии эмитирующие кристаллиты остаются в перестроенном состоянии с меньшими токами эмиссии, что приводит к гистерезису появлению второй ветви ВАХ с меньшими значениями полного тока.

Дополнительный низкоэнергетический пик, появлявшийся в энергетическом спектре автоэлектронов после СТП эмиттирующих кристаллитов и нанотрубок, имел почти гауссовскую форму и не перемещался по спектру при изменении напряжения/тока эмиссии подобно дополнительному пику в [6,7], но его положение и величина, зависели от ориентации эмиттера, относительно энергоанализатора. Перечисленные признаки, согласно [ПД2], указывали на. эмиссию электронов из зоны поверхностных электронных состояний, появляющейся на поверхности кристаллитов и нанотрубок после СТП. Предположение об образовании дополнительного пика электронами, эмиттирующими с поверхностных состояний, локализованных внутри пентагонального кольца, вершины углеродной нанотрубки, в [13] доказывали адсорбцией остаточных газов. Поверхностная природа, дополнительного пика, подтвердилась в исследованиях углеродных нанотрубок, когда, была, детально воспроизведена. динамика, появления и исчезновения дополнительного пика, в одно- и двухпиковых энергетических спектрах автоэлектронов при увеличении напряжения/тока эмиссии, установленная в [6,7].

Вершина, замкнутой углеродной нанотрубки представляет собой половину молекулы фуллерена, содержащую шесть идентичных выступов, накрытых пентагональными кольцами. При малом диаметре нанотрубки расстояния между этими выступами достигают дебройлевской длины волны электрона, что приводит к полевой эмиссии когерентных электронов через два. или четыре выступа, и интерференции на. аноде [14, 15].

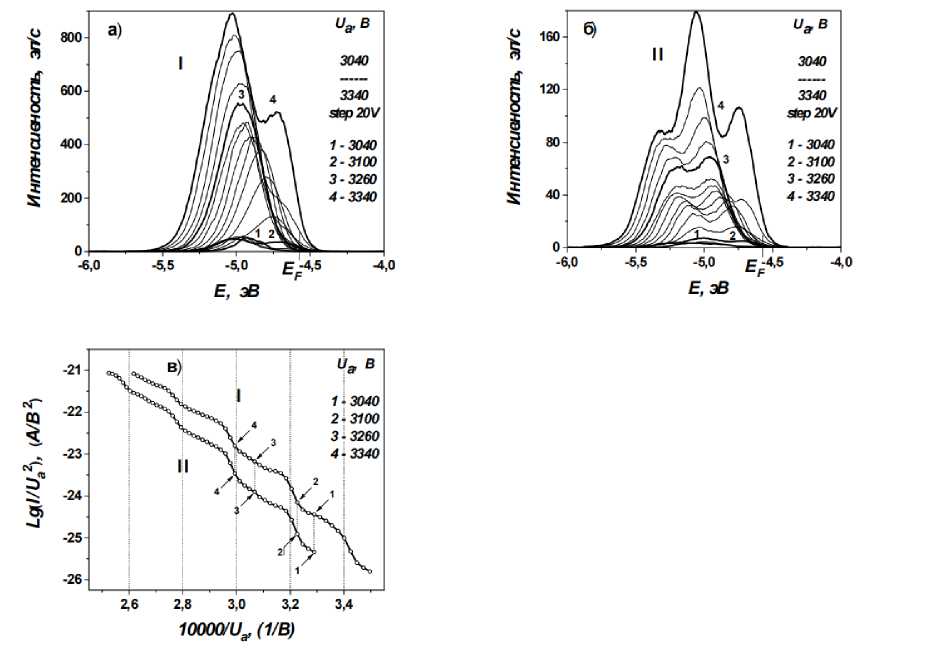

На рис. 5 представлены энергетические спектры автоэлектронов и ВАХ зондового тока, углеродной нанотрубки после прогрева. I (рис. 5а) и после самопроизвольной термополевой перестройки её вершины II (рис. 56). Динамика, изменения однопикового спектра, (рис. 5а) и тока, зондовой ВАХ I (рис. 5в) интерпретирована, исходя из представлений о полевой эмиссии и интерференции когерентных электронов: при шаговом увеличении напряжения эмиссии длина волны эмиттируемых когерентных электронов дискретно уменьшалась и интерференционный минимум пошагово надвигался на. спектр с высокоэнергетического края, уменьшая поток электронов и отклоняя зондовую ВАХ от прямой Фаулера-Нордгейма в область меньших токов, затем интерференционный минимум полностью надвигался на спектр, образуя двухпиковый вид, максимально уменьшая зондовый ток и максимально отклоняя зондовую ВАХ от прямой Фаулера-Нордгейма. Далее интерференционный минимум перемещался на низкоэнергетический склон спектра и ток зондовой ВАХ достигал максимума, возвращаясь на прямую Фаулера-Нордгейма [16, 17].

Рис. 5. Динамика, изменения одиопиковых - а) и двухпиковых - б) энергетических спектров авто-электропов из углеродной нанотрубки и соответствующие зондовые вольт-амперные характеристики после прогрева. - I и после СТП ее вершины -П-в) [16]

После СТП вершины нанотрубки зондовая ВАХ переместилась вертикально вниз (рис. 5в) полностью повторяя изменения тока, нанотрубки до термополевой перестройки ее вершины, указывая на прежнюю динамику изменения спектра объемных когерентных электронов и нормальный автоэмиссионный рост пика некогерентных электронов с поверхностных состояний. При этом динамика, перемещения двух пиков определялась как и ранее перемещением интерференционного минимума, по спектру когерентных электронов, эмиттировавших из объема нанотрубки, а динамика перемещения третьего пика поверхностных некогерентных электронов определялась простой суперпозицией изменяющегося спектра объемных электронов и неизменного гауссовского спектра поверхностных электронов и представляла, собой возвратные перемещения пика. (рис. 56), что и показывал график смещения третьего пика в [7].

Таким образом, с помощью электростатического дисперсионного анализатора, энергий автоэлектронов было обнаружено явление самопроизвольной термополевой перестройки углеродных автокатодов, которое может быть использовано в качестве защитного механизма. от срывов вершин при перегрузках; установлена, возможность использования углеродных эмиттеров в качестве источников когерентных электронов; детально воспроизведены экспериментальные факты, лежащие в основании теории R.V. Latham, установлены их механизмы и экспериментально показано, что полевая эмиссия электронов из углеродных автокатодов имеет свои особенности и находится в пределах полевой эмиссии электронов из металлов и полупроводников.

3. Графит-оксидный автокатод

К катодам с еще более сложным составом, чем двухфазные углеродные, относятся оксидные на основе тройного карбоната щелочноземельных металлов (Ca,Sr,Ba)-CO3. Сообщение в [18] о низкой работе выхода и сохранении работоспособности после выноса на атмосферу углеродного автокатода, насыщенного тройным карбонатом, стимулировало модернизацию свехвысоковакуумной установки с электронным проектором, дисперсионным энергоанализатором и квадрупольным масс-спектрометром и проведение исследования автокатода, прессованного из смеси порошков пирографита и тройного карбоната.

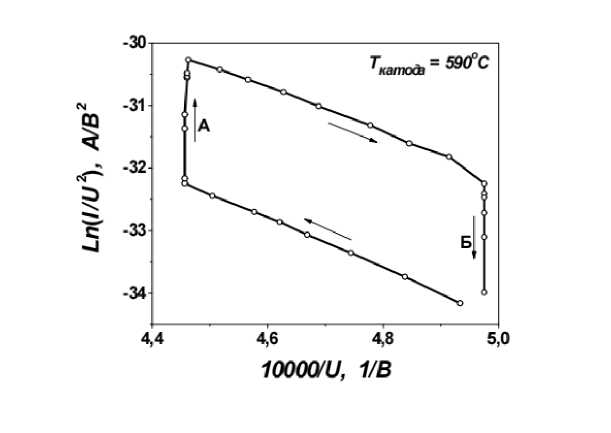

Стабильные эмиссионное изображение графит-оксидного автокатода и ток эмиссии были получены в вакуумных условиях 3 • 10-8 Торр только после прогревов до температуры 700 °C (градуировалась хромель-копелевой термопарой) и завершения термоактивации и газовыделения разлагающихся карбонатов. Вольт-амперные характеристики полного тока, измеренные при подогреве катода до температур 530 У- 660 °C, имели форму петли гистерезиса и обладали двумя вертикальными участками самопроизвольного роста и падения тока (рис. 6).

Рис. 6. Гистерезисная вольт-амперная характеристика, полного тока, графит-оксидного автокатода. с участками токовой активации - А и деактивации эмиссии - Б [19]

Процесс самопроизвольного изменения эмиссионной способности графит-оксидного автокатода. на. вертикальных участках ВАХ полностью соответствовал известному процессу активирования током оксидных термокатодов [20, 21]. Электронно-микроскопические фотографии поверхности катода, показывали, что частицы оксида, бария располагались по поверхности катода, произвольным образом, в том числе и на. выступах углеродных кристаллитов, которые, разогреваясь протекающим током, нагревали кристаллы оксида бария, вызывая их активацию и термоэлектронную эмиссию. Таким образом, гистерезисные ВАХ отражали процессы активации током и эмиссии кристаллов оксида бария с чистой поверхностью.

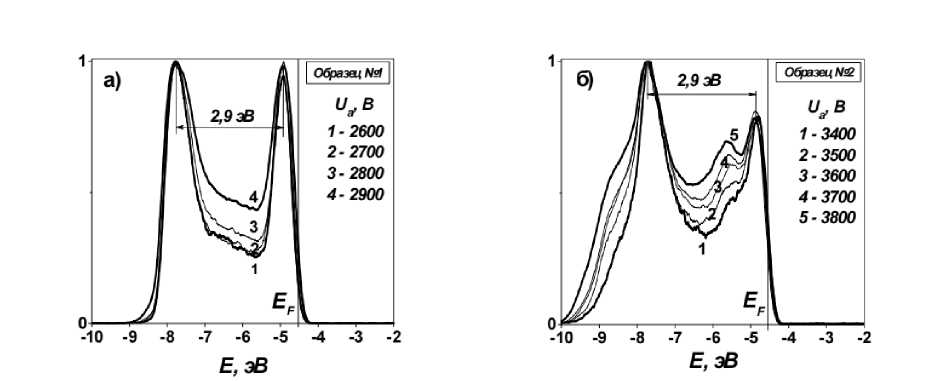

Энергетические спектры автоэлектронов графит-оксидных катодов при нормальной температуре были многопиковыми и практически не смещались в область низких энергий при увеличении напряжения эмиссии, что указывало на. высокую электронную экранировку эмиссионной поверхности катодов (рис. 7). Относительная величина, двух основных пиков спектра, не зависела, от напряжения эмиссии, что указывало на. высокую плотность состояний в энергетических зонах формирующих эти пики. Разделение пиков интервалом в 2,9 эВ при электронном сродстве оксида бария, принимаемом 1,2-1,4 эВ, давало отношение концентрации носителей в этих зонах не менее 105.

Рис. 7. Мпогопиковые энергетические спектры автоэлектропов двух образцов графит-оксидиого автокатода. [19]

На основе анализа, экспериментальных результатов и представлений об электронной зонной структуре оксида, бария предложена, модель эмиссии электронов из графит-оксидного автокатода:

- углеродные кристаллиты автокатода, разогреваясь протекающим током, нагревают кристаллы оксида, бария, вызывая их активацию и возбуждая электроны донорных уровней [21] из запрещенной зоны в зону проводимости;

- донорные электроны, эмиттирующие из зоны проводимости, и электроны, эмитирующие из зоны поверхностных состояний, располагающейся на вершине запрещенной зоны оксида бария [22], совместно формируют высокоэнергетический максимум спектра;

- электроны зоны поверхностных состояний высокой плотности, открывающейся в запрещенной зоне кристаллов оксида, бария после токовой активации и удаления кислорода, с эмиссионной поверхности, обеспечивают высокую экранировку эмиссионной поверхности графит-оксидного автокатода. и формируют низкоэнергетический максимум спектра.

4. Оксидный термокатод

Проведенные работы по полевой электронной спектроскопии графит-оксидного автокатода. показали возможность исследования поверхностной электронной зонной структуры эмиттирующего кристалла оксида бария с помощью электростатического дисперсионного энергоанализатора. Модернизация манипулятора, вращательной степенью свободы вокруг горизонтальной оси и контактной системой под промышленно выпускаемый катодноподогревной узел плоского оксидного термокатода, позволила, начать эти исследования.

Благодаря применению энергоанализаторов автоэлектронов и развитию полевой электронной спектроскопии хорошо изучена, объемная и поверхностная электронная зонная структура и эмиссионные свойства автокатодов из металлов, полупроводников и углеродных материалов, создана, фундаментальная теория полевой эмиссии электронов из металлов и полупроводников. Однако в приложении к оксиду бария, основе вакуумной электроники, методики электронного проектора, и энергоанализа электронов развиты очень слабо.

Из подобных исследований известен лишь цикл работ по полевой электронной микроскопии и спектроскопии микрокристаллов оксида, бария, проведенный в электронном проекторе снабженном энергоанализатором задерживающего типа. [23-26]. Пленки оксида, бария наносились термическим распылением на подогретое до Т > 600 К вольфрамовое острие. Когда толщина пленки превышала некоторую критическую величину, зависевшую от грани вольфрамового острия, последующий прогрев (при Т ~ 750 К для 110 W) приводил к образованию микрокристаллов оксида бария.

Измерения энергетических спектров автоэлектронов и зондовых ВАХ по току электронов, проходившему через входную диафрагму энергоанализатора, проводились при нормальной и пониженной температурах пленок и микрокристаллов. Характер эмиссии тонких сплошных пленок удовлетворял теории автоэмиссии для металлов, микрокристаллы оксида бария обнаруживали ярко выраженный неметаллический эмиссионный режим, заключавшийся в нелинейности зондовых ВАХ, появлении двухпиковых спектров с динамикой поведения аналогичной [6, 7, 16, 17], существенном влиянии температуры на величину тока и форму спектров.

По результатам исследований авторами предложена модель эмиссии автоэлектронов из кристаллов оксида бария, согласно которой электроны эмитируют из вырожденной у поверхности объемной зоны проводимости либо из заполненной части зоны поверхностных электронных состояний, расположенной в запрещенной зоне на глубину ~ 0,6 эВ ниже уровня Ферми и перекрывающейся с зоной проводимости [24].

По полученным результатам необходимо заметить, что все измерения в [23-26] проводились при нормальной и пониженной температурах и процесс самопроизвольного роста тока эмиссии, указывающий на токовую активацию кристаллов оксида бария, не наблюдался. Но именно в процессе токовой активации - в условиях повышенных температуры, электрического поля и тока эмиссии образуются поверхностные электронные состояния высокой плотности, являющиеся главным источником электронов оксидного термокатода. Это означает, что авторы наблюдали эмиссию с поверхностных электронных состояний, образующихся иным способом.

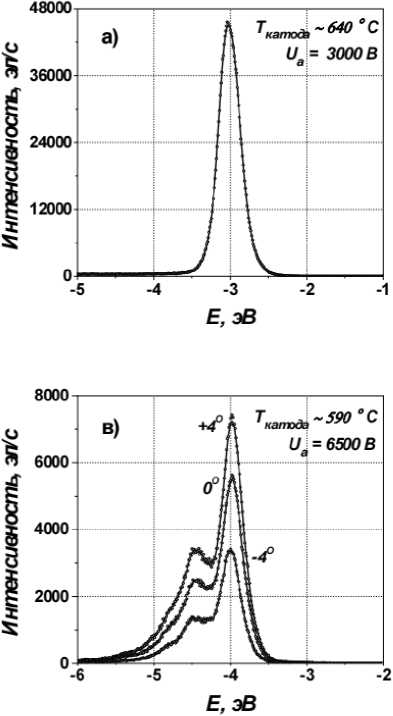

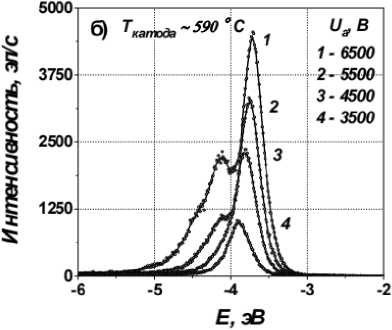

В условиях вакуума ~ 2 • 10—9 Торр на обезгаженный, не подвергавшийся термоактивации промышленно выпускаемый оксидный термокатод на основе тройного карбоната, подавалось высокое напряжение и постепенно повышался ток накала. Самопроизвольный рост эмиссионного тока начинался при температуре ~ 640 °C. Измеренный энергетический спектр автоэлектронов (рис. 8а) состоял из единственного пика гауссовской формы с шириной спектра на полувысоте равной 0,3 эВ и свидетельствовал об эмиссии электронов высокой монохроматичности с поверхностных состояний.

Для уменьшения нагрузки на вторично-электронный умножитель энергоанализатора ток накала и температура катода уменьшались до ~ 590 °C. Токовая активация - самопроизвольное подрастание эмиссионного тока - имела место при каждом повышении анодного напряжения; при понижении напряжения эмиссии, - деактивация - самопроизвольное понижение тока эмиссии - начиналась при самых низких напряжениях и не прекращалась до исчезновения тока подобно тому как она протекала у графит-оксидного катода. Поэтому измерения спектров и зондовой ВАХ производились в направлении уменьшения анодного напряжения от максимально активированного состояния при [7а=6500 В. На рис. 86 представлены спектры при нескольких значениях анодного напряжения. Наблюдавшееся смещение спектров в направлении низких энергий при уменьшении напряжения соответствовало процессу токовой деактивации - уменьшению плотности поверхностных состояний, проводимости поверхности и ее электронной экранировки, но, возможно, было обусловлено динамикой изгиба зон эмитирующего кристалла оксида бария.

Общий вид и ширина полученных спектров (распределений эмитированных электронов по энергиям) не противоречили распределениям эмитированных электронов по скоростям приводимым в [21]. При анодных напряжениях 3500 В и 4500 В, рис. 86, спектры были однопиковые, а при напряжениях 5500 В и 6500 В на склоне низких энергий появлялся дополнительный пик. Была проведена проверка двухпикового спектра на ориентационную зависимость. На рис. 8в представлены спектры трех положений катода: исходного 0°и повернутого в горизонтальной плоскости на ±4°, когда зондируемая область поверхности катода с помощью манипулятора смещалась по горизонтали и выводилась на электронно- оптическую ось энергоанализатора. При изменении ориентации зондируемой области в направлении +4°^ 0°^ -4°эмиссия зондируемой области падала и оба пика спектра понижались в равной мере, в отличие от спектров углеродных кристаллитов и нанотрубок [10], спектров с граней вольфрама (100)W [И] и германия (100)Ge [12], что свидетельствовало об одинаковой поверхностной природе эмитирующих электронов, образующих пики спектра.

Рис. 8. Энергетические спектры автоэлектропов оксидного термокатода: а) в момент начала, активации током; б) при нескольких значениях анодного напряжения; в) при трех ориентациях по горизонтали зондируемого участка, катода, относительно оси эпергоапализатора

5. Заключение

Методом полевой электронной спектроскопии с помощью электростатического дисперсионного анализатора исследована объемная и поверхностная электронная структура углеродных эмиттеров. Обнаружена, зона, поверхностных электронных состояний, располагающаяся на ~ 0,5 эВ ниже уровня Ферми и локализованная в пентагональном кольце эмитирующего выступа. Обнаружены зоны поверхностных электронных состояний на поверхности оксида, бария, эмитирующего в автоэлектронном режиме. Токовая активация эмиссионной поверхности оксида бария достигалась как в результате саморазогрева графитовой подложки протекающим током, так и при обычном нагреве серийного катодноподогревного узла. Температура, начала, токовой активации и появления зон поверхностных электронных состояний на эмитирующей поверхности оксида бария ~ 600 °C. Плотность состояний в поверхностных электронных зонах настолько высока, что обеспечивает электронную экранировку поверхности подобную экранировке у металлических автокатодов.

Полученные результаты показывают, что высокая плотность поверхностных электронных состояний и низкая работа выхода электронов обеспечивают возможность исследования электронной структуры кристаллов оксида бария в режиме автоэмиссии.

Список литературы Применение дисперсионного энергоанализатора для исследования катодов сложного состава

- Шешин Е.П. Структура поверхности и автоэмиссионные свойства углеродных материалов. Долгопрудный: МФТИ, 2001. С. 126.

- Кузнецов В.А., Шешин Е.П. Методика и применение анализаторов энергетического спектра автоэлектронов // ПТЭ. 1972. № 5. С. 7-16.

- Бахтизин Р.З., Юмагузин Ю.М. Анализатор энергетического спектра автоэлектронов // ПТЭ. 1984. № 3. С. 212-216.

- Бахтизин Р.З., Лобамов В.М., Кучербаев Г.Ю., Юмагузин Ю.М. Расчет траекторий электронов в электростатических линзах // Радиотехника и электроника. 1988. № 4. С. 1556-1558.

- Бондаренко Б.В., Селиверстов В.А., Шешин Е.П. Эмиссионные свойства углеродных волокон различной температуры обработки // Радиотехника и электроника. 1985. Т. 30,№ 8. С. 1601-1605.

- Athwal S.W., Latham R.V. Switching and nonlinear phenomena associated with prebreakdown electron emission currents //J. Phvs. D: Appl. Phvs. 1984. V. 17. P. 10291043.

- Latham R. V., Wilson D.A. The energy spectrum of electrons field emitted from carbon fibre micropoint cathodes //J. Phis. D: Appl. Phis. 1983. V. 16. P. 455-463.

- Лобамов B.M., Юмагузин Ю.М. Энергораспределение автоэлектронов из углеродного нанокристалла // ЖТФ. 2002. Т. 72, вып. 9. С. 108-111.

- Лобамов В.М., Юмагузин Ю.М. Термополевая перестройка углеродного кристаллита // ПЖТФ. 2002. Т. 28, вып. 1. С. 3-110.

- Лобамов В.М. Особенности энергораспределения автоэлектронов из углеродных нано-эмиттеров // ЖТФ. 2005. Т. 75, вып. 11. С. 92-96.

- Gadzuk J.W., Plummer E.W. Field Emission Energy Distribution (FEED) // Reviews of Modern Physics. 1973. V. 45, N. 3. P. 487-548.

- Shepherd W.B., Peria W. T. Observation of surface-state emission in the energy distribution of electrons field-emitted from (100) oriented Ge // Surface Science. 1973. V. 38, N 2. P. 461498.

- Oshima C., Matsuda К., Копа Т., Mogami Y., M. Komaki M., Murata Y., Yamashita Т., Saito Y., Hata K., Takakura A. Electron Emission Sites on Carbon Nanotubes and the Energy Spectra 11 Jpn. J. Appl. Phvs. 2001. V. 40. P. 1257.

- Oshima C., Matsuda К., Копа Т., Mogami Y., Yamashita T. Energy spectra of field emission electrons from multiwalled carbon nanotubes // J. Vac. Sci. Technol. B. 2003. V. 21, N 4. P. 1701-1704.

- Yamashita Т., Mastuda К., Копа Т., Mogami Y., Komaki M., Murata Y., Oshima C., Kuzumaki Т., Horiike Y. Coherent electron emission from carbon nanotubes. Young's interference in the emission patterns // Surface Science. 2002. V. 514. P. 283-290.

- Лобанов B.M., Шешин Е.П. Влияние интерференции на полевую эмиссию электронов // ЖТФ. 2011. Т. 16, вып. 2. С. 126-134.

- Lobanov V.M., Sheshin Е.Р., Lobanov S. V. Field Emission of Coherent Electrons From Carbon Nanotubes and Fibers // Proceedings of IVESC-ICEE. 2014. C. 161-162.

- Чупина М.С., Барсов С.В., Лазарев М.Ю., Покровский Н.Н., Антонов А.А., Григорьева И.Г., Харитонов А.В., Шипков И.И. и Косатиков В.И. Слоисто-монолитный катод и способ его изготовления: авт. свид. СССР № 1658756. 1991.

- Lobanov S. V., Sheshin Е.Р. Carbonate-based field emission cathode // Materials today: Proceedings. 2018. V. 5. P. 26140-26145.

- Киселев А.Б. Металлооксидные катоды электронных приборов. Москва: МФТИ, 2001.

- Никогов Б.П. Оксидный катод. Москва: Энергия, 1979.

- Капустин В.И., Ли И.П. Теория, электронная структура и физико-химия материалов катодов СВЧ-приборов. Москва: Инфра-М, 2020.

- Кирсанова Т. С., Тумарева ТА., Иванов В. А. Особенности автоэлектронной спектроскопии тонких пленок ВаО // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1985. Т. 49, № 9. С. 1721-1724.

- Тумарева Т.А., Иванов В.А., Кирсанова Т. С., Васильева И.В. Автоэлектронная спектроскопия пленок ВаО различной структуры // ФТТ. 1989. Т. 31, вып. 2. С. 12-18.

- Васильева И.В., Иванов В. А., Кирсанова Т. С., Тумарева Т. А. Формирование, рост и электронные спектры микрокристаллов окиси бария // ФТТ. 1990. Т. 32, вып. 2. С. 368372.

- Тумарева Т.А., Крупина И.Г. Исследование закономерностей формирования пленок окиси бария на вольфрамовом острие полевыми методами // ФТТ. 1997. Т. 39, вып. 8. С. 1476-1478.