Применение факторного анализа при измерении социального капитала

Автор: Гужавина Татьяна Анатольевна, Воробьева Ирина Николаевна

Журнал: Социальное пространство @socialarea

Рубрика: Социально-экономические исследования

Статья в выпуске: 4 (11), 2017 года.

Бесплатный доступ

Социальный капитал представляет собой значимый фактор функционирования и развития общества. Мы рассматриваем его как социальный индикатор интегрального типа, позволяющий оценить состояние общественных отношений. Под социальным капиталом мы понимаем, во-первых, наличие сетей социальных отношений, характеризующихся нормами доверия и взаимности, и уровень вовлеченности в них людей, во-вторых, создаваемые в них полезные для общества, для социальных групп (регионального сообщества в том числе) внешние эффекты, результаты, генерируемые социальным взаимодействием. Одной из проблем в изучении социального капитала является проблема его измерения. Цель данной статьи показать возможности факторного анализа для измерения социального капитала и выявления его различных типов. Статья содержит методологическое обоснование выбора и применения различных индикаторов для измерения социального капитала. Социальный капитал это обобщающее понятие, что позволяет выделить в нем совокупность операциональных понятий...

Социальный капитал, индикаторная модель, факторный анализ, аддитивная модель социального капитала, типы социального капитала

Короткий адрес: https://sciup.org/147224746

IDR: 147224746 | УДК: 318.35.023.5.

Текст научной статьи Применение факторного анализа при измерении социального капитала

Социальный капитал представляет собой значимый фактор функционирования и развития общества. Мы рассматриваем его как социальный индикатор интегрального типа, позволяющий оценить состояние общественных отношений. Под социальным капиталом мы понимаем, во-первых, наличие сетей социальных отношений, характеризующихся нормами доверия и взаимности, и уровень вовлеченности в них людей, во-вторых, создаваемые в них полезные для общества, для социальных групп (регионального сообщества в том числе) внешние эффекты, результаты, генерируемые социальным взаимодействием. Одной из проблем в изучении социального капитала является проблема его измерения. Цель данной статьи показать возможности факторного анализа для измерения социального капитала и выявления его различных типов. Статья содержит методологическое обоснование выбора и применения различных индикаторов для измерения социального капитала. Социальный капитал это обобщающее понятие, что позволяет выделить в нем совокупность опера- циональных понятий. В качестве таковых выступают доверие, сети, ценности и нормы, солидарность. Эмпирической основой работы послужили результаты социологического исследования, посвященного изучению социального капитала Вологодской области. Сформирована модель переменных существующих типов социального капитала. В статье представлены результаты проведенного авторами анализа имеющихся статистических данных с использованием методов факторного анализа. Была создана аддитивная модель социального капитала, включившая в себя все индексы, рассчитанные для факторного анализа. Доказана валидность построенной модели. Факторный анализ может быть использован в ходе построения индикаторной модели социального капитала: объединенные в факторы переменные будут служить индикаторами различных типов капитала. Использование метода позволило произвести предварительную оценку состояния социального капитала населения региона. Анализ выявил группы респондентов – носителей социального капитала разного типа. Полученные в итоге результаты дают возможность сделать вывод об эффективности использования данного метода, о его эвристических возможностях.

Социальный капитал, индикаторная модель, факторный анализ, аддитивная модель социального капитала, типы социального капитала.

Совокупность последовательных шагов, схема действий, приводящих к желаемому результату. В современной социальной науке актуальной является тема изучения социального капитала, что объясняется значимостью данного явления для общественной жизни. Эта концепция находит применение в различных отраслях научного знания. Она популярна при изучении проблем семьи, образования, социальных групп, коллективных действий и т. д. Социальный капитал исследователи склонны относить к необходимым условиям нормального функционирования гражданского общества, демократии и экономических взаимоотношений. В последние годы социальный капитал стали активно связывать с экономическим развитием территорий [4; 6; 7; 9; 12; 15; 16; 17; 22]. Все более признается, что социальный капитал объясняет взаимосвязь иных видов совокупного капитала – природного, физического и человеческого. Совокупный капитал создает основу для экономического развития и роста. Состав видов капитала в его структуре и их доля в этом процессе постоянно меняются. Природный капитал имеет свойство при использовании и преобразовании в физический истощаться. Тот в свою оче- редь амортизируется (обесценивается) в процессе использования. Развитие человеческого капитала, как известно, связано с развитием конкретного индивида. Прирост человеческого капитала происходит за счет инвестиций в образование и здравоохранение. Но эти три типа капитала определяют процесс экономического роста не в полном объеме. Продолжительное время вопрос относительно способа взаимодействия экономических субъектов, их организованности для обеспечения роста и развития оставался открытым. Исследования показали, что отношения, возникающие в связи с тем, насколько и как организованы для взаимодействия по достижению определенных результатов отдельные люди и общество в целом, и являются тем самым «социальным клеем», который и был обозначен как «социальный капитал».

Концепция социального капитала сформировалась на базе теоретических изысканий в сфере экономических отношений (концепция капитала К. Маркса), изучения глубинных оснований социальных связей и отношений (теория социальной солидарности Э. Дюркгейма, концепция П. Бурдье). Свое дальнейшее развитие данная концепция получила в трудах Дж. Коулмена,

Р. Патнема, М. Вулкока и ряда других авторов [18; 19; 20; 23; 24]. Активно данная проблематика изучается отечественными исследователями Д. Афанасьевым, Л. Полищуком, Н. Татарко и др. [1; 2; 11; 14; 21].

Наше видение места и роли социального капитала в жизни общества было отражено в ряде предыдущих публикаций [2; 3; 4]. Под социальным капиталом мы понимаем, во-первых, наличие сетей социальных отношений, характеризующихся нормами доверия и взаимности, и уровень вовлеченности в них людей, во-вторых, создаваемые в них полезные для общества, для социальных групп (регионального сообщества в том числе) внешние эффекты, результаты, генерируемые социальным взаимодействием. Этот подход дает возможность рассматривать социальный капитал как социальный индикатор интегрального типа, позволяющий оценить состояние общественных отношений. На данный момент, однако, не существует единого устоявшегося способа определения необходимых и достаточных показателей, по которым определяются его свойства в том или ином сообществе. Носителем социального капитала выступает конкретный индивид, и получить информацию о его возможностях, связях, намерениях и настроениях, готовности к действию мы можем только от него самого. Методом получения информации служит опрос. Получаемые данные формируют возможность представить мнения и суждения респондентов, а через них и различных групп населения по интересующим исследователей вопросам. Первичный анализ данных, их статистическая обработка составляют представление об общественном мнении населения относительно тех или иных процессов или явлений. Однако для понимания роли факторов, детерминирующих социальные отношения, в которые включены респонденты, необходимы иные методы анализа и обработки данных. Это связано с необходимостью выявить влияние фактора на субъективное со- стояние индивида, на его цели и установки. В качестве фактора выступают те или иные переменные.

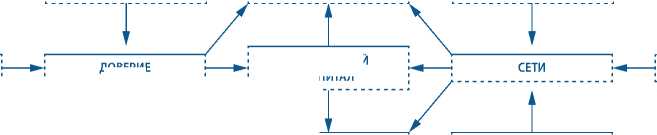

Понятие социального капитала можно охарактеризовать как обобщающее понятие, в котором мы выделяем совокупность операциональных понятий. В качестве последних выступают доверие, сети, ценности и нормы, солидарность, возможность влиять на положение дел. Их мы рассматриваем в качестве переменных, характеризующих социальный капитал сообщества. Данные переменные раскрываются через систему социальных индикаторов. Надо отметить, что содержание индикатора не бывает произвольным. Оно обязательно соответствует содержанию показателя, который измеряется, является его частным проявлением. Индикатор же в свою очередь служит выражением признака показателя. В совокупности своей индикаторы образуют когнитивную модель, которая позволяет получить в систематизированном виде информацию об изучаемом явлении, процессе, выявить взаимосвязи между составляющими явление, процесс элементами. Именно такая модель и трактуется нами как индикаторная [2].

При создании индикаторной модели значение имеет выделение такого количества индикаторов, которое определяется необходимостью и достаточностью для достоверности оценки состояния показателя. Существует точка зрения, согласно которой чем больше индикаторов используется, тем достовернее оценка. Однако максимально большое количество индикаторов для каждого показателя исследования имеет ограничения методического характера. Первое ограничение связано с инструментарием, который всегда ограничен по объему. Второе связано с эффектом «усталости» респондента. Поэтому количество индикаторов в исследовании должно быть разумно ограничено.

Отметим также важность соответствия выбранных индикаторов гипотезе исследования. Для построения индикаторной моде- ли социального капитала мы оттолкнулись от гипотезы существования двух его типов: открытого и закрытого. Закрытый тип социального капитала имеет своим основанием узкий круг доверия, в который входит близкое окружение и, соответственно, в котором формируются закрытые или ближние связи. Открытый социальный капитал основан на более широких (дальних) связях и широком круге доверия [2].

В случае с социальным капиталом в нашем исследовании использовались следующие показатели – доверие, социальные сети, солидарность, ощущение возможности влиять на положение дел. В качестве индикаторов измерения такого показателя, как доверие, использовались индикаторы, характеризующие состояние сознания респондентов относительно доверия окружающим их акторам и институтам, с которыми они взаимодействуют. Данные виды доверия принято характеризовать как межличностное и институциональное. Респонденты отвечали на вопрос «Кому Вы можете доверять?», выбирая из ряда суждений наиболее соответствующие их ощущениям. Таким образом, формировалась информация о межличностном доверии. Институциональное доверие выяснялось через суждения относительно социальных и общественных институтов, дополненные доверием к профессиям. Индикаторами были суждения респондентов, выявленные при ответе на вопросы «Определите, пожалуйста, свое отношение к действующим в стране общественным структурам и институтам власти» и «Доверяете ли Вы представителям указанных профессий». Индикатором включенности в социальные сети служат суждения, характеризующие состояние сознания респондентов относительно согласия, солидарности, готовности к объединению. Кроме того, использовалась в качестве индикаторов и вербальная информация относительно участия в деятельности общественных организаций разной направленности. Измерение сетевого взаи- модействия возможно на основании индикаторов включенности, ответственности за состояние дел, солидарности. Достаточность выделенных индикаторов определена тем, что они позволяют оценить состояние выделенных нами показателей (доверие, сети, солидарность, влияние), характеризующих социальный капитал определенного типа.

По итогам отбора была сформирована модель переменных существующих типов социального капитала (рис.).

Построение индикаторной модели предполагает определенный алгоритм действий, представляющий собой ряд аналитических действий, приводящих к желаемому результату. В нашем случае при построении индикаторной модели социального капитала мы включаем в алгоритм следующие аналитические действия: выявление обобщающего понятия, содержащего совокупность операциональных понятий, выделение данных понятий, отбор необходимого количества показателей, определяемого на основании гипотезы исследования, применение аналитических математических методов (факторного анализа и аддитивной модели).

Для математического обоснования индикаторной модели социального капитала на начальном этапе ее построения был использован метод факторного анализа. Он позволил выявить связи между переменными (так как опирается на корреляционный анализ) и провести группировку множества переменных по связанным между собой группам.

Использование факторного анализа для изучения социального капитала уже применялось в исследовании Л. Полищука и Р. Меняшева [10; 11; 21]. Они анализировали массив данных, полученных в ходе опроса общественного мнения, проведенного в 2008 году в рамках программы «Георейтинг» Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ совместно с Фондом «Общественное мнение». Использование факторного анализа позволило увидеть определенные закономерности.

ИНСТИТУТАМ

ВКЛЮЧЕННОСТЬ

' ЗАКРЫТЫЙ I СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

ПРОФЕССИЯМ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ДОВЕРИЕ

СОЛИДАРНОСТЬ

ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

БЛИЖНЕМУ ОКРУЖЕНИЮ

СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ

РАЗЛИЧИЯ ПО ПОЛУ

РАЗЛИЧИЯ

ПО ВОЗРАСТУ

РАЗЛИЧИЯ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Рис. Модель переменных формирования типов социального капитала

Источник: составлено авторами.

Были установлены два основных фактора, которые могут быть использованы для измерения социального капитала. Первый связан с характеристиками общественной солидарности, согласия, готовности к объединению и чувства ответственности за положение дел в месте проживания. Второй фактор характеризуется индикаторами локальных и закрытых для посторонних общественных связей. Таковы доверие к близким и к людям, с которыми много общего; круг ответственности, ограниченный семьей и ближайшей средой обитания – домом. Авторы предлагают рассматривать данный фактор как индикатор закрытого социального капитала.

Наш подход предполагает более явный акцент на такой составляющей, как доверие, при этом мы считаем этот компонент сложным, состоящим из нескольких пластов индикаторов. Так же, как и представленные авторы, мы включили показатели локуса ответственности и включенность в деятельность.

Теоретическая модель, разработанная нами и описанная ранее [2; 3], предусматривала значительное количество индикаторов. При проведении факторного анализа чем больше переменных, тем больше выделяется факторов и тем сложнее их интерпретировать. Преодолеть эту трудность возможно, если сделать изучаемые переменные, подвергаемые факторному анализу, ком- плексными. Изначально индикаторными по методике предполагались 46 вопросов. Но применение факторного анализа с таким количеством переменных привело бы к выделению большого количества трудно интерпретируемых переменных. Поэтому некоторые социальные индикаторы были сгруппированы в один комплексный индекс. Так, индекс доверия ближнему окружению был рассчитан как средняя величина индексов доверия семье, друзьям, соседям, знакомым. Индекс доверия социальным институтам был построен на основе индексов доверия правоохранительным структурам (полиции, ФСБ), прокуратуре, суду, армии, научным организациям, политическим партиям, движениям, СМИ центральным (газеты, ТВ, радио), СМИ местным (газеты, ТВ, радио). Основой индекса доверия профессиональным группам стали индексы доверия таким профессиям, как учитель, преподаватель, воспитатель д/сада, медработник (врач, медсестра), профессиональный политик (руководитель, депутат, партийный лидер), служащий государственных (муниципальных) органов власти, военнослужащий (офицер, солдат), полицейский, судья, предприниматель, священнослужитель, журналист, сотрудник банка, продавец в магазине. Наиболее укрупненными получились индексы доверия социальным институтам и доверия профессиональным группам. В результате факторному анализу было подвергнуто 10 комплексных переменных.

Эмпирической базой для анализа, результаты которого представлены в данной статье, послужили данные опроса, проведенного в июне 2016 года в рамках гранта РГНФ «Региональный социальный капитал в условиях кризиса». Дизайн исследования носил лонгитюдный характер. Опрос проводился в городах Вологда и Череповец и восьми районах области. Объем выборочной совокупности составил 1500 респондентов старше 18 лет. Выборка случайная, квотная. Репрезентативность выборки обеспечивалась соблюдением пропорций между городским и сельским населением, между жителями населенных пунктов различных типов, учитывалась половозрастная структура взрослого населения области. Анализ проводился в программе SPSS. Процедура проведения факторного анализа в программе стандартная. Результатами проведения факторного анализа становятся корреляционная матрица, показывающая количество факторов, на которые программа разбила все переменные, и рассчитанный коэффициент корреляции каждой переменной со всеми факторами. По величине коэффициента корреляции (чем ближе к 1, тем теснее связь) можно определить, какие переменные вошли в разные группы. Для анализа была взята корреляционная матрица после вращения переменных. Результаты факторного анализа отражены в корреляционной матрице в таблице 1.

Результаты, приведенные в таблице 1, показывают, что факторный анализ разбил все переменные на три фактора, то есть на три связанные между собой корреляционными связями группы переменных. Так, в первую группу исходя из коэффициента корреляции, близкого к 0,8, вошли индикаторы доверия политическим институтам, социальным институтам, профессиональным группам (первые четыре переменные). Данный факт подтверждает, что люди с высоким уровнем доверия показывают одинаково высокий уровень доверия по всем социальным индикаторам, вошедшим в данные переменные, и, наоборот, те, кто не доверяют, ставят низкие оценки доверия по всем переменным.

Первый фактор мы можем интерпретировать как открытый социальный капитал, понимая, что люди с высоким уровнем доверия по всем переменным обладают высоким уровнем накопленного социального капитала. Второй фактор, в который вошли социальные индикаторы доверия друзьям, соседям, знакомым, коллегам и социальный индикатор влияния на ближнее окружение, в чистом виде можно интерпретировать как закрытый социальный капитал. То, что данные переменные попали в разные факторы с переменными первого фактора, говорит нам о том, что респонденты, высоко доверяющие

Таблица 1. Корреляционная матрица факторного анализа

|

1 |

2 |

3 |

|

|

Индекс доверия Президенту, Правительству, Гос. Думе |

0,86 |

0,14 |

0,07 |

|

Индекс доверия Губернатору, ЗСО, главе местной администрации |

0,87 |

0,15 |

0,05 |

|

Индекс доверия армии, суду, политическим партиям, правоохранительным органам, СМИ и т. д. |

0,86 |

0,23 |

0,07 |

|

Индекс доверия учителю, врачу, полицейскому, продавцу и т. д. |

0,78 |

0,32 |

0,11 |

|

Индекс доверия друзьям, знакомым, родственникам |

0,25 |

0,79 |

0,00 |

|

Индекс доверия руководителю, коллегам |

0,44 |

0,68 |

-0,04 |

|

Индекс доверия прохожим, членам организации и т. п. |

0,46 |

0,56 |

-0,01 |

|

Индекс возможности повлиять на дела в семье |

-0,20 |

0,56 |

0,51 |

|

Индекс возможности влияния на дела в доме, дворе … городе, районе |

0,03 |

0,10 |

0,90 |

|

Влияние в области, стране |

0,24 |

-0,13 |

0,80 |

только своим близким и ограниченные только близкими контактами, как правило, отличаются низким уровнем доверия по социальным индикаторам, попавшим в первый фактор. В третий фактор вошли переменные влияния на дела в городе, районе, области, стране. Теоретически предполагалось, что данные переменные могут стать индикаторами открытого социального капитала, но их более полный анализ показал, что респонденты даже с очень высоким уровнем доверия далеко не всегда ощущают ответственность за дела в стране, области и тем более не могут на них повлиять. Но, на наш взгляд, именно поэтому данные переменные могут стать индикатором открытого капитала высокого качества, поэтому их необходимо включить в индикаторную модель.

Таким образом, закономерно говорить, что факторный анализ может быть использован в ходе построения индикаторной модели социального капитала: объединенные в факторы переменные могут служить индикаторами различных типов капитала. В данном случае речь идет о таких его типах, как открытый и закрытый социальный капитал.

Для дальнейшей работы по построению индикаторной модели социального капитала мы построили его аддитивную модель, в которую вошли все индексы, рассчитанные для факторного анализа. На следующем этапе были рассчитаны индексы по тем переменным, которые взаимосвязаны с понятием открытого и закрытого социального капитала. На основании расчетных индексов по каждому респонденту все респонденты были разбиты на 5 групп в зависимости от уровня социального капитала. В результате для каждого респондента были рассчитаны комплексные индексы и выведен средний индекс, состоящий из 10 индексов. Весовые коэффициенты были выбраны авторами на основании предполагаемой значимости каждого из блоков индикаторов в модели и на основании общего количества переменных. Так, наибольшую значимость, на наш взгляд, имеет уровень доверия, поэтому показателям доверия был присвоен коэффициент 0,6, на втором месте осознание уровня влияния, которому мы присвоили коэффициент 0,3, так как включенность у нас измерялась только по одному вопросу, мы присвоили ей значение 0,1. Индекс социального капитала каждого респондента рассчитывался по формуле:

ИСК = (Дмежлич.+Дполит.+Динституц.+ + Дпроф.групп)*0,6+(Влближ.+Влсред.+ + Влдальн.)*0,3+Включенность*0,1, где:

И СК – индекс социального капитала;

Д межлич – доверие межличностное;

Д полит – доверие политическим институтам;

Д институц – доверие общественным институтам;

Д проф.групп – доверие профессиональным группам; Вл ближ. – влияние на положение дел в семье, в доме, во дворе;

Вл сред. – влияние на положение дел на работе, в поселке, в городе;

Вл дальн. – влияние на положение дел в регионе, в стране;

В ключенность – включенность в деятельность организаций.

Так как показатель получился дробный, все респонденты были разбиты на пять групп в зависимости от полученного индекса, то есть уровня накопленного капитала. Люди с самым низким уровнем социального капитала, которые при ответе на вопрос в основном выбирали позиции «не доверяю» и «никак не могу повлиять», вошли в первую группу, которую мы обозначили условно как минимальный социальный капитал, индекс больше единицы и меньше двойки. Условно – Тип 1.

Во вторую группу вошли люди с более высоким средним индексом, которых мы обозначили как людей с закрытым социальным капиталом низкого уровня, средний индекс социального капитала больше 2 и меньше 2,5. Условно – Тип 2.

В третью группу вошли респонденты с уровнем капитала больше 2,5 и меньше 3, который соответствует закрытому капиталу высокого уровня. Условно – Тип 3.

Капитал больше 3 и меньше 3,8 соответствует четвертому типу, который мы обозначили как открытый социальный капитал. Условно – Тип 4.

Капиталу больше 3,8 присвоен тип 5, который соответствует открытому капиталу высокого уровня. Условно – Тип 5.

Приведенные ниже таблицы сопряженности с основными социальными индикаторами, вошедшими в модель и с другими знаковыми вопросами анкеты, доказывают существование выявленных в факторном анализе связей между переменными. Так, валидность построенной модели доказывают ответы респондентов разных групп социального капитала на вопрос «Кому можно доверять, на Ваш взгляд, в наше время?». Респонденты, относящиеся к Типу 1, предпочитают выбирать вариант ответа «никому нельзя доверять» (48%) и «только самым близким друзьям и родственникам» (45%). Респонденты с открытым социальным капиталом высокого уровня (Тип 5) достаточно часто утверждают, что «большинству знакомых людей можно доверять» (28%), а 16% отмечают, что «большинству людей можно доверять» (табл. 2).

Явно отличаются представители разных групп и по тем вопросам, которые стали социальными индикаторами и вошли в индикаторную модель. Следует обратить внимание, что в модель вошло 46 социальных индикаторов, и если бы модель не работала, то результаты по единичным индикаторам были бы размытыми, потому что влияние одного из них в таком большом количестве практически незначимо. Тем не менее мы видим, что респонденты, принадлежащие к Типу 1 и 2, существенно отличаются по своим ответам от представителей Типа 4 и Типа 5. Кроме того 60% представителей открытого капитала (Тип 5) высокого уровня доверяют прохожим на улице. Среди представителей Типа 1 таких только 2%, среди представителей Типа 2 – 4% (табл. 3).

Среди носителей открытого социального капитала (Тип 5) 100% либо полностью, либо скорее доверяют губернатору, среди представителей четвертого Типа таких 73%, тогда как среди людей с отсутствием социального капитала таких только 1%. 98% респондентов этой группы отметили выбор альтернатив «не доверяю, скорее не доверяю» (табл. 4).

Существенно отличие групп и по вопросам относительно возможности влияния на дела в поселке, городе, районе. Респонденты, принадлежащие к четвертому и пятому Типам, отличаются более высоким уровнем ответственности.

Таблица 2. Распределение ответов на вопрос «Кому можно доверять, на Ваш взгляд, в наше время?» в зависимости от принадлежности респондентов к группе с накопленным социальным капиталом

|

Тип социального капитала |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

% общий |

|

Никому нельзя доверять |

48 |

31 |

17 |

9 |

21 |

|

|

Только самым близким друзьям и родственникам |

45 |

60 |

61 |

53 |

41 |

56 |

|

Большинству знакомых людей можно доверять |

4 |

8 |

15 |

29 |

28 |

16 |

|

Большинству людей можно доверять |

2 |

1 |

7 |

7 |

16 |

5 |

|

Доверять можно всем людям без исключения |

1 |

1 |

2 |

13 |

1 |

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы доверяете или не доверяете прохожим на улице?» в зависимости от принадлежности респондентов к группе с накопленным социальным капиталом

|

Тип социального капитала |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

% общий |

|

Полностью доверяю |

1 |

1 |

13 |

1 |

||

|

В основном доверяю |

2 |

4 |

15 |

32 |

47 |

16 |

|

В основном не доверяю |

27 |

39 |

30 |

21 |

25 |

29 |

|

Полностью не доверяю |

65 |

35 |

16 |

11 |

3 |

25 |

|

Затрудняюсь ответить |

5 |

22 |

37 |

34 |

13 |

29 |

Среди них 50% ответили, что могут в полной или значительной мере повлиять на дела. Тогда как представители закрытого социального капитала в своем большинстве выбрали позицию «никак не могу повлиять» (табл. 5).

Наличие чувства ответственности за положение дел в своем населенном пункте является характеристикой открытого капитала, отсутствие – закрытого. Мы видим, что респонденты, относящиеся к первому типу социального капитала, существенно меньше склонны объединяться (только 56%). Количество склонных объединяться в четвертой и пятой группах с высоким уровнем социального капитала возрастает до 68% и 91% соответственно (табл. 6).

Подводя итоги и анализируя опыт применения факторного анализа для изучения феномена социального капитала, можно сделать следующие выводы. Во-первых, показано наличие эвристического потенциала разработанной нами индикаторной модели для анализа социального капитала. Во-вторых, показана эффективность использования метода факторного анализа при анализе значительного количества переменных, характеризующих феномен социального капитала. В-третьих, выделение значимых факторов позволяет выявить различные группы респондентов и классифицировать их по типу накопленного социального капитала. В-четвертых, выявлены группы респондентов, являющихся носителями открытого/закрытого типов социального капитала. В-пятых, проведено сравнительное исследование выявленных групп, дана оценка имеющимся различиям. В-шестых, получаемые с помощью применения факторного анализа данные открывают возможности для дальнейшего изучения носителей социального капитала с точки зрения их включенности в социальную структуру населения региона, участия в общественно-политической жизни, реакции на управленческие решения, влияния на экономические процессы.

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы доверяете или не доверяете губернатору» в зависимости от принадлежности респондентов к группе с накопленным социальным капиталом

|

Тип социального капитала |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

% общий |

|

Полностью доверяю |

2 |

7 |

56 |

4 |

||

|

Скорее доверяю |

1 |

15 |

35 |

66 |

44 |

34 |

|

Скорее не доверяю |

30 |

48 |

33 |

13 |

0 |

31 |

|

Полностью не доверяю |

68 |

23 |

5 |

2 |

0 |

15 |

|

Затрудняюсь ответить |

1 |

14 |

25 |

12 |

0 |

16 |

Таблица 5. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, можете ли Вы лично сегодня повлиять на состояние дел в Вашей деревне, поселке, городе, районе?» в зависимости от принадлежности респондентов к группе с накопленным социальным капиталом

|

Тип социального капитала |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

% общий |

|

В полной мере |

0 |

1 |

1 |

2 |

28 |

2 |

|

В значительной мере |

1 |

6 |

3 |

15 |

22 |

7 |

|

В незначительной мере |

19 |

22 |

30 |

37 |

31 |

28 |

|

Никак не могу повлиять |

77 |

66 |

48 |

23 |

0 |

48 |

|

Затрудняюсь ответить |

3 |

5 |

18 |

23 |

19 |

15 |

Таблица 6. Распределение ответов на вопрос «К какому типу людей Вы бы отнесли себя: 1 – люди, готовые объединяться с другими для каких-либо совместных действий; 2 – люди, которые не видят необходимости объединяться с другими для совместных действий, даже если их идеи и интересы совпадают?» в зависимости от принадлежности респондентов к группе с накопленным социальным капиталом

|

Тип социального капитала |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

% общий |

|

К тем, кто готов объединяться |

56 |

59 |

58 |

68 |

91 |

61 |

|

К тем, кто не готов объединяться |

42 |

39 |

39 |

29 |

9 |

36 |

Список литературы Применение факторного анализа при измерении социального капитала

- Афанасьев, Д. В. К исследованию роли социального капитала регионов в условиях социально-экономического кризиса /Д. В. Афанасьев//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2015. -№ 4. -C. 88-108.

- Афанасьев, Д. В. Социальный капитал в регионе: к вопросу измерения и построения индикаторной модели /Д. В. Афанасьев, Т. А. Гужавина, А. А. Мехова//Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. -2016. -№ 6. -С. 110-125.

- Воробьева, И. Н. Теоретико-методологические проблемы измерения социального капитала /И. Н. Воробьева, А. А. Мехова//Социальный капитал как ресурс модернизации в регионе: проблемы формирования и измерения. По материалам Межрегиональной научно-практической конференции. Череповец, 2012 г.: в 2 ч. -Ч. 1. -С. 103-109.

- Гужавина, Т. А. Социальный капитал региона как фактор модернизации /Т. А. Гужавина/Проблемы развития территории. -2016. -№ 1. -C. 130-144.

- Демкив, О. Социальный капитал: теоретические основания исследования и операционные параметры. /О. Демкив//Социология: теория, методы, маркетинг. -№ 4. -2004. -С. 99-111.

- Найденова, Л. И. Формирование социального капитала в условиях социально-экономической дифференциации российских регионов /Л. И. Найденова, Г. Б. Романовский//Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. -2012. -№ 1. -С. 136-142.

- Найденова, Л. И. Внеэкономический капитал и его значение для развития регионального социума /Л. И. Найденова, Л. Н. Федотов//Журнал социологии и социальной антропологии. -2009. -Том XII. -№ 2 (47). -С. 84-95.

- Нилов, В. Методы измерения социального капитала и их использование в научных исследованиях /В. Нилов//Социальная инноватика в региональном развитии. Сборник материалов Пятой школы молодых ученых. -Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2009. -C. 141-149.

- Педанов, Б. Б. Проблемы использования социального капитала в качестве ресурса муниципального образования /Б. Б. Педанов. -Режим доступа: http://resources.krc.karelia.ru/krc/doc/publ2011/szags_251-261.pdf

- Полищук, Л. Социальный капитал в России: измерение, анализ, оценка влияния /Л. Полищук. -Режим доступа: http://www.liberal.ru/articles/5265

- Полищук, Л. Экономическое значение социального капитала /Л. Полищук, Р. Ш. Меняшев//Вопросы экономики. -2011. -№ 12. -C. 46-65.

- Сажина, В. А. Социальный капитал как фактор региональных различий /В. А. Сажина//Конструирование социокультурных практик: глобальный и региональный аспекты: сборник научных трудов/Российский химико-технологический ун-т им. Д. И. Менделеева, Ин-т химии и проблем устойчивого развития, каф. социологии . -С. 149-162.

- Стебаков, А. А. Методы измерения уровня социального капитала в России и за рубежом /А. А. Стебаков//Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Экономика. Управление. Право. -2014 -Т. 14. -Вып. 2. -Ч. 2. -С. 430-436.

- Татарко, А. Н. Социальный капитал современной России: психологический анализ /А. Н. Татарко//Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. Педагогика и психология. -2012. -№ 3. -С. 68-82.

- Трубехина, И. Е. Социальный капитал и экономическое развитие в регионах России /И. Е. Трубехина//INEM-2012. Труды II Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции в сфере инноваций, экономики и менеджмента. Томск, 24 апр. 2012. -Томск: Изд-во Томского политех. ун-та, 2012. -С. 357-361.

- Blume L. Patterns of social capital in West German regions. European Urban and Regional Studies, 2008, № 15, pp. 229-248.

- Dzialek J. Is social capital useful for explaining economic development in polish regions? Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 2014, vol. 96, № 2, pp. 177-193.

- Grootaert C., Narayan D., Nyhan-Jones V., Woolcock M. Measurig Social Capital: An Integrated Questionnaire. World Bank Working Papers no. 18. Available at: www.worldbank.org/socialdevelopment

- Grootaert С. Thierry van Bastelaer. Understanding and measuring social capital: synthes of finding and recommendations from social capital initiative. The World Bank. Social Development Family Environmentally and Socially Sustainable Development.

- Handbook of Social Capital: The Troika of Sociology, Political Science and Economics. Eds. G. T. Svensen, G. L. H. Svenddsen. Northampton, MA; Edvard Elgar, 2009.

- Menyashev R., Polishchuk L. Does Social Capital Have Economic Payoff in Russia? Working paper WP10/2011/01. Higher School of Economics. M.: Publishing House of the Higher School of Economics, 2011. 44 p.

- Panebianco S. The impact of social capital on regional economic development. ACSP Congress, Lovanio, 2003.

- Putnam R., Helliwell J. Economic Growth and Social Capital in Italy. Eastern. Economic Journal, 1995, № 21 (3), pp. 295-307.

- Woolcock М. Measuring Social Capital. An Integrated Questionnaire. World Bank, Washington D. C., 2003.