Применение геосинтетических материалов для повышения несущей способности грунтовых подушек

Автор: Джумадилова С.Ж., Хомяков В.А., Кенебаева А.К., Молдамуратов Ж.Н.

Журнал: Нанотехнологии в строительстве: научный интернет-журнал @nanobuild

Рубрика: Технологии производства строительных материалов и изделий

Статья в выпуске: 4 т.16, 2024 года.

Бесплатный доступ

Введение. Развитие мегаполисов Казахстана привело к тому, что строительство переместилось на территории, сложенные слабыми, макропористыми грунтами. Строительство на таких грунтах требует проведения комплекса мероприятий по их упрочнению и улучшению механических свойств. Методы и материалы. В статье рассматриваются вопросы развития метода поверхностного упрочнения путем замены слабого грунта. Развитие метода связано с применением различных видов геосинтетических материалов. Рассмотрены принципы работы грунтового основания, усиленного различными геосинтетическими материалами. Изучены механические свойства геотекстиля, геосеток и георешеток, используемых для упрочнения грунтов насыпи. Разработана методика испытаний геосинтетических материалов, отличающаяся от традиционной методики по ГОСТ 32491 с постоянной скоростью деформирования. Результаты и обсуждение. Испытания геосинтетических материалов в кинематическом режиме показали, что для всех материалов наблюдается снижение прочности при разрыве. Снижение колеблется в диапазоне от 28 до 42% для геосеток разного типа. Относительное удлинение при разрыве уменьшилось для гексагональной и двухосной георешетки на 8,6% и 30% соответственно. Для одноосной георешетки отмечено увеличение относительного удлинения. По геотекстилю прочность при разрыве уменьшилась на 15,7%, а относительное удлинение увеличилось на 26,5%. Заключение и выводы. Результаты исследований показали эффективность рекомендуемых методов усиления для повышения несущей способности оснований и возможность их применения в различных регионах Казахстана.

Геосинтетический материал, грунтовая подушка, основание, георешетка, деформация

Короткий адрес: https://sciup.org/142242420

IDR: 142242420 | УДК: 692.115 | DOI: 10.15828/2075-8545-2024-16-4-342-354

Текст научной статьи Применение геосинтетических материалов для повышения несущей способности грунтовых подушек

Джумадилова С.Ж., Хомяков В.А., Кенебаева А.К., Молдамуратов Ж.Н. Применение геосинтетических материалов для повышения несущей способности грунтовых подушек // Нанотехнологии в строительстве. 2024. Т. 16, № 4. С. 342–354. – EDN: KBXJDR.

Н аиболее интенсивно застраиваемые регионы

Республики Казахстан характеризуются распространением лессовых макропористых грунтов. Такие грунты встречаются по всей территории Казахстана и формируют горные прилавки и предгорные поверхностные отложения, которые распространяются в глубину от нескольких до десятков метров. По происхождению такие грунты относятся к аллювиальным отложениям средне-четвертичного возраста и представлены супесями или суглинками. Эти отложения относятся к структурно неустойчивым грунтам, особенно в случае активного увлажнения и воздействия сейсмических нагрузок, и распространены на значительную глубину. Эти проблемы особенно актуальны для районов Казахстана. В предгорных районах подземная вода может распространяться как на глубине, так и на поверхности [1–3]. Происходит одновременное увлажнение как глубинных, так и поверхностных слоев грунта. Это приводит к явлениям просадки за счет увеличения удельного веса лессовых

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ отложений и увеличения фактической деформации строящихся зданий и сооружений.

Строительными нормами Казахстана для таких геологических профилей рекомендуется проводить как поверхностные, так и глубинные мероприятия по упрочнению слабых грунтов [4, 5]. Запрещено использование просадочных грунтов в качестве оснований сооружений без специальных мероприятий по их упрочнению и повышению несущей способности.

Исходя из опыта строительства, поверхностное упрочнение рекомендуется выполнять заменой грунта в котлованах глубиной 3–5 метров [6]. При большей глубине замена грунта обычно трудоемка и экономически нецелесообразна.

В данной статье рассмотрены некоторые особенности конструктивного решения метода поверхностного упрочнения в геологических условиях Казахстана.

Анализируя геологическое строение геологических профилей городов Казахстана, можно выделить следующие закономерности. В основном все поверхностные слои имеют просадочные свойства и характеризуются просадочностью I или II типа. Обычно эти отложения с глубины 10 метров и более подстилаются уже непросадочными либо водонасыщенными грунтами. Для повышения несущей способности таких оснований выполняется поверхностное и глубинное упрочнение грунтов. Методы глубинного упрочнения рассматривались ранее другими авторами [7–10]. В данной статье рассмотрим применение методов поверхностного упрочнения для грунтов южного Казахстана.

Обычно методы поверхностного упрочнения в виде грунтовых подушек наиболее применимы для ленточных и столбчатых фундаментов, но, учитывая высокую сейсмичность регионов южного Казахстана, наиболее рекомендуемыми являются фундаменты в виде сплошной плиты или в виде перекрестных лент. Для этих типов также активно применяется технология замещения слабого грунта на более прочный. Однако в отдельных условиях, при наличии грунтовых вод или конструктивных особенностей зданий, высота подушки ограничена. Поэтому требуются мероприятия по повышению несущей способности и жесткости грунтов. В таких условиях применение геосинтетических материалов представляется наиболее эффективным [6, 7].

Использование геосинтетической арматуры позволяет повысить несущую способность, уменьшить осадку, использовать некачественную засыпку или более тонкую замещаемую зону [11]. Ранее было проведено множество исследований, большинство из которых представляли собой лабораторные модельные испытания и численный анализ [12]. Для оснований, армированных геосинтетическим ма- териалом, было проведено несколько испытаний на нагрузку крупных плит и полевых испытаний. Например, исследователи [5–9] сообщили об испытаниях нагружения плит размерами от 0,3×0,3 м до 0,9×0,9 м на песке, армированном георешеткой, а также сообщили о тематическом исследовании, в котором гравийное основание, армированное георешеткой, использовалось для поддержки коробчатой водопропускной трубы шириной 2,8 м. Большинство экспериментальных и численных исследований показывают, что геосинтетическая арматура эффективна для увеличения предельной несущей способности, но менее эффективна для снижения осадки.

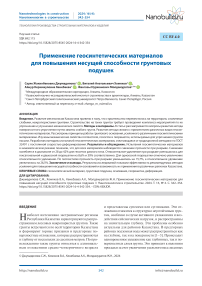

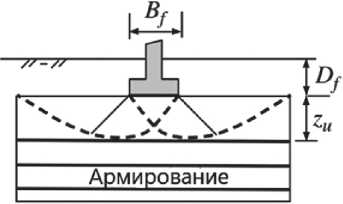

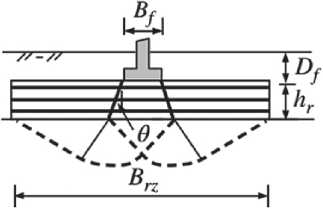

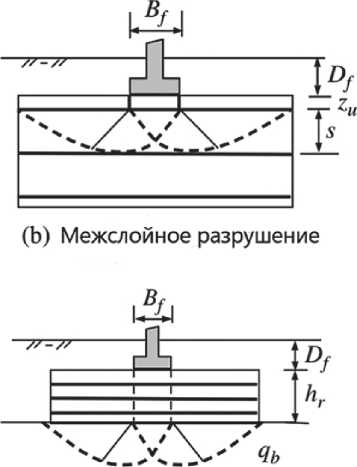

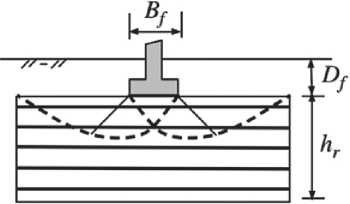

Исследователи [10–15] идентифицировали шесть потенциальных видов разрушения геосинтетических оснований, как показано на рис. 1. Разрушение первого слоя, показанное на рис. 1а, происходит, когда расстояние от основания фундамента до самой верхней арматуры слишком велико и/или грунт засыпки слишком слабый. Разрушение межслоевого слоя, как показано на рис. 1b, может развиться, когда расстояние между георешетками слишком велико. Внутри толстого армированного основания с несколькими слоями армирования может развиться общее разрушение, которое включает один или несколько слоев арматуры, как показано на рис. 1c. Приложенное напряжение в основании фундамента распространяется на нижележащий грунт. Когда усиленная зона тонкая, а нижележащий грунт слабый, распределенный фундамент может выйти из строя из-за низкой прочности слабого грунта, как показано на рис. 1d. Когда армированный фундамент тонкий, но широкий, и под ним слабый грунт, фундамент может пробить армированную зону, как показано на рис. 1e. На рис. 1f показано продвижение усиленной зоны в слабый грунт из-за узкой усиленной зоны и наличия нижележащего слабого грунта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Работа оснований с поверхностным армированием

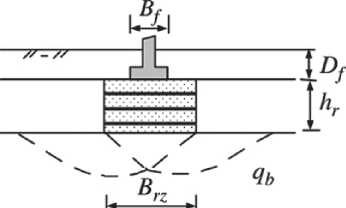

Когда испытания статической нагрузки на плиты проводятся на неармированном и армированном фундаменте, получаются типичные результаты. На рис. 2 показано, что армирование увеличивает несущую способность и модуль деформации, а также снижает осадку фундамента [14, 15]. Увеличение несущей способности часто выражается коэффициентом несущей способности (BCR) следующим образом:

BCR = q ult,r ⁄ q ult,u , (1)

2024; 16 (4): 342–354

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

(а) Разрушение над верхним споем армирования

(d) Разрушение сквозь армирования при распределенной нагрузке

(е) Разрушение сквозь армирование прямым направлением

(с) Общее разрушение

/0 Разрушение грунта усиленного армированием и грунтовой подушкой

Рис. 1. Виды разрушения основания, упрочненного георешеткой

Рис. 2. Разница между армированным и неармированным грунтом

где qult,u – предельная несущая способность не-армированного грунта, qult,r – предельная несущая способность армированного грунта.

MIF = kr ⁄ ku = Er ⁄ Eu , (2)

где kr – модуль реакции земляного полотна армированного фундамента, ku – модуль реакции земляного полотна неармированного фундамента, Er – модуль упругости армированного фундамента, Eu – модуль упругости неармированного фундамента.

Когда расстояние между георешетками велико, разрушение может произойти между самой верх- ней и следующей за ней георешеткой, как показано на рис. 1b. Предельная несущая способность при раз- рушении промежуточного слоя определяется сопро- тивлением основания, прочностью на растяжение самой верхней георешетки и боковым сопротивле- нием контакта грунта и решетки:

Quit,г BCR ■ q^ 4 - Р

+ 2у;(1+^^^4 \ zu J Bf

2CATatan8 , ------YrZu

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ где BCR – коэффициент несущей способности при расположении фундамента на глубине Df + zu (принимается в диапазоне от 1,0 до 3,0); qb – предельная несущая способность неармированного фундамента при глубине подошвы Df + zu; C1 – постоянная (2 для квадратного фундамента и 1 для сплошного фундамента); ϕr – угол трения армированного заполнения; γ′r – эффективный удельный вес армированного наполнителя; Ks – коэффициент продавливания, предложенный Мейерхофом и Ханной; Ta – допустимая прочность арматуры на растяжение; ca – сцепление между перфорирующим клином и армированным заполнителем; δ – угол трения между пробивным клином и армирующим заполнителем.

Из приведенных в формуле параметров наиболее важными являются прочность арматуры на растяжение, сцепление и угол трения между материалом заполнителя и армирующим элементом.

Ранее выполненные исследования [15–18] установили, что прочность на растяжение геосинтетиче-ских материалов тесно связана с массой на единицу площади. Геотекстиль с большей массой на единицу площади обычно прочнее легкого геотекстиля. Также для геосинтетиков установлено, что прочность на растяжение зависит от скорости деформации, при которой испытывается образец. При низкой скорости деформации измеренная прочность имеет тенденцию быть ниже и достигается при большем значении деформации разрушения. И наоборот, при высокой скорости деформации измеренная прочность имеет тенденцию быть выше и достигается при меньшей деформации разрушения.

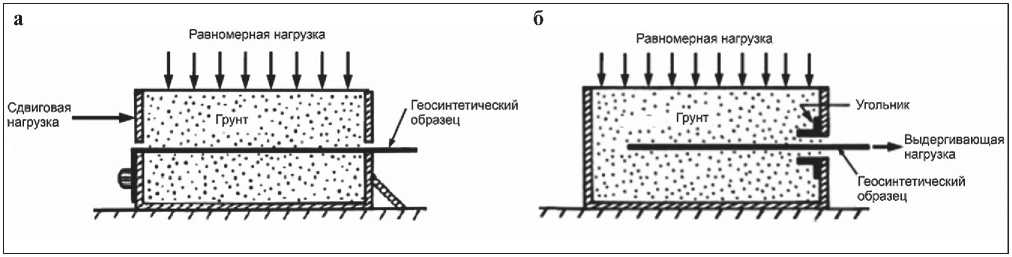

Когда геосинтетик используется для армирования грунтового массива, важно, чтобы связь между грунтом и геосинтетиком была достаточной для предотвращения скольжения грунта по геосинтетику или вытягивания геосинтетика из грунта при мобилизации растягивающей нагрузки в геосинтетике. Связь между геосинтетиком и грунтом зависит от взаимодействия их контактных поверхностей [16–20]. Таким образом, взаимодействие грунт-геосинтетик через трение на границе раздела и/или характеристики блокировки является ключевым элементом в характеристиках армированных грунтовых массивов. Особенно это важно для таких сооружений, как подпорные стены, откосы, основания фундаментов и насыпи, а также в других областях, где для обеспечения устойчивости грунтового материала важно взаимодействие между грунтом и геосинтетиком, чтобы обеспечить требуемое скольжение или отрыв в полевых условиях. Взаимодействие в основном отвечает за передачу напряжений от грунта к геосинтетику. Во всех случаях свойства взаимодействия используются для определения длины связи геосин-тетического материала, необходимой за пределами критической зоны. Можно выделить два типа испытаний, которые в настоящее время используются для оценки взаимодействия грунта и геосинтетика. К ним относятся испытание на прямой сдвиг с использованием сдвигового ящика и испытание на от-рыв/закрепление [14–19].

Основной принцип этих испытаний заключается в том, что для перемещения твердого объекта весом W по горизонтальной плоскости требуется приложение горизонтальной силы µW, где µ – коэффициент трения между материалом объекта и материалом плиты [18–24].

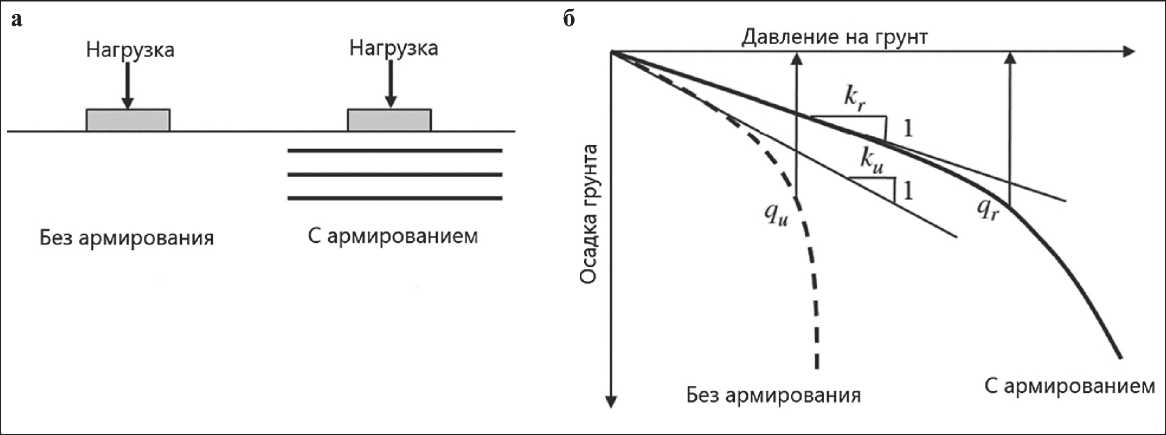

При испытании на прямой сдвиг сопротивление сдвигу между геосинтетиком и грунтом определяется путем помещения геосинтетика и грунта в коробку прямого сдвига, разделенную на верхнюю и нижнюю половины (рис. 3a). Геосинтетический образец закрепляется вдоль края коробки, где действует сила сдвига. К коробке приложена постоянная нормальная сила, представляющая расчетные напряжения. Удерживая нижнюю половину коробки неподвижной, верхняя половина подвергается действию силы сдвига по ступенчатой схеме нагружения или с постоянной скоростью деформации. Сила сдвига записывается как функция горизонтального смещения верхней половины коробки сдвига. Испытание проводится как минимум при трех различных

Рис. 3. Схема проведения испытания на взаимодействие грунт и геосинтетик: а – испытания на прямой сдвиг, б – испытание на выдергивание

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ нормальных сжимающих напряжениях, выбранных для моделирования соответствующих полевых условий. Предельные значения касательных напряжений, обычно пиковых и остаточных касательных напряжений, наносятся на график относительно соответствующих им значений приложенных нормальных напряжений. Схема установки и результаты испытаний по данной схеме приведены ниже. Испытания по схеме б на рис. 3 в данной работе пока не обсуждаются.

Лабораторное исследование свойств геосинтетических материалов

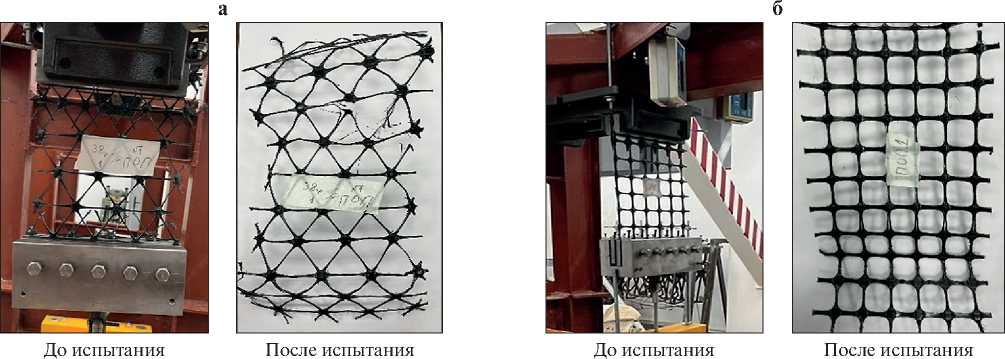

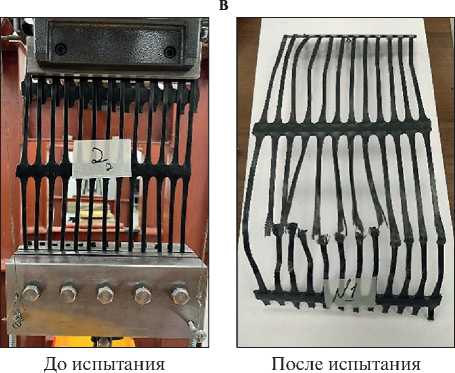

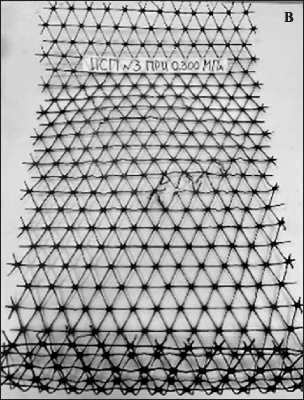

Для изучения физико-механических свойств были выбраны следующие типы материалов: геосетка гексагональная ТХ-170, геосетка полипропиленовая СД-40, геосетка одноосная полипропиленовая СО-90 и геотекстиль нетканый ПП 250 (рис. 5а, б, в, г).

В данном исследовании основными параметрами, подлежащими изучению, являются предел прочности при растяжении и относительное удлинение при разрыве. Эти параметры изучаются путем проведения испытания на растяжение, при котором к образцу прикладывается усилие растяжения и строится кривая зависимости усилия растяжения от удлинения.

Прочность на растяжение обычно определяется испытанием на растяжение широкой полосы, которое проводится на геосинтетической полосе шириной 200 мм с расчетной длиной 100 мм (ASTM, 2011b). Геосинтетический образец шириной 200 мм по всей ширине захватывается зажимами разрывной машины для испытания прочности на растяжение и растягивается в одном направлении с заданной постоянной скоростью до тех пор, пока образец не разорвется. В процессе растяжения измеряются как нагрузка, так и деформации. Однако эта методика не совсем точно моделирует работу геосинтетических материалов в грунтовой среде. В основании конструкции грунт нагружается ступенями, и, соответственно, геосин-тетический материал также нагружается ступенчато. Поэтому в дополнение к испытаниям на разрывной машине, где усилие прикладывается с постоянной скоростью, были проведены испытания со ступенчатым приложением растягивающей нагрузки до разрушения, а также испытания длительно действующей постоянной нагрузки для определения порога пластического течения материала.

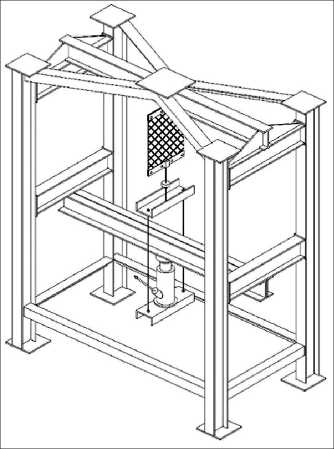

Для проведения этих испытаний использовались установки в виде силовых рам, представленные на рис. 4.

Установки позволяют проводить испытания при ступенчатом и длительном загружении образцов. Для удержания опытных образцов использовался тисковый зажим, выполненный в соответствии с ГОСТ 32491–2013.

Каждая силовая установка имеет верхний и нижний тисковые зажимы. Верхний зажим шарнирно закреплен к перекладине силовой рамы, в то время как нижний зажим также шарнирно соединен с верхним рамным швеллером упорной рамы. При помощи упорной рамы и домкрата растягивающее усилие передается на испытуемый образец (рис. 4). Деформации подвижного зажима измеряются с помощью электронного прогибомера ПСК МГ-4, а величина усилия замеряется динамометром ДМС 10 кН.

Для выявления характеристик и поведения гео-синтетических материалов под воздействием продолжительного времени использовалась другая установка. Отличие этой установки заключается в том, что усилие растяжения прикладывается с помощью коромысла, опертого на опорный швеллер. Переда-

Рис. 4. Установка для испытаний геосинтетических материалов

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ точное число коромысла составляет 1:10, а нагрузка на коромысло создается образцовыми гирями весом 1,0–3,0 кг. Такое конструктивное решение позволяет поддерживать заданную постоянную нагрузку в течение длительного времени. Для измерения перемещения движущейся части зажима используются электронные прогибомеры ПСК МГ-4 с ценой деления 0,01 мм. Применяются два прогибомера, расположенные с двух сторон образца, для определения средней деформации. Для измерения осевого усилия от силового домкрата используется электронный динамометр ДМС 10 кН.

Поскольку работа геосинтетического материала предполагается в составе грунта, совместно с грунтом основания зданий и сооружений, в дополнение к общепринятой методике, по ГОСТ 32491-2013 использовались особенности методики исследования свойств грунтов по ГОСТ 12248.1-2020. В частности, использованы рекомендации в части выдержки вели- чин ступеней нагружения и времени условной стабилизации деформаций при испытаниях гравелистых и песчаных грунтов.

Прочность на растяжение определяется испытанием на растяжение широкой полосы шириной 200 мм с расчетной длиной не менее 100 мм. Испытуемый образец шириной 200 мм по всей ширине захватывается стандартными зажимами для испытания прочности на растяжение и растягивается в вертикальном направлении. Нагрузка на образец прикладывается ступенями по 15 кН и выдерживается от 0,5 до 1,0 часа до стабилизации деформаций. За критерий условной стабилизации деформации принимается скорость осадки штампа, не превышающая 0,1 мм за указанное время. В процессе растяжения нагрузка измеряется динамометром. Увеличение истинной расчетной длины образца при любой заданной нагрузке измеряется с помощью электронных проги-бомеров марки ПСК-МГ4 (рис. 5).

г

Рис. 5. Виды материалов до и после испытания: а – вид геосетки гексагональной ТХ-170; б – вид геосетки полипропиленовой СД-40; в – геосетка одноосная СО-90 полипропиленовая; г – геосетка одноосная СО-90 полипропиленовая

До испытания После испытания

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Ширина образца сохраняется больше, чем его длина, так как некоторые геосинтетики имеют тенденцию сжиматься под нагрузкой в области расчетной длины. Большая ширина снижает усадочный эффект таких геосинтетических материалов и, приближаясь к условиям плоской деформации, более точно имитирует деформацию, которую испытывает геосинтетический материал при внедрении в почву в полевых условиях.

Подготовка и загрузка образцов при проведении длительных испытаний схожа с испытаниями на разрыв. При проведении длительных испытаний для передачи нагрузки на образцы использовались эталонные гири весом по 3 кг через коромысло с передаточным числом 1:10. Нагрузка прикладывалась ступенями по 0,1 от предельной нагрузки на растяжение по паспортным данным геосинтетическо-го материала. За критерий условной стабилизации деформации принималась скорость деформации образца, не превышающая 0,1 мм за время от 0,5 до 1,0 часа. Однако для некоторых материалов, например, геотекстилей, испытания продолжались несколько дней (рис. 5).

Подготовка образцов выполнялась в соответствии с рекомендациями ГОСТ 32491-2013. Для испытания подготавливались образцы номинальной ширины 200 мм (исключая бахрому) и достаточной длины, чтобы расстояние между зажимами составляло не менее 100 мм; при этом длина образца при измерении должна находиться параллельно направлению приложения растягивающего усилия (рис. 5).

Образец для испытания должен содержать по крайней мере один ряд узлов или поперечных элементов, исключая узлы поперечных элементов, зафиксированных в зажимах. Для материалов с шагом менее 75 мм образец должен содержать не менее четырех полных растягиваемых элементов (ребер) в направлении ширины. Материалы с шагом более 75 мм, но менее 120 мм, должны содержать не менее двух полных растягиваемых элементов в направлении ширины. Для материалов с шагом более 120 мм испытанию допускается подвергать одиночные ребра (рис. 5).

Прочность при растяжении Тmах , кН/м, рассчитывают непосредственно по данным испытательной разрывной машины по формуле:

T max

= Fmax * c ,

где Fmах – зарегистрированная максимальная сила, кН; с – величина, выведенная из формулы (4) или (5), соответственно.

Для нетканого, тканого и нитепрошивного геотекстиля, а также геосинтетических глиняных барьеров (бентонитовых матов):

c = 1 / B , (5)

где В – это номинальная ширина образца, м.

Для георешеток или аналогичных геосинтетиче-ских материалов с открытой структурой c = Nm / ns, (6)

где Nm – среднее число растягиваемых элементов на ширине 1 м испытуемого образца для испытания, ns - число растягиваемых элементов в пределах испытуемого образца для испытания.

Деформация (удлинение) в процентах при максимальной нагрузке должна регистрироваться и указываться в протоколе испытания с точностью до 0,1%. Деформация (удлинение) при максимальной нагрузке определяется как зарегистрированное увеличение длины образца для испытания (в миллиметрах) от уровня предварительного натяжения до максимальной нагрузки, умноженное на 100 и деленное на истинную расчетную длину (в миллиметрах).

Истинная расчетная длина определяется как номинальная расчетная длина плюс удлинение от начала испытания до уровня предварительного натяжения.

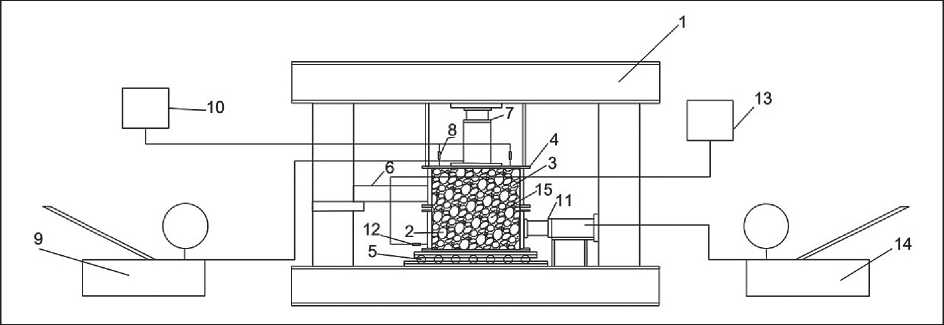

Испытания свойств на границе грунт-геосинтетика

Для проведения испытаний использована схема (рис. 3а), по принципу испытания на прямой сдвиг. Конструктивная схема прибора показана на рис. 6. Конструкция срезного прибора обеспечивает первоначальное вертикальное давление на образец (от веса штампа и измерительных приборов на нем) не более 0,025 МПа.

Испытание на прямой сдвиг может проводиться для изучения характеристик трения по поверхности раздела геосинтетик-геосинтетик путем размещения геосинтетического образца между нижней и верхней половинами обоймы сдвигового прибора.

В сдвиговом приборе проведены две серии испытаний гравийного грунта. Первая серия была проведена для определения параметров прочности только гравийного грунта в соответствии с ГОСТ 12248.12020. Во второй серии в плоскость среза сдвигового прибора укладывалась георешетка. Для проведения экспериментов с геосинтетическими решетками использован модифицированный вариант прибора одноплоскостного среза, общий вид которого показан на рис. 7. Прибор оснащен специальным устройством для фиксации геосинтетического материала.

Работа прибора организована в силовом режиме загружения (режим управляемых деформаций) с возможностью контроля как касательных напряжений,

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Рис. 6. Общая схема сдвигового прибора с диаметром образца 41см: 1 – силовая рама; 2 – подвижная обойма; 3 – неподвижная обойма; 4 – верхний штамп; 5 – шарики по полозьям; 6 – упор; 7 – вертикальный домкрат; 8 – датчики перемещений; 9 – ручная насосная станция для вертикального домкрата; 10 – блок для измерения вертикальных перемещений; 11 – домкрат для горизонтального перемещения; 12 – про-гибомер; 13 – блок для измерения горизонтальных перемещений; 14 – ручная насосная станция для горизонтального домкрата; 15 – образец грунта

Рис. 7. Вид модифицированного сдвигового прибора для испытаний с геосинтетиками

так и деформаций сдвига в любой момент времени. Движение нижней подвижной обоймы прибора создается с помощью гидравлического домкрата.

Для проведения испытания обоймы прибора заполняются послойно гравийным грунтом, уплотняя его через каждые 5–7 см. Грунт заполняет цилиндр до тех пор, пока его поверхность не окажется на 5 см ниже уровня верхней обоймы. Затем устанавливаются штамп, домкраты и датчики для измерения вертикальных и горизонтальных деформаций. Испытания на сдвиг проводятся не менее трех раз при сжимающих нормальных напряжениях, моделирующих работу системы в полевых условиях.

Вышеописанная конструкция системы вертикальной загрузки обеспечивает равномерность передачи нормальных давлений на образец грунта, что способствует однородности деформированного состояния грунта в плоскости среза.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

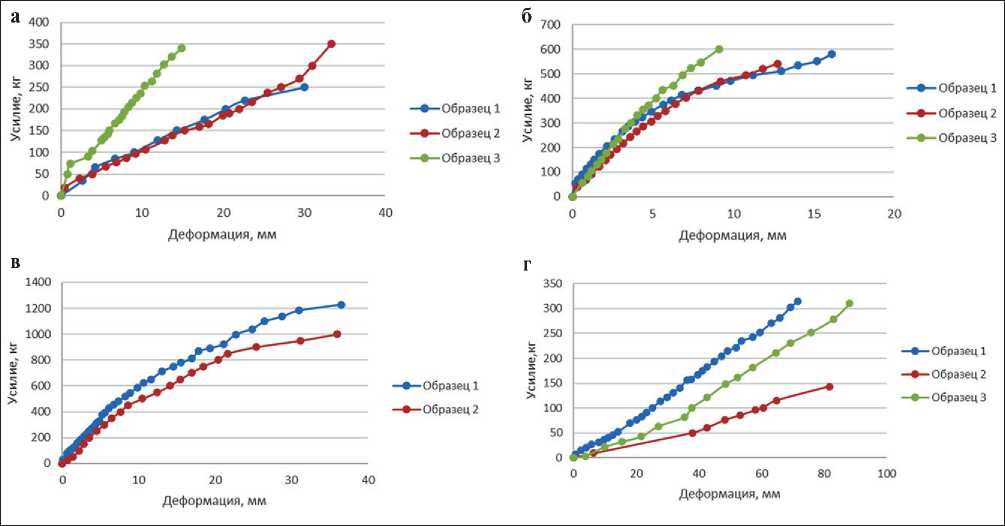

Анализ полученных результатов показывает, что испытания по схеме ступенчатого нагружения с выдержкой для стабилизации определенного уровня и сравнение результатов с паспортными данными, полученными по ГОСТ 32491, выявили следующие результаты (табл. 1). Для всех материалов наблюдается снижение прочности при разрыве, которое колеблется в диапазоне от 28 до 42% для геосеток разных типов. Относительное удлинение при разрыве уменьшилось для гексагональной и двухосной георешетки на 8,6 и 30% соответственно. Для одноосной георешетки относительное удлинение увеличилось на 45%. Для геотекстиля также условия проведения испытаний оказали влияние на его механические свойства. Прочность при разрыве уменьшилась на 15,7%, тогда как относительное удлинение увеличилось на 26,5% (рис. 8).

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Таблица 1

Результаты испытаний геосинтетических материалов

|

№ |

Вид материала |

Плотность материала г/м2 |

Максимальная нагрузка при растяжении Fmax, кН |

Данные по результатам испытаний |

Паспортные данные материалов |

||

|

Прочность при разрыве, Т max , кН/м |

Относительное удлинение при разрыве не менее, % |

Прочность при разрыве, кН/м |

Относительное удлинение при разрыве не менее, % |

||||

|

Геосетка гексагональная ТХ-170 |

|||||||

|

1 |

290 |

3,16 |

14,7 |

13,7 |

21 |

15 |

|

|

Геосетка полипропиленовая СД-40 «Геомакс» |

|||||||

|

2 |

530 |

5,73 |

28,65 |

7,3 |

40 |

10,5 |

|

|

Геосетка одноосная СО-90 полипропиленовая |

|||||||

|

3 |

690 |

11,15 |

51,5 |

14,5 |

90 |

10 |

|

|

Геотекстиль нетканый ПП, 250 |

|||||||

|

4 |

250 |

0,70 |

7,0 |

25,3 |

8,3 |

20 |

|

Полученные отличия в свойствах материалов можно объяснить их особыми характеристиками как полимерных материалов, которые по-разному проявляются при нагружении с постоянной скоростью деформации и при ступенчатом загружении с контролем стабилизации деформаций. Вязкоупругое поведение геосинтетических материалов может приводить к вводящим в заблуждение результатам как при длительных, так и при быстрых испытаниях на растяжение. Испытания, проводимые для получения расчетных параметров, должны также учитывать долгосрочные условия и влияние окружающего грунта. Обнаружено, что геосинтетическое удержание в грунте в полевых условиях и связанное с этим сцепление частиц грунта с геосинтетической структурой оказывают значительное влияние на напряженно-деформированные свойства.

Испытания на сдвиг проведены с гравийным грунтом с максимальным размером частиц не более

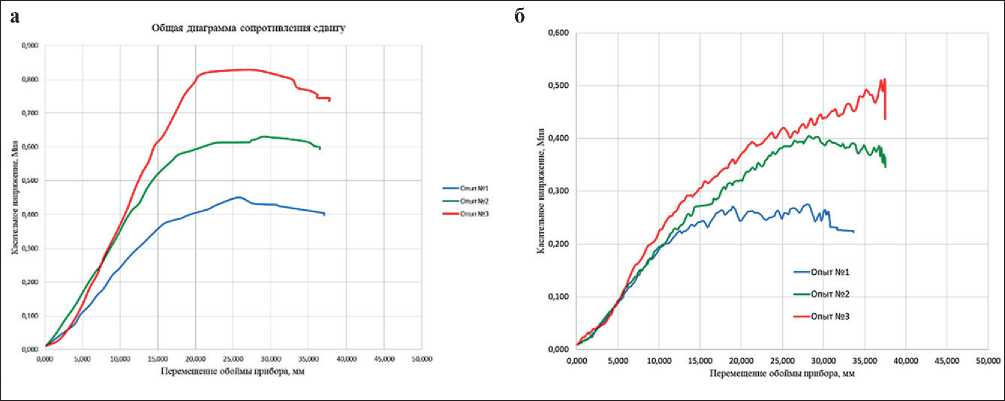

30 мм и содержанием крупных фракций не более 30%. Испытания выполнены при постоянных вертикальных нагрузках 0,1 МПа, 0,2 МПа и 0,3 МПа. Основные результаты представлены на рис. 9.

Видно, что сопротивление сдвигу характеризуется как пиковыми, так и остаточными значениями. Пиковые значения прочности для гравийного материала составляют удельное сцепление C = 0,258 МПа и угол внутреннего трения φ = 62°. Остаточная прочность зафиксирована недостаточно четко, поэтому пока не обсуждается. В испытаниях с георешеткой в плоскости сдвига пиковые значения показывают удельное сцепление C = 0,16 МПа и угол внутреннего трения φ = 49,4°.

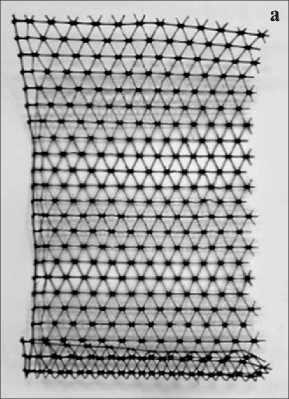

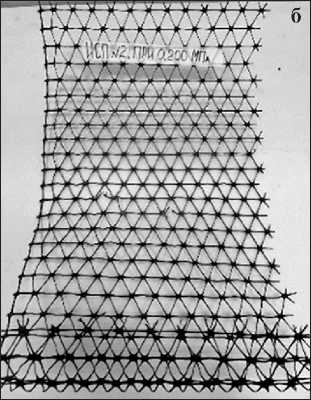

Процесс сопротивления сдвигу включает перемещение и перекатку частиц грунта на границе решетки. Активность участия частиц в сдвиге свидетельствует о наличии следов локальных порывов георешетки. При нормальном напряжении 100 кПа

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Рис. 8. Диаграммы растяжения образцов: а – геосетка гексагональная ТХ-170; б – геосетка полипропиленовая СД-40; в – геосетка одноосная СО-90; г – «Геотекстиль нетканный»

Рис. 9. Результаты испытаний в сдвиговом приборе: а – сопротивление сдвигу гравийного грунта (сцепление С = 0,2583МПа, угол внутреннего трения φ = 62°); б – сопротивление сдвигу с георешеткой в плоскости среза (сцепление С = 0,16МПа, угол внутреннего трения φ = 49,4°)

следы порывов почти не видны (рис. 10 а). При нормальных напряжениях 200 и 300 кПа следов порывов становится больше по мере роста напряжений и деформаций (рис. 10 б, в). Таким образом, следует констатировать, что процесс сопротивления сдвигу на границе геосинтетика и грунта следует рассматривать как сложный сдвиговой процесс, зависящий от типа геосинтетика и гранулометрических свойств грунтового материала.

Ранее исследования [25–29] показали, что угол внутреннего трения составляет φ = 43°, 38°, 36°, 35°, 41° соответственно для песчано-песчаного, песчаноиглопробивного нетканого геотекстиля, песчано-термоскрепленного нетканого геотекстиля, песчанооблегченного тканого геотекстиля и песчано-георе-шетки (по расчету по BS EN ISO 13738 (BSI, 2004a)). Наши исследования показали, что угол трения для гравийного грунта с георешеткой составляет 49,5°.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Рис. 10. Вид гексагональной решетки после испытания на сдвиг: а – при напряжении 100кПа; б – при напряжении 200кПа; в – при напряжении 300кПа

Эта величина вписывается в общую закономерность приведенных выше данных. Обычно [14] угол трения для грунт-геотекстиль принимается между (2/3)φ и φ, где φ – угол сопротивления грунта сдвигу. Нами для гравийного грунта угол внутреннего трения получен как φ = 62°. Поэтому соотношение угла трения для грунт-геотекстиль составило 3/4 φ. Мы считаем, что данный результат объясняется большой фракцией гравийного грунта и размерами ячеек георешетки.

Как отмечено другими исследователями [1, 2, 4, 5, 8, 12], прямое испытание на сдвиг не подходит для определения точных соотношений между напряжением и деформациями из-за неравномерного распределения силы сдвига и смещения в пределах камеры сдвигового прибора. Общее сопротивление может быть комбинацией скольжения, качения, сцепления частиц грунта и геосинтетических поверхностей, а также напряжения сдвига внутри геосин-тетического образца. Сопротивление сдвигу может варьироваться на разных сторонах геосинтетического материала и меняться в зависимости от направления сдвига относительно ориентации геосинтетического материала.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можно сделать следующие выводы:

Большая часть интенсивно застраиваемой территории южного Казахстана расположена на грунтах со специфическими свойствами. К ним относятся просадочные, лессовые, набухающие и переувлажненные слабые грунты. Из строительной практики известно, что при строительстве зданий в таких условиях требуются мероприятия по упрочнению грунтов оснований.

Упрочнение поверхностных слоев грунта с использованием метода замены на более прочный материал является наиболее распространенным и технологичным. Однако метод имеет ограничения по глубине подушки (для Казахстана рекомендуется 5–6 метров) и виду применяемого для замены материала. В Казахстане обычно в качестве вновь уплотняемого грунта используют местный глинистый грунт, для улучшения физико-механических свойств которого применяют различные методы. Одним из таких методов является упрочнение с использованием геосинтетических материалов. При этом образуется композитный массив с физико-механическими свойствами, которые определяются свойствами грунта и геосинтетического материала.

Испытания геосинтетических материалов в кинематическом режиме показали, что для всех материалов наблюдается снижение прочности при разрыве. Снижение колеблется в диапазоне от 28 до 42% для геосеток разного типа. Относительное удлинение при разрыве уменьшилось для гексагональной и двухосной георешетки на 8,6 и 30% соответственно. Для одноосной георешетки отмечено увеличение относительного удлинения. По геотекстилю прочность при разрыве уменьшилась на 15,7%, а относительное удлинение увеличилось на 26,5%. Полученные данные, скорее всего, отражают длительную прочность материалов.

Испытания на модифицированном сдвиговом приборе, проведенные на примере гравийного грунта, показали, что эффективность повышения механических свойств грунтовых подушек, упрочненных геосинтетическими материалами, зависит от точности определения свойств на границе геосинтетик-грунт.

ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ

Данные, представленные в статье, получены только для статических условий применения армированных грунтовых подушек. Влияние сейсмического воздействия на упрочненное основание может выявить факторы, которые внесут коррективы в рабо- тоспособность армоцементных колонн, а также в работоспособность упрочненных грунтовых массивов в целом. Эти факторы подлежат изучению в наших последующих исследованиях и будут использованы в рекомендациях для реальных проектов.

Список литературы Применение геосинтетических материалов для повышения несущей способности грунтовых подушек

- Sitek W., Kozłowski F., Kiersnowska A., & Dohojda M. The application of hexagonal geogrid as a reinforcement element of the base of a road embankment. Acta Scientiarum Polonorum. Architectura. 2023; 22: 102–109. https://doi.org/10.22630/aspa.2023.22.11

- Dhanya K. A., Vibha S., & Divya P. V. Coupled Flow-Deformation Analysis of MSE Wall Reinforced with Hybrid Geogrids. International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering. 2023; 9(4). https://doi.org/10.1007/s40891-023-00466-7

- Razeghi H.R. & Ensani A. Clayey Sand Soil Interactions with Geogrids and Geotextiles Using Large-Scale Direct Shear Tests // International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering. 2023; 9(2). https://doi.org/10.1007/s40891-023-00443-0

- Abdi M.R., Tabarsa A. & Haghgouy P. Evaluation of Soil–Geometrically Modified Geogrid Interaction in Direct Shear Mode. International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering. 2023; 9(5). https://doi.org/10.1007/s40891-023-00479-2

- Shi D., Niu J., Zhang J., Chao Z. & Fowmes G. Effects of particle breakage on the mechanical characteristics of geogrid-reinforced granular soils under triaxial shear: A DEM investigation. Geomechanics for Energy and the Environment. 2023; 34. https://doi.org/10.1016/j.gete.2023.100446

- Lukpanov R., Dyussembinov D., Zhantlesova Z. & Yenkebayeva A. Evaluation of tensile strength characteristics of geosynthetic materials designed to ensure embankment stability. Technobius. 2023; 3(2): 0036. https://doi.org/10.54355/tbus/3.2.2023.0036

- Mohammed S.A., Naimi S. & AbdulKareem A.H. The effect of geogrid reinforcement of embankment over soft foundation. Periodicals of Engineering and Natural Sciences. 2022; 10(6): 5–27. https://doi.org/10.21533/pen.v10i6.3345

- Jin J., Liang X., Yang G. & Zhou Y. Test Studies on Geogrid–Soil Interface Behavior under Static and Dynamic Loads. Sustainability (Switzerland). 2022; 14(7). https://doi.org/10.3390/su14074299

- Gao Y.X., Zhu H.H., Ni Y.F., Wei C. & Shi B. Experimental study on uplift behavior of shallow anchor plates in geogridreinforced soil. Geotextiles and Geomembranes. 2022; 50(5): 994–1003. https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2022.06.006

- Jayanandan M. & Viswanadham B.V.S. Evaluation of the Behavior of Geogrid-Reinforced Soil Walls Subjected to Rainfall Through Centrifuge Model Tests. International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering. 2022; 9(6). https://doi.org/10.1007/s40891-023-00487-2

- Lu L., Chen B., Wang Z., Wang S. & Arai K. Study on seismic stability and performance of reconstruction embankment using geogrid reinforced soil technology. Transportation Geotechnics. Elsevier Ltd. 2024; https://doi.org/10.1016/j.trgeo.2023.101148

- Eissa A., Alfaro M., Bartz J.R., Bassuoni M.T. & Bhat S. Soil-Reinforcement Interaction of a Geogrid–Geotextile Composite. International Journal of Geosynthetics and Ground Engineering. 2023; 9(6). https://doi.org/10.1007/s40891-023-00506-2

- Kumar S. & Singh S.K. Subgrade soil stabilization using geosynthetics: A critical review. Materials Today: Proceedings. 2023; https://doi.org/10.1016/j.matpr.2023.04.266

- Cui K., Zhang D., Li Q., Yang S. & Zhang H. Experimental investigation on the accumulated strain of coarse-grained soil reinforced by geogrid under high-cycle cyclic loading. Geotextiles and Geomembranes. 2023; 51(1): 233–244. https://doi.org/10.1016/j.geotexmem.2022.11.001

- Liu W., Li H., Yang Y., Xu P., Dai Z., Yang G. & Wang Z. Study on Improvement Characteristics of a Novel Geotextile with Stitched Transverse Ribs. Applied Sciences (Switzerland). 2023; 13(3). https://doi.org/10.3390/app13031536

- Gao J., Liu L., Zhang Y. & Xie X. Deformation mechanism and soil evolution analysis based on different types geogrid reinforced foundation. Construction and Building Materials. 2022; 331. https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2022.127322

- Derksen J., Fuentes R. & Ziegler M. Geogrid-soil interaction: Experimental analysis of factors influencing load transfer. Proceedings of the Institution of Civil Engineers: Geotechnical Engineering. 2022; https://doi.org/10.1680/jgein.21.00110

- Wang G., Zhang X., Liu X., Chang Z. & Liu Z. Large-scale Field Tests of the Performance of Geogrid-reinforced Piled Embankment over Soft Soil. KSCE Journal of Civil Engineering. 2024; 28(2): 655–672. https://doi.org/10.1007/s12205-023-0837-y

- Bekbasarov I., Nikitenko M., Shanshabayev N., Atenov Y. & Moldamuratov Z. Tapered-prismatic pile: driving energy consumption and bearing capacity. News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences. 2021; 6(450): 53–63. https://doi.org/10.32014/2021.2518-170X.119

- Khomyakov V.A., Gumenyuk V.V. & Dursynov S.B. Restoring the serviceability of buildings in areas where loess macroporous foundations are widespread. Industrial and Civil Construction. 2022; 8: 48-56.

- Khomyakov V.A., Shalkaev B. & Emenov Yu.M. Application of various methods of soil strengthening for stabilization of slopes in seismic areas. Scientific and practical magazine for designers and builders. 2020; 1: 11-14.

- Das K., Chattaraj S. & Bandyopadhyay K. Review on the Application of Geosynthetic for Ground Improvement. Lecture Notes in Civil Engineering. 2023; 298. https://doi.org/10.1007/978-981-19-6774-0_8

- Suleimenov Z.T., Sagyndykov A.A., Moldamuratov Z.N., Bayaliyeva G.M., & Alimbayeva Z.B. High-strength wall ceramics based on phosphorus slag and bentonite clay. Nanotechnologies in Construction. 2022; 14(1): 11–17. https://doi.org/10.15828/2075-8545-2022-14-1-11-17

- Shukla S.K. An Introduction to Geosynthetic Engineering. In An Introduction to Geosynthetic Engineering. 2016. https://doi.org/10.1201/b21582

- Korobova O. & Loshchev V. Technology for Strengthening Earth Mound’s Foundations, Reinforced with Geosynthetic Materials. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 2020; 953(1). https://doi.org/10.1088/1757-899X/953/1/012063

- Thamer L. & Shaia H. The Effect of Geotextile Layers and Configuration on Soil Bearing Capacity. Mathematical Modelling of Engineering Problems. 2021; 8(6). https://doi.org/10.18280/mmep.080608

- Khomyakov V.A., Gumenyuk V.V. & Dursynov S.B. Comparison of the results of calculation of the bases of highrise buildings PC Midas and PC Plaxis. Bulletin of Kazakh Leading Academy of Architecture and Construction. 2022; 84(2): 328–338. https://doi.org/10.51488/1680-080x/2022.2-36

- Lavrov A.S., Khomyakov A.P. & Nikulin V.A. Methodic for simulation of mixing the processes with large content of the solid phase. Central Scientific Library of the Urals Branch of the Russian Academy of Sciences. 2018; 151–162. https://doi.org/10.32460/ishmu-2018-6-0018

- Jakiyayev B.D., Moldamuratov Z.N., Bayaliyeva G.M., Ussenbayev B. U. & Yeskermessov Z.E. Study of local erosion and development of effective structures of transverse bank protection structures. Periodicals of Engineering and Natural Sciences. 2021; 9(3): 457–473. https://doi.org/10.21533/pen.v9i3.2191