Применение итерационно-интерполяционного метода для решения задач математической физики

Автор: Гришин Анатолий Михайлович, Зинченко Владислав Иванович, Ефимов Константин Николаевич, Якимов Анатолий Степанович

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 3 т.1, 2008 года.

Бесплатный доступ

На основе итерационно-интерполяционного метода разработан алгоритм решения уравнения параболического типа и получена разностная схема для численного решения уравнения вида пограничного слоя с учетом различных режимов течения и в широком диапазоне чисел Рейнольдса и Маха. Полученная неявная разностная схема безусловно устойчивая с погрешностью аппроксимации второго порядка по поперечной и первого порядка по маршевой переменной. Методом пробной функции рассмотрена практическая сходимость разностной схемы.

Короткий адрес: https://sciup.org/14320437

IDR: 14320437

Текст научной статьи Применение итерационно-интерполяционного метода для решения задач математической физики

В работах [1 - 7] предложен и развит итерационно-интерполяционный метод (ИИМ) для решения различных уравнений математической физики. Так при переводе работы [2] на английский язык [3] авторами сделано дополнение, в котором для одного частного случая утверждается, что погрешность аппроксимации составляет O ( h 2 k ), где h — шаг разностной сетки, а k = 1, 2 — номер итерации. В статье [4] даны алгоритмы ИИМ для решения уравнений параболического, гиперболического и эллиптического типов, допускающие точное решение, и дана оценка точности полученных численных решений, в публикации [5] получили развитие ИИМ для решения трехмерного уравнения теплопроводности. Обобщение ИИМ на трехмерный случай для уравнения параболического типа сделано в работе [6]. В книге [7] излагается современное состояние ИИМ.

Суть алгоритма ИИМ заключается в использовании метода последовательных приближений на каждом элементарном отрезке разностной сетки, соответствующей области определения исследуемой краевой задачи, в результате чего точность приближенного решения повышается как путем уменьшения шага разностной сетки, так и путем увеличения числа итераций [1]. В дальнейшем устанавливается связь ИИМ с теорией сплайнов [3] и даны примеры применения к решению некоторых нелинейных краевых задач [4].

2. Построение разностной схемы для уравнения типа пограничного слоя на основе ИИМ

Пусть требуется решить параболическое уравнение вида

5 L 5X' ГX г v . , 5X _ 5X f+ f^+ f X + f-+ f-

5j( 1 5Z ) 2 5Z 3 4 5 55 6 5/

в области 0 < Z < S , 0 < ф <Ф , 0 < Z < L с начальным условием

X I e — 0 — X 6 е ( Ф , Z ), X I ,— 0 — X „е, J ) (2)

и, для простоты выкладок, с граничным условием первого рода

X I Z— 0 — X , ( 5 , ф ), X Z— L - X e ( 5 , ф ).

Алгоритм ИИМ для уравнения параболического типа (1) приводит к следующей системе линейных уравнений:

AX i + 1 - B i X i + C i X i - 1 + D i — 0 ( i — 1, N - 1) .

Коэффициенты A i , B i , C i , D i согласно алгоритму, подробно описанному в [7], с учетом трехмерного характера течения и заменой частных производных конечными разностями д X /55 — ( X - X 5 )/ А5 , д X /5ф — ( X - X ф )/ Аф определяются следующим образом:

A i — Y 1 А5Аф( f ,, , + , + f „■)+? 1 -Ч-Аф^у-1 ( f 2, , „ + 2 f 2, )+

+ у,А5Аф ^ ( f + f 3, )^ /^ ( f w + f „) - , А A J • ( f w + f J ; 6 6 6

B, — Y . А5Аф ( f z , „ + f U) +Y . А5АфА^3+ 1. ( f 2,„ + 2 f 2, , ) -

-

Y

l

А5АфА|

+.

(

fU1]

+

3

f

u)

+

Y

]

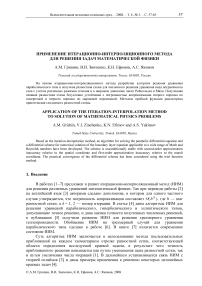

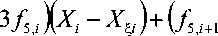

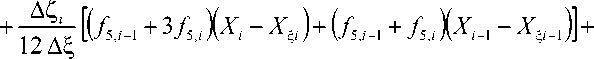

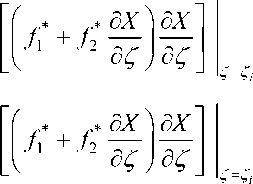

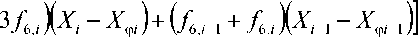

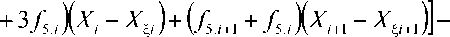

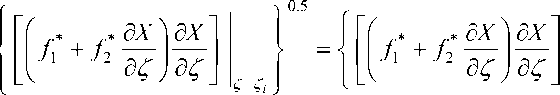

A 1.(f:,i„ + 3f,,.)+ 66 +Y]А5А|+■ (f,,i+1 + 3f,,)+y,aA; (f6,-1+3f,,i)+ 66 + Y 2 А5АФ(f1,i--1 + f J-Y 2 А5АФА|1(f2,i-1 + 2 f 2,i-)- -Y2 А5АФА^(fVi-!+ 3f ..J+Y2АФА|L(f;,M + 3f,.); Ci— Y 2 А5АФ(f|,i-1 + fu)-r 2 А5АФА|А (fl.i-1+ 2 f2i)+ + Y2А5Аф^|2(f,„ + f J-Y А^/ 'J (fU.1 + f;,i)- Y А- 'J (f6,-1 666 ; AZ 2, / x AZ2 / x Di =-Y i A5Aф -|+L (fw + 2 f„)-, 2 A5Aф -3- (f4.—1 + 2 f'J+ AZM 12 A5 5, i+1 - + + Y \ф 7 [(f5,,-i + 3f,,,)X„ +(f,5,,—1 + f,>e—1 ]+ ■ A1Az' [(fs.i« + 3 f.,,)Xф, +(f, .1 + f.,,)X.,+1 ]+ + Y \_ A6 [(fu_, + 3f,.)Xw +(fу,, + f;>.,—1 ]. В соотношениях (5) и ниже обозначено: X^ — значение искомой функции на предыдущем слое по 5; X^ — значение искомой функции на предыдущем слое по ф. При добавлении к системе (5) граничных условий X0 = Xw (5, ф), Xn = X. (5, ф) получается система (N+1) алгебраических уравнений для определения неизвестных величин X0, ... ,XN . Можно показать, что приведенная разностная схема аппроксимирует исходную краевую задачу (1) с погрешностью O(д5+Аф + (AZ)2) в случае постоянного шага по переменной Z и с погрешностью O(AZ+Aф + AZ) — в случае переменного шага по Z , AZ = max(AZ,-). Здесь и ниже Y1 = A£,/(AC,+A£M), Y 2 =AZ„1 /(AZi+AZ„1), AZ, = Z" Z,-1 (i = 1, N-1). (7) Так как при численном интегрировании системы уравнений пограничного слоя необходимо знать потоковые величины, связанные с градиентами искомых функций. Ниже приводятся выражения для вычисления указанных градиентов искомой функции: =( X,- X- )• Z=Z. J1,,-1 Ji,i V2,i-1 J 2,i 2 AZ, 6 - —7Y[(fi,i-1+ 3 fm )Xi+ (fi,i-1+ fi,,)X,-1]+(f4,,-1+ 2 f4,,)+ 12 6 + [(f 6,,-1+ 3 f hi)(X i- Xф, )+ (f hi-1+ f v XXi-1- Xфi-1)]; 12 Aф = ( X+1 - Xi)- Z=Zi f,i+1 + f,i + f2,i+1 + 2 f2,i 2AZi+1 6 - A;-' [(f3,M+ 3f3,i)Xi +(f,+1 + fч)Xi,1 ]+ ^T"(f>,i,1 + 2f4,i)-12 6 7AT_L [(f , 12 A^ 75’i+1 i +1 - XEi+1 )] + +1 +1 [(f6,/' + 1 + 3 f, ii XXi - Xф/ ) + (f6,i' + 1 + f,,i )(Xi' + 1 - Xф/ + 1 )] . 12 Аф В силу того, что при турбулентном режиме течения в пограничном слое коэффициент f1 в уравнении сохранения количества движения во внутренней области турбулентного ядра имеет структуру ** J1 = J1 + J 2 ЧТТ ’ 9z уравнения сохранения количества движения сводятся к виду д 9Z дXАдX + f 1 2dZ JdZ , дX r v , г XX XX + f2 7"7 + f3X = f4 + f5 777 + f6 777 , 9Z 9Z дф а выражения, содержащие градиенты искомой функции, записываются как: 9X АдX = (X,-1 - Z=Z. X f2i-1+2f2 > +(X,- X.-1 )x X *** I, i-1 +J1, i+( J 2, i-1 2 AZ, i i-1 AZ, - [(fi,i-1 + 3fi,i)Xi+ (fi,i-1 +fi,i)Xi-1] + "77"(f4,i-1 + 2f4,i) + 12 6 +|2A^|■ [(f5,i-1 + 3f5,i )(Xi - X^i)+ (f5,i-1 + f5,i )(Xi-1 - X^i-1 ) + [(f6,i-1+ 3f6,i)(Xi- Xфi) + (f6,i-1 +f6,i ^^XXi-1 - XФi-1 )]; 12Аф + X дX АдX = (Xi - X +1i) x f,,M+ 2f2i + (X„, - X, )x Zz. 6 *** I,/+1 +f 1,i+( f 2,/+1 + . 2А<1 i+1 ~ -AZi+1 - Tr [(f3,/.1 + 3 f3,/)X/ +(f3,/+ + f3,/)X/+, ".'■-■ (f,,/„ + 2, f,,/)+ 12 6 +А^1+1[(f 12 А. ^i + 3 fJX_- X J+(f5,;+1 + - + + AZ/+1[(f 12Аф /6,z+1 + 3fмДXi-Xф)+ (fv+1 +fvДX+1 - Xфi+1)]. С использованием условия сшивки потоков (11)-(12) в i-ом внутреннем узле далее записывается разностный аналог уравнения (1) в виде (4), где коэффициенты Ai,Bi,Ci,Di равняются: Ai = Y1 А.Аф(fi*-+1 +fi**)+ Y1A.AФ(f^+1 +f J Xi+* Xi+ AZi+1 + Y1 А^ф^(f22+1 + 2f2.,)+Y1 '-Аф Д/ (f„+1 + f3,)-36 Y АфА; - (fw+fJ-m.^(f„+1+f„.); 66 Bi = Y1 А.Аф(f+ f'J+Y 2 А.Аф(f+ f')+ А^+1(. + Y1 А.Аф3 (f 2,i+1 + 2 f 2,i ) Y2 А.Аф3 (f 2,i-1 + 2 f 2,i ) - Y1 А^АфА|,+1- (f,,M+ 3 f,,,)-y 2 а;АфА)ф (f„-1 + 3 f„)+ 66 + Y1AфA|2+1(f_+ 3fi.,)+ y Аф Л;- (f,,_1 + 3fi.,)+ 66 + Y2А^ ^i- (f ,и + 3fы)+ . A. '; ' (f„+1 + 3,f„); 66 Ci = Y2А.Аф(f!*-1 + f1*-)+ Y2А.Аф(Гтд-х+ f2',i) Xi XiA , , • , А^. - А^,/ А^2/ -Y 2 А.Аф —(f2,z_1 + 2 f2,J+y 2 А.Аф —(f3,z_1 + f.J- - Y 2 Аф А|2(f;,_1 + f;,)- Y 2 А. ^ (f;,и+ f„); 66 АС2., АС2 Di =-Y1 А.Аф3 (f4,i+1 + 2 f4,i)-Y2 А.Аф (f4,i-1 + 2 f4,i) + - ^- [(f.2.1 + 3 f„JX- Xф,)+ 12Аф + Y 2АфА|2[(f.2-1 + 3 f^JX.2+(f 52-1 + - [(f„+1 + 3 fUXx,-X5i)+ + Y А_ А6 Кfu4 + 3 fJx<+(f,.A + f,)xw_i ]. Граничные условия при этом имеют вид (6). Порядок аппроксимации разностной схемы (13) совпадает с порядком аппроксимации схемы (5). Схема (13) позволяет рассчитывать турбулентные режимы течения. Однако присутствие в коэффициентах искомой функции, которая берется с нижнего итерационного слоя, может приводить к существенному уменьшению скорости сходимости, а в отдельных случаях, и к расходимости итерационного процесса, так как в области турбулентного ядра коэффициент турбулентной вязкости много больше величины коэффициента молекулярной вязкости, то есть dX f1 << Л — . dZ С учетом неравенства (14) ниже приводится один из вариантов схемы, свободной от указанного недостатка. Потоковые величины (11)–(12) переписываются в следующем виде: a. (X-x,- )2[ V^ ]2; Zi 4- (xm - x, )2 [ /+7; ] 2, где величины, входящие в (15)–(16), определяются из соотношений: £i a2 (X,- X1-1 )+a3 AZ a1 (X,-X,-1 )2 : P2 (X..1 -X, )+P3AZM Pi (X..1 - X, )2 «1 = 1(f2*,-i+f2*,); «2 = 1(fi'-i + fX^t fU-1+2 f2,,); a = — (f, 1 + 2 f /)- ^^ [(f Z 1+3 f z)Xz- + (f Z 1+f3 z)Xz-1 ]+ 3 4,1 1 4,, 3,, 1 3,Z 3,Z 1 3,,, + [(/5,,-1 + 3f5?kX,-X Z!')+(f5,-1+ f5ДX-1 -X y-1)] + + -^^[(f„,-1 12 Аф P1 = 1(f*,+1 + f2"); P2 = 1 (/1 *+1+/1x- X; ' (fu+1+2f„); 2 26 Рз = -^7+1 (fм+1 + 2 fм)+ ^ [(fм+1 + 3 fм)Xi + (f«*1 + f’■ > X+1 ]6 12 AZ+1 12 A^ [(f5,/+1 + 3 f,XX,- Xw)*(f,.„1 -X«+1)]- AZ*! 12 Аф [(f6J.1 На основе условия сшивки потоков 0,5 а также разложения функций (1 + £1)0’5 и (1 + £2)0,5 в ряд по степеням £1 и £2, соответственно, с удержанием первых двух членов ряда с точностью O(£2), где £ = max( £1, £2), получается следующий вид коэффициентов разностной схемы: A=Y1 ^1 , B, = Y 17^1 *Y 2 7°1 ’ C, = Y 2 Т°Г ’ Di =Y 1AZ+1 00^-Y 2 ^ТТ^ * 2 -7P1 2^ a 1 Y 1в з AZ 2+1 2 7p1 (X+1 - X) Y2aзAZ2 2701 (X,- XM )■ Для использования схемы (19) необходимо выполнение условия £ = max(£1, £2 )<£0, где £o — некоторая малая величина, выбираемая исходя из необходимого порядка аппроксимации по Z исходного уравнения в рассматриваемой области интегрирования. Данная схема является монотонной, так как справедливы соотношения А> 0, C, > 0, В, = A, + C,, что делает метод прогонки абсолютно устойчивым. Тестирование схемы (19) показывает, что эта разностная схема позволяет рассчитывать систему уравнений пограничного слоя для чисел Рейнольдса > 1012 , при этом скорость сходимости увеличивается в несколько раз. Область интегрирования по нормальной координате разбивается на подобласти 0< Z- Z* и Z* Отметим, что в силу физического смысла условий «cшивки» (18) разностные схемы, получаемые при помощи ИИМ, обладают свойством слабой консервативности [8], то есть консервативность удовлетворяется с порядком аппроксимации [7]. В работе [7] методом Фурье [9] в приближении замороженных коэффициентов получено, что разностные схемы ИИМ безусловно устойчивы.

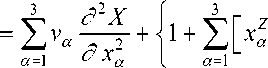

3. Сходимость и пример применения метода Сходимость разностных схем ИИМ устанавливалась практически на последовательности сгущающихся сеток по т и hm (m = 1, 2 ,3) при решении частного случая трёхмерного уравнения (21) со смешанными условиями (22) в кубе Q [0 < xm< 1, m = 1, 2, 3] при 0 < t< tk : g д X dt - Z(Z - 1)vaxa-2 ] ^ exp(t); X X = r, t=0 = (1+ x 1 =0 r=1+E xa, a=1 x Z + xZ )exp(t) , X = (1 + xZ + x3Z )exp(t) , x 2 =0 X x з=0 д X (1 + xZ + xZ) exp(t) , dx, x1=1 = Z exp(t) , X X = (2 + xZ + x 3) exp( t), x2=1 = (2 + xZ + xZ ) exp(t). x 3 =1 Легко видеть, что задача (21), (22) имеет точное явное решение X = (1+E xa) exp( t)• a=1 Использовались следующие значения входных данных: hm = h, vm = 1 (m = 1, 2, 3), Z = 6, g = 10, т = 0,002. При исследовании сходимости разностных уравнений ИИМ фиксировалась максимальная относительная погрешность IX - JXI100% £ = maxJ1-------, x, teQ X где X — явное точное решение (23), X~ — приближенное численное решение задачи (21), (22) при значении tk = 5 . Из таблицы видно, что оно сходится к точному при измельчении шагов разностной сетки (t0 — расчётное время в минутах на ПЭВМ). Таблица. Максимальная относительная погрешность s при различных т и h т 0,002 0,002 0,002 0,002 0,01 0,02 h 0,2 0,1 0,05 0,025 0,05 0,05 s, % 5,96 1,96 0,458 0,128 0,658 2,67 t0 0,2 0,4 1,15 8,1 0,35 0,12 1. На основе ИИМ получена разностная схема для решения уравнения параболического типа с погрешностью аппроксимации на равномерной сетке O[Δξ + Δϕ +(Δζ)2]. 2. Показано, что при постоянных (или гладких) коэффициентах переноса разностные уравнения безусловно устойчивы [7]. 3. Проведен тестовый расчет, и анализируется практическая сходимость разностной схемы. 4. Построенные разностные схемы использованы для решения уравнения типа пограничного слоя [10] с учетом различных режимов течения и в широком диапазоне чисел Рейнольдса и Маха. Отметим, что положительные свойства разностных схем, получаемых с помощью ИИМ (сплайн-аппроксимация искомых решений и др., возможность получения схем повышенной точности) для одномерных краевых задач, сохраняются и при решении многомерных задач [7]. В частности, если в качестве начального приближения в логической схеме из [7] вместо линейной функции взять параболу, то для уравнения (21) при hm = h, g = vm =1, по алгоритму ИИМ [7] можно получить дифференциально-3 разностную задачу с погрешностью аппроксимации O( ∑ hm4 ). m =1 Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 08-01-00496).

Список литературы Применение итерационно-интерполяционного метода для решения задач математической физики

- Гришин А.М. Об одном видоизменении метода М. Е. Швеца//Инженерно-физический журнал. -1970. -Т. -19, № 1. -С. 84-93.

- Гришин А.М., Берцун В.Н. Итерационно-интерполяционный метод и теория сплайнов//ДАН СССР. -1974. -Т. 214, № 4. -С. 701-704.

- Grishin A M., Bercun V N. The Iterational-Interpolation Method and Spline Theory//Soviet. Math. Dokl. -1974. -V. 15, N. 1. -P. 222-227.

- Гришин А.М. Об одном итерационно-интерполяционном методе//Труды НИИ Прикладной математики и механики при ТГУ. -Томск: Изд-во ТГУ, 1973. -С. 45-48.

- Гришин А.М., Якимов А.C. Обобщение итерационно-интерполяционного метода для решения трехмерного параболического уравнения общего вида//Вычислительные технологии. -1999. -Т. 4, № 2. -С. 26-41.

- Якимов А.С. Об одном методе расщепления//Численные методы механики сплошной cреды. -1985. -Т. 16, № 2. -С. 144-161.

- Гришин А.М., Зинченко В.И., Ефимов К.Н. Субботин А.Н., Якимов А.С. Итерационно-интерполяционный метод и его приложения. -Томск: Изд-во ТГУ, 2004. -320с.

- Войнович П.А., Жмакин А.И., Попов Ф.Д., Фурсенко А.А. Численное исследование течений газа с разрывами сложных конфигураций//Журнал вычисл. матем. и матем. физики. -1979. -Т. 19, № 2. -C. 1608-1614.

- Яненко Н.Н. Метод дробных шагов решения многомерных задач математической физики. -Новосибирск: Наука, 1967. -195 с.

- Зинченко В.И., Ефимов К.Н., Якимов А.С. Исследование характеристик сопряженного тепло-и массообмена при вдуве газа и термохимическом разрушении обтекаемого тела//Теплофизика высоких темпера-тур. -2007. -№ 4. -С. 749-755.