Применение каротидной эндартерэктомии в остром периоде ишемического инсульта

Автор: Сахипова Айым Гарипуллаевна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Клиническая медицина

Статья в выпуске: 5-3 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены результаты хирургического лечения 26 больных, находящихся в остром периоде ишемического инсульта. У всех пациентов выявлены окклюзии либо стенозы сонных артерий более 70%. Всем больным была проведена КЭАЭ в остром периоде. Наблюдение в послеоперационном периоде показало, что у большинства больных отсутствует нарастание неврологического статуса, у части больных отмечался регресс неврологической симптоматики. Приводится описание клинического случая регресса неврологической симптоматики после КЭАЭ у пациента с окклюзией внутренней сонной артерии.

Острый период ишемического инсульта, каротидная эндартерэктомия

Короткий адрес: https://sciup.org/148204171

IDR: 148204171 | УДК: 616.831-005.4:616.133.3

Текст научной статьи Применение каротидной эндартерэктомии в остром периоде ишемического инсульта

к широкому применению хирургических методов лечения, особенно с учётом недостаточной эффективности лекарственной профилактики у данной категории пациентов [1].

Хирургическая реваскуляризация давно и широко используется при атеросклеротическом поражении различных сосудистых бассейнов. Наиболее часто выполняется КЭАЭ – хирургическое вмешательство, направленное на удаление атеросклеротической бляшки из сонной артерии, позволяющее устранить гемодинамически значимый стеноз и предотвратить артериоарте-риальную эмболию [3]. Указанный инвазивный метод лечения становится рутинной клинической практикой. Корректный отбор пациентов является одним из важнейших залогов успешности инвазивной манипуляции. Поэтому следует чрезвычайно жестко подходить к оценке показаний и противопоказаний для тех или иных вмешательств [5]. В соответствии с рекомендациями по ведению больных с ишемическим инсультом и транзиторными ишемическими атаками исполнительного комитета Европейской инсультной организации, операция КЭАЭ рекомендована пациентам со стенозами сонных артерий 70–99 % и должна выполняться в центрах с показателем периоперационных осложнений (любой инсульт и смерть) менее 6 % [10].

Цель исследования: провести предварительный анализ эффективности оперативного лечения сонных артерий при симптомном стенозе у пациентов в остром периоде ишемического инсульта.

Материалы и методы. Было исследовано 26 пациентов в возрасте от 46 до 75 лет, находившихся в городском сосудистом центре ГБУЗ СГКБ №1 имени Н.И. Пирогова города Самара. Пациенты поступали в остром периоде острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК).

Среди больных преобладали мужчины – 20 наблюдений, женщин было 6.

У всех пациентов был диагностирован ишемический инсульт полушарной локализации в бассейнах правой или левой внутренней сонной артерии (ВСА). Преобладал атеротромботический тип ишемического инсульта – 17 наблюдений, не уточненный характер инсульта был у 9 больных.

У всех пациентов отмечались неврологические нарушения в виде гемипареза, гемиги-пестезии, дизартрии, нарушения функции VII и XII пар черепных нервов, в разной степени выраженности. При оценке неврологического статуса использовались шкалы Рэнкина, NIHSS, Ривермид. Все пациенты оказались в следующих рамках: по модифицированной шкале Рэнкина от 1 до 3, по шкале NIHS от 1 до 9, по индексу мобильности Ривермид от 6 до 14. Всем пациентам при поступлении была выполнена КТ головного мозга, проведено ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий (БЦА). Выявлены окклюзии и стенозы внутренней сонной артерии более 70%. Пациенты осмотрены сосудистым хирургом. С учетом критериев отбора, в срок от 2 до 21дня прооперированы все больные. Цель операции – восстановить кровоснабжение ишемизированного полушария головного мозга. Всем больным до и после операции проводилась стандартная консервативная терапия ОНМК [8].

Пациенты были осмотрены неврологом до и после хирургического вмешательства. После- операционных осложнений, летальных исходов отмечено не было. Неврологический статус оценивался по шкалам Рэнкина, NIHSS, Ривермид. Нарастания очаговой неврологической симптоматики не было отмечено ни в одном из 26 наблюдений, в 22 случаях неврологический статус пациентов не изменился, у 4 больных отмечался регресс неврологической симптоматики на 1 сутки после операции.

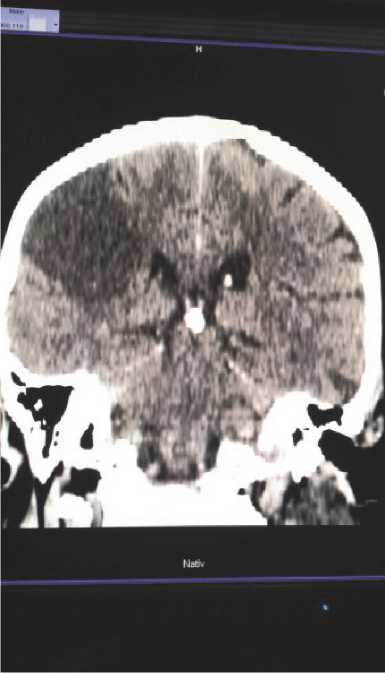

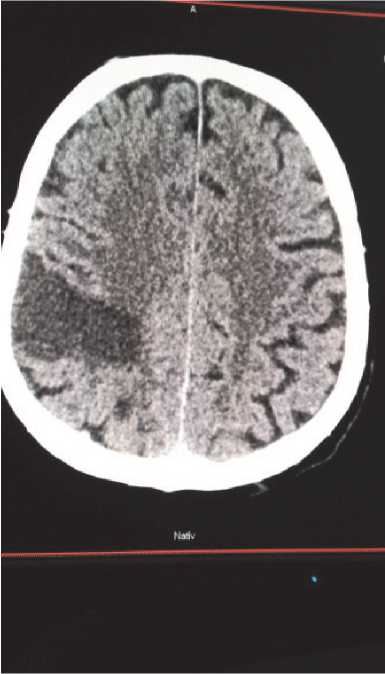

Представляем клиническое наблюдение. Пациент Б. 02.09.15 поступил в кардиологическое отделение Клиник СамГМУ с диагнозом Гипертоническая болезнь, гипертонический криз. Мужчина отметил неловкость в левых конечностях на фоне высокого артериального давления 180 и 100 мм рт. ст. Однако слабость в левых конечностях нарастала. 04.09.15 доставлен в ГБУЗ СГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова, где была выполнена КТ головного мозга: ОНМК по ишемическому типу в правой гемисфере головного мозга. Зоны энцефаломаляции в правой гемисфере головного мозга. Дисциркуляторная энцефалопатия (рис. 1). Осмотрен неврологом в смотровом кабинете специализированного сосудистого отделения. В неврологическом статусе: сознание ясное, общемозговые и менингеальные симптомы отсутствуют, речь дизартрична, сглажена левая носогубная складка, язык девиирует влево. Отмечается левосторонняя гемигипе-стезия, левосторонний гемипарез до 3 баллов, сухожильные рефлексы с рук и ног S>D, патологический симптом Бабинского слева. 04.09.15 было

Рис. 1. КТ головного мозга пациента Б.

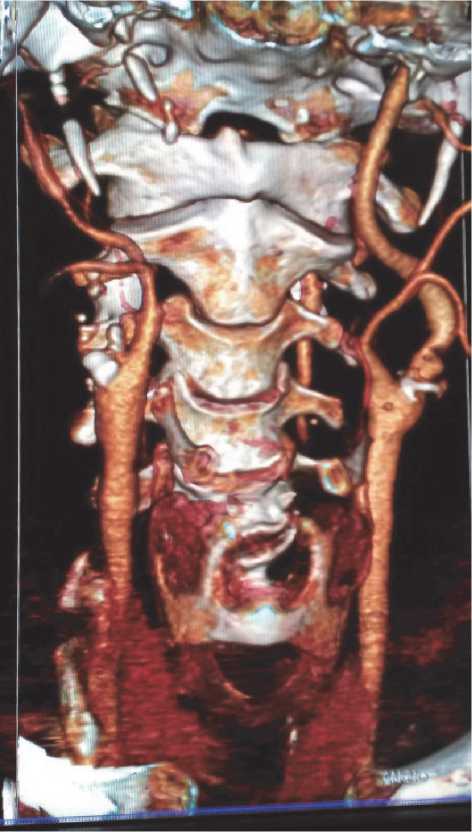

выполнено дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов: эхографические признаки системного стеноокклюзирующего атеросклероза брахиоцефальных артерий, с окклюзией правой ВСА, стенозами правой ОСА до 35-40%, левых ОСА до 35-40%, ВСА до 60-65%, макроангиопатии БЦА, с системными нарушениями кровотока в БЦА. Госпитализирован. Клинический диагноз: Основной: острое нарушение мозгового кровообращения – ишемический инсульт в бассейне правой ВСА, атеротромботичекого типа, атеросклероз БЦА, окклюзия правой ВСА, стеноз левой ВСА до 65%, левосторонний гемипарез. Сопутствующие заболевания: хроническая ишемия головного мозга, хронический атрофический процесс головного мозга. Консультирован сосудистым хирургом. Проведена КТ-ангиография головного мозга и прецеребральных артерий с перфузионной программой: Ишемический инсульт в правой гемисфере головного мозга, энцефаломаляции в правой гемисфере. Дисциркуляторная энцефалопатия. Атеросклероз экстра- и интракраниальных сосудов. Окклюзия правой ВСА. Стеноз левой ВСА. Патологическая извитость левой ВСА. Гипоплазия правой позвоночной артерии. Вариант развития сосудов Виллизиева круга (рис. 2). 07.09.15 пациент переведен в отделение сосудистой хирургии. На 5 сутки острого периода выполнена операция каротидная эндартерэктомия справа, артерэк-томия ВСА справа, пластика ОСА-НСА справа аутоартериальным лоскутом по типу Вейбеля. Из операционной пациент поступил в ОРИТ, где провел сутки без осложнений, затем вновь переведен в неврологическое отделение. После операции, через 2 часа в неврологическом статусе: сознание ясное, общемозговые и менингеальные симптомы отсутствуют, дизартрия легкой степени, сглажена левая носогубная складка, язык девиирует влево, левосторонняя гемигипестезия, сила мышц увеличилась до 4,5 баллов в левых руке и ноге. Сухожильные рефлексы с рук и ног S>D, патологический симптом Бабинского слева, т.е. парез регрессировал с 3 до 4,5 баллов.

Как видно из примера, КЭАЭ выполненная на 5 сутки острого периода ишемического инсульта. Периоперационных осложнений не возникло, отмечается явный регресс неврологической симптоматики. Аналогичное течение послеоперационного периода имело место еще у 3 пациентов.

Таким образом, анализ исследования 26 больных показал, что КЭАЭ, выполненная по строгим показаниям в остром периоде ишемического инсульта, не сопровождается увеличением частоты периоперационных осложнений, числа летальных исходов и удлинением сроков госпитализации по сравнению с данными литературы, повествующими об отсроченном хирургическом лечении, и является дополнительным фактором улучшения уровня восстановления и регресса неврологической симптоматики, предупреждает

Рис. 2. 3D- изображение сонных артерий пациента Б.

негативное развитие заболевания в условиях нарушенной перфузии головного мозга.

Список литературы Применение каротидной эндартерэктомии в остром периоде ишемического инсульта

- Белоусов Ю.Б., Явелов И.С., Гуревич К.Г. Вторичная профилактика инсульта//Инсульт. Журнал неврологии и психиатрии. 2004. Вып. 10. С. 10-17.

- Верещагин Н.В. Гетерогенность инсульта: взгляд с позиций клинициста//Инсульт. Приложение к Журналу неврологии и психиатрии. 2003. Вып. 9. С.8-9.

- Верещагин Н.В., Джибладзе Д.Н., Гулевская Т.С. и др. Каротидная эндартерэктомия в профилактике ишемического инсульта у больных с атеросклеротическими стенозами сонных артерий//Журнал неврологии и психиатрии. 1994. № 2. С.103-108.

- Верещагин Н.В., Пирадов М.А., Суслина З.А. Принципы диагностики и лечения больных в остром периоде инсульта//Consilium medicum. 2001. № 5. С.221-225.

- Виленский Б.С. Инсульт: профилактика, диагностика и лечение. СПб., 2002. 396 с.

- Скворцова B.И. Инсульт//Приложение к Журналу неврологии и психиатрии -2001. Вып. 2. С.12-17.

- Гусев Е.И., Скворцова В.И., Стаховская Л.В. Эпидемиология инсульта в России//Инсульт. Приложение к Журн. невр. и психиатр. 2003. Вып. 8. С.4-9.

- Суслина З.А. Лечение ишемического инсульта//Лечение нервных болезней. 2000. № 1. С. 3-7.

- Суслина З.А., Пирадов Н.В., Верещагин Н.Н. Подтипы ишемических нарушений мозгового кровообращения: диагностика и лечение//Consilium medicum. 2001. № 5 С. 218-221.

- Профилактика и лечение инсульта. Рекомендации Европейской инициативной группы по проблеме инсульта (EUSI)//Инсульт. Приложение к Журн. невр. и психиатр. 2001. Вып. 4. С.3-9.