Применение компьютерной томографии для оценки плотности тканевого регенерата после хондропластики в эксперименте у кроликов

Автор: Котельников Геннадий Петрович, Долгушкин Дмитрий Александрович, Лазарев Владимир Анатольевич, Зельтер Павел Михайлович

Журнал: Вестник медицинского института "РЕАВИЗ": реабилитация, врач и здоровье @vestnik-reaviz

Рубрика: Физиология

Статья в выпуске: 5 (47), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема регенерации полнослойных дефектов суставной поверхности остается актуальной в современной регенеративной медицине. Новые способы хондропластики должны быть апробированы в доклинических исследованиях на животных. Полноценный контроль качества новообразованного регенерата зачастую возможен только после выведения животного из эксперимента. Однако дизайн ряда экспериментов требует наблюдения за животным в динамике достаточно длительный срок. Поэтому прижизненная оценка качества формируемого тканевого регенерата после хондропластики представляет интерес. В данной работе представлены результаты применения нового способа оценки качества регенерата в динамике с помощью компьютерной томографии в доклиническом исследовании у кроликов. Способ позволяет выявить степень заполнения дефекта, оценить общую плотность новообразованного регенерата, а также оценить аналогичные параметры новообразованной ткани в области субхондральной кости, промежуточной зоны и хряща. Применение нового способа дает возможность охарактеризовать динамику формирования, перестройки новообразованной ткани регенерата после хондропластики, не выводя животное из экспериментального исследования.

Хондропластика, компьютерная томография, тканевой регенерат

Короткий адрес: https://sciup.org/143175576

IDR: 143175576 | УДК: 616.72-018.3-089-003.93-073.756.8-092.9 | DOI: 10.20340/vmi-rvz.2020.5.2

Текст научной статьи Применение компьютерной томографии для оценки плотности тканевого регенерата после хондропластики в эксперименте у кроликов

Полнослойные дефекты суставной поверхности костей, образующих крупные суставы, представляют собой основную причину прогрессирования деструктивнодистрофических заболеваний у пациентов. Полноценное гистотопографическое восстановление этих дефектов представляет сложную задачу современной травматологии и ортопедии и, безусловно, регенеративной медицины [1]. Существует большой арсенал способов пластики дефектов суставной поверхности, включающий мик-рофрактурирование, реваскуляризирующую остеоперфорацию субхондральной кости, мозаичную аутохондропластику, применение комбинированных аллогенных материалов, в том числе с использованием клеточных технологий и другие [2]. Такое разнообразие методик демонстрирует то, что результаты восполнения полнослойных костно-хрящевых дефектов часто не являются удовлетворительными.

Для восстановления дефекта суставной поверхности безусловно имеет значение качество как новообразованной субхондральной кости, так и гиалинового или гиалиноподобного хряща. Наличие полостей в субхондральной кости, снижение плотности костных балок, нарушение физических характеристик новообразованного хряща – все это приводит к недолговечности эффекта пластики, прогрессирующему разрушению регенерата и формированию нового дефекта суставной поверхности [2, 3].

К диагностическим методам, которые применяют в динамике для оценки эффективности хондропластики у человека, относятся компьютерная и магнитнорезонансная томография. Однако литературные данные по использованию этих методов в доклинических экспериментальных исследованиях у животных разнородны и противоречивы. Чаще всего оценку качества регенератов после хондропластики осуществляют, выполняя морфологические исследования после выведения животного из эксперимента [3]. Тем не менее, в ряде случаев дизайн исследования требует прижизненного контроля, динамического наблюдения за животным, сохранения его жизни по завершению эксперимента [3, 4]. Поэтому разработка новых способов применения методов лучевой диагностики для оценки качества тканевых регенератов после хондропластики у животных в динамике является актуальной.

Цель исследования: оценить в динамике качество новообразованных регенератов после хондропластики у кроликов с помощью компьютерной томографии в доклиническом исследовании.

Материалы и методы исследования

В Институте экспериментальной медицины и биотехнологий СамГМУ нами выполнено доклиническое экспериментальное исследование на кроликах по оценке эффективности применения обогащенной тромбоцитами аутоплазмы для хондропластики дефектов суставной поверхности. Эксперименты проводили в рамках международных рекомендаций по проведению медико-биологических исследований с использованием животных при одобрении биоэтического комитета СамГМУ.

Объектом исследования стали 30 разнополых кроликов породы «Шиншилла» массой 3–4 кг, возрастом 5–7 месяцев. Перед операцией после седации у животного выполняли забор цельной крови из ушной вены. После чего в соответствии с разработанным протоколом Стандартом операционной процедуры «СОП ИЭМБ-МОРФ 11» от 2.06.2017 года начинали получение обогащенной и обедненной тромбоцитами аутоплазмы.

Операцию животным выполняли следующим образом. Под наркозом после обработки операционного поля растворами антисептиков выполняли дуговой парапа-теллярный разрез, артротомию коленного сустава. Надколенник вывихивали кнаружи.

С помощью зубоврачебного бора при малых оборотах формировали два цилиндрических дефекта диаметром 2,5 мм и глубиной 5 мм на надколенниковой поверхности бедренной кости. После промывания раны физиологическим раствором выполняли пластику дефектов, либо, не замещая их, сразу послойно ушивали рану. В послеоперационном периоде конечность кролика не иммобилизировали. Содержали животных в стандартных условиях вивария при свободном доступе к корму и воде. Проводили обезболивающую и антибиотикотерапию путем внутримышечных инъекций длительностью не более трех дней. Операции выполняли на каждом коленном суставе животного, с интервалом после предыдущей артротомии не менее 1 месяца, при обязательном восстановлении полной опороспо-собности и функции уже прооперированной задней конечности.

Животные были разделены на три группы по 10 кроликов в каждой (по 20 суставов). В контрольной группе пластику дефектов кроликам не выполняли. В первой опытной группе дефекты замещали полученной аутологичной обогащенной тромбоцитами плазмой (ОТП). Во второй опытной группе дефекты заполняли кроличьей деминерализованной спонгиозной костью, полученной по методике «Лиопласт®» Самарского банка тканей из головок бедренных костей молодых кроликов. Дефекты заполняли строго до уровня интактной суставной поверхности. При этом костный материал старались разместить максимально плотно. После контакта ОТП с воспринимающим ложем дефекта и его заполнением она приобретала достаточно плотную консистенцию – не вытекала и не смещалась после вправления надколенника.

В динамике после выполнения хондропластики через 2 недели, 1, 2 и 3 месяца обследовали животных, выполняя их осмотр, используя функциональные, биохимические методы исследования. Применяли методы лучевой диагностики, в частности проводили компьютерную томогра- фию коленного сустава животного на аппарате Toshiba Aquilion 32 (Япония). Нами разработан новый способ оценки качества новообразованных регенератов после хондропластики у кроликов (Патент РФ на изобретение № 2727002 от 17.07.2020) [5].

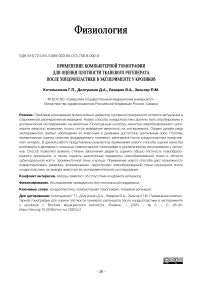

В динамике животным выполняли компьютерную томографию задней конечности, получая тонкие срезы до 0,5 мм c перекрытием с получением двух серий изображений с высоким и низким керенелем для оценки костных и мягкотканых структур. Осуществляли построение 3D модели области коленного сустава. Проводили виртуальную резекцию надколенника в режиме Volume rendering, получая обзор суставной надколенниковой поверхности бедренной кости (рис. 1). Предварительно судили о восполнении дефекта регенератом относительно интактной суставной поверхности. После этого в костном окне переформатировали стандартные плоскости, получая косокорональную и косоаксиальную плоскости таким образом, чтобы каналы заполненных регенератами дефектов располагались параллельно косоаксиальной и перпендикулярно косокорональной плоскости.

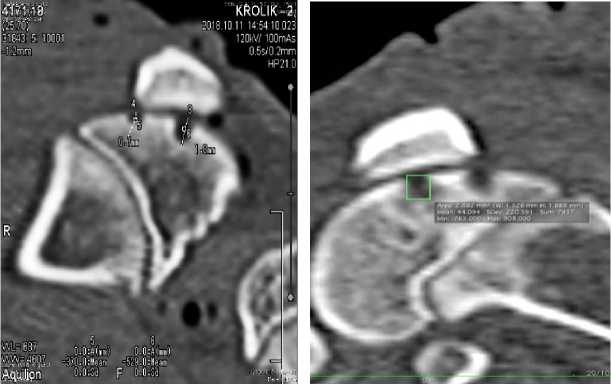

В косоаксиальной плоскости анализировали уровень заполнения объема первоначальных дефектов регенератами и их качество (рис. 2, а). Подсчитывали общую среднюю плотность новообразованной ткани в единицах Хаунсфилда (HU) – с помощью полигональной зоны интереса, ограничивающей всю площадь регенерата (рис. 2, б). Затем отдельно выполняли аналогичные действия, выделяя зоны интереса тремя окружностями диаметром 1 мм в верхнем, среднем и нижнем уровнях, соответствующих областям субхондральной кости, хряща и промежуточной зоне регенерата (рис. 2, в).

Рис. 1. Компьютерная томограмма интактного коленного сустава кролика и сустава после выполнения хондропластики (хорошо визуализируются два круглых дефекта на надколенниковой поверхности бедренной кости)

А

Б

Рис. 2. Компьютерные томограммы коленного сустава кроликов в косоаксиальных проекциях: А – визуальная оценка замещения дефекта, измерение глубины дефекта; Б – выделение полигональной фигурой границ первоначального дефекта с подсчетом общей средней плотности новообразованной ткани; В – выделение окружностью зоны субхондральной кости регенерата с подсчетом средней плотности новообразованной ткани

В

Результаты и их обсуждение

Оценку качества формирующихся в области дефектов после хондропластики регенератов проводили в ранние сроки – через 2 недели и 1 месяц после операции, и на поздних сроках – через 2 и 3 месяца после нее.

При визуальной оценке надколеннико-вой поверхности бедренной кости после построения 3D модели зоны интереса и виртуальной резекции надколенника в режиме Volume rendering было обнаружено, что на ранних сроках в группах без выполнения пластики и с пластикой дефектов костным материалом ни в одном случае формирующиеся регенераты не достигали уровня интактной суставной поверхности. Края дефектов были узурированы, поверхность регенератов была неровной, бугристой. В отличие от группы животных с пластикой ОТП, у 2/3 которых регенерат восполнял дефект целиком. Поверхность регенерата была гладкой с плавным переходом в интактный гиалиновый хрящ. В трех случаях наблюдали эффект «+ ткань», когда регенерат возвышался над зоной интактного хряща. Однако при оценке как общей плотности новообразованного регенерата, так и его отдельных зон было обнаружено следующее (табл. 1).

У животных без выполнения пластики и с пластикой дефектов ОТП через 2 недели средняя общая плотность регенератов была крайне низкой (–318 ± 5,6 HU и –168 ± 3,3 HU соответственно), несравнимой с аналогичными зонами интактного гиалинового хряща, переходной зоны и субхондральной кости. При этом средняя общая плотность формирующегося регенерата после пластики костным материалом на этом сроке была существенно выше и имела положительное значение 26 ± 2,2 HU. Однако через 1 месяц наблюдений в этой группе животных, напротив, отметили резкое снижение плотности как всего регенерата (–112 ± 4,6 HU), так и его отдельных зон. Мы связываем это с постепенной резорбцией и перестройкой костного материала в эти сроки.

В группе животных с пластикой дефектов ОТП через 1 месяц отмечали постепенное увеличение плотности формирующихся регенерата, особенно в зоне субхондральной кости (107 ± 1,6 HU). В промежуточной зоне и на уровне интактного гиалинового хряща также отмечали положительные зна- чения, однако они продолжали сильно разниться с показателями интактных тканей вблизи дефекта. В группе животных, пластику дефектов которым не выполняли, начиналось его постепенное замещение из глубины. При этом плотность новообразованной за счет собственных резервов ткани регенерата в зоне субхондральной кости имела положительное значение 97 ± 6,6 HU, близкое к таковому после пластики дефекта ОТП.

На поздних сроках наблюдения при визуальной оценке надколенниковой поверхности бедренной кости после построения 3D модели зоны интереса и виртуальной резекции надколенника в режиме Volume rendering в группах животных после пластики ОТП все дефекты были восполнены. Уровень регенератов не достигал уровня интактной суставной поверхности в группе животных без выполнения пластики и в единичных случаях после пластики костным материалом. Результаты оценки средней плотности ткани новообразованных регенератов и их отдельных зон в поздние сроки после выполнения хондропластики представлены в табл. 2.

Стоит отметить прогрессивное увеличение плотности новообразованной субхондральной кости во всех трех группах. При этом в группе животных, которым выполняли пластику дефектов костным материалом, наблюдали избыточное повышение плотности новообразованной ткани регенерата как в промежуточной зоне, так и на уровне интактного гиалинового хряща, особенно к 3 месяцу (516 ± 3,6 HU и 387 ± 5,4 HU) по сравнению с аналогичными интактными зонами. Это косвенно свидетельствует о формировании у животных этой группы костно-фиброзных регенератов с преобладанием костного компонента. На уровне интактного гиалинового хряща и в промежуточной зоне в регенератах этой группы нередко наблюдали перестройку с образованием кист.

Таблица 1. Результаты оценки средней плотности ткани новообразованных регенератов и их отдельных зон в ранние сроки после выполнения хондропластики

|

Срок |

Тип пластики |

Плотность ткани всей площади регенерата, HU |

Плотность ткани в в/3 регенерата, HU |

Плотность ткани в с/3 регенерата, HU |

Плотность ткани в н/3 регенерата HU |

|

2 недели |

без пластики |

–318 ± 5,6 |

–487 ± 1,2 |

–287 ± 1,7 |

–187 ± 5,4 |

|

костный материал |

26 ± 2.2 |

–15 ± 2,3 |

56 ± 5,7 |

38 ± 1,1 |

|

|

ОТП |

–168 ± 3,3 |

–286 ± 5,4 |

–130 ± 2.6 |

–187 ± 6,7 |

|

|

1 месяц |

без пластики |

–35 ± 5,9 |

–117 ± 7,8 |

–87 ± 4,4 |

97 ± 6,6 |

|

костный материал |

–112 ± 4,6 |

–187 ± 5,6 |

–167 ± 5,6 |

17 ± 5,6 |

|

|

ОТП |

68 ± 7,6 |

17 ± 5,4 |

81 ± 1,4 |

107 ± 1,6 |

Таблица 2. Результаты оценки средней плотности ткани новообразованных регенератов и их отдельных зон в поздние сроки после выполнения хондропластики

|

Срок |

Тип пластики |

Плотность ткани всей площади регенерата, HU |

Плотность ткани в в/3 регенерата, HU |

Плотность ткани в с/3 регенерата, HU |

Плотность ткани в н/3 регенерата, HU |

|

2 месяца |

без пластики |

221 ± 5,6 |

98 ± 1,2 |

227 ± 1,7 |

337 ± 5,4 |

|

костный материал |

403 ± 2.2 |

215 ± 2,3 |

456 ± 5,7 |

538 ± 1,1 |

|

|

ОТП |

343 ± 3,3 |

112 ± 5,4 |

330 ± 2.6 |

587 ± 6,7 |

|

|

3 месяца |

без пластики |

269 ± 5,9 |

113 ± 7,8 |

198 ± 4,4 |

497 ± 6,6 |

|

костный материал |

501 ± 4,6 |

387 ± 5,4 |

516 ± 3,6 |

597 ± 2,7 |

|

|

ОТП |

383 ± 7,6 |

183 ± 5,4 |

387 ± 1,4 |

581 ± 1,6 |

У кроликов без выполнения пластики плотность регенератов за исключением зоны субхондральной кости оставалась достаточно низкой, что косвенно свидетельствовало о замещении дефекта преимущественно фиброзной тканью. У животных с пластикой дефектов ОТП к 3 месяцу показатели плотностей зон интереса регенерата становились сравнимыми с аналогичными показателями интактных зон. Патологической перестройки в регенератах у этой группы животных мы не наблюдали.

Таким образом, предложенный способ оценки новообразованных регенератов после хондропластики может быть применен в доклинических исследованиях у животных в качестве прижизненной оценки качества формирующихся тканевых регенератов в динамике. В том числе для возможности прогнозирования эффективности хондропластики на ранних сроках обнаружения животных с заведомо неудовлетворительными результатами операции. Безусловно, этот способ имеет недостатки и не может в полной мере заменить морфологическое исследование, с результатами которого мы планируем в дальнейшем сопоставить полученные данные. В то же время способ может быть рекомендован для доклинических исследований, дизайн которых не предполагает выведение животного из эксперимента.

Список литературы Применение компьютерной томографии для оценки плотности тканевого регенерата после хондропластики в эксперименте у кроликов

- Ulstein S, Aroen A, Rоtterud JH, L0ken S, Engebretsen L, Heir S. Microfracture technique versus osteochondral autolo-gous transplantation mosaicplasty in patients with articular chondral lesions of the knee: a prospective randomized trial with long-term follow-up. Knee Surg Sports Traumatol Arthrose. 2014;22(6):1207-15. DOI: 10.1007/s00167-014-2843-6

- Airapetov G.A., Zagorodniy N.V., Vorotnikov A.A. Experimental method replacement of the osteo-chondral defects of the large joints (first results). Medical Herald of the South of Russia. 2019;10(2):71-76. (In Russ.) DOI: 10.21886/22198075-2019-10-2-71-76

- Yong-tao Zhang. Repair of Osteochonral Defects in a Rabbit Model Usind Bilayer Poly (Lactide - co - Glycolide) Scaffolds Loaded with Autologous Ptatelet - Rich Plasma / Jing Niu, Zhau Wang, Song Liu, Jianqun Wu, Bin Yu// Medical Science Monitor. - 2017. - Vol. 23. - P. 5189-5201.

- Shiqiang Ruan. Evaluation of the Effects of the combination of BMP - 2 - modified BMSCs and PRP on cartilage defects / Jiang Yan, Wenliang Huang// Experimental and therapeutic medicine. - 2018. - Vol. 16. - P. 4569-4577.

- Patent № 2727002 Rossijskaya Federaciya, MPK A61N 5/10, (2006.01), G 09B 23/28. Sposob ocenki kachestva novoobrazovannyh regeneratov posle hondroplastiki u krolikov / Kotel'nikov G.P., Dolgushkin D.A., Zel'ter P. M., Lazarev V.A. № 2019145635: zayavl. 30.12.2019: opubl. 17. 07. 2020.