Применение ларингеальной маски у больного анкилозирующим спондилоартритом

Автор: Махно Юлия Эдуардовна, Куцеволова Надежда Владимировна

Журнал: Клиническая практика @clinpractice

Рубрика: Случай из практики

Статья в выпуске: 1 (5), 2011 года.

Бесплатный доступ

Применение ларингеальной маски (ЛМ) вместо назотрахеальной интубации оправдано у пациентов при травмах и врожденных аномалиях развития шейного отдела позвоночника, заболеваниях, сопровождающихся ограничением подвижности шейного отдела позвоночника, в том числе при анкилозирующем спондилоартрите (болезни Бехтерева). Интубация пациентов этой группы обычно осуществляется с помощью фибробронхоскопии. Использование ларингеального масочного воздуховода у больных данной категории требует, помимо контроля показателей гемодинамики, постоянного мониторинга показателей газообмена (SpO 2, ЕТCO 2) и герметичности дыхательного контура. В приводимом описании клинического случая больного Ч., 47 лет, страдающего анкилозирующим спондилоартритом в течение 10 лет, ЛМ с применением миорелаксантов и ИВЛ успешно использовалась при проведении плановой общей анестезии при эндопротезировании коленного сустава.

Ларингеальная маска, назотрахеальная интубация, оксигенация, вентиляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14338354

IDR: 14338354

Текст научной статьи Применение ларингеальной маски у больного анкилозирующим спондилоартритом

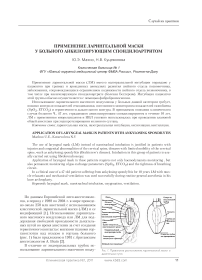

По данным Европейской лиги анестезиологов, в период с 1988 по 2004 г. в мире проведено около 250 млн анестезий с использованием классической ларингеальной маски (ЛМ) и ее модификаций [1]. Использование ларингеального масочного воздуховода или ЛМ для поддержания свободной проходимости дыхательных путей во время анестезии за счет создания герметичного контакта с мягкими тканями гор-таноглотки над входом в гортань больного (рис. 1) было предложено в 1981 г. британским анестезиологом A. Brain [2].

В отличие от эндотрахеальных трубок использование ларингеального масочного возду-

Рис. 1. Правильное расположение ларингеальной маски в дыхательных путях.

ховода характеризуются меньшей травматичностью, т.к. он вводится не в трахею, а в нижнюю часть глотки. Еще одним преимуществом применения ЛМ является отсутствие необходимости прямой ларингоскопии и дополнительной помощи среднего медперсонала [3].

Применение ЛМ вместо назотрахеальной интубации оправдано у пациентов при травмах и врожденных аномалиях развития шейного отдела позвоночника, заболеваниях, сопровождающихся ограничением подвижности шейного отдела позвоночника, в том числе при анкилозирующем спондилоартрите (болезни Бехтерева). Интубация пациентов этой группы обычно осуществляется с помощью фибробронхоскопии.

В приводимом клиническом случае больного Ч., 47 лет, страдающего анкилозирующим спондилоартритом в течение 10 лет, ЛМ с применением миорелаксантов и искусственной вентиляции легких (ИВЛ) использовалась при плановой общей анестезии при эндопротезировании коленного сустава.

Клинический случай

Больной Ч., 47 лет, поступил в КБ № 1 в январе 2010 г. для проведения тотального эндопротезирования правого коленного сустава. Пациент в течение 10 лет страдает анкилозирующим спондилоартритом (болезнь Бехтерева, II ст. активности, IV рентгенологическая стадия, ФНС III – индекс BASDAI – 157 баллов). Ранее, в 2008 г., в КБ № 1 ФГУ ЮОМЦ ФМБА России больному было выполнено тотальное эндопротезирование левого коленного сустава.

По данным медицинской карты, предшествующая операция была проведена под общим эндотрахеальным наркозом. Назотрахеальная интубация выполнялась с помощью фибро-бронхоскопа – попытка интубации трахеи под контролем прямой ларингоскопии была безуспешной из-за резко сниженной подвижности шейного отдела позвоночника. Регионарная анестезия не проводилась из-за анкилозирова-ния межпозвонковых связок поясничного отдела позвоночника.

При осмотре: больной нормостеник, нормального питания – рост 184 см, вес 80 кг, ИМТ – 23,7. Обращало на себя внимание резкое ограничение сгибания и разгибания в шее, обусловленное анкилозированием шейного отдела позвоночника. Соматический статус – без особенностей. Результаты дополнительных методов исследований: на ЭКГ – нарушение процессов реполяризации, признаки гипертрофии левого желудочка; рентгенограмма органов грудной клетки – без патологии; несмотря на снижение экскурсии грудной клетки до 2 см, показатели функции внешнего дыхания в пределах нормы. При лабораторном исследовании выявлены признаки умеренной воспалительной активности – СОЭ 21 мм/ч, СРБ – 7,3 мг/л.

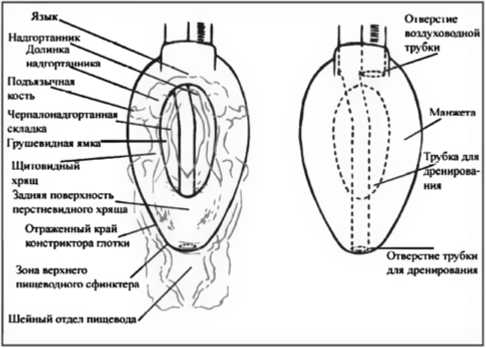

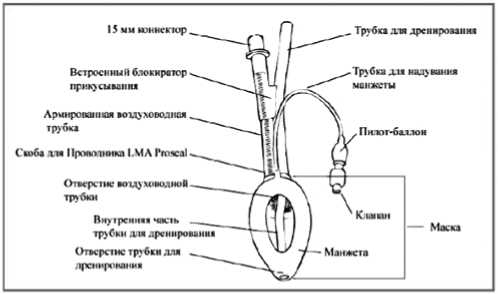

С учетом результатов объективного и дополнительных методов исследований больной был отнесен ко 2-му классу анестезиологического риска по ASA. Операцию планировалось выполнить под общей ингаляционной анестезией севофлураном с искусственной вентиляцией легких и миорелаксацией. С целью обеспечения проходимости дыхательных путей у данного пациента и учитывая трудности при предшествующих интубациях трахеи, решено было использовать ЛМ ProSeal фирмы LMA (рис. 2).

Рис. 2. Ларингеальная маска ProSeal.

В момент установки больному ларингеального масочного воздуховода в операционной находилась бригада эндоскопистов, которая в случае выявления неадекватной вентиляции легких у пациента была готова к фибробронхос-копии для осуществления назотрахеальной интубации. После премедикации на операционном столе (седуксен 10 мг, атропин 0,5 мг, фен- танил 100 мкг, тавегил 1 мг) и вводной масочной анестезии севофлураном при сохраненном спонтанном дыхании пациенту по стандартной методике без технических трудностей установлена ЛМ № 5. После раздувания манжеты, контроля герметичности и проходимости дыхательного контура были введены миорелаксанты (тракриум 50 мг), и больной переведен на ИВЛ. Поддержание анестезии осуществлялось севофлураном 1,2-2 об.%, в качестве анальгетика использовался фентанил 200 мкг/ч.

В ходе операции постоянно контролировали клинические признаки (визуальная оценка экскурсии грудной клетки, аускультация легких и др.), а также показатели гемодинамики и газообмена (SpO2, ЕТCO2), позволяющие определять адекватность вентиляции. При оценке параметров ИВЛ особое внимание уделялось пиковому давлению вдоха, т.к. значение данного показателя более 25 см вод. ст. свидетельствует о том, что ларингеальный масочный воздуховод не обеспечивает изоляцию дыхательных путей [5].

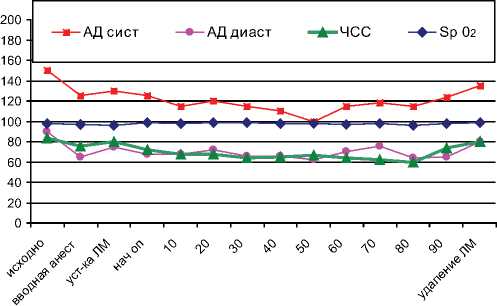

Длительность оперативного вмешательства по поводу эндопротезирования коленного сустава у больного Ч. составила 84 мин. ЛМ была удалена в операционной после восстановления сознания и адекватного спонтанного дыхания, дыхательных расстройств после ее извлечения не отмечали. Параметры гемодинамики и газообмена больного Ч. в ходе анестезии представлены на рис. 3.

Рис. 3. Динамика показателей больного Ч., 47 лет, во время анестезии.

Как видно из представленных данных, момент постановки и удаления ларингеального масочного воздуховода не сопровождался значимыми изменениями гемодинамики, SpO2 в течение всей анестезии поддерживалась на уровне 97-99%, ЕТСО2 – 4,1-4,6, что свидетельствует об адекватности вентиляции и оксигенации у пациента во время операции. При беседе в послеоперационном периоде больной отмечал отсутствие неприятных ощущений в носоглотке, беспокоивших его после предшествующих операций, анестезия которых проводилась с назотрахеальными интубациями, а также более комфортный выход из наркоза.

Обсуждение

Описанный клинический случай свидетельствует, что при проведении анестезии у пациентов с заболеваниями и травмами шейного отдела позвоночника может быть рекомендовано использование ларингеального масочного воздуховода. Неподвижность нижней челюсти в результате ее контрактуры, анкилоз височночелюстного сустава, спондилоартроз шейного отдела позвоночника, короткая «мускулистая» шея и т.д. позволяют заведомо прогнозировать «трудную» назотрахеальную интубацию и отдавать предпочтение проведению анестезии с применением ЛМ.

Использование ларингеального масочного воздуховода у больных данной категории требует помимо контроля показателей гемодинамики, постоянного мониторинга показателей газообмена (SpO2, ЕТCO2) и герметичности дыхательного контура [6]. В случае неудачи при постановке ЛМ при плановом оперативном вмешательстве анестезиолог должен быть готов обеспечить проходимость дыхательных путей другим способом.

Таким образом, применение ЛМ расширяет возможности проведения больным эффективного и безопасного анестезиологического пособия. При оказании анестезиологического пособия пациентам с заболеваниями и травмами шейного отдела позвоночника следует отдавать предпочтение использованию ЛМ, учитывая нижеперечисленное:

-

1) обеспечение адекватной вентиляции и оксигенации, в том числе SpO2, в условиях ИВЛ и миорелаксации;

-

2) быстроту и простоту установки ларингеального масочного воздуховода в сравнении с фибробронхоскопической интубацией трахеи;

-

3) значительно более низкую вероятность развития гемодинамических нарушений, чем при назотрахеальной интубации.

Список литературы Применение ларингеальной маски у больного анкилозирующим спондилоартритом

- Васильковская Н.А., Мизиков В.Н., Кочнева З.В. Ларингеальная маска PROSEAL как средство оптимизации хирургического обеспечения в эндоскопии трахеобронхиального дерева//Анестезиол. и реаниматол. 2006. № 5. С. 58-61.

- Мустафаева М.Н., Мизиков В.М., Кочнева З.В. Применение надгортанного воздуховода IGEL в процессе анестезиологического обеспечения: первые клинические впечатления//Анестезиол. и реаниматол. 2008. № 5. С. 55-58.

- Мизиков В.М., Варюшина Т.В. Анализ осложнений и проблема герметичности дыхательного контура при использовании ларингеальной маски у детей//Анестезиол. и реаниматол. 2000. № 5. С. 50-53.

- Руководство по анестезиологии: Учеб. Пособие/под ред. Ф.С. Глумчера, А.И. Трещинского. Киев: Медицина, 2008. С. 161-170

- Огай С.В., Овчинников В.А., Базылева Л.В. и соавт. Возможности применения ларингеальной маски в онкохирургии//Вестн. интенс. тер. 1998. № 2. С. 31-32.

- LMA ProSeal инструкция http://www.lmarussia.com/media/lmaprosealinstruction.pdf