Применение метода ABCD при анализе низкотемпературных свойств состаренных ординарных и модифицированных битумов

Автор: Егоров Д.Ю., Небратенко Д.Ю.

Журнал: Вестник Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления @vestnik-esstu

Рубрика: Строительные материалы и изделия (технические науки)

Статья в выпуске: 3 (90), 2023 года.

Бесплатный доступ

Состав и свойства дорожных вяжущих играют важную роль в обеспечении продолжительных межремонтных сроков эксплуатации дорожных покрытий при пониженных температурах. Однако проведение испытаний непосредственно образцов асфальтобетонов связано с существенными техническими сложностями. Поэтому особый интерес вызывает внедрение в практику дорожной отрасли России нового метода определения температуры растрескивания дорожных вяжущих - метода ABCD. В данной работе рассмотрены особенности низкотемпературного поведения ординарных и модифицированных битумных вяжущих различного состава. При этом основным исходным сырьевым компонентом для всех исследованных вяжущих являлся битум нефтяной дорожный БНД 70/100. В работе определены низкотемпературные показатели для RTFOT-состаренных: битума, а также полимерно-битумных вяжущих марок ПБВ40 и ПБВ60. Показано, что методология ABCD позволяет объективно и оперативно классифицировать вяжущие по эффективности их применения даже без предварительного изучения остальных параметров. С помощью устройства ABCD был подтвержден широко известный факт о целесообразности модифицирования окисленных нефтяных дорожных битумов с помощью бутадиен-стирольных термоэластопластов.

Температура растрескивания rtfot-состаренных вяжущих, метод abcd, полимерно-битумные вяжущие

Короткий адрес: https://sciup.org/142238659

IDR: 142238659 | УДК: 625.7/.8: | DOI: 10.53980/24131997_2023_3_73

Текст научной статьи Применение метода ABCD при анализе низкотемпературных свойств состаренных ординарных и модифицированных битумов

Улучшение свойств асфальтобетонных покрытий является одной из приоритетных задач в ходе проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог [1]. Важно оптимизировать состав и соотношение компонентов асфальтобетонных смесей, обеспечивая максимально продолжительные межремонтные сроки. Однако испытания таких смесей, а тем более непосредственно асфальтобетонов, являются весьма трудо-, материалоемкими, продолжительными и дорогостоящими. Поэтому на протяжении уже довольно большого периода одной из основных задач дорожного материаловедения является разработка технологически простых и доступных методов, с помощью которых эксплуатационные характеристики асфальтобетона можно было бы оценить с достаточной точностью по свойствам исходных компонентов смеси и прежде всего используемого вяжущего. Для реализации указанной цели рассматривался опыт смежных областей знаний [2, 3], использовались алгоритмы оценки физического поведения используемых органических и неорганических материалов [4–6], учитывались варианты по прогнозированию поведения многокомпонентных вяжущих и смесей на их основе [7, 8]. В итоге сформировалось обоснованное мнение, что при очень низких температурах, когда способность к произвольному охрупчиванию проявляют даже самые эластичные материалы, в первом приближении можно считать, что предел прочности на разрыв вяжущего из состава асфальтобетонной смеси равен пределу прочности на растяжение всего рассматриваемого смесевого агломерата при любой скорости деформации [9].

Введенный в действие российский национальный стандарт по определению температуры растрескивания битумных вяжущих (метод ABCD) [10] ( ГОСТ Р 58400.11-2019) не является дополнением к методике оценки податливости вяжущего к ползучести, определяемой при низких температурах с помощью реометра изгиба балки BBR [11], а использует термовязкоупругую модель для расчета индуцированного термического напряжения во время испытания с непосредственным естественным воздушным охлаждением образцов вяжущего. Итогом применения метода ABCD является кривая термического напряжения с данными прочности на термоусадку вяжущего, полученными в результате испытания и определение температуры растрескивания (Tраст.), ниже которой в дорожном покрытии гарантированно возникают термические трещины [12, 13]. Отличительной особенностью этой принципиально новой для дорожной отрасли методики определения низкотемпературных параметров является возможность их определения без предварительных знаний о составе, строении и реологических свойствах вяжущих [14–16].

В контексте постоянного развития и инновационных разработок дорожного материаловедения, а также для того, чтобы внести определенный вклад в определение эксплуатационных характеристик, доказывающих эффективность использования полимерно-битумных вяжущих (ПБВ) по ГОСТ Р 52056-2003, в данной работе продемонстрирован альтернативный ранее известным рациональный технический подход, который позволяет объективно, реалистично и достоверно определять температуру растрескивания битумных композиций методом ABCD вне зависимости от состава исследуемого вяжущего.

Таким образом, целью данного исследования являлось подтверждение эффективности использования метода ABCD для оценки низкотемпературных свойств окисленных нефтяных дорожных битумов, а также их смесей с бутадиен-стирольными термоэластопластами, подвергнутых процедуре краткосрочного старения (метод RTFOT).

Материалы и методы исследования

В качестве исходного битума для анализа и последующего получения смесевых композиций были использованы образцы промышленно выпускаемых нефтяных окисленных битумов дорожных БНД 70/100 (паспорт № 3649 2484062 от 26.08.2022; АО «ГАЗПРОМНЕФТЬ-МОСКОВСКИЙ НПЗ»), по своим параметрам соответствующие ГОСТ 33133-2014. В качестве модифицированных рассматривались полученные на основе БНД 70/100 полимерно-битумные вяжущие ПБВ 40 и ПБВ 60, соответствующие ГОСТ Р 52056-2003. Исходные параметры использованных связующих представлены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные физико-механические показатели использованных вяжущих

|

№ п/п |

Наименование показателя |

БНД 70/100 |

ПБВ-40 |

ПБВ-60 |

|

1 |

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее, при 25 ° С |

83 |

41 |

88 |

|

2 |

Глубина проникания иглы, 0,1 мм, не менее, при 0 ° С |

— |

26 |

32 |

|

3 |

Растяжимость, см, не менее, при 25 ° С |

– |

63 |

71 |

|

4 |

Растяжимость, см, не менее, при 0 ° С |

3,8 |

18 |

19 |

|

5 |

Температура размягчения по кольцу и шару, ° С, не ниже |

48 |

86 |

72 |

|

6 |

Температура хрупкости, ° С |

- 20 |

-20 |

-26 |

|

7 |

Температура вспышки, ° С |

266 |

288 |

254 |

|

8 |

Эластичность, %, не менее, при 25 ° С |

– |

93 |

95 |

|

9 |

Эластичность, %, не менее, при 0 ° С |

– |

72 |

73 |

|

10 |

Изменение температуры размягчения после прогрева, ° С, не более |

5,6 |

3 |

2 |

|

11 |

Однородность |

– |

однородно |

однородно |

Исследования низкотемпературного поведения указанных типов вяжущих были осуществлены после предварительного проведения процедуры их кратковременного старения в соответствии с требованиями ГОСТ 33140-2014 (метод RTFOT) [17, 18].

Полимерным модификатором на рассматриваемом этапе работы являлся бутадиен-стирольный термоэластопласт (БС ТЭП, СБС-полимер) линейной структуры (ДСТ-30-01), крупнотоннажно синтезируемый на АО «Воронежсинтезкаучук» [19].

В качестве пластификаторов в состав ПБВ традиционно вводят парафинонафтеновые масла, способствующие набуханию БС ТЭП и улучшающие создание в ходе набухания трехмерной сетки термоэластопласта. Набухание полимера происходит прежде всего благодаря наличию в смеси достаточного количества мальтеновой фазы. Поэтому признанно целесообразным определение компонентного состава исходного битума (например, по методу S.A.R.A.) перед проведением процесса модификации [20]. В работе в качестве пластификатора для ПБВ 60 использовалось индустриальное масло И-20 (до 5 % масс.), а для ПБВ 40 – талловый пек (до 7 масс. %). Реологические параметры пластифицирующих агентов контролировали на реометре Брукфильда. Испытания проводились в вытяжном лабораторном шкафу при нормальных условиях [21]. Благодаря использованию нескольких скоростей вращения и шпинделей различных диаметров с помощью реометра Брукфильда возможно измерение вязкости смесевых композиции в достаточно широких диапазонах. Диапазон измерения вязкости зависит от скорости вращения шпинделя, его размеров и формы и линейного диапазона момента кручения калиброванной пружины. Типовые значения вязкости (в сантипуазах) и точности измерения (в %) составили для индустриального масла И-20 - 80,8 cP и 20,2 %, а для таллового пека - 172,0 cP и 43,0%. Полученные значения показателей вязкости целесообразно использовать в производственных расчетах для оценки продолжительности и вариантов подачи пластифицирующего агента в рабочую емкость.

Полимер при помешивании равномерными дозами вводился в исходный битум при температуре порядка 140 - 160 ° С в количестве, не превышающем 3,5 % масс. Перемешивание и гомогенизация компонентов смеси проводилась лабораторным диспергатором IKA Ultra-Turrax T25 digital (рис. 1) [22].

Рисунок 1 – Гомогенизация компонентов смеси лабораторным смесителем-диспергатором IKA Ultra-Turrax T25 digital

В течение первых 15 мин при температуре 80 - 100 ° С частота вращения ротора составляла порядка 5 000 об/мин. Указанная стадия предназначена для дробления крупных частиц СБС-полимера с целью увеличения их удельной поверхности и улучшения массообменных процессов с жидкими компонентами смеси. Далее, в течение 150 мин, при частоте вращения ротора не выше 1000 об/мин и температуре 60 - 80 ° С протекала стадия набухания полимера в вяжущем и образование трехмерной сетчатой полимерной структуры. Снижение частоты вращения ротора на последней стадии способствовало уменьшению тепловыделения, а общее понижение температуры проведения процесса – исключению преждевременного переокисления компонентов битумного вяжущего. Итоговые значения показателей полимерно-битумных вяжущих соответствовали требованиям ГОСТ Р 52056-2003 (табл. 1).

Проведение краткосрочного старения ординарных и полимерно-битумных вяжущих проводилось в печи RTFOT в течение 75 мин при температуре, равной 163 ° C, при постоянном обновлении воздуха (рис. 2) [18].

Рисунок 2 – Старение вяжущих в тонкой пленке по методу RTFOT: стеклянные колбы с образцами вяжущих (слева) и термокамера с вращающимся барабаном (справа)

Комплекс испытаний на определение температуры растрескивания битумных вяжущих различного состава после краткосрочного старения был выполнен на испытательном устройстве ABCD 8.0 в лаборатории ООО «Инфратест».

Устройство для определения температуры растрескивания вяжущих ABCD 8.0, в соответствии с ГОСТ Р 58400.11-2019 [10], представляется одним из немногих приборов, позволя- ющих установить значение низкотемпературного показателя битумных вяжущих не косвенным, а прямым методом. Этим оно кардинально отличается от хорошо известных ранее ручных, автоматических и полуавтоматических приборов по определению температуры хрупкости по ГОСТ 11507-78 и ГОСТ 33143-2014.

Рисунок 3 –Элементы устройства для определения температуры растрескивания вяжущих ABCD 8.0 до (слева) и после (справа) проведения испытаний

Принцип действия метода ABCD основан на том, что битумные вяжущие имеют гораздо больший коэффициент теплового расширения (порядка 170-200 х 10-6/°C), чем любой из металлов (~1,2~24 х 10-6/0 С ). При понижении температуры дифференциальное термическое сжатие испытуемой системы (более быстрое сжатие вяжущего, чем металла) вызывает развитие термического напряжения (растяжения) в вяжущем и в конечном счете образование термических трещин [2].

Измерительная часть прибора ABCD состоит из металлического кольца (изготовленного из сплава инвар), оснащенного датчиками температуры и деформации. Кольцо с датчиками помещается в эластичную оболочку из силиконовой резины (рис. 3). После того как нагретый битум, или смесь битумного вяжущего и полимеров, заполняет зазор между кольцом и оболочкой и застывает, образцы помещаются в криокамеру [13, 14].

В ходе равномерного понижения температуры битумное вяжущее сжимается активнее, чем металлическое кольцо из сплава инвара, состоящего из никеля (Ni, 36 %) и железа (Fe, 64 %). Это объясняется тем, что благодаря специально подобранному компонентному составу сплав инвар обладает уникально низким коэффициентом теплового расширения. Указанное обстоятельство позволяет изделиям из инвара сохранять свои геометрические размеры неизменными в очень широком диапазоне температур - от -90 до +250 ° С. Коэффициент теплового расширения инвара весьма низкий и, для указанного выше состава, составляет 1,2^10-6 ° С [23, 24].

При охлаждении любого типа органического материала деформации, вызываемые отрицательным тепловым воздействием, приводят к изменению структуры вещества. Это влечет за собой корректировку прочности, жесткости, коэффициента теплового сжатия и других показателей вяжущего. В ходе проведения испытаний устройством ABCD в автоматическом режиме регистрируются ряд показателей, включая температуру и уровень механического напряжения в системе. Пиковые значения приходятся на область, в которой нарушается сплошность изучаемых образцов [10, 12, 13]. Битумное вяжущее любого состава обладает коэффициентом теплового расширения на 1,5–2 порядка выше, чем металлы. Поэтому при понижении температуры кольцо вяжущего сжимается сильнее, чем внутреннее кольцо из инвара, и в органическом связующем происходит механическое разрушение и образование трещины. Это обстоятельство позволяет сделать вывод о пригодности исследованного типа вяжущего для применения в таких природно-климатических условиях, которые прогнозируются на основании предшествующего многолетнего мониторинга в конкретном регионе России.

Результаты исследования и их обсуждение

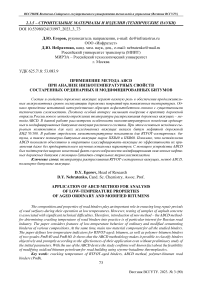

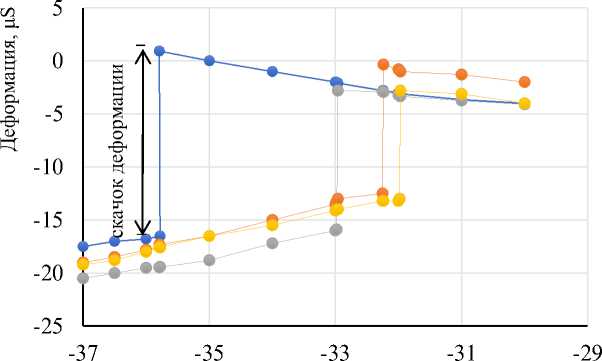

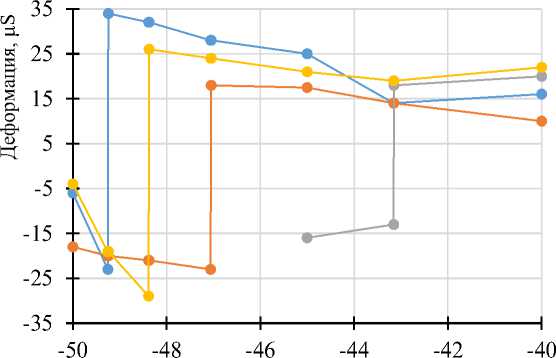

Результаты определения параметров, отражающих низкотемпературные свойства RTFOT-состаренных дорожных вяжущих различных типов и состава, в том числе содержащих СБС-полимеры, представлены на рисунках 4, 5 и в таблице 2.

Таблица 2

Низкотемпературные показатели битумных вяжущих после краткосрочного старения

|

Номер датчика |

T ABCD , [ оС] |

T раст ., [ оС] |

ε, [μS] |

Ϭ AC , [МПа] |

Скорость охлаждения, [оС/ч] |

|

БНД 70/100 после RTFOT |

|||||

|

1 |

-35,78 |

- 27,39 |

17,04 |

2,68 |

19,66 |

|

2 |

-32,25 |

- 23,61 |

12,50 |

1,97 |

19,87 |

|

3 |

-32,96 |

- 24,08 |

13,18 |

2,07 |

19,94 |

|

4 |

-31,98 |

- 23,32 |

10,32 |

1,62 |

19,77 |

|

Среднее значение |

-33,17 |

- 24,60 |

13,26 |

2,08 |

19,81 |

|

Стандартное отклонение |

1,76 |

1,89 |

2,80 |

0,44 |

0,12 |

|

ПБВ 40 на БНД 70/100 после RTFOT |

|||||

|

1 |

-40,74 |

-32,69 |

20,30 |

3,19 |

19,54 |

|

2 |

-42,59 |

-34,67 |

25,38 |

3,99 |

19,59 |

|

3 |

-45,79 |

-38,09 |

32,75 |

5,15 |

19,59 |

|

4 |

-44,02 |

-36,20 |

29,58 |

4,65 |

19,90 |

|

Ср. значение |

-43,29 |

-34,51 |

27,00 |

4,25 |

19,66 |

|

Ст. отклонение |

2,14 |

2,29 |

5,39 |

0,85 |

0,17 |

|

ПБВ 60 на БНД 70/100 после RTFOT |

|||||

|

1 |

-49,25 |

-41,80 |

55,66 |

8,75 |

19,66 |

|

2 |

-47,06 |

-39,45 |

41,57 |

6,54 |

19,71 |

|

3 |

-43,15 |

-35,27 |

31,44 |

4,94 |

19,66 |

|

4 |

-48,37 |

-40,85 |

55,47 |

8,72 |

19,63 |

|

Ср. значение |

-46,96 |

-39,34 |

46,03 |

7,24 |

19,66 |

|

Ст. отклонение |

2,69 |

2,88 |

11,76 |

1,85 |

0,03 |

T ABCD – непосредственные показания температурного датчика в ходе испытаний;

T раст . – температура растрескивания с учетом поправочного коэффициента;

ε – скачок напряжения (μS);

Ϭ AC – механическое напряжение при разрушении образца вяжущего (Па).

Датчик 1

Датчик 2

Датчик 3

Датчик 4

Температура в криокамере, ° С

Рисунок 4 – Температурно-деформационные зависимости, определенные методом ABCD для четырех образцов нефтяного битума БНД 70/100, состаренного по методу RTFOT

Температура в криокамере, ° С

Датчик 1

Датчик 2

Датчик 3

Датчик 4

Датчик 1

Датчик 2

Датчик 3

Датчик 4

Температура в криокамере, ° С

б

Рисунок 5 – Зависимость деформации образцов после RTFOT от температуры в криокамере: а - для ПБВ 40, б - для ПБВ 60

Анализируя представленные в таблице 2 данные можно отметить, что низкотемпературные показатели вяжущих после краткосрочного старения существенным образом зависят от их исходного компонентного состава. Так, средняя температура растрескивания для БНД 70/100 после RTFOT составила -24,60 ° С при величине стандартного отклонения 1,89 %, в то время как для ПБВ 40 средняя величина Т раст . после RTFOT была определена как -34,51 ° С при стандартном отклонении 2,29 %. Аналогичный показатель для ПБВ 60 после RTFOT составил -39,34 ° С (стандартное отклонение 2,88 %).

Определенные прибором ABCD 8.0 значений температуры растрескивания (см. табл. 2) для всех трех исследованных вяжущих существенно отличались от величины температуры хрупкости, полученной методом Фрааса (см. табл. 1). Для БНД 70/100 разница составила 23,7 % (-24,60 / -20 ° С), для ПБВ 40 - 72,6 % (-34,51 /-20 ° С) и для ПБВ 60 - 51,3 % (-39,34 / -26 ° С).

Стоит, однако, отметить, что проведение прямого сравнения значений температуры растрескивания и температуры хрупкости не следует считать целесообразным. Во-первых, в этом исследовании на приборе ABCD 8.0 испытывали вяжущие, уже прошедшие процедуру краткосрочного старения, а во-вторых, метод определения температуры растрескивания является прямым методом измерения, в отличие от традиционного метода определения температуры хрупкости, основанного на косвенных предположениях о поведении вяжущего. Сопоставление получаемых столь разными методами параметров, очевидно, не рационально.

Заключение

Вязкоупругая релаксация в исследованном диапазоне температур играет существенную роль в разрушении как ординарных, так и модифицированных битумных вяжущих. При очень низкой скорости нагружения, в том числе от температурного сжатия (при низком темпе охлаждения), полимерные макромолекулы имеют возможность релаксировать и изменять конфигурацию молекулярных клубков / глобул, заблаговременно препятствуя разрушению монолитности объема битумного вяжущего. Ниже температуры стеклования (или при очень быстром понижении температуры) неньютоновская природа высоковязких жидкостей, которые представляют собой высокомолекулярные соединения и их смеси с вяжущими, препятствует диссипации энергии, и трещинообразование связано уже с разрывом первичных связей. Предельные свойства полимерно-битумных вяжущих (прочность и деформация) также зависят от времени и температуры, как и другие вязкоупругие параметры. При этом результаты прочностных испытаний твердых монолитных массивов подвержены влиянию случайных факторов, например, таких как микроскопические трещины или молекулярные неоднородности. По этой причине при проведении измерений исследователи часто сталкиваются с проблемой воспроизводимости результатов испытаний. Однако получение идеальных характеристик температуры растрескивания в лабораторных условиях не является практической целью, поскольку в реальных условиях разрушение битумного вяжущего происходит в асфальтобетонных покрытиях, где уже существует множество статистических неоднородностей [25].

Учитывая существенно возросший в последние годы интерес к развитию в России транспортных направлений в северных регионах очевидно, что освоение методологии оценки на приборе низкотемпературных свойств ПБВ с заданным комплексом свойств на основе отечественных СБС-полимеров (метод ABCD) приобретает существенное значение.

Доступное отечественное аппаратурное оформление, качественное российское программное обеспечение, высокая точность и воспроизводимость получаемых результатов гарантируют данному методу оценки низкотемпературных свойств битумных вяжущих отличные перспективы.

Список литературы Применение метода ABCD при анализе низкотемпературных свойств состаренных ординарных и модифицированных битумов

- Прибылов В.С., Саркисян Д.В., Завацкая У.О. Строительно-технические свойства дорожного асфальтобетона на сталеплавильных шлаках // Вестник ВСГУТУ. – 2022. – № 3 (86). – С. 83–91. – DOI 10.53980/24131997_2022_3_83.

- Wu M., Cai H., Wang H. et al. Stabilization and Reinforcement Effect of Fibers on a Bitumen Binder // ACS Omega. – 2022. – N 7. – P. 44207−44214. – DOI /10.1021/acsomega.2c05677.

- Chen B., Mirrielees J., Chen Y. et al. Glass Transition Temperatures of Organic Mixtures from Isoprene Epoxydiol-Derived Secondary Organic Aerosol // The Journal of Physical Chemistry. – 2023. – N 127 (18). – DOI: 10.1021/acs.jpca.2c08936.

- Wang X.-Y., Sun, Q., Wang S. et al. Multiscale Mathematical Analysis of Influencing Factors and Experimental Verification of Microcrack Self-Healing Efficiency of Bitumen Composites Using Microcapsules // Materials. – 2023. – N 16. – P. 5073. – DOI: 10.3390/ma16145073.

- Yıldız K., Kınacı H., Atakan M. Modification of Asphalt Binder with Waste Expanded Polystyrene (EPS) Foam // Celal Bayar University Journal of Science. – 2021. – N 3. – P. 245–252. – DOI: 10.18466/cbayarfbe.885696/

- Yuan B., Chen W., Zhao J. et al. The Effect of Organic and Inorganic Modifiers on the Physical Properties of Granite Residual Soil // Advances in Materials Science and Engineering. – 2022. – N 1. – P. 1–13. – DOI: 10.1155/2022/9542258.

- Иванов С.А. Оценка адгезионной способности битума, модифицированного резиновой крошкой // Вестник ВСГУТУ. – 2018. – № 7 (71). – С. 49–54.

- Galdina V.D., Galdin N.S. Polymer-Bitumen Binders Compositions Selection by Using the Experimental Planning Method. In Key Engineering Materials. – 2021. Vol. 887. – P. – 504–510. – Trans Tech Publications, Ltd. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.887.504.

- Olard F., H. Benedetto Di, Eckmann B. et al. Linear Viscoelastic Properties of Bituminous Binders and Mixtures at Low and Intermediate Temperatures // Road Materials and Pavement Design. – 2003. – Vol. 4, N 1. – P. 77–107. – DOI: 10.1080/14680629.2003.9689941.

- ГОСТ Р 58400.11-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения температуры растрескивания при помощи устройства ABCD. – М.: Стандартинформ, 2019. – 16 с.

- ГОСТ Р 58400.8-2019 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку (BBR). – М.: Стандартинформ, 2019. – 15 с.

- Kim S.-S. Development of an asphalt binder cracking device, Department of Civil Engineering, Ohio University, Athens. – Ohio, 2007. – 40 p.

- Kim. S.-S. Direct Measurement of Asphalt Binder Thermal Cracking // ASCE Journal of Materials in Civil Engineering. – 2005. – Vol. 17, N 6. – P. 632–639.

- Небратенко Д Ю. ABCD-метод оценки низкотемпературного поведения дорожных вяжущих // Инженерно-строительный вестник Прикаспия. 2022. – № 1 (39). – С. 37–41.

- Nikolaevsky V. , Duzhiy P., Nebratenko D. Evaluation of low-temperature properties of mixtures of bitumen and SBS polymers of various topologies by the ABCD method // Vojnotehnički glasnik.– 2023. – Vol. 71. – P. 711–721 – DOI: 10.5937/vojtehg71-44548.

- Лушников Н.А., Савицкий В.В., Николаевский В.Е. и др. Применение метода ABCD при оценке низкотемпературных свойств дорожных вяжущих // Автомобильные дороги. 2023. – № 1 (1094). – С. 110–113.

- ГОСТ 33140-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT). – М.: Стандартинформ, 2015. – 10 с.

- Симчук Е.Н., Харпаев А.В., Рожков И.М. Современные подходы к моделированию старения битумных вяжущих материалов в лабораторных условиях // Дороги и мосты. – 2022. – № 2 (48). – С. 274–306.

- Патент RU 2058332 C1 C08F 297/04. Способ получения линейных термоэластопластов типа a-b-x-b-a / Глуховской В.С., Алехин В.Д., Ситникова В.В., Копылов В.М., Моисеев В.В. Патентообладатели: Воронежский филиал Государственного предприятия «Научно-исследовательский институт синтетического каучука им. акад. С.В. Лебедева». – Заявка № 94014731/04, заявл. 20.04.1994, опубл. 20.04.1996.

- Branthaver J.F., Petersen J.C., Robertson R.E. et al. Binder characterization and evaluation // National Research Council. – Vol. 2: Chemistry. – 1993. – 527 p.

- Крупенникова В.Е., Раднаева В.Д., Танганов Б.Б. Определение динамической вязкости на ротационном вискозиметре Brookfield RVDV-II+ Pro: метод. указания. – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2011. – 48 с.

- IKA Диспергаторы. – URL: https://www.ika.com/ru/Products-LabEq/Dispersers-pg177/T-25-digital-ULTRA-TURRAX-3725000/ (дата обращения: 11.05.2023).

- Hesp S.A.M. An Improved Low-Temperature Asphalt Binder Specification Method (Final Report). – Ontario: Queen’s University, 2004.

- Bahia H.U., Hislop W.P., Zhai H. et al. Classification of Asphalt Binders Into Simple and Complex Binders // AAPT. – 1998. Vol. 67. – P. 1.

- Шеховцова С.Ю., Королев Е.В. Восстанавливающие и защитные материалы для обработки поверхности дорог // Вестник ВСГУТУ. – 2021. – № 4 (83). – С. 62–70.