Применение метода Хигучи для автоматизации определения эпилептиформной активности на полисомнограмме

Автор: Антипов О.И., Богданова А.А.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 1 т.19, 2016 года.

Бесплатный доступ

В данной статье исследуется применение фрактального метода Хигучи к анализу электроэнцефалограмм, снятых во время сна у пациентов с диагностированной эпилепсией. Показано, что метод является чувствительным к наличию эпилептиформной активности. Для проверки метода использовались электроэнцефалограммы, содержащие помимо участков с эпилептиформной активностью, характерной для различных видов припадков, участки с различными стадиями сна и артефактами различного происхождения. По результатам применения метода Хигучи к анализу электроэнцефалограмм можно сделать вывод о возможности создания на данной основе системы автоматизированного выявления участков с эпилептиформной активностью для последующего врачебного диагностического заключения.

Фрактальная размерность, метод хигучи, электроэнцефалография

Короткий адрес: https://sciup.org/140255955

IDR: 140255955

Текст научной статьи Применение метода Хигучи для автоматизации определения эпилептиформной активности на полисомнограмме

Эпилепсия – состояние, характеризующееся повторными (2 или более) эпилептическими приступами, не спровоцированными какими-либо немедленно определяемыми причинами. Эпилептический приступ – это клиническое проявление аномального и избыточного разряда нейронов мозга [1].

Эпилепсия является одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы. Она представляет собой хроническое расстройство мозга, проявляющимся у людей во всех странах мира, ей подвергаются люди всех возрастов. Заболеваемость составляет 50–70 человек на 100000 населения в год и наиболее высока у детей и лиц пожилого возраста. Во всем мире около 50 миллионов человек страдает эпилепсией [1].

Одна из основных проблем – диагностика эпилепсии. Важно подчеркнуть, что несколько «провоцированных» или обусловленных какими-либо отчетливыми причинами эпилептических приступов не позволяют точно поставить больному диагноз эпилепсии. Существуют немалые затруднения в распознавании этой болезни, т. к. диагностика эпилепсии и отграничение эпилептической болезни от других заболеваний головного мозга, протекающих с судорожными припадками, часто представляют большие трудности [1]. Для диагностики эпилепсии очень важны данные электроэнцефалографического обследования. Однако не всегда электроэнцефалографические методы позволяют надежно подтвердить или опровергнуть эпилепсию. Электроэнцефалограмма (ЭЭГ) часто нормальна даже в тех случаях, когда клинический диагноз не вызывает сомнений. И наоборот, изменения на ЭЭГ в отсутствие клинических проявлений не служат основанием для диагностики эпилепсии и назначения противосудорожной терапии [2].

Электроэнцефалография (ЭЭГ) – это метод исследования головного мозга человека, основанный на регистрации его электрических потенциалов. ЭЭГ представляет собой сложный колебательный электрический процесс, который может быть зарегистрирован при расположении электродов на мозге или поверхности скальпа и является результатом электрической суммации и фильтрации элементарных процессов, протекающих в нейронах головного мозга. Этот метод позволяет оценить электрическую активность мозга, которая меняется в зависимости от физиологического состояния. Электроэнцефалография имеет широкие возможности в понимании процессов, происходящих в головном мозге человека, позволяет визуализировать проблемные зоны, выявить «тонкие» места, а также судить о его физиологической зрелости, функциональном состоянии, общемозговых расстройствах и их характере [3].

На любой электроэнцефалограмме существует спайковая импульсная активность. Спайк имеет вид высокоамплитудного, короткого, быстрого положительного пика. Характерными особенностями спайков является их высокая амплитуда (порядка 50–120 мВ) и небольшая длительность (1–2 мс). Наличие на электроэнцефалограмме таких острых волн и пикоподобных состояний выступает ведущим показателем в пользу эпилепсии [3]. Однако, помимо спайков, подобной амплитудой и формой могут обладать артефакты.

Артефакты на ЭЭГ могут быть разделены на 2 группы: физические и физиологические. Физические артефакты обоснованы нарушением технических правил регистрации ЭЭГ. Физиологические артефакты связаны с проявлениями жизнедеятельности организма. Например, электрические потенциалы, обусловленные активностью мышц, или электрические потенциалы, вызванные глотательными движениями, движениями глаз [3].

Информация, содержащаяся в каждой конкретной электроэнцефалограмме, весьма обильна. При проведении электроэнцефалографических исследований как в норме, так и в патологии неизбежно встает вопрос о способах извлечения информации из записей, получаемых при регистрации биоэлектрической активности мозга. Полное, хорошо составленное словесное описание ЭЭГ может занять 1–2 страницы текста. При подведении итогов любого исследования, когда для решения общих нейрофизиологических или медицинских проблем требуется обобщать данные больших массивов наблюдений, работать с такими пространственными описаниями очень трудно [4].

Поэтому, несмотря на широкое распространение ЭЭГ, проблема корректной трактовки ее результатов остается актуальной. Цифровая регистрация и компьютерная обработка позволяют объективизировать и автоматизировать процесс анализа, выявление патологических паттернов и определение их количественных характеристик. Существует множество методов для изучения и анализа сигналов ЭЭГ с целью выявления патологических изменений мозга. Также многие из этих методов в прогнозировании развития эпилепсии являются малоэффективными, так как для автоматического обнаружения эпилептической активности по сигналам ЭЭГ в основном используются линейные (частотно-временные, математические и статистические) методы, в которых не учитывается нелинейность исследуемого сигнала [5].

ЭЭГ описывает поведение сложной динамической системы, и характер нормальной активности сигналов является хаотическим, поэтому применение линейных методов анализа малоэффективно. Не существует единого мнения о том, где фиксировать начало появления эпилептической активности и где она завершается. Это приводит к идее оценить ЭЭГ-сигнал какой-то величиной, которая могла бы характеризовать изменения функциональной активности, то есть фиксировать появление аномалий изменением этой величины. При возникновении во время регистрации ЭЭГ-вспышек эпилептической активности отмечается снижение хаоса в ЭЭГ-сигна-лах. Для оценки таких изменений эффективным является применение теории хаоса и нелинейной динамики [6–25].

В данной работе мы использовали метод Хигу-чи для расчета фрактальной длины кривой.

1. Метод Хигучи

При расчете фрактальной размерности мы используем метод Хигучи, который имеет значительные преимущества перед другими методами. Этот метод для оценки фрактальной размерности основан на измерении длины кривой [6]. Он оценивает среднюю длину кривой, используя сегмент образцов k в качестве единицы измерения [7].

Технически алгоритм Хигучи заключается в следующем.

Пусть X ( n ) – эквидистантная последовательность, состоящая из N элементов. Разобьем X ( n ) на k последовательностей:

Xm = j x ( m ) , X ( m + к ) ,

X ( m + 2 к ) ,

, X \ m +

N - m к

к

где m = 1,2,..., к ; к и m — целые числа; m и к представляют собой начальный интервал времени и «[ ]» обозначает целую часть. Представим, что этот ряд имеет N = 100, только три последующих последовательности можно получить для к = 3 [8]:

X 31 : X (1), X (4), X (7), X (10), ... X (97), X (100);

X 32 : X (2), X (5), X (6), X (11), ... X (98); (2)

X 3 3 : X (3), X (6), X (9), X (12), ... X (99).

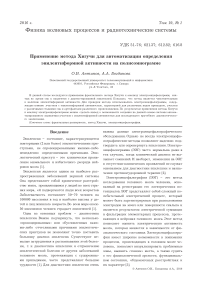

Рис. 1. Зависимости средней длины кривой L от сегмента образцов k в двойном логарифмическом масштабе

Тогда полная средняя длина кривой при заданном k

(L ( k)>

k

Z Lm (k)

m =1 ________

k

Найдем длины кривых для полученных последовательностей:

Если выполняется условие ^ L ( k )^ « k D , то последовательность X ( n ) фрактальна с фрактальной размерностью D , которая определяется по наклону зависимости log e L ( k ) от log e k [7]. На практике оказалось удобным с точки зрения расчетов двойной логарифмический масштаб брать по основанию e . Пример зависимости log e L ( k ) от log e k для временного ряда ЭЭГ, состоящего из 10000 отсчетов, представлен на рис. 1.

Lm (k)

И] ]

Z Sm v i=1 ?

1 k ,

Sm =

| X ( m +

ik ) - X ( m +

( i - 1 ) k )|

N

- 1

N - m k

2. Применение метода Хигучи к ЭЭГ

Метод Хигучи в нашей работе применялся последовательно к временным рядам, представляющим собой 10000 отсчетов ЭЭГ, что соответствует пятидесяти секундам записи с частотой дискретизации 200 Гц. Данная длина была выбрана в результате предварительных исследований, которые показали, что при меньшей длине

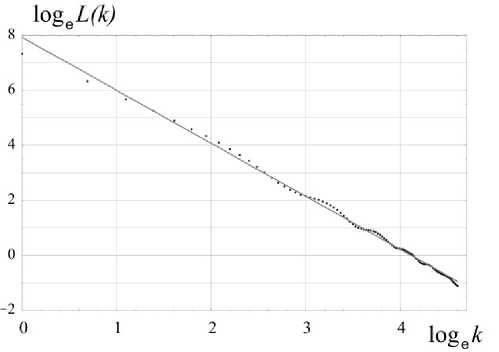

Рис. 2. Некоторые характерные фрагменты ЭЭГ как временные ряды, состоящие из 10000 отсчетов, соответствующих участкам ЭЭГ-записи длительностью в 50 секунд при частоте дискретизации 200 Гц канала Т5-01 (по международной системе – 10–20) пациентки 27 лет: а ) нормальная активность головного мозга; б ) нормальная активность головного мозга, но содержащая кратковременный двигательный артефакт; в ) участок, содержащий двухсекундную эпилептиформную активность, соответствующую кратковременному генерализованному припадку

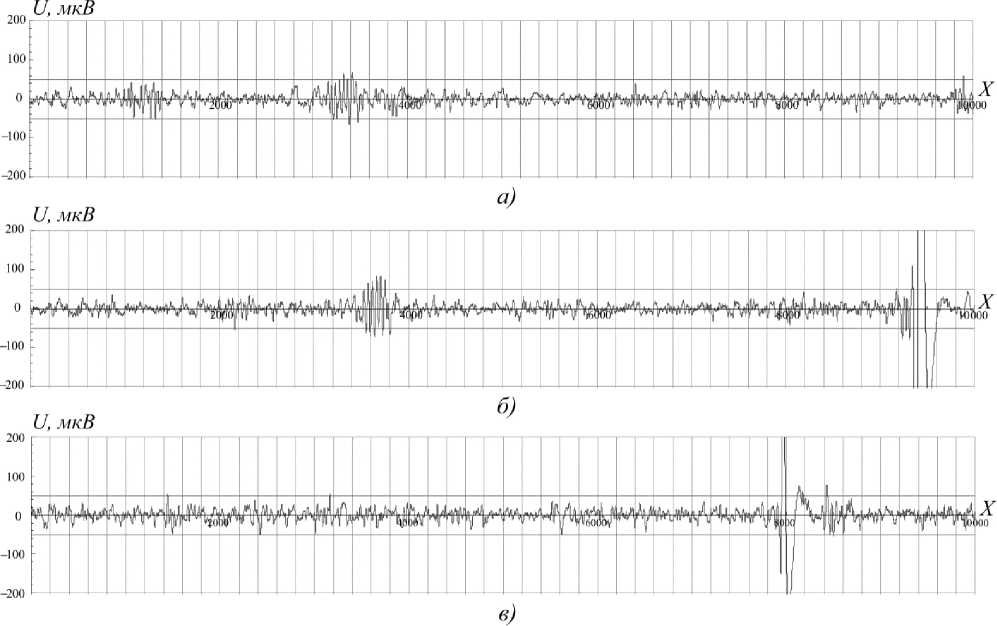

Рис. 3. Зависимость величины фрактальной размерности D от номера участка j ЭЭГ пациентки, содержащей, помимо приступов, стадии глубокого и парадоксального сна. Пунктирными линиями отмечены участки, содержащие эпилептиформную активность, а именно 2-секундные генерализованные приступы ряда существенное влияние оказывают артефакты различного происхождения, а при большей длине ряда длительность автоматизированных расчетов становится неприемлемой из-за резкого снижения скорости расчета и потери чувствительности к кратковременным всплескам эпилептиформной активности. Таким образом, исследуемая ЭЭГ для каждого канала разбивается на равные временные ряды в 10000 отсчетов.

В качестве примера на рис. 2, а показан временной ряд, соответствующий также пятидесяти секундам нормальной активной головного мозга, но содержащий кратковременный двигательный артефакт.

По результатам расчетов с помощью метода Хигучи строилась зависимость средней длины кривой L ( k ) от количества сегментов разбиения исследуемой кривой k откладывается в двойном логарифмическом масштабе (по основанию е ), как показано на рис. 1. Далее по данным значениям по МНК строится аппроксимирующая их прямая. Наклон этой прямой, выраженный в виде ее производной, будет величиной, связанной с искомой фрактальной размерностью.

В качестве примера приведем ЭЭГ, содержащую как участки с кратковременными приступами, так и с различными стадиями сна и артефактами, где исходный ряд был разбит на 47 участков. На рис. 3 представлена зависимость величины фрактальной размерности D от номера участка j. Значения D для участков, содержащих эпилептиформную активность, соединены с осью пунктирной линией. Из рисунка видно, что значения, соответствующие эпилептиформной активности, резко выделяются на фоне нормальной активности головного мозга вне припадка. Данные результаты предполагается использо- вать для создания автоматизированной системы выделения эпилептиформной активности.

Заключение

Применение к ЭЭГ-сигналу метода Хигучи позволило выделять участки эпилептиформной активности на длительных записях, содержащих как кратковременные (несколько секунд) участки, соответствующие эпилептическим припадкам, так и участки, содержащие артефакты различного происхождения. Используя данные результаты, можно построить автоматизированную систему распознавания наличия эпилептиформной активности как на коротких, так и на длительных ЭЭГ-записях.

Создание автоматизированной системы выделения эпилептиформной активности позволит резко сократить время, затрачиваемое специалистом-неврологом на исследование длительной ЭЭГ-записи для выявления участков, содержащих данную эпилептиформную активность. Это связано с тем, что автоматизированная система способна сама выделять подобные участки и уже после предъявлять их специалисту для окончательного заключения.

Список литературы Применение метода Хигучи для автоматизации определения эпилептиформной активности на полисомнограмме

- Неврология. Национальное руководство / Е.И. Гусев [и др.]. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2004.

- Фернандес Р., Самуэльс М. Неврология. М.: Практика, 1997.

- Зенков Л.Р. Клиническая электроэнцефалограмма (с элементами эпилептологии). Руководство для врачей. 5-е изд. М.: МЕДпресс-информ, 2004.

- Жирмунская Е.А., Лосев В.С. Системы описания и классификация электроэнцефалограмм человека. М.: Наука, 1984.

- Кичук И.В. Электроэнцефалография. Важнейший метод диагностики душевных расстройств / Научно-диагностический центр клинической психиатрии. URL: http://www.psychopro.ru/index.php?page=issledovanie_eeg.

- Comparison of fractal dimension estimation algorithms for epileptic seizure onset detection / G.E. Polychronaki [et al.] // IOP Publishing. Journal of neural engineering. Greece, 2010.

- Use of the Higuchi's fractal dimension for the analysis of MEG recordings from Alzheimer's disease patients / C. Gomez [et al.] // E.T.S. Ingenieros de Telecomunicacion. University of Valladolid. Spain, 2008.

- Higuchi's Method applied to the detection of periodic components in time series and its application to seismograms/ G. Galvez Coyt [et al.] // Complex systems. Mexico, 2013.

- Фрактальный анализ динамики цен на драгоценные металлы / О.И. Антипов [и др.] // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2011. Т. 14. № 2. С. 110-116.

- Антипов О.И., Куляс М.О., Неганов В.А. Беспроводной двухканальный электроэнцефалограф //Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2014. Т. 17. № 2. С. 64-75.

- Волобуев А.Н., Антипова Т.А. Анализ аннигиляции позитрона и электрона и дополнительные возможности позитронно-эмиссионной томографии // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2014. Т. 17. № 4. С. 75-80.

- Антипов О.И., Неганов В.А. Анализ и предсказание поведения временных рядов самоорганизованных экономических и биологических систем с помощью фрактальных мер // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2011. Т. 14. № 3. С. 78-89.

- Захаров А.В. Технические проблемы полисомнографии и способы уменьшения их влияния при применении фрактальных мер к построению полисомнограмм // Аспирантский вестник Поволжья. 2013. № 5-6. С. 23-25.

- Возможности различных методов автоматического распознавания стадий сна / О.И. Антипов [и др.] // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. Т. 8. № 2. С. 374-379.

- Фрактальный анализ динамики цен на драгоценные металлы / О.И. Антипов [и др.] // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2011. Т. 14. № 2. С. 110-116.

- Антипов О.И., Неганов В.А., Панферова Т.А. Нелинейная динамика и хаотические явления в нематическом жидком кристалле // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2006. Т. 9. № 4. С. 76-87.

- Информационные возможности использования мю- и бета-ритмов ЭЭГ доминантного полушария в конструировании нейрокомпьютерного интерфейса / В.Ф. Пятин [и др.] // Фундаментальные исследования. 2015. № 2-5. С. 975-978.

- Особенности постуральных нарушений у больных рассеянным склерозом / А.В. Захаров [и др.] // Журнал неврологии и психиатрии им. C.C. Корсакова. 2014. Т. 114. № 2-2. С. 55-58.

- Исследование частотных диапазонов для пейсмейкеров иррадиационных явлений при световых воздействиях на сетчатку глаза человека путем анализа результатов применения фрактальных мер к ЭЭГ-сигналам / О.И. Антипов [и др.] // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2014. Т. 17. № 3. С. 90-95.

- Антипов О.И., Захаров А.В., Пятин В.Ф. Сравнение возможностей фрактальных методов обработки ЭЭГ для обнаружения изменения в активности головного мозга при разной внешней освещенности // Инфокоммуникационные технологии. 2014. Т. 12. № 2. С. 57-63.

- Захаров А.В., Антипов О.И., Хивинцева Е.В. Полисомнографические характеристики сна у пациентов с фибромиалгией // Российский журнал боли. 2014. № 1(42). С. 58-59.

- Антипов О.И., Захаров А.В., Неганов В.А. Сравнение скорости и точности фрактальных методов детерминированного хаоса применительно к распознанию стадий сна // Бюллетень Восточно-Сибирского научного центра Сибирского отделения Российской академии медицинских наук. 2013. № 2-1(90). С. 9-14.

- Пат. 122271 Российская Федерация, МПК A61B5/00. Устройство для выявления стадий сна при полисомнографии / О.И. Антипов, В.А. Неганов, А.В. Захаров; заявитель и патентообладатель Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Самарский государственный медицинский университет». 2012100807/14, 11.01.2012; заявл. 11.01.2012; опубл. 27.11.2012.

- Антипов О.И., Захаров А.В., Неганов В.А. Особенности применения фрактальных мер детерминированного хаоса к автоматизированному распознанию стадий сна при полисомнографии // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2012. Т. 15. № 3. С. 101-109.

- Волобуев А.Н., Антипова Т.А. Нелинейная генетика. Инбридинг и генетический груз // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2013. Т. 16. № 4. С. 70-74.