Применение метода микросейсмического зондирования для изучения строения осадочных бассейнов (на примере Еврейской автономной области)

Автор: Пупатенко В.В., Рябинкин К.С., Бронников А.К.

Журнал: Региональные проблемы @regionalnye-problemy

Рубрика: Геология, геодинамика и минеральные ресурсы

Статья в выпуске: 3 т.25, 2022 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты применения метода микросейсмического зондирования для исследования строения земной коры западной части Среднеамурского осадочного бассейна. Выявлено хорошее соответствие между построенными разрезами, результатами сейсмического профилирования и геоэлектрическим разрезом по данным аудио-магнитотеллурических зондирований. Уточнены границы Башмакского, Преображеновского, Самаро-Дитурского грабенов.

Сейсмическая томография, метод микросейсмического зондирования, магнитотеллурические зондирования, среднеамурский осадочный бассейн

Короткий адрес: https://sciup.org/143179021

IDR: 143179021 | УДК: 550.834.8 | DOI: 10.31433/2618-9593-2022-25-3-94-96

Текст научной статьи Применение метода микросейсмического зондирования для изучения строения осадочных бассейнов (на примере Еврейской автономной области)

Метод микросейсмического зондирования (МСЗ) – один из пассивных сейсмических методов [1]. Как и в других методах пассивной сейсморазведки, в МСЗ зондирующим сигналом являются микросейсмы, преимущественно штормовые, но измеряемыми параметрами служат не их фазово-частотные, а амплитудно-частотные характеристики.

В основе метода – зависимость между амплитудой поверхностных волн Рэлея и скоростью распространения поперечных волн в среде. Каждой длине волны Рэлея соответствует некоторая глубина, на которой влияние скоростных неоднородностей на амплитуду волны максимально.

Метод МСЗ – перспективный и во многих случаях единственно возможный метод пассивной сейсморазведки, тем не менее, он всё ещё используется редко и в основном для исследования вулканов и других объектов с глубинными «корнями» [3, 4].

Объектом проведения полевых исследований стала западная часть Среднеамурского осадочного бассейна. Территория исследования затрагивает крупный Курский разлом, который относится к наиболее сейсмически активной северо-западной части системы разломов Тан Лу [2], и с которым связаны многие наиболее сильные землетрясения на территории Приамурья. Также профили (рис.) пересекли три крупных грабена: Башмакский, Преображеновский и Самаро-Ди-турский.

Полевые работы проводились в октябре 2019 г. и в июле 2020 г. по двум вкрест пересекающимся профилям в окрестностях населённых пунктов Башмак, Биджан, Преображеновка, Новотроицкое. В результате обработки результатов измерений были получены двумерные модели вариаций скоростей поперечных волн.

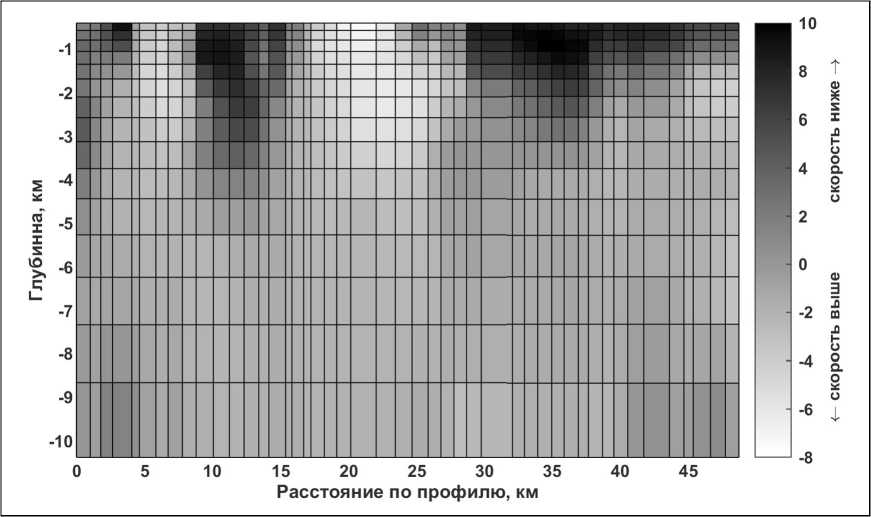

Рис. СЗ–ЮВ разрез относительных скоростей поперечных волн

Fig. NW–SE section of relative shear wave velocities

На рис. приведён наиболее репрезентативный сейсмический разрез, идущий практически линейно с СЗ на ЮВ. Более тёмным областям соответствует более высокая относительная интенсивность микросейсмического шума и, соответственно, более низкие скорости поперечных волн, и наоборот. В соответствии с [2] разрез пересекает Курский разлом в районе 15–16 км.

На приведённом на рис. разрезе можно выделить следующие элементы. С 29 по 45 км на глубинах до 2 км располагается зона пониженных скоростей, соответствующая Башмакскому грабену. Севернее, с 16 по 29 км, выделяется зона повышенных скоростей, ассоциируемая с Ульдура-Чур-кинским поднятием. С 9 по 16 км располагается следующая зона пониженных скоростей, соответствующая Преображеновскому грабену и прослеживаемая до глубины 3–4 км. На самых северных 4 км профиль заходит в Самаро-Дитурский грабен, на разрезе это также сопровождается понижением скорости, глубина этой зоны повышается к северу от 1 км до 3–4 км. На всём протяжении профиля разрез глубже 4 км практически однородный, без существенных скоростных аномалий.

Построенные разрезы соотнесены с имеющимися разрезами, построенными по результатам других геофизических исследований. Для части северного участка профиля имеются результаты сейсмического профилирования, полученные методом отраженных волн общей глубинной точки (МОВ ОГТ), дополненные четырьмя неглубокими скважинами глубиной 200–600 м. Для СЗ–ЮВ разреза есть аналогичные результаты аудиомаг-нитотеллурического зондирования (АМТЗ), гео-электрический разрез по которым надёжно восстановлен до глубины 3–4 км. В обоих случаях наблюдается хорошее соответствие выделяемых горизонтальных границ блоков, а в отдельных случаях и их глубин. Грабенам на геоэлектрическом разрезе соответствуют блоки с сопротивлением не выше 100–150 Ом∙м, сопротивление блоков, соответствующих поднятиям, выше, до 600 Ом∙м.

Список литературы Применение метода микросейсмического зондирования для изучения строения осадочных бассейнов (на примере Еврейской автономной области)

- Горбатиков А. В., Степанова М. Ю., Кораблев Г. Е. Закономерности формирования микросейсмического поля под влиянием локальных геологических неоднородностей и зондирование среды с помощью микро-сейсм // Физика Земли. 2008. № 7. С. 66-84.

- Забродин В.Ю. Разломная тектоника материковой части Дальнего Востока России / В.Ю. Забродин, О.В. Рыбас, Г.З. Гильманова. Владивосток: Дальнаука, 2015. 132 с.

- Кугаенко Ю.А., Салтыков В.А., Горбатиков А.В., Степанова М.Ю. Особенности глубинного строения зоны трещинных Толбачинских извержений по комплексу геолого-геофизических данных // Физика Земли. 2018. № 3. С. 60-83.

- Рогожин Е.А., Горбатиков А.В., Харазова Ю.В., Степанова М.Ю., Николаев А.В. Особенности глубинного строения и геологической активности горы Эльбрус и участка ущелья Эльбрус-Тырныауз по комплексу геолого-геофизических данных // Доклады РАН. 2016. Т. 471, № 3. С. 350-353.