Применение метода моделирования по типу Монте-Карло для оценки погрешностей 210Pb-датирования торфяных отложений европейской субарктики России (на примере Архангельской области)

Автор: Яковлев Е.Ю., Очеретенко А.А., Спиров Р.К., Мищенко Е.В., Жуковская Е.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 7 (307), 2020 года.

Бесплатный доступ

Ключевым методом изучения осадочных и торфяных отложений в антропоцене является 210Pb-датирование, применяемое во временном диапазоне 100-150 лет. Моделирование по методу Монте-Карло использовано для оценки погрешности 210Pb-датирования. Подход реализован в формате электронных таблиц MS Excel, в которых расчетными параметрами являются диаметр керна, период полураспада 210Pb, глубина слоя, сухая масса слоя, общее содержание 210Pb и концентрация 226Ra. Метод апробирован при датировании торфяных кернов, отобранных в Приморском и Мезенском районах Архангельской области, с последующим расчетом темпов осадконакопления.

Датирование 210pb, неопределённость, торфяной профиль, моделирование монте-карло, скорость торфонакопления

Короткий адрес: https://sciup.org/149129435

IDR: 149129435 | УДК: 550.93:550.423:546.81.027*210:631.445.12(470.11) | DOI: 10.19110/geov.2020.7.3

Текст научной статьи Применение метода моделирования по типу Монте-Карло для оценки погрешностей 210Pb-датирования торфяных отложений европейской субарктики России (на примере Архангельской области)

Приблизительно 3 % площади Земли покрыто торфяниками, которые содержат в себе значительные запасы углерода, накопленного в течение длительного периода времени [27]. В торфяниках Северного полушария содержится около 450 млрд т углерода, что составляет 30 % от общего запаса углерода в почве [33]. Торфяные болота крайне чувствительны к изменению климата и играют важную роль в глобальном потепле- нии из-за увеличения скорости выброса парниковых газов CO2 и N2O [49].

В Российской Федерации сосредоточено от 40 до 60 % мировых ресурсов торфа, при этом в северных областях европейской части России разведано наибольшее количество запасов, оцененных в 6.9 млрд т (36.2 % от запасов России) [5, 7, 8].

В пределах северных территорий, относящихся к поясу интенсивного торфонакопления, основ-

ными биогеоценозами являются торфяно-болотные экосистемы [10]. Основным типом болот здесь являются верховые (омбротрофные) болота, доминирующим источником питания которых являются аэрозоли, воздушная пыль и атмосферные осадки [54]. Это приводит к формированию чрезвычайно бедной питательными веществами среды, на которой преобладают мхи (сфагнумы). Торфяники представляют собой «архив» атмосферных загрязнителей с ведущей ролью радиоактивных элементов, поскольку арктические территории с начала атомной эры подверглись существенному радиационному воздействию [6, 19, 22, 23, 28, 31, 32, 48, 50].

Сфагновые растения болот поглощают и удерживают значительное количество радионуклидов, поступивших из радиоактивного осадка [24, 33, 34]. Изучение их активности в торфяниках имеет важное значение не только с точки зрения оценки воздействия ионизирующего излучения на биоту, но и для решения ряда практических задач геохимии [21].

Радиоактивные изотопы, находящиеся в торфяных отложениях, могут предоставить ценную информацию о последних региональных изменениях климатических условий и загрязняющих нагрузок [17, 18, 26, 40, 44, 47]. Такие данные могут быть получены в результате абсолютного датирования торфяных отложений. Точная датировка этого типа осадков будет полезна для понимания динамики условий окружающей среды в прошлом, так как торф является эффективным показателем многих факторов окружающей среды в масштабах десятилетий и столетий [44].

Широкое применение при датировке современных осадков (в том числе торфа до 150 лет) находит метод датирования по избыточному свинцу-210 [12, 14, 33, 35, 37]. Экспериментальными исследованиями [53] было показано, что ~95 % свинца удерживается в торфяных отложениях, несмотря на изменение окислительно-восстановительных условий и колебания уровня воды. Поэтому 210Pb-датирование является наиболее надежной и точной методикой определения возраста и скорости накопления торфа [13, 33].

В геохронологии наряду с точным измерением радиоактивных изотопов в изучаемом объекте важнейшее значение имеет оценка неопределённости датирования, напрямую влияющая на результаты расчета абсолютного возраста [45]. Существует множество методов ее оценки [20, 45, 51].

Метод моделирования Монте-Карло имеет широкое применение в геохронологии при радиоуглеродном, уран-ториевом и 210Pb-датировании [15, 25, 41]. Целью данного исследования являлась проверка его эффективности для оценки погрешностей 210Pb-датирования торфяных отложений в торфяно-болотных экосистемах в пределах Европейской Субарктики России (на примере Архангельской области). Для достижения цели были реализованы следующие задачи: отбор торфяных профилей в различных районах вышеуказанной области (включая отбор проб растений, являющихся типичными для торфяно-болотных экосистем); определение содержания радиоактивного изотопа 210Pb в растениях и по разрезу торфяных отложений; изучение и применение модели неопределённости Монте-Карло для двух торфяных профилей; определение скоростей современного торфонакопления на основе 210Pb-датирования.

Материал

Отбор торфяных колонок проводился в пределах двух районов Архангельской области. Первая торфяная колонка TB-1 была отобрана на севере области, в Мезенском районе (Черноозерская площадь, N 65.64409° E 41.35796°), вторая колонка Td-1 была отобрана в Приморском районе рядом с посёлком Рикасиха, расположенным ~30 км западнее Архангельска и ~20 км юго-восточнее Северодвинска (N 64.51892° E 40.06229°).

Районы исследований относятся к бассейну Белого моря. В геоморфологическом отношении территория представлена водно-ледниковым аккумулятивным типом рельефа с озерно-ледниковыми равнинами [30]. Современный рельеф данных территорий формировался на протяжении нескольких эпох четвертичного оледенения, последнее из которых окончилось около 11.7 тыс. лет назад [52]. Торфообразование началось сразу после исчезновения льда [4]. Климат — переходный от умеренно-морского к субарктическому [16]. Основным компонентом исследуемых залежей торфа является сфагновый мох. Типичная толщина торфяных залежей в Архангельской области находится в интервале от 2.2 до 6.5 м (среднее значение составляет 4.0 м) [1]. Описание растительных сообществ в районах отбора торфяных разрезов приведено в виде ярусной структуры [3, 9, 11].

Район отбора профиля TB-1. В верхнем ярусе (древостой) встречаются преимущественно хвойные: Pinus sylvestris (низкая, угнетённая) и Picea abies ; в этом же ярусе низкорослые деревья (подлесок) — Betula pubescens . В среднем ярусе (травяно-кустарничковый) — кустарники: Vaccinium vitis-idaea L. , Rubus chamaemorus L., Betula nana L ., Empetrum nigrum L. , Andromeda polifolia L. , Sorbus aucuparia — и травы: Lycopodium annotinum L. , Eriophorum vaginatum , Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr , Carex limosa L., Drosera rotundifolia L ., Carex pauciflora Lightf. В нижнем ярусе (мохово-лишайниковый) — мхи: Sphagnum girgensohnii и Polytr^chum commune , Sphagnum annula-tum H. Lindb. ex Warnst , Pleurozium schreberi ; лишайники: Hypogymnia physodes (L.) Nyl., Usnea dasypoda (Ach.) Rohl. emend. Mot . На грядах и вершинах данного болотного массива развиваются сосново-кустарничково-сфагновые сообщества, в мочажинах — пущицево-сфагновые.

Район отбора профиля Td-1. В верхнем ярусе (древостой) встречается Pinus sylvestris, низкая для своего возраста, с искривленным стволом. В среднем ярусе — кустарники: Andromeda polifolia L. , Calluna vulgaris (L.) Hull , Chamaedaphne calyculata (L.)Moenh. , Empetrum nigrum L. — и травы: Baeothryon cespitosum (L.) A. Dietr , Carex limosa L. В нижнем ярусе — мхи: Sphagnum lind-bergii и Sphagnum capillifolium . На грядах и вершинах данного болотного массива развиваются сосново-вересково-сфагновые сообщества, в мочажинах — осоково-сфагновые.

Керны торфяников ТВ-1 и Td-1 отбирали с помощью ПВХ-труб большого диаметра с площадью поперечного сечения ~625 см2. После доставки в лабораторию торфяные керны был разделены на срезы по 2—6 см. Керны были высушены в сушильном шкафу SNOL 24/200 при температуре 105 °С до воздушно-сухого состояния. Поверхностная растительность была 19

также отобрана и в этой работе рассматривается как первый слой. Длины кернов ТВ-1 и Td-1 составили 69 и 60 см соответственно.

Методы и подходы

Модели датирования 210Pb, включая основы, номенклатуру и формулировку, описаны у ряда авторов [14, 29, 43]. Моделирование методом Монте-Карло [45] выступает как альтернатива квадратичному распределению неопределённостей. Основой метода служит модель постоянного потока 210Pb. Данные упорядочены в электронной таблице, в которой разрешен итерационный расчет. Число итераций составляло 10 000 [45, 46]. Методология была применена к 2 торфяным кернам из мест различных условий окружающей среды и временного периода.

Генерация случайных значений по модели Монте-Карло

После того как все основные величины рассчитаны, можно датировать керн, используя модель постоянного потока 210Pb. Чтобы сопоставить неопределённость по модели Монте-Карло c квадратичным распределением, получают выражения с независимыми переменными [45]. Отметим, что с помощью метода Монте-Карло использование методологии датирования 210Pb выходит за пределы 150 лет с возрастной неопределенностью менее 10 %.

В моделировании используются расчёты для темпов осадконакопления, которые могут быть определены количественно через два параметра: скорость накопления отложений (см∙год–1) и скорость накопления массы (г∙см–2∙год–1) [45]. Укажем, что скорость накопления массы полезна для преобразования концентраций (например, мг∙кг–1 загрязняющего вещества) в потоки, что имеет большое значение в исследованиях окружающей среды (например, загрязняющие вещества: мг∙см–2∙год–1) [46].

В заключение скажем, что рассматриваются 6 источников неопределенности: диаметр керна, период полураспада 210Pb, глубина слоя, сухая масса слоя, а также общее содержание 210Pb и концентрации 226Ra. Измеренные величины моделируются с использованием рандомизированного подхода. Производные переменные вычисляются с использованием случайных значений, полученных для каждой итерации, рассчитывается накопленное квадратичное отклонение от истинного значения и получается неопределенность. Чтобы избежать ошибок вычислений из-за случайных значений, близких к нулю, используется авторская [45] схема уменьшения неопределенности с подобранным экспериментально коэффициентом. Описанная стратегия моделирования по Монте-Карло [45] является очень надежной, поскольку неопределенности рассчитываются всегда по одним и тем же простым принципам и не требуется вывода и использования сложных формул, что снижает вероятность ошибки.

Радиохимическое выделение 210Po и 210Bi в торфяных кернах

Воздушно-сухую пробу торфа (исходная масса не менее 50 г) измельчали фарфоровым пестиком в ступ- 20

ке из аналогичного материала и просеивали через сито 200 х 50 с ячейками 2 мм. Крупную фракцию отбрасывали, мелкую фракцию истирали до крупности 200 меш (< 0.074 мм) с использованием лабораторной мельницы. Отбирали материал пробы для радиохимической обработки (не менее 20 г).

Навеску пробы 5 г помещали в химический стакан ёмкостью 100 см3 и добавляли 10 см3 концентрированной HNO3 марки чда порциями по 1—2 см3 при интенсивном перемешивании. Содержимое стакана нагревали на плитке в течение 5—10 минут. Окончание этапа определяли по прекращению вспенивания раствора. Трассер на данном этапе не добавляли, так как, согласно методике [2], радиохимический выход изотопов 210Po и 210Bi составляет соответственно 0.85 ± 0.13 и 0.85 ± 0.13 и использование трассера не предусмотрено.

После охлаждения постепенно добавляли 5 см3 H2O2 марки чда порциями по 1—2 см3 при перемешивании. Если шла очень бурная реакция, добавляли дистиллированную воду.

Закрывали часовым стеклом и оставляли до момента, когда реакция окисления перейдёт в спокойную стадию. После этого часовые стекла снимали, обмывали дистиллированной водой и выпаривали содержимое стакана солей на плитке, нагретой до +50 °C. На этом этапе важно не допустить пересушивания осадка.

Далее проводили выщелачивание определяемых элементов. Для этого влажные соли обрабатывали 25 см3 HCl (1 : 2) марки чда, хорошо перемешивали, накрывали стакан часовым стеклом и кипятили в течение 1 часа, поддерживая спокойное кипение раствора.

После отстаивания выщелат отфильтровывали через фильтр «синяя лента» в химический стакан объёмом 250 см3. Часовое стекло, стакан и остаток промывали 25 см3 горячей HCl (1 : 4) марки чда.

Затем отфильтрованный осадок вместе с фильтром снова помещали в стакан для выщелачивания и повторяли обработку смесью 25 см3 HCl (1:2) марки чда и 1 см3 H2O2 марки чда в течение 30 минут. Выщелачивание производили как описано выше. Снова выщелат отфильтровывали через фильтр «синяя лента» в стакан, где находился первый фильтрат. Остаток на фильтре и в стакане промывали горячей HCl (1 : 4) марки чда 5 раз по 10 см3.

В объединённый фильтрат прибавляли 10 см3 HClO4 марки чда и выпаривали до появления густых белых паров, закрывали часовым стеклом и продолжали выпаривание до начала выпадения солей. После этого пробу охлаждали, снимали часовые стекла, обмывали их дистиллированной водой и окончательно выпаривали раствор до влажных солей.

Соли растворяли при кипячении после добавления 5 см3 концентрированной HCl марки чда и 25 см3 дистиллированной воды. Затем разбавляли раствор до 100 см3 дистиллированной водой и прибавляли аскорбиновую кислоту марки хч до обесцвечивания раствора для устранения мешающего действия Fe3+ восстановлением его до Fe2+.

Из этого раствора проводили спонтанное осаждение радионуклидов. Стальной диск диаметром 34 мм обрабатывали с одной стороны мелкой наждачной бумагой и протирали ватой, смоченной этиловым спир-

том-ректификатом. Диск помещали в тефлоновую кассету и опускали пинцетом в стакан с подготовленным раствором. Стакан закрывали часовым стеклом и кипятили. Химическое выделение полония и висмута происходило спонтанно при интенсивном кипении раствора в течение 2 часов. По мере выкипания добавляли горячую дистиллированную воду до прежнего объёма. Через 2 часа стакан снимали, раствор выливали, кассету с диском вынимали пинцетом, обмывали дистиллированной водой. Затем осторожно извлекали диск из кассеты, снова обмывали его водой и высушивали на воздухе. Время окончания электрохимического осаждения фиксировали в лабораторном журнале [2]. Подготовленный таким образом счётный образец измеряли на альфа-бе-та-радиометре РКС-01А «Абелия» (НТЦ «Амплитуда»).

После спонтанного осаждения счётный образец, кроме 210Po и 210Bi, мог содержать короткоживущие альфа-излучающие изотопы полония (218Po, 214Po, 216Po и 212Po) и короткоживущие бета-излучающие изотопы висмута (210Bi и 210Bi). Поэтому измерения счётного образца проводили не ранее чем через 10 часов после его приготовления, когда распадутся эти изотопы.

Для проб с низкими активностями определяемых изотопов выполнялась рекомендация проводить измерения на радиометре не позднее чем через 36 часов после электрохимического выделения. В этом промежутке времени бета-активность 210Bi снижалась только на 5—20 %. Распад 210Bi за это время учитывался введением поправочного коэффициента [2].

Результатом измерения счётного образца являлись активности 210Po и 210Bi (в радиоактивном равновесии с 210Pb) с оценкой неопределённости измерений (P = 0.95) [2].

где N a o в р и N a ф в — число отсчётов в альфа- и бета-каналах радиометра при i-м наблюдении счётного образца и фона соответственно; τ — продолжительность одного наблюдения счётного образца (с); τ ô — продолжительность одного наблюдения фона (с); n — количество наблюдений счётного образца (не менее 5); nô — количество наблюдений фона (10—20 наблюдений).

Средние скорости счёта фона радиометра определялись при измерении чистой подложки (диска).

Удельная активность 210Po в пробе APo (Бк/кг) определялась как

Po

A Po = A обр ,

0,85 • M

где 0.85 — постоянный коэффициент (радиохимический выход 210Po); M — навеска пробы, отобранная для анализа (кг).

Удельная активность 210Bi в пробе APb (Бк/кг) определялась как

A Pb

обр

0,85 • M

⋅ φ Bi ,

где φ Bi — коэффициент, учитывающий распад 210Bi за время электрохимического осаждения до измерения; 0.85 — постоянный коэффициент (радиохимический выход 210Bi); M — навеска пробы, отобранная для анализа (кг).

Коэффициент φ Bi определялся из выражения:

φBi=

--—--г.

exp - Arn • t )

где λ — постоянная распада 210Bi (с–1); t — время от электрохимического осаждения до измерения счётного образца (с).

Результат измерений был представлен в виде:

Основные соотношения для обработки результатов измерений

Обработка результатов выполнялась в соответствии с нижеописанным алгоритмом с использованием стандартного офисного приложения MS Excel.

Альфа-активность 210Po в счётном образце A оPбoр (Бк) определялась как

A Po ± UA Po , APb ± UAPb,

где U APo , Pb — абсолютная неопределённость измерений (P = 0.95) для каждого изотопа соответственно.

Po обр =

αα обр ф

ε Po

Po Po Po Pb Pb Pb

PoPb AA , A A , где uA ’ — абсолютная неопределённость результата измерения для каждого из изотопов определялась как

где I о α бр — средняя скорость счёта от счётного образца по альфа-каналу радиометра (с–1); I ф α — средняя скорость счёта фона по альфа-каналу радиометра (с–1); εPo — чувствительность радиометра к альфа-излучению 210Po в геометрии счётного образца (Бк—1с—1).

Бета-активность 210Bi в счётном образце A оBбiр (Бк) определялась подобным же образом.

Чувствительность радиометра к альфа- и бета-излучению εPo , εBi определялась при проведении градуировки альфа-бета-радиометра с использованием эта-

лонного источника.

Средние скорости счёта по альфа- и бета-каналам от счётного образца и фона были определены по результатам многократных наблюдений с одинаковой

2 2

UA = A u st + ^ u S j ,

j где ust — статистическая неопределённость измерения (P = 0.95) для данного изотопа; uδj — неопределённости, обусловленные погрешностями средств измерения и метода.

Источниками неопределённости u δ j в методике являются: погрешность, обусловленная флуктуациями радиохимического выхода изотопов ( δ1 ≤ 0.15); погрешность отбора навески пробы ( δ2 ≤ 0.01); погрешность определения чувствительности радиометра по отношению к альфа- и бета-излучению uε = δ 3. При соблюдении требований методики

продолжительностью как n n ф

Z ^ов £ хф a=—, a=— n⋅τ n ⋅τ фф

,

u δ j = δ j .

Расчёт статистической неопределённости измерений (P = 0.95) производился в следующей последовательности.

При многократных наблюдениях в неизменных условиях определяли стандартные отклонения результатов измерения счётного образца S ^f и фона S ^ , в :

гг а, в _

S обр =

s a - в =

где I m Р ф — значения скорости счёта по альфа- и бета-каналам радиометра при i -м наблюдении счётного образца и фона соответственно (индекс α соответствует индексу Po, индекс β — Pb, так как измерения их активности проводятся по соответствующим каналам радиометра).

Статистические неопределённости измерения (P = 0.95) счётного образца и фона составляют соответственно:

■ а,в _ а“• в а• в — 1 а“• в

U S 2 S o6P , иф 2Sф .

Относительная статистическая неопределённость измерения (P = 0.95) для каждого из изотопов соответственно равна [2]:

u “s ’в

( и ав ) 2 + ( и а , в ) 2

а , в V х , в

I обр I ф

Результаты исследования

Следуя радиохимическому методу, описанному выше, 210Pb в сухих образцах определяли после его радиохимического выделения и замеряли с помощью β -спектрометрии [2]. Исследование 210Pb в торфяном профиле ТВ-1 проводили до глубины 45 см, что было связано с отсутствием избыточного атмосферного 210Pb в нижележащих горизонтах. Общая активность 210Pb варьировалась от (185.2 ± 38.6) Бк/кг в первой секции керна до (16.07 ± 7) Бк/кг в нижней секции. Возраст нижнего основного слоя составлял (131.3 ± 10.3) года (см. таблицу). Предполагаемое расчётное время (получено в ходе моделирования), которое ушло на образование каждой секции, варьировалось от 6.9 года в секции 1—6 см до 21.9 года в секции 43—45 см со средним значением 6.6 года.

Результаты датирования 210Pb и скоростей накопления массы для двух торфяных профилей Results of dating 210Pb and mass accumulation rates for two peat profiles

|

Шифр пробы Sample code |

Глубина (см) Depth (cm) |

Возраст (предшествующий отбору года) Age (years prior to sampling) |

Линейная скорость накопления торфяных отложений (см∙год–1) Mass accumulation rate (cm∙year–1) |

|

TB-1 1 |

1 |

6.9 ± 1.5 |

0.145 ± 0.038 |

|

TB-1 2 |

6 |

13.4 ± 2.5 |

0.777 ± 0.025 |

|

TB-1 3 |

8 |

21.4 ± 3.8 |

0.252 ± 0.075 |

|

TB-1 4 |

10 |

26.1 ± 4.5 |

0.422 ± 0.128 |

|

TB-1 5 |

12 |

30.3 ± 5.0 |

0.479 ± 0.141 |

|

TB-1 6 |

14 |

33.7 ± 5.5 |

0.590 ± 0.182 |

|

TB-1 7 |

16 |

36.2 ± 5.7 |

0.780 ± 0.235 |

|

TB-1 8 |

18 |

39.8 ± 6.0 |

0.556 ± 0.169 |

|

TB-1 9 |

21 |

42.7 ± 6.1 |

1.047 ± 0.312 |

|

TB-1 10 |

23 |

46.5 ± 6.4 |

0.533 ± 0.155 |

|

TB-1 11 |

25 |

50.0 ± 6.5 |

0.566 ± 0.172 |

|

TB-1 12 |

27 |

53.2 ± 6.3 |

0.629 ± 0.194 |

|

TB-1 13 |

29 |

59.9 ± 6.6 |

0.309 ± 0.091 |

|

TB-1 14 |

31 |

64.9 ± 6.6 |

0.381 ± 0.114 |

|

TB-1 15 |

33 |

73.5 ± 7.1 |

0.236 ± 0.073 |

|

TB-1 16 |

35 |

80.2 ± 7.2 |

0.298 ± 0.089 |

|

TB-1 17 |

37 |

87.7 ± 7.3 |

0.269 ± 0.092 |

|

TB-1 18 |

39 |

96.5 ± 7.5 |

0.228 ± 0.074 |

|

TB-1 19 |

41 |

109.4 ± 8.1 |

0.157 ± 0.054 |

|

TB-1 20 |

43 |

131.3 ± 10.3 |

0.095 ± 0.027 |

|

TB-1 21 |

45 |

- |

- |

|

Td-1 1 |

1 |

2.6 ± 0.9 |

0.380 ± 0.116 |

|

Td-1 2 |

2 |

6.2 ± 0.9 |

0.281 ± 0.067 |

|

Td-1 3 |

4 |

10.3 ± 1.0 |

0.491 ± 0.161 |

|

Td-1 4 |

6 |

15.5 ± 1.1 |

0.386 ± 0.122 |

|

Td-1 5 |

8 |

20.9 ± 1.2 |

0.368 ± 0.112 |

|

Td-1 6 |

10 |

26.7 ± 1.1 |

0.349 ± 0.105 |

|

Td-1 7 |

12 |

30.5 ± 1.2 |

0.516 ± 0.148 |

|

Td-1 8 |

14 |

32.4 ± 1.5 |

1.091 ± 0.338 |

|

Td-1 9 |

16 |

35.6 ± 1.4 |

0.616 ± 0.154 |

Окончание таблицы

|

Шифр пробы Sample code |

Глубина (см) Depth (cm) |

Возраст (предшествующий отбору года) Age (years prior to sampling) |

Линейная скорость накопления торфяных отложений (см∙год–1) Mass accumulation rate (cm∙year–1) |

|

Td-1 10 |

18 |

39.2 ± 1.5 |

0.557 ± 0.135 |

|

Td-1 11 |

20 |

41.7 ± 1.7 |

0.819 ± 0.183 |

|

Td-1 12 |

22 |

44.6 ± 1.8 |

0.679 ± 0.157 |

|

Td-1 13 |

24 |

49.9 ± 1.9 |

0.379 ± 0.086 |

|

Td-1 14 |

26 |

54.4 ± 2.1 |

0.443 ± 0.105 |

|

Td-1 15 |

28 |

58.1 ± 2.5 |

0.540 ± 0.147 |

|

Td-1 16 |

30 |

63.1 ± 2.7 |

0.401 ± 0.112 |

|

Td-1 17 |

32 |

67.5 ± 3.0 |

0.456 ± 0.144 |

|

Td-1 18 |

34 |

72.9 ± 3.3 |

0.370 ± 0.113 |

|

Td-1 19 |

36 |

79.2 ± 3.7 |

0.321 ± 0.100 |

|

Td-1 20 |

38 |

88.1 ± 4.3 |

0.227 ± 0.065 |

|

Td-1 21 |

40 |

97.0 ± 4.8 |

0.224 ± 0.055 |

|

Td-1 22 |

44 |

109.8 ± 4.9 |

0.159 ± 0.057 |

|

Td-1 23 |

46 |

131.8 ± 5.1 |

0.094 ± 0.039 |

|

Td-1 24 |

48 |

- |

- |

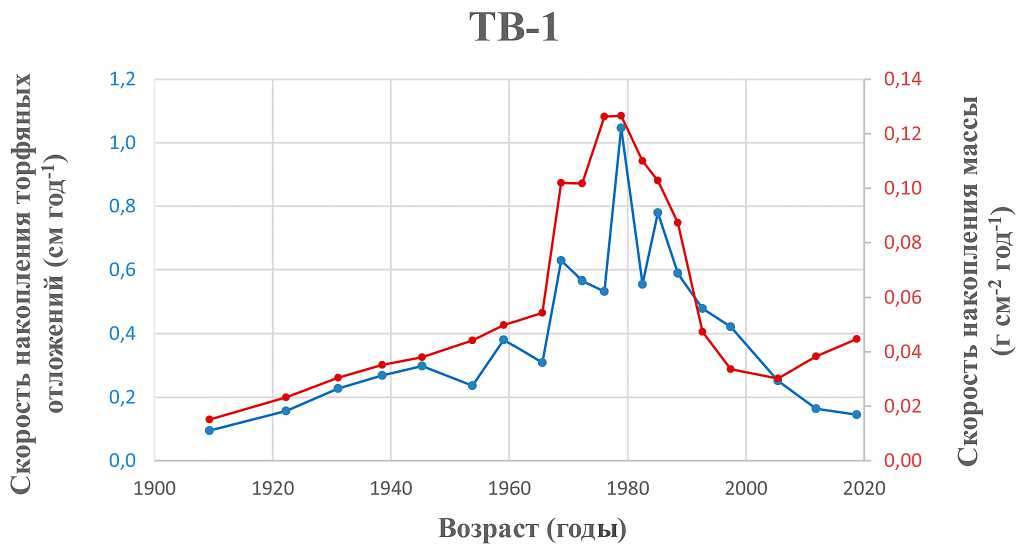

Линейная скорость накопления торфяных отложений для керна ТВ-1 в среднем составила 0.437 см∙год–1 (см. таблицу). Значения неопределённости скорости накопления массы уменьшились от (0.0447 ± 0.0308) г∙см–2∙год–1 в верхнем слое до (0.0151 ± 0.0044) г∙см–2∙год–1 в нижнем слое (43— 45 см) (рис. 1). На рисунке не указано, но отметим, что среднее составило (0.308 ± 0.112) г∙см–2∙год–1 и отмеченный максимум (0.1266 ± 0.0977) г∙см–2∙год–1 приходится на 1979 год. Значения неопределённостей скорости накопления массы для керна TB-1 низкие в основном из-за того, что в расчёте 226Ra не рассматривался как источник неопределённости. Полученные значения активности 210Pb в нижних горизонтах керна свидетельствуют о радиоактивном равновесии с 226Ra. Значения неопределённости скорости накопления массы (рис. 1) уменьшились от (0.145 ± 0.038) до (0.095 ± 0.027) см∙год–1. Отмеченный максимум (1.047 ± 0.312) см∙год–1 приходится на 1976 год.

Исследование 210Pb в торфяном профиле Td-1 проводили до глубины 48 см, что было связано с отсутствием избыточного атмосферного 210Pb в нижележащих горизонтах. Общая активность 210Pb варьировалась от (281.9 ± 45.7) в первой секции керна до (40.2 ± 6.5) Бк/кг в нижней секции. Возраст нижнего основного слоя составлял (131.8 ± 5.1) года (см. таблицу).

Предполагаемое расчётное время, полученное в ходе моделирования, которое ушло на образование каждой секции керна Td-1, варьировалось от 4.1 года в секции 1—2 см до 22 лет секции 44—46 см со средним значением 5.7 года (см. таблицу).

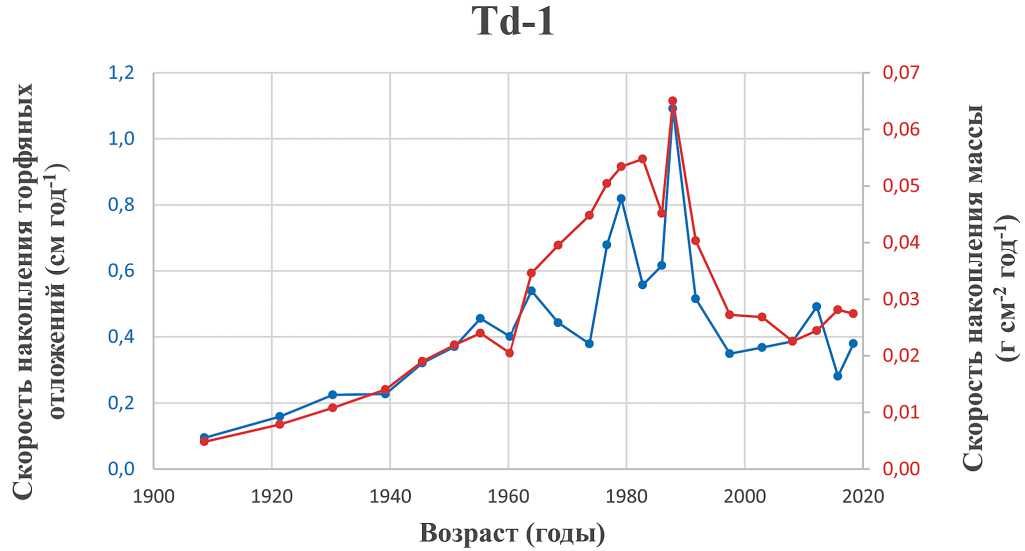

Значения неопределённости скорости накопления массы керна Td-1 (рис. 2) уменьшились от (0.0274 ± 0.0168) в верхнем слое до (0.0048 ± 0.0120) г⋅см–2⋅год–1 в нижнем слое (44—46 см). Среднее не отображено на графике и составило (0.0307 ± ± 0.0146) г⋅см–2год–1, также отмеченный максимум (0.0650 ± 0.0217) г⋅см/год приходится на 1986 год.

Рис. 1. Скорость накопления массы (красным цветом) и скорость накопления отложений (синим цветом) в торфяном профиле ТВ-1

Fig. 1. Mass accumulation rate (in red) and sediment accumulation rate (in blue) in the peat profile ТВ-1

Рис. 2. Скорость накопления массы (красным цветом) и скорость накопления отложений (синим цветом) в торфяном профиле Td-1

Fig. 2. Mass accumulation rate (in red) and sediment accumulation rate (in blue) in the peat profile Td-1

Значения неопределённости скорости накопления торфяных отложений для керна Td-1 уменьшилось от (0.380 ± 0.116) см⋅год–1 до (0.094 ± 0.039) см⋅год–1 (рис. 2). Среднее не отображено на графике и составило (0.4412 ± 0.159) см⋅год–1, также отмеченный максимум (1.0913 ± 0.02230 г⋅см–2⋅год–1 приходится на 1986 год.

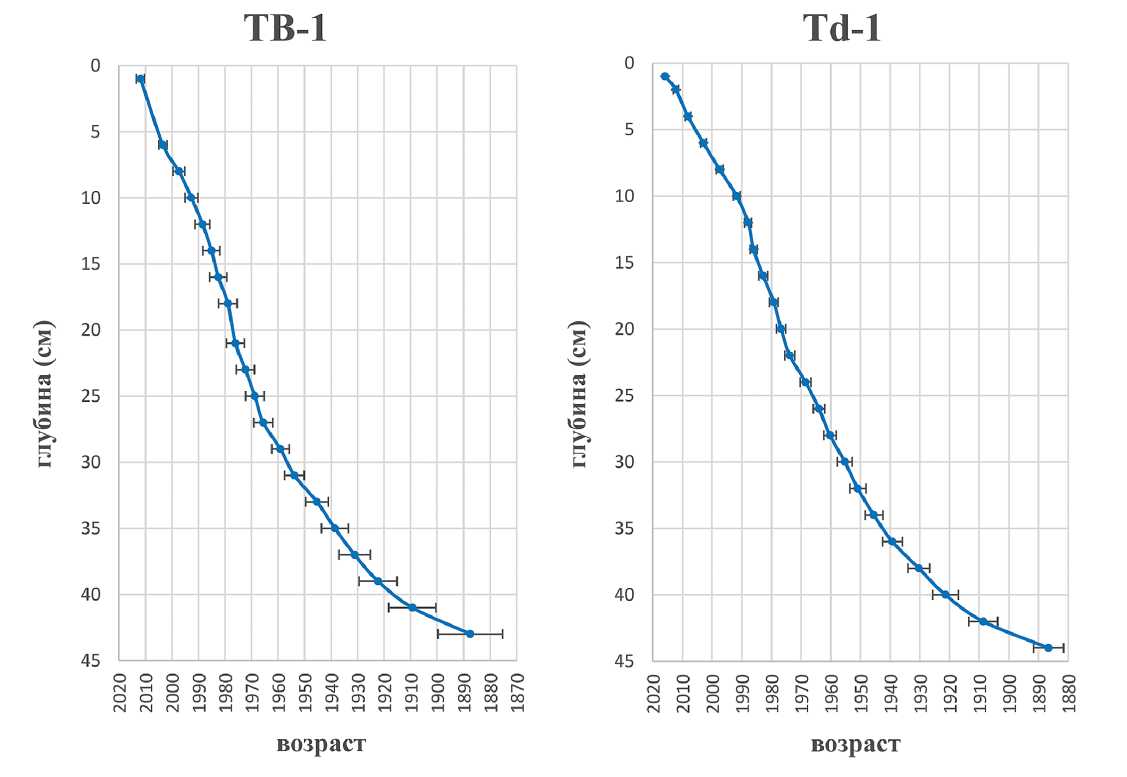

Результаты датирования 210Pb показаны в таблице и на рис. 3. Возраст торфяных кернов был рассчитан для каждого выделенного диапазона глубин керна в пределах общей глубины керна. Средние скорости аккумуляции торфа в разрезах TB-1 и Td-1 являются очень близкими, что, вероятно, связано со схожими факторами окружающей среды, которые обусловли-

Рис. 3. Результаты датирования 210Pb для двух торфяных профилей (ТВ-1 и Td-1). Рассчитаны по модели неопределённости Монте-Карло. Модель основана на модели Постоянного потока

Fig. 3. 210Pb chronologies for two peat profiles (ТВ-1 and Td-1) calculated using Monte Carlo uncertainly model. Model is based on the Constant Flux model

вают примерно одинаковые линейные скорости накопления торфа.

Атмосферный поток 210Pb для поверхности керна ТВ-1 составил (91.67 ± 0.22) Бк⋅м2⋅год-1, для Td-1 — (80.45 ± 1.08) Бк⋅м2⋅год–1. Для северных широт (30— 60°) средний поток 210Pb составляет 117 Бк⋅м2⋅год–1 [39]. Для стран Северной Европы (Финляндия, Швеция и Эстония) рассчитанный поток свинца-210 находится в диапазоне 50—92 Бк⋅м2⋅год–1 [36, 39, 42]. Как видно из полученных данных, атмосферный поток 210Pb, рассчитанный для Архангельской области, сопоставим с данными по другим территориям Северной Европы.

Выводы

В этом исследовании рассматривалось применение моделирования по методу Монте-Карло для оценки погрешностей (неопределённостей) 210Pb-датирования торфяных отложений Европейской Субарктики России на примере профилей TB-1 и Td-1, отобранных в Приморском и Мезенском районах Архангельской области . Указанный метод моделирования позволяет оценить неопределенности датирования 210Pb и темпы осадконакопления. На основе указанного моделирования произведён расчёт и получены следующие параметры: атмосферный поток 210Pb, возраст секции торфяных профилей, среднее временное разрешение между ними, а также темпы осадконакопления. Последние варьировали в зависимости от рассматриваемого слоя, но в среднем значения были сопоставимы друг с другом. Средние скорости аккумуляции торфа в разрезах TB-1 и Td-1 являются очень близкими, что, вероятно, связано со схожими факторами окружающей среды, обусловливающими примерно одинаковые линейные скорости накопления торфа. Атмосферный поток 210Pb, рассчитанный для торфяников Архангельской области, сопоставим с данными по другим территориям Северной Европы — Финляндии, Швеции, Эстонии.

Предполагаем, что оба керна могут предоставить ценную информацию об изменениях потоков атмосферного загрязнения в регионе, так как болота имеют преимущественно атмосферное питание.

Полученные данные для кернов верховых торфяников Архангельской области показали, что используемый в данной работе метод моделирования может быть успешно применен для исследования хронологии других молодых осадочных отложений, в частности донных осадков.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и БРФФИ в рамках научного проекта №1955-04001.

Список литературы Применение метода моделирования по типу Монте-Карло для оценки погрешностей 210Pb-датирования торфяных отложений европейской субарктики России (на примере Архангельской области)

- Антипин В. К., Елина Г. А., Токарев П. Н., Бразовская Т. И. Болотные экосистемы национального природного парка "Водлозерский" // Ботанический журнал. 1996. Т. 81. № 1. C. 21-38.

- Бахур А. Е, Мануилова Л. И., Зуев Д. М., Овсянникова Т. М., Трухина Т. П. Методика измерений удельной активности полония-210 (210Po) и свинца-210 (210Pb) в пробах почв, грунтов, донных отложений, горных пород и строительных материалов на их основе альфа-бета-радиометрическим методом с радиохимической подготовкой. М.: ВИМС, 2013. 17 с.

- Бобров А. А. Геоботаника. Рыбинск: Рыбинский Дом печати, 2004. 45 с.

- Евзеров В. Я. Торфяные месторождения Мурманской области // Вестник ВГУ. 2012. № 2. C. 153-157.

- Инишева Л. И. Концепция охраны и рационального использования торфяных болот России. Томск: ЦНТИ, 2005. 76 с.