Применение метода проекции градиента к численному решению трехмерной задачи Стокса

Автор: Пак Владимир Васильевич

Журнал: Вычислительная механика сплошных сред @journal-icmm

Статья в выпуске: 2 т.3, 2010 года.

Бесплатный доступ

Разработан эффективный численный подход к решению трехмерной задачи Стокса в естественных переменных, основанный на сочетании метода конечных элементов с методом проекции градиента, обладающий преимуществами как метода «векторный потенциал-завихренность», так и метода «скорость-давление»: условие несжимаемости выполняется с высокой степенью точности и не существует трудностей при решении задач со свободной границей. Предлагаемый подход позволяет значительно сократить размерность конечно-элементной задачи с сохранением разреженной структуры ее матрицы жесткости. Приводятся численные результаты тестирования на задачах со свободной границей, подтверждающие его преимущества.

Трехмерное течение, уравнения стокса, свободная граница, метод конечных элементов, метод проекции градиента

Короткий адрес: https://sciup.org/14320516

IDR: 14320516 | УДК: 550.347.62

Текст научной статьи Применение метода проекции градиента к численному решению трехмерной задачи Стокса

Численное моделирование трехмерных стоксовых (ползущих) течений со свободной границей, помимо многочисленных практических приложений (например, моделирование трехмерной конвекции в мантии Земли [1–3]), является одной из важных исследовательских проблем гидродинамики при малых числах Рейнольдса. В настоящее время разработан ряд численных алгоритмов ее решения [4–6].

При рассмотрении задачи в переменных «скорость–давление» [1, 2]) неизбежно возникают следующие трудности:

-

• так как условие несжимаемости заменяется на слабую сжимаемость, при численной реализации это может привести к появлению дополнительной погрешности, особенно в задачах со свободной границей [7];

-

• для определения давления необходимо решать неоднородную задачу Неймана [1], численное решение которой методом установления (например, попеременнотреугольным методом в трехслойной модификации с выбором итерационных параметров по методу сопряженных градиентов, используемым в [8]) имеет очень слабую сходимость даже в двухмерном варианте [5];

-

• применяемый в [2] для решения задачи метод расщепления по физическим процессам [8], существенно увеличивает размерность системы разностных уравнений, поскольку предполагает совместное решение задач для скорости и давления, а также имеет слабую сходимость и низкую точность на свободной границе и границах разрыва вязкости.

При решении трехмерных задач гидродинамики достаточно хорошо зарекомендовал себя метод решения в переменных «завихренность–векторный потенциал» [5, 3, 9]. Несмотря на то, что в этом случае условие несжимаемости выполняется точно, возникается ряд дополнительных проблем:

• значительно увеличивается размерность вычислительной задачи, поскольку необходимо решать не три, а шесть уравнений для векторного потенциала и завихренности;

• векторный потенциал, в свою очередь, должен удовлетворять условию несжимаемости: только в этом случае задача сводится к решению шести простых уравнений Пуассона, однако в разработанных алгоритмах условие несжимаемости выполняется лишь на непроницаемой границе и не используются какие-либо специальные процедуры для достижения его точного выполнения в остальных точках расчетной области;

• данный метод не очень удобен для задач со свободной границей из-за трудности задания граничных условий: они получаются очень громоздкими, содержащими производные третьего порядка от искомых функций.

2. Система уравнений. Вариационная постановка задачи

В настоящей работе осуществляется развитие на трехмерный случай эффективного численного подхода к решению задачи Стокса [12], который обладает преимуществами традиционных методов решения в переменных «векторный потенциал–завихренность» и «скорость–давление».

В поле силы тяжести рассмотрим трехмерную область D с границей Г , заполненную вязкой несжимаемой жидкостью. Медленное (ползущее) течение с переменной вязкостью и плотностью описывается уравнениями движения вязкой жидкости в приближении Стокса [4, 11]:

-

-V p + 2V-(p defu )-р g = 0, (1)

-

V- u = 0, (2)

где I — единичный тензор; g — ускорение силы тяжести; ц — коэффициент вязкости жидкости; р — плотность жидкости; u — вектор скорости; p — давление;

defu — тензор скоростей деформации. Если обозначить через ui компоненты скорости, то компоненты

def u равны 2 ( и j + u j i ) , где

( i , j = 1,3 ) .

Пусть Г состоит из двух частей: Г = Г1 иГ2. На части Г1 зададим условие полного прилипания u = 0

или гладкого контакта u • n = 0,(4)

а на Г 2 — условие на подвижной границе:

(-pI + 2цdefu)• n = f .(5)

f — вектор внешней нагрузки; n — нормаль к соответствующей границе.

Если существуют внутренние границы разрыва вязкости и/или плотности, на них задаются условия непрерывности скоростей и напряжений:

[ u ] - = 0, [ - p I + 2 ц def u ] - • n = 0 ,

где [ - p I + 2 ц def u ] - — это скачок функции на границе.

Уравнения системы (1) , (2) и граничные условия (3)– (6) позволяют записать основное интегральное тождество (принцип виртуальных работ) [11]:

J ( u , v ) = C ( u , v ) - P ( v ) - F ( v ) = 0,

где v — произвольное трехмерное векторное поле;

C ( u , v ) = 2 JJJ ц def u def v dx 1 dx 2 dx 3 —

D мощность внутренних напряжений;

P ( v ) = JjJ p V • v dx 1 dx 2 dx 3

— работа, совершаемая

D

давлением;

F ( v ) = JJ f • v dS - JJJ p g • v dx 1 dx 2 dx 3

— работа внешних поверхностных и

Г2 D массовых сил.

Так как C ( u , v ) — симметричный и положительно определенный оператор, то решение краевой задачи (1) , (2) существует и единственно [6]. Если перейти к эквивалентной задаче минимизации, искомое решение является минимумом функционала [ J ( u , u ) - F ( u ) ] на пространстве соленоидальных функций.

3. Описание метода

Численное решение задачи Стокса определялось методом конечных элементов [6, 11]. Приближенное решение находилось в виде:

N

U = £ U Ч , (8)

k =1

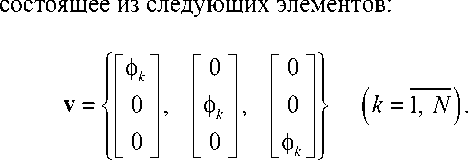

где U k — узловые значения; ф k — система базисных функций.

Для решения конечноэлементной задачи, получающейся в результате дискретизации функционала (7) , воспользуемся модифицированным методом проекции градиента, который позволяет исключить часть компонент узловых значений скорости

U k путем введения дискретного аналога функции тока [12]. Простой перенос этого метода на трехмерный вариант невозможен, но, как будет показано ниже, и в этом случае удается найти экономичную процедуру исключения.

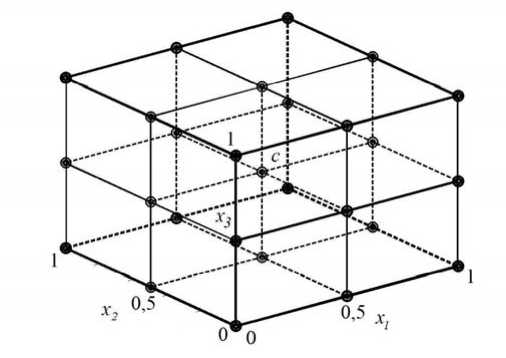

Решим задачу на примере прямоугольного параллепипеда П = [ 0, X 1 ]х[ 0, X 2 ] х [ 0, X 3 ] , который с помощью одномерных сеток разобъем на частичные параллепипеды. Рассмотрим произвольный элемент разбиения, который обозначим через d . В качестве базисных используем функции, имеющие форму тензорного произведения квадратичных одномерных лагранжевых элементов: Ф k ( x 1 ,x 2, x 3 ) = L2 ( x 1 ) L k ( x 2 ) L2 ( x 3 ) [11]. В этом случае каждый элемент содержит 27 узлов, которые расположены в вершинах d , на серединах ребер и в центре (Рис 1).

Рис. 1. Трехмерный прямоугольный элемент с 27 узлами

Используя метод, аналогичный [6], можно исключить компоненты скорости во внутреннем узле элемента, одновременно улучшив аппроксимацию давления. Аппроксимируем давление кусочно-непрерыной функцией, линейной на каждом элементе: P = p 0 + pixi, i = 1,3. В качестве v выберем векторное пространство,

Подставляя (8) и (9) в (7) , получим следующую конечноэлементную задачу:

J ( u , v ) = C ( U , v ) - ^ p 0 JJJ V- U dx 1 dx 2 dx3 - ^ p j JJJ x j V- U dx dx 2 dx3 - F ( v ) = 0. (10)

k = 1 d k = 1 d

Тогда дискретный аналог условия несжимаемости, которому должны удовлетворять U k , примет вид:

JJJ V- U dx1 dx 2 dx 3 = 0, d

JJJ x i V " U dx1 dx 2 dx 3 = 0

( i = 1, 3 ) .

d

Преобразуем второй интеграл в (11) , используя формулу Остроградского-Гаусса:

∫∫∫ xi ∇⋅ U dx 1 dx 2 dx 3 = ∑∫∫ dm = 1 Sm

x

U ⋅ n dS -

∫∫∫ Uidx 1 dx 2 dx 3 = 0, d

где Sm — грани элемента d ; n — нормаль к грани.

Для удобства перепишем (12) следующим образом:

6 ∫∫∫ xi ∇⋅ U dx 1 dx 2 dx 3 = ∑∫∫

d

m

xi U ⋅ n dS - ∑ U j ∫∫∫ φ jdx 1 dx 2 dx 3 j ≠ cd

- U c ∫∫∫ φ cdx 1 dx 2 dx 3 = 0, (13) d

где c — центральный узел элемента d . Базисные функции узла c равны нулю на границе d , следовательно, значения скоростей U c не входят в поверхностный интеграл, и уравнения (12) можно решить относительно этих значений, а затем исключить их из задачи (10) , не нарушая разреженную структуру матрицы жесткости.

Теперь преобразуем первый интеграл из (11) по формуле Остроградского-Гаусса:

Список литературы Применение метода проекции градиента к численному решению трехмерной задачи Стокса

- Рыков В.В., Трубицын В.П. Численное моделирование трехмерной мантийной конвекции и тектоника литосферных плит//Вычисл. сейсмология. -1994. -Вып. 26. -C. 94-102.

- Червов В.В. Численное моделирование трехмерных задач конвекции в мантии Земли с применением последовательности сеток//Вычисл. технологии. -2002. -Т. 7, № 3. -C. 85-92.

- Червов В.В. Численное моделирование трехмерных задач конвекции в мантии Земли с применением завихренности и векторного потенциала//Вычисл. технологии. -2002. -Т. 7, № 1. -C. 114-125.

- Пейре Р., Тейлор Т.Д. Вычислительные методы в задачах механики жидкости. -Л.: Гидрометеоиздат, 1986. -352 с.

- Роуч П. Вычислительная гидродинамика. -М.: Мир, 1980. -612 с.

- Темам Р. Уравнения Навье-Стокса. Теория и численный анализ. -М.: Мир, 1981. -408 с.

- Woidt, W.D. Neugebauer, H.J. Finite element models of density instability by means of bicubic spline interpolation//Phys. Earth and Planet. Inter. -1980. -V. 21. -№ 2/3. -P. 176-180.

- Марчук Г.И. Методы вычислительной математики. -Новосибирск: Наука, 1978. -536 с.

- Richardson S. M. and Cornish A. R. H. Solution of three-dimensional incompressible flow problems//J. Fluid Mech. -1977. -V. 82, N. 2. -P. 309-319.

- Надаи А. Пластичность и разрушение твердых тел. -М.:, ИЛ, 1954. -863 с.

- Коннор Дж., Бреббиа К. Метод конечных элементов в механике жидкости. -Л.: Судостроение, 1979. -264 с.

- Пак В.В. Численное решение задачи Стокса со свободной границей модифицированным методом проекции градиента//Вычисл. мех. сплош. сред. -2008. -Т. 1, № 1. -С. 80-91.