Применение методики комплексного учета особенностей гидрохимической информации при оценке стока биогенных веществ

Автор: Урусова Елена Сергеевна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Глобальный экологический кризис: мифы и реальность

Статья в выпуске: 1 (42), 2017 года.

Бесплатный доступ

Целью исследования является анализ результатов применения комплексной методики учета особенностей гидрохимической информации при оценке стока биогенных веществ для реки Луга. В основе расчета годовых объемов стока лежат значения среднегодовых концентраций азота аммонийного, азота нитритного, азота нитратного и фосфора минерального, рассчитанные с применением комплексной методики одновременного учета водности и неэквидистентности, предложенной в исследовании О. Нассера. Кроме того, на стадии предварительного исследования выборок значений концентраций из исходных рядов наблюдений были исключены выбросы. В работе приводится сравнение результатов оценок среднегодовой концентрации и объемов стока, полученных как без у чета, так и с учетом основных особенностей гидрохимических данных. Показано, что применение комплексной методики расчета среднегодовой концентрации приводит к снижению значений в сравнении с расчетами общепринятым методом. Наибольшие поступление биогенных веществ отмечено с городских территорий, а не с межгородских. Наибольший вклад в загрязнение реки Луга биогенными веществами вносит город Кингисепп.

Водность, комплексная методика расчета среднегодовой концентрации, неэквидистентность, объем стока биогенных элементов, особенности гидрохимической информации, река луга

Короткий адрес: https://sciup.org/140223991

IDR: 140223991 | УДК: 504.064.2

Текст научной статьи Применение методики комплексного учета особенностей гидрохимической информации при оценке стока биогенных веществ

Урусова Е.С. Применение методики комплексного учета особенностей гидрохимической информации при оценке стока биоге-ных веществ // Общество. Среда. Развитие. – 2017, № 1. – С. 88–92.

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2017

Водные объекты в экономически развитых районах подвергаются значительной антропогенной нагрузке из-за организованного и рассеянного сброса сброса сточных вод. Несмотря на наметившуюся в последние годы положительную тенденцию уменьшения антропогенной нагрузки на водные объекты, адекватного улучшения качества поверхностных вод не происходит. К таким развитым районам можно отнести Северо-Западный Федеральный округ и, в частности, Ленинградскую и Псковскую области. При этом большинство водных объектов Северо-Западного Федерального Округа относится к классу «загрязнённых» [6, с. 1].

Среди всех загрязняющих веществ особое место занимают биогенные вещества. Это связано с тем, что биогенное загрязнение приводит к усиленному развитию фитопланктона, прибрежных зарослей и водорослей. В результате вода становится непригодной не только для питья, но и для купания [2, с. 166]. Одним из основных источников загрязнения рек биогенными веществами являются коммунально-бытовые сточные воды населенных пунктов. Кроме того, интенсификация сельского хозяйства и широкое применение минеральных удобрений вызывает загрязнение водоемов соединениями азота и фосфора [2, с. 165].

В связи с этим достоверная оценка стока биогенных веществ в реках является актуальной проблемой. Без подобной оценки невозможно представить анализ современного состояния реки и отдельных частей ее водосбора, проводить водоохранные и водохозяйственные мероприятия. Основой для подобных оценок чаще всего выступает значение среднегодовой концентрации конкретного загрязняющего вещества в пункте наблюдения. Так, среднегодовая концентрация лежит в основе расчета УКИЗВ, объема стока веществ и модуля стока. Исследованию методик оценки среднегодовых концентраций растворенных в воде веществ посвящены работы В.А. Шелутко, Е.В. Колесниковой, Е.С. Смыжовой, О.М.О. Нассера. В частности, Нассером была предложена комплексная методика учета особенностей гидрохимической информации при оценке

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №16-35-00382 мол_а.

среднегодовых значений концентраций. Именно эта методика положена в основу данного исследования. Данная работа является продолжением его работ с целью применения методики на других реках Северо-Запада, в частности, приведены результаты, полученные для реки Луга. Выбор объекта исследования обусловлен, во-первых, высокой антропогенной нагрузкой на водосбор реки, и, во-вторых, тем, что река Луга впадает в Финский залив Балтийского моря и способна оказывать влияние на его загрязненность биогенными веществами.

Целью исследования является анализ результатов применения комплексной методики учета особенностей гидрохимической информации при оценке стока биогенных веществ для реки Луга.

Материалы и методы

Объектом исследования является река Луга. В качестве исходных данных в работе использованы ряды наблюдений за концентрациями азота нитратного, азота нитритного, азота аммонийного и фосфора минерального в двух пунктах наблюдения: г. Луга (3 створа) и г. Кингисепп (2 створа) за период с 2006 по 2011 годы. Данные предоставлены Северо-Западным УГМС.

Для оценки объемов стока исследуемых элементов по длине реки Луга, был рассчитан объём стока по формуле [4, с. 93]:

Wi = Qi * Si , [тонн/год] , (1)

где Qi – расход воды за i-й год, м3/год;

Si – среднегодовая концентрация за i-й год, тонн/м3.

Для анализа приращения объемов стока рассматриваемых веществ и показателей между конкретными речными створами использовалась формула:

∆W = Wн – Wв , (2)

где Wн – объем стока в створе, расположенном ниже по течению реки,

Wв – объем стока в створе, расположенном выше по течению реки [4, с. 93].

Как видно из (1), в основе расчета объема стока лежит значение среднегодовой концентрации. Несмотря на кажущуюся простоту оценки среднегодового значения, именно адекватная оценка среднегодовой концентрации содержащихся в воде веществ может стать нетривиальной задачей. Особенность оценки среднегодовой концентрации связана с некоторыми особенностями исходных рядов гидрохимической информации: неэквидистент-ности данных, зависимости концентра- ции от расхода води и наличия в рядах наблюдений выбросов. В настоящее время разработан ряд подходов к оценке среднегодовой концентрации, в той или иной мере учитывающих эти особенности или не учитывающий их [4, с. 74].

Так, общепринятым методом оценки среднегодового значений концентрации является простое математическое осреднение всех измеренных за год значений. Но данный метод не учитывает ни одну из особенностей рядов данных.

Наличие в рядах выбросов наблюдений способствует завышению среднегодовых значений концентраций. В настоящее время найдены достаточно эффективные способы оценки выбросов в исходных рядах наблюдений с целью их последующего исключения [8, с. 339; 3 с. 58–67].

В работе Е.В. Колесниковой [3, с. 3–6], было показано, что метод, основанный на учёте водности реки, является физически обоснованным и, следовательно, расчёты этим методом дают оптимальные результаты. Было показано также, что при расчёте среднегодовой концентрации как среднего арифметического значения принимается, что расходы воды в течение года на рассматриваемом объекте являются постоянными, что не является таковым [4, с. 76].

Также в диссертационной работе Е.С. Смыжовой была разработана и апробирована отдельная методика учета неэк-видистентности исходных рядов гидрохимических наблюдений. В результате был получен алгоритм последовательности вычислений для оценки среднегодовой концентрации. Было показано, что погрешности за счёт неучёта неэквидистентности в отдельные годы могут достигать 100 % и более [4 с. 87–101; 5, с. 77].

Методики учета водности и неэквидис-тентности долгое время существовали параллельно. Однако наилучшего результата по учету особенностей гидрохимической информации можно добиться за счет объединения этих методик в один алгоритм расчета. В рамках диссертационного исследования О.М.О. Нассера была предложена комплексная методика оценки среднегодовых концентраций, учитывающая одновременно неэквидистентность исходной информации и водность в период отбора пробы воды [4, с. 79].

Блок-схема последовательности вычислений для стыковки этих двух алгоритмов представлена на рис. 1. В первом блоке путем интерполяции между последними измерениями концентраций и расходов воды предшествующего года и первым из-

Среда обитания

мерением рассматриваемого года по формуле (3) находятся значения концентраций S1.01 и расходов воды Q1.01 на 1 января рассматриваемого года:

x1.01 = xпп +(x1п – xпп)/(d1п –dпп)*dпп , (3)

где x1.01 – значение концентрации S1.01 или расхода воды Q1.01 1-го января рассматриваемого года, xпп – последнее измеренное значение концентрации или расхода воды в предшествующий год, x1n – первое измеренное значение концентрации или расходов воды в рассматриваемом году; d1n – число дней от начала предшествующего года до последнего измеренного значения концентрации или расходов воды в этом году, dnn – число дней от начала предшествующего года до первого измеренного значения концентрации или расхода воды в рассматриваемом году.

1. Определение для каждого блока значений концентраций и расходов воды на 1.01 и 31.12.

2. На каждую дату измерений рассчитывается произведение Q * С, включая 1.01 и 31.12

-

3. Находятся средние значения произведения

-

4. Определяется число дней между смежными измерениями, At.

-

5. Определяется средняя годовая концентрация между датами измерения

(Q *С)ср и расходов воды Qcp между смежными датами измерений. Определяются отношения (Q*c)cd/qcd Г

Рис. 1. Блок-схема последовательности вычислений при оценке среднегодовых значений концентраций по комплексной методике учета особенностей гидрохимической информации [4, с. 79].

Общество. Среда. Развитие № 1’2017

Аналогично путем интерполяции находятся значения этих величин на 31 декабря рассматриваемого года.

x31.12 = xпр +(xпр – x1п)/(dпр –d1п)*(365-dпр ) (4)

Здесь x31.12 – значение концентрации S31.12 или расхода воды Q31.12 31-го декабря рассматриваемого года, xnр – последнее измеренное значение концентрации или расхода воды в рассматриваемый год, x1n первое измеренное значение концентрации или расхода воды в последующий год, dnр – дата в днях от начала рассматриваемого года до последнего измеренного значения концентрации или расходов воды в этом году, d1n – число дней от начала рассматриваемого года до первого измеренного значения концентрации или расхода воды в последующем году.

Во втором блоке на каждую дату измерений, включая найденные в первом блоке значения концентраций C и расходов воды Q на 1.01 и 31.12 , находятся произведения C*Q.

В третьем блоке находятся средние значения расходов воды Qср и произведений концентраций на расход воды – (C*Q)ср между смежными датами измерений. Рассчитывается отношение (C*Q)ср /Qср.

В четвертом блоке рассчитывается число дней между смежными датами измерений ∆t.

В пятом блоке находится произведение (C*Q)ср /Qср на число дней в интервале между смежными измерениями, и произ- ведение делится на 365 – Сiс : с _ (C■ Q)cp ,дt " Ccp = Qc, /365

Сумма полученных Ciср является средней годовой концентрацией в данном году.

Так как значения среднегодовой концентрации содержащихся в воде веществ являются основой для дальнейших оценок и расчетов, в частности для оценки объема стока веществ, то соответственно выбор методики оценки среднегодовой концентрации может существенно сказаться на конечном результате [4, с. 77–82].

Результаты и выводы

В ходе исследования была произведена оценка объемов стока биогенных веществ по длине реки Луга на основе среднегодовых концентраций, полученных без использования и с использованием комплексной методики учета особенностей гидрохимической информации О.М.О. Нассера.

На первом этапе из исходных рядов наблюдений были исключены выбросы. Для оценки выбросов в исходных рядах наблюдения был применен визуальный анализ эмпирических кривых обеспеченности и критерий Диксона. В результате из рассматриваемых рядов наблюдений больше всего выбросов зафиксировано в ряду фосфора минерального (6 значений). В рядах концентраций азота аммонийного и азота нитритного выявлено по 3 выброса, а в ряду концентраций азота нитратного выбросов выявлено не было. Если анализировать наличие выбросов по створам наблюдений, то больше всего выбросов зафиксировано в г. Луга (створ № 2) 5 выбросов. По одному выбросу зафиксировано в створах №№ 1 и 2 г. Кингисепп. Все выявленные значения выбросов были исключены из расчетов среднегодовой концентрации для получения более достоверных результатов [6 с. 212;8, с. 339].

Следующим этапом исследования была оценка среднегодовых концентраций исследуемых веществ как среднеарифметических значений и с применением комплексной методики учета особенностей гидрохимической информации, представленной в работе Нассера. Погрешность расчетов за счет неучета особенностей исходных данных рассчитывается по формулам:

∆ i = C ai – C внэi , (6)

|х 100% , (7)

V C ВНЭi )

где ∆i – погрешность расчетов за счет не-учета особенностей исходных рядов наблюдений, Саi – значения средней годовой концентрации, полученные как среднеарифметическое, Свнэi – значения средней годовой концентрации, полученные с применением комплексной методики, i – порядковый номер года.

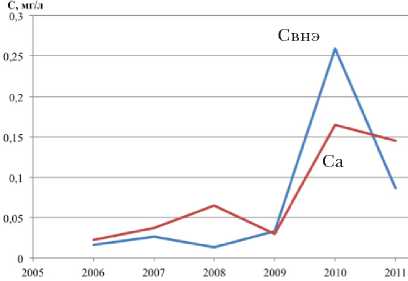

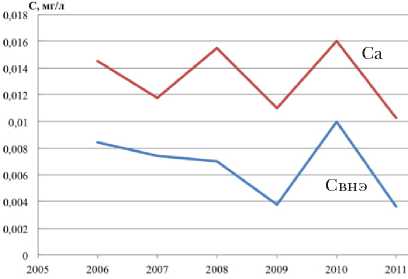

На рис. 2 в качестве примера представлены среднегодовые концентрации азота аммонийного в пункте г. Луга (створ 1), а на рис. 3 – значения концентраций фосфора минерального в пункте г. Кингисепп (створ 1). Здесь Са – среднегодовая концентрация, рассчитанная как среднеарифметическое, Свнэ – среднегодовая концентрация, рассчитанная по комплексной методике с учетом водности и неэквидис-тентности.

Рис. 2. Среднегодовые значения концентраций азота аммонийного, рассчитанные с учетом и без учета особенностей гидрохимической информации.

Из рисунков видно, что применение комплексной методики учета особенностей гидрохимической информации в большинстве случаев приводит к снижению значений среднегодовых концентраций. Так, анализ погрешностей за счет неучета особенностей гидрохимической информации показал, что положительные погреш- ности преобладают. При этом важно отметить, что общая тенденция изменения значений часто совпадает. В табл. 1 представлены средние многолетние значения погрешностей за счет неучета особенностей гидрохимической информации.

Рис. 3. Среднегодовые значения концентраций фосфора минерального, рассчитанные с учетом и без учета особенностей гидрохимической информации.

Таблица 1

Средние многолетние значения погрешностей [%] оценки среднегодовой концентрации за счет неучета особенностей информации

|

Кингисепп 1 |

Кингисепп 2 |

луга 1 |

|

|

азот аммонийный |

74 |

11 |

81 |

|

азот нитратный |

50 |

18 |

35 |

|

азот нитритный |

59 |

12 |

46 |

|

фосфор минеральный |

114 |

15 |

1436 |

Из представленных данных видно, что наибольшие значения погрешностей характерны для рядов фосфора минерального. Если говорить о створах наблюдения, то наименьшие погрешности отмечаются в створе г. Кингисепп № 2. Применение комплексной методики оценки среднегодовых концентраций для реки Великая показала схожие результаты [4, с. 92].

По формулам (1) и (2) были рассчитаны среднегодовые объемы стока и приращения объемов стока между пунктами наблюдений. В расчетах были использованы среднегодовые концентрации, полученные по двум методам: как среднеарифметическое значение, так и с применением комплексной методики учета особенностей гидрохимической информации.

В табл. 2 представлены значения приращений объемов стока азота аммонийного.

Среда обитания

Таблица 2

Приращение среднегодовых объемов стока аммонийного азота с учетом и без учета водности и неэквидистентности гидрохимической информации

|

Год |

∆W луга – толмачево |

∆W толмачево – Кингисепп створ № 1 |

∆W Кингисепп створ № 1 – Кингисепп створ № 2 |

|||

|

по Са |

по Свнэ |

по Са |

по Свнэ |

по Са |

по Свнэ |

|

|

2006 |

69 |

51 |

180 |

147 |

22 |

28 |

|

2007 |

152 |

101 |

42 |

16 |

227 |

231 |

|

2008 |

747 |

739 |

-604 |

-698 |

1483 |

997 |

|

2009 |

-79 |

-76 |

-67 |

-44 |

3067 |

2927 |

|

2010 |

-137 |

-128 |

-935 |

-1236 |

232 |

360 |

|

2011 |

-955 |

-610 |

432 |

141 |

||

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2017

Из представленных данных видно, что рассчитанные значения объемов стока на основе среднегодовых концентраций, полученных по общепринят-ой методике и по комплексной методике, очень различаются, в некоторых случаях – существенно, например, видно, что приращение между верхним и нижним створом города Кингисепп в 2008 году составило 1483 тонны/год при оценке среднегодовой концентрации по общепринятой методике и 997 тонны/ год по комплексной методике. Изменение объема стока для азота аммонийного между створом в поселке Толмачево и верхним створом в городе Кингисепп составляло в 2010 году -935 и -1236 тонн/год, а в 2011 году 432 и 141 тонн/год при оценке среднегодовых значений концентраций по общепри-

Список литературы Применение методики комплексного учета особенностей гидрохимической информации при оценке стока биогенных веществ

- Бехтольд Р.И. Закономерности формирования стока биогенных веществ с рекой Лугой.//Евразийский союз ученых (ЕСУ). -2015, № 5(14). -С. 170-171.

- Калинин В.М., Ларин С.И., Романова И.М. Малые реки в условиях антропогенного воздействия (на примере восточного Зауралья). -Тюмень.: Издательство ТГУ, 1998. -220 с.

- Колесникова Е.В. Развитие теории и методов оценки загрязнения речных вод/Автореф. дисс.... канд. геогр. наук. -СПб., 2008. -25 с.

- Нассер О.М.О. Комплексная оценка поступления биогенных веществ с водосбора по длине реки Великая/Дисс.... канд. геогр. наук. -СПб., 2014. -164 с.

- Смыжова Е.С. Оценка стока биогенных веществ с учетом особенностей гидрохимической информации (на примере реки Великой)/Дисс.... канд. геогр. наук. -СПб., 2010. -153 с.

- Фролов А.В. «Состояние и тенденции изменения качества вод в Российской Федерации». Доклад. 2013 г.//Сайт ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.meteo.nw.ru/articles/index.php?id=717

- Шелутко В.А., Мулява А.В. Влияние учета особенностей гидрохимической информации на результаты расчета стока биогенных веществ по р. Луга//Ученые записки Российского государственного гидрометеорологического университета. -2015, № 40. -С. 203-213.

- Шелутко В.А., Урусова Е.С. Методические основы учета особенностей геоэкологической информации при оценке пространственно-временной динамики загрязненности речных вод.//Материалы Научной конференции с международным участием «Современные проблемы гидрохимии и мониторинга качества поверхностных вод». Часть 2. -Ростов-на-Дону: ФГБУ ГХИ, 2015. -С. 337-339.