Применение методов машинного обучения при проектировании камер сгорания газотурбинных двигателей

Автор: Борисов Д.С., Симовин К.К., Юкина Д.Р., Благов А.В., Чечет И.В., Матвеев С.Г.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Прикладные онтологии проектирования

Статья в выпуске: 3 (57) т.15, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается применение рекуррентной нейронной сети с долгой краткосрочной памятью и алгоритма градиентного бустинга для определения основных геометрических размеров диффузора камеры сгорания авиационного газотурбинного двигателя. Выполнено численное моделирование физических процессов в диффузоре на основе метода конечных элементов и расчѐт потерь полного давления. Сформирована база данных геометрических параметров рассматриваемой модели диффузора и соответствующих им результатов расчѐта потерь полного давления. Вариант с минимальными потерями полного давления использован в качестве эталона. Проведено сравнение метода градиентного бустинга и нейронной сети с долгой краткосрочной памятью на данных о потерях полного давления, полученных в результате численного моделирования диффузора с различными значениями его геометрических размеров. Погрешность метода градиентного бустинга составила 1,64%, для рекуррентной нейронной сети с долгой краткосрочной памятью – 7,28%. Применѐнный подход позволяет формировать базу данных вариантов конструкций диффузоров, результаты расчѐтов использовать для обучения нейронных сетей и в дальнейшем дообучать модели на других конструкциях для использования полученного результата при проектировании камер сгорания.

Машинное обучение, градиентный бустинг, рекуррентная нейронная сеть, проектирование, диффузор камеры сгорания, метод конечных элементов

Короткий адрес: https://sciup.org/170209532

IDR: 170209532 | УДК: 004.896; 621.438 | DOI: 10.18287/2223-9537-2025-15-3-351-362

Текст научной статьи Применение методов машинного обучения при проектировании камер сгорания газотурбинных двигателей

Задачи проектирования элементов, узлов и конструкций авиационных двигателей решаются с использованием методов вычислительной газодинамики, специализированных программных комплексов (Ansys Fluent1, STAR-CCM+2, OpenFOAM3, FLOW-3D4 и др.) и больших вычислительных ресурсов [1]. К такой задаче можно отнести проектирование элементов камер сгорания (КС) газотурбинных двигателей (ГТД). Важным требованием к КС ГТД является обеспечение потерь полного давления (ППД), не превышающих значений, установленных техническим заданием на проектирование КС [2, 3]. Примерно две трети ППД в КС обусловлены процессами горения и смешения. Остальные потери приходятся на диффузор, который обеспечивает торможение потока воздуха, выходящего из компрессора и его распределение по кольцевым каналам КС. Снижение ППД в диффузоре улучшает характеристики КС и повышает эффективность двигателя в целом [2-5].

Первичный облик КС определяется выбранным прототипом. Проектировочный расчёт прототипа КС позволяет установить: габариты диффузора, геометрию фронтового устройства, объём и габариты жаровой трубы, длину газосборника и т.д.Упрощённая геометрическая модель КС используется для трёхмерного моделирования процессов средствами вычислительной гидродинамики ( Computational Fluid Dynamics, CFD ) [1]. В результате итеративного процесса CFD -расчётов получается окончательный вариант проекта конструкции.

Целью данной работы является попытка применения методов интеллектуального анализа данных (ИАД) [6-10] к проектированию проточной части диффузора КС ГТД. В практике проектирования КС используется специализированное программное средство «Optimization » в Ansys 1 , с помощью которого определяют геометрию диффузора, обеспечивающую минимальные ППД и его распределение по каналам КС. Время поиска решения может составлять от нескольких дней до нескольких недель. В результате создаётся большой объём данных, который можно использовать для обучения нейронной сети (НС). Предиктивная аналитика, базирующаяся на использовании нейросетевых моделей, способна быстро и точно прогнозировать различные результаты и явления. Количество и структура данных, по которым проходит обучение моделей, оказывает существенное влияние на их прогностическую способность. Например, недостаточное количество данных влияет на качество и точность прогноза, а увеличение количества данных позволит повысить точность, но может привести к переобучению [11].

-

1 Выбор методов машинного обучения

Предиктивная аналитика объединят методы ИАД и прогнозного моделирования с целью прогнозирования будущих событий [6]. Она представляет собой набор инструментов, включающий методы анализа больших данных и статистические методы. Использование различных алгоритмов ИАД позволяет обнаруживать скрытые закономерности, выявлять неизвестные зависимости и обучаться [7].

На начальных этапах ИАД выполняют подготовку и преобразование данных [7, 12]. Частью преобразования является очистка данных, в процессе которой устраняются дубликаты, многозначность, аномалии, пропущенные значения и т.п. Одним из распространённых алгоритмов преобразования является нормализация [13]. Другим важным алгоритмом преобразования является обобщение, позволяющее объединить данные в категории для более глубокого понимания зависимостей [14].

Перед обучением нейросетевой модели данные необходимо разделить на выборки [13]. Обычно используются два типа выборок: контрольная и тренировочная. На контрольную выборку отводится 20%, на тренировочную 80%. Тренировочная выборка разделяется ещё на две: 70% - обучающая и 30% - тестовая выборки. Обучающая выборка используется для обучения модели, тестовая - для оценки её качества, а контрольная - для выбора наилучшей модели.

Следующим этапом определяется тип задачи, решаемой ИАД. Среди основных задач: регрессия, классификация и кластеризация [15]. После этого данные могут обрабатываться посредством построения моделей, онтологических конструкций и других методов. В данной работе применены рекуррентная НС (РНС) с долгой краткосрочной памятью ( Long Short-Term Memory, LSTM), способная обучаться долгосрочным зависимостям [16], и алгоритм машинного обучения с применением градиентного бустинга над деревьями решений ( Categorical Boosting, CatBoost ) [17].

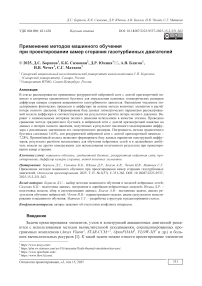

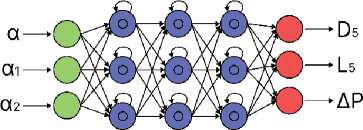

РНС с долгой краткосрочной памятью способна хранить информацию на протяжении продолжительного времени. На рисунке 1 представлена схема искусственной НС, которая состоит из трёх типов слоёв [18]: ■ входной - получает данные;

-

■ скрытый - обрабатывает информацию и может состоять из нескольких скрытых слоёв, количество кото

рых зависит от сложности задачи;

-

■ выходной - генерирует результат.

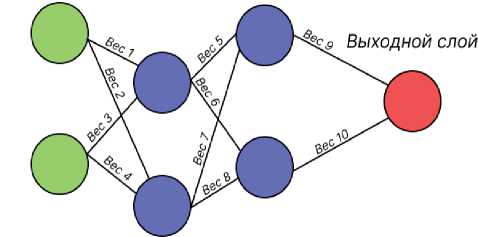

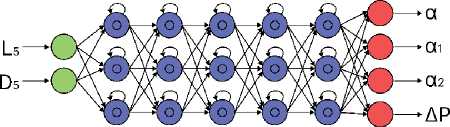

Каждый нейрон, называемый также сумматором, получает входные сигналы с весами, отражающими их значимость [19]. Нейрон суммирует входные сигналы, умножая их на соответствующие веса. РНС представляют собой последовательность одинаковых сетей, позволяющих запоминать и передавать информацию [20]. Схема работы РНС приведена на рисунке 2.

РНС демонстрируют высокую эффективность при решении задач многомерного прогнозирования и моделирования нелинейных взаимосвязей и не требуют большого количества данных, как глубокие НС [21].

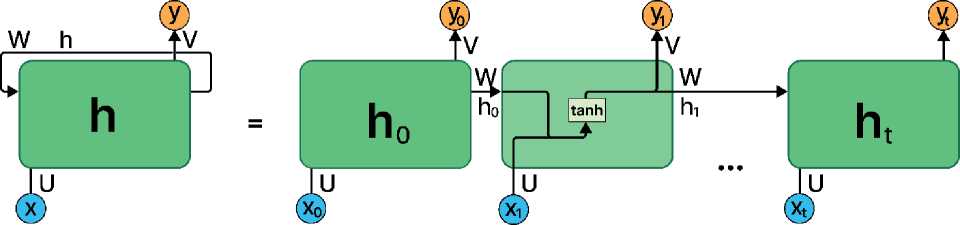

РНС имеют ограниченную способность запоминать информацию на протяжении длительных периодов. Поэтому применяется архитектура LSTM , которая позволяет НС хранить и обрабатывать информацию в

Входной слой Скрытые слои

Рисунок 1 - Схема модели искусственной нейронной сети

течение длительного времени. LSTM -сети сохраняют состояние ячейки, содержащее информацию, необходимую для запоминания. Управление доступом к информации, хранящейся в состоянии ячейки, осуществляется посредством фильтров, включающих сигмоидальный слой [21]. Схематическое представление архитектуры LSTM приведено на рисунке 3.

U — матрица весов для входных данных; V — матрица весов для выходных данных; W — матрица весов

для рекуррентных входных данных; xt — входное значение в момент времени t ; yt — выходное значение в момент времени t ; ht — вектор результата активации скрытых нейронов в момент времени t

Рисунок 2 - Схема рекуррентной нейронной сети

Рисунок 3 - Схема нейронной сети с долгой краткосрочной памятью

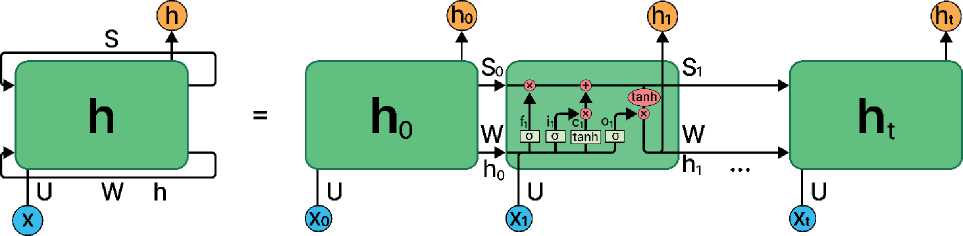

В условиях ограниченного объёма обучающей выборки целесообразно использовать алгоритмы машинного обучения с применением градиентного бустинга. Градиентный бустинг отличается устойчивостью при недостаточном объёме данных и эффективностью работы с табличными данными. В качестве входных данных принимаются множества X, Y и используется пространство вещественных чисел в качестве оценок. Описать принцип градиентного бустинга можно следующей формулой [22]: a ( x ) = C ( b ( x )), где b : X ^ R - алгоритмический оператор (базовый алгоритм), а функция C : R ^ Y называется решающим правилом.

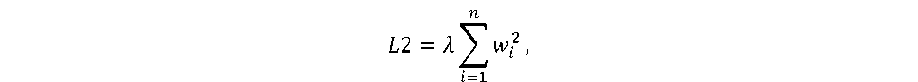

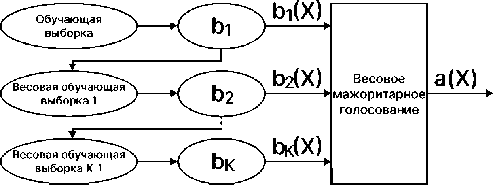

Схема алгоритм градиентного бустинга представлена на рисунке 4. В отличие от НС алгоритм градиентного бустинга может обрабатывать данные разных типов. Он применим для прогнозирования числовых значений (регрессия) и для классификации объектов. CatBoost эффективно обрабатывает нелинейные зависимости в дан- ных, а применение L 2-регуляризации, осуществляющей штрафование больших весов модели, способствует улучшению обобщающей способности алгоритма [23]:

где Л - коэффициент регуляризации, n - количество элементов в векторе весов, w i - i -тый элемент вектора весов.

Оценка качества построенной модели осуществляется посредством анализа метрик, релевантных решаемой задаче. Для задач классификации применяется метрика точности, а для задач регрессии -среднеквадратичная ошибка ( Mean Squared Error , MSE ). Другим методом оценки является кроссвалидация, в частности, метод k-Fold [13], который включает разделение исходного набора данных на к непересекающихся частей (фолдов). В ходе к итера-

Рисунок 4 - Схема алгоритма градиентного бустинга

ций каждый из k фолдов поочерёдно используется в качестве тестовой выборки, а оставшиеся к- 1 фолды - в качестве обучающей выборки. По завершении к итераций формируется к оценок качества, усреднённое значение которых характеризует общую эффективность модели.

-

2 Задача проектирования диффузора камеры сгорания ГТД

Уровень ППД современных КС лежит в диапазоне 4,5-6,5% и определяется по формуле:

Др* = 100%, (1)

где Р*х - полное давление на входе в диффузор; Рв*ых - полное давление на выходе из КС.

Около 3-3,5% ППД возникают в процессах смесеобразования, горения и смешения в жаровой трубе КС, 1-3% - при торможении потока воздуха, выходящего из компрессора, и его распределении по кольцевым каналам КС [2, 3].

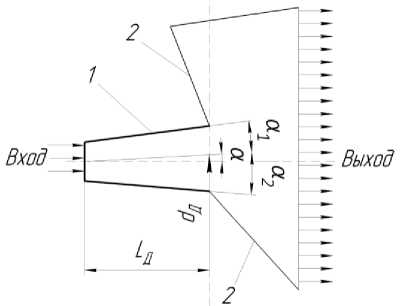

Объектом исследования является диффузор КС с внезапным расширением, схема которого представлена на рисунке 5. Для трёхмерного CFD -расчёта рассмотрен сектор диффузора (10°) кольцевой КС. В процессе расчёта положения входного и выходного сечений и их размеры оставались неизменными. Элементы внутреннего и внешнего корпусов приняты линейными для упрощения автоматического построения конечно-элементной модели (КЭМ). Геометрия диффузора определена следующими параметрами: L^- длина диффузора, d^ -диаметр до точки пересечения линии угла нацеливания а с выходным сечением диффузора, а 1 и а 2 -углы раскрытия стенок диффузора.

Линейные и угловые размеры варьировались в

1 - диффузор, 2 - элементы корпуса

Рисунок 5 - Схема конструкции диффузора КС с внезапным расширением

диапазонах, основанных на экспериментальных данных, включённых в методики одномерного проектирования [3, 24, 25]: угол раскрытия диффузора 9°...11°; Ьд = 63^77 мм; dд = 456^558 мм.

Для CFD -расчёта создана КЭМ с максимальным размером элемента 1,2 мм и минимальным 0,15 мм. Количество элементов в модели во всех вариантах расчёта составило около 200 тыс. элементов. Ортогональное качество элементов модели 0,2.

Расчёты выполнялись для значений давления на входе в КС в диапазоне 3,2- 5,2 МПа, что соответствовало режимам работы ГТД во время взлёта и посадки.

Выполнены расчёты 2142 вариантов геометрии диффузора. На каждом шаге автоматического расчёта записывались значения всех геометрических параметров диффузора, давления на выходе и рассчитывались ППД. Минимальное значение ППД принято за эталон. На полученных значениях обучены нейросетевая модель и алгоритм градиентного бустинга. Результаты прогнозов верифицированы по CFD -расчёту.

Для сравнения потерь, предсказанных методами РНС и CatBoost , и потерь, полученных в результате CFD -расчёта, определена относительная погрешность

£ _ |Др predicted-^ CFd\ ^ q q 0 / Г 2 'j где Pp*peed-ted - предсказанные ППД; CFD-fd - ППД, полученный в результате CFD-расчёта.

-

3 Реализация методов LSTM и CatBoost

Для реализации методов LSTM и CatBoost на Python использовались данные, полученные при трёхмерном численном моделировании диффузора. Набор данных содержит восемь столбцов значений: входное и выходное давления, процент потерь и пять геометрических параметров диффузора. После предварительной обработки данных (2142 варианта), включающей удаление дубликатов и строк с пропущенными значениями, он был сокращён до 1720. Нормализация данных выполнена тремя методами: минимума-максимума; Z-масштабирования; на основе среднего значения [26]. Данные были разделены на обучающую, тестовую и контрольную выборки и преобразованы в формат, совместимый с используемыми методами машинного обучения.

Для построения и оценки моделей LSTM использовался фреймворк Keeas [27]. Архитектура модели включала входной слой, заданное количество скрытых слоёв и выходной слой, оптимизированный с помощью алгоритма Adam [28]. Перебор гиперпараметров, включая точность обучения, размер пакета данных, тип нормализации и количество скрытых слоёв, проводился с использованием кросс-валидации и отрицательной среднеквадратичной ошибки в качестве функции потерь. Обучение модели осуществлялось с использованием лучших параметров, определённых в процессе перебора, и последующим восстановлением исходных значений для оценки результатов.

Для оценки влияния предобработки данных на эффективность алгоритма градиентного бустинга деревья решений были протестированы на данных с различными типами нормализации, а также на исходном, ненормализованном наборе данных. С целью оптимизации гиперпараметров каждой модели CatBoost (обученной на данных с различными типами нормализации) был реализован поиск по сетке с варьированием скорости обучения, глубины дерева, количества итераций и коэффициента L 2-регуляризации. Оценка качества моделей производилась посредством кросс-валидации с использованием MultiRMSE [17]:

MultiRMSE - ^^Т^У^^аУ, где N — количество наблюдений в выборке; dim - количество зависимых переменных; yld — истинное значение d-го признака для i-го наблюдения; yid — предсказанное моделью значение d-го признака для i-го наблюдения.

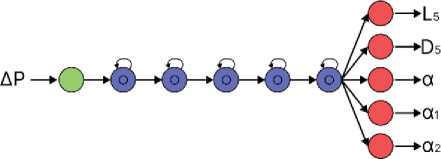

Перед проведением вычислительного эксперимента выполняется настройка моделей. Из набора данных выделена тестовая выборка, на которой методом geid seaech [29] определены гиперпараметры моделей: тип нормализации данных; количество скрытых слоёв; размеры пакетов данных; количество итераций; коэффициенты регуляризации; глубина и точность обучения. Гиперпараметры для методов LSTM и CatBoost представлены в таблице 1. Тип нормализация для метода LSTM был выбран максимально-минимальный, точность обучения составила 0,001, а для метода CatBoost – 0,1. Схемы моделей, применённые для каждого метода, представлены на рисунках 6-8.

Рисунок 6 – Схема модели, предиктором которой является потеря полного давления в диффузоре

Рисунок 7 – Схема модели, предикторами которой являются углы раскрытия диффузора и наклона осевой линии

Рисунок 8 – Схема модели, предикторами которой являются линейные параметры диффузора

Таблица 1 – Гиперпараметры методов LSTM и CatBoost

|

Метод |

LSTM |

CatBoost |

|||

|

Гиперпараметры |

Количество скрытых слоев |

Размер пакета данных |

Количество итераций |

Коэффициент регуляризации |

Глубина |

|

По проценту потерь |

5 |

1 |

1000 |

5 |

4 |

|

По углам |

3 |

1 |

3000 |

7 |

10 |

|

По линейным параметрам |

5 |

15 |

3000 |

7 |

15 |

-

4 Вычислительный эксперимент и анализ результатов

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

В ходе вычислительного эксперимента верифицировались значения ППД, предсказанные методами LSTM и CatBoost со значениями ППД, полученными в результате численного моделирования диффузора в Ansys Fluent . Модель диффузора строилась по спрогнозированным геометрическим параметрам. Значения входных параметров для каждой модели задавались случайным образом из принятых диапазонов (см. раздел 2). В модели, предиктором которой был процент ППД, задаваемый диапазон ограничен максимальным значением 1,1%.

В таблице 2 представлены примеры трёх строк из набора данных, полученного в результате расчётов в Ansys Fluent . Входные параметры для моделей LSTM и CatBoost брались из этих строк, выходные – предсказывались. По ним строилась геометрия диффузора и проводился верификационный расчёт прогноза по моделям LSTM и CatBoost .

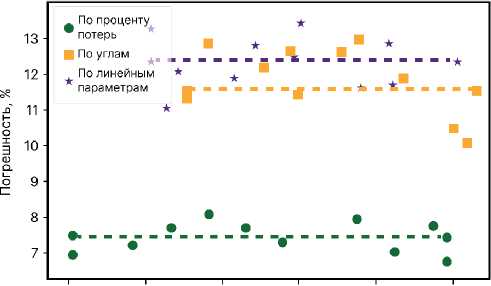

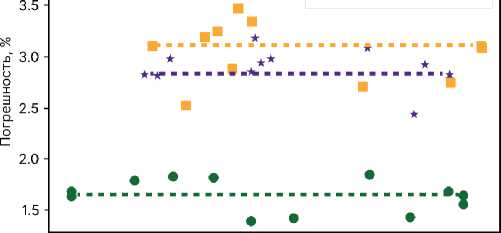

Вычислительный эксперимент повторен 12 раз. Определены погрешности спрогнозированных процентов ППД от эталонных, полученных в результате расчётов в Ansys Fluent . Построены графики зависимости погрешности от спрогнозированного процента потерь (рисунки 9 и 10). Для каждой модели определено среднее значение погрешности предсказанных ППД. Метод CatBoost обеспечивает наилучшую точность предсказания геометрических параметров диффузора по проценту потерь (средняя погрешность 1,64%). Сводные данные приведены в таблице 3.

Таблица 2 – Полученные параметры диффузора с помощью разных алгоритмов на трёх наборах предикторов

|

Методы |

Набор X |

, мм |

, мм |

α, град |

α 1 , град |

α 2 , град |

, МПа |

, МПа |

, % |

|

Ansys |

По проценту потерь |

72,69 |

466,26 |

2,39 |

5,80 |

6,10 |

5,230 |

5,249 |

0,36 |

|

По углам |

77,70 |

522,00 |

2,50 |

4,57 |

5,77 |

3,179 |

3,205 |

0,80 |

|

|

По линейным параметрам |

75,00 |

542,00 |

1,50 |

3,60 |

5,40 |

3,183 |

3,205 |

0,66 |

|

|

CatBoost |

По проценту потерь |

73,20 |

468,80 |

2,30 |

6,10 |

6,20 |

5,230 |

5,249 |

0,36 |

|

По углам |

77,20 |

538,40 |

2,50 |

4,57 |

5,77 |

3,176 |

3,205 |

0,90 |

|

|

По линейным параметрам |

75,00 |

542,00 |

1,90 |

4,50 |

5,80 |

3,186 |

3,205 |

0,56 |

|

|

Верификация прогноза CatBoost |

По проценту потерь |

73,20 |

468,80 |

2,30 |

6,10 |

6,20 |

5,227 |

5,249 |

0,37 |

|

По углам |

77,20 |

538,40 |

2,50 |

4,57 |

5,77 |

3,175 |

3,205 |

0,93 |

|

|

По линейным параметрам |

75,00 |

542,00 |

1,90 |

4,50 |

5,80 |

3,186 |

3,205 |

0,58 |

|

|

LSTM |

По проценту потерь |

79,00 |

453,60 |

2,74 |

6,64 |

6,90 |

3,190 |

3,202 |

0,36 |

|

По углам |

79,67 |

491,08 |

2,50 |

4,57 |

5,77 |

4,587 |

4,641 |

1,17 |

|

|

По линейным параметрам |

75,00 |

542,00 |

2,50 |

4,57 |

5,77 |

4,458 |

4,508 |

1,12 |

|

|

Верификация прогноза LSTM |

По проценту потерь |

79,00 |

453,60 |

2,74 |

6,64 |

6,90 |

3,190 |

3,202 |

0,38 |

|

По углам |

79,67 |

491,08 |

2,50 |

4,57 |

5,77 |

4,580 |

4,641 |

1,30 |

|

|

По линейным параметрам |

75,00 |

542,00 |

2,50 |

4,57 |

5,77 |

4,450 |

4,509 |

1,29 |

• По проценту потерь

■ По углам

★ По линейным параметрам

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0

Процент потерь модели

Рисунок 9 – Зависимости погрешности моделей

CatBoost , среднее значение погрешности модели (пунктирная линия)

Процент потерь модели

Рисунок 10 – Зависимости погрешности моделей LSTM , среднее значение погрешности модели (пунктирная линия)

Таблица 3 – Средние значения погрешностей методов

|

Методы |

Модели |

||

|

По потерям, X = |

По углам, X= {α, α1, α2} |

По линейным параметрам X= { , } |

|

|

CatBoost |

1,64% |

3,11% |

2,84% |

|

LSTM |

7,28% |

11,39% |

12,19% |

Для взаимодействия с обученными моделями создан веб-интерфейс с использованием следующих технологий.

-

■ React 5 : библиотека JavaScript , обеспечивающая динамическое обновление пользовательского интерфейса.

-

■ Material UI (MUI)6: библиотека готовых компонентов пользовательского интерфейса.

-

■ React-hot-toast 7: инструмент для визуализации .

-

■ Flask 8 : фреймворк для разработки серверной часть системы.

Заключение

В работе проведено сравнение вариантов применения методов, использующих нейросетевую LSTM модель и алгоритм градиентного бустинга CatBoost , для проектирования диффузора КС ГТД. Анализ полученных результатов показал, что CatBoost предпочтителен при имеющемся объёме обучающих данных. Средняя погрешность CatBoost составила 1,64%.

Формирование базы данных, полученных с помощью CFD -расчётов, позволило на основе машинного обучения существенно сократить время предварительной оценки геометрических параметров диффузора КС ГТД.