Применение навигационных технологий в лечении остеоидной остеомы и остеобластомы позвоночника у детей

Автор: Снетков Андрей Игоревич, Франтов Антон Рудольфович, Батраков Сергей Юрьевич, Котляров Роман Сергеевич, Кесян Овсеп Гургенович

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 1, 2014 года.

Бесплатный доступ

Цель. Разработать комплекс диагностических мероприятий и улучшить результаты оперативного лечения остеоидных остеом и остеобластом позвоночника у детей с применением современных методик и инструментария. Материалы и методы. Исследование основано на результатах хирургического лечения 65 пациентов с диагнозом остеоидная остеома и остеобластома позвоночника в возрасте от 6 до 18 лет, из них 37 пациентов с остеоидной остеомой и 28 с остеобластомой. Лиц женского пола было 26, мужского - 40. Результаты. Применение навигационной технологии способствовало 100 % удалению опухоли. Результаты диагностики и лечения прослежены в сроки от 6 месяцев до 10 лет. Заключение. Нами применялась методика постановки ориентира в очаг под контролем компьютерной томографии. Лечения остеоидной остеомы с применением навигационных технологий является наиболее эффективным методом лечения опухолей малого размера.

Остеоид-остеома, остеобластома, опухоли костей, костная патология, диагностика, магнитно-резонансная томография, резекция, аутопластика, ламинэктомия, малоинвазивная методика, металлофиксация, пластина, спондилодез, дети

Короткий адрес: https://sciup.org/142121729

IDR: 142121729 | УДК: 616.711-006.34-073.756.8-089-053.2

Текст научной статьи Применение навигационных технологий в лечении остеоидной остеомы и остеобластомы позвоночника у детей

Актуальность . Частота заболевания детей остеоидной остеомой составляет 3-14 % и остеобластомой 1,54 % первичных опухолей скелета. По данным разных авторов, позвоночник поражается остеоидной остеомой до 25 %, остеобластомой до 44 % [1, 4, 10, 13].

Наиболее сложным вопросом является диагностика этих заболеваний в позвоночнике, что обусловлено малыми размерами опухоли, сложностью строения позвоночного столба, близостью расположения спинного мозга и его корешков. Процент ошибочной диагностики составляет от 60 до 80 % случаев. Клиническая картина остеоидной остеомы и остеобластомы, как правило, не типична, что приводит к поздней диагностике заболеваний, длительному и неадекватному лечению. Формируются выраженные деформации позвоночника, развиваются неврологические расстройства [2, 3, 9, 10].

Основным методом диагностики этих опухолей являются лучевые исследования. Наиболее информативным является компьютерная томография (КТ), позволяющая четко определить пораженный сегмент позвоночника и его локализацию в пределах сегмента [4, 6, 12]. В литературе нет достаточных сведений о возможностях магнитно-резонансной томографии (МРТ) в диагностике этих опухолей позвоночника. Вопросы диагностики остеоидной остеомы и остеобластомы позвоночника требуют дальнейшего изучения.

Единственным эффективным и оправданным ме- тодом лечения остеоидной остеомы и остеобластомы является хирургический, заключающийся в резекции опухоли в пределах здоровой кости. Отсутствие четкой визуализации опухоли во время операции нередко приводит к чрезмерной резекции структур позвонков, что требует дополнительной костной пластики и фиксации металлическими конструкциями. Не единичны случаи неоднократных операций, связанных с неправильным выбором зоны резекции или уровня сегмента. Формируются вторичные деформации позвоночника, и пациент превращается в тяжелого ортопедического больного.

Методика лечения остеоидной остеомы с применением навигационных технологий нашла широкое применение в костной патологии детского возраста и зарекомендовала себя как эффективный метод лечения опухолей малого размера [5, 8, 11].

С учетом сказанного, необходимо усовершенствовать методики малоинвазивной техники лечения указанных доброкачественных костеобразующих опухолей с учетом уровня сегмента, локализации опухоли и её взаиморасположения со спинным мозгом и дуральным мешком.

Цель исследования : разработать комплекс диагностических мероприятий и улучшить результаты оперативного лечения остеоидных остеом и остеобластом позвоночника у детей с применением современных методик и инструментария.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование основано на результатах хирургического лечения 65 пациентов с диагнозом остеоидная остеома и остеобластома позвоночника в возрасте от 6 до 18 лет, из них 37 пациентов с остеоидной остеомой и 28 с остеобластомой. Лиц женского пола было 26 пациентов, мужского – 40 пациентов.

Анализ собственных клинических наблюдений с морфологически верифицированной остеоидной остеомой показал, что опухоль чаще поражает детей во втором десятилетии жизни, выраженной половой предрасположенности не наблюдалось (22 мальчика, 15 девочек), в более чем 50 % случаев поражался поясничный и шейный отделы позвоночника, реже грудной и крестцовый. У абсолютного большинства пациентов поражались задние элементы позвонка. При остеобластоме позвоночника чаще страдают дети той же возрастной группы с большим преобладанием мужского пола (18 мальчиков, 10 девочек). По нашим данным, в большинстве случаев поражается поясничный и крестцовый отделы позвоночника. Остеобластома также в большинстве случаев локализуется в задних отделах позвонка, но с меньшим преобладанием, чем остеоидная остеома. Наиболее ранним клиническим симптомом при данных нозологиях является боль. Характер боли может быть разнообразным. От тупой и ноющей до острой и стреляющей. Часто интенсивность боли усиливается в ночное время и уменьшается после приема НПВС. В связи с локализацией очага поражения в том или ином отделе позвоночника возможна её иррадиация, что объясняется механическим воздействием ткани опухоли на спинной мозг и корешки. Среди других частых признаков остеоидной остеомы и остеобластомы позвоночника у детей отмечены: ограничение движений в позвоночнике на фоне болевого синдрома, что наблюдалось нами в 100 % случаев (65 пациентов), анталгическая поза в 70 % (45 пациентов), защитное напряжение мышц (мышечный валик) на стороне, противоположной пораженной в 70 % случаев (45 пациентов), а также боковая деформация позвоночника наблюдалась у 20 % (13 пациентов). Ведущее положение в диагностике остеоидной остеомы и остеобластомы позвоночника занимают лучевые методы исследования. Всем пациентам выполнялась рентгенография в двух проекциях. Что не всегда давало возможность точно визуализировать патологический очаг, его расположение в позвонке и взаимоотношение с окружающими структурами (рис. 1, a, б). Всем пациентам выполнялась компьютерная томография пораженного отдела. Методом выбора в дифференциальной диагностике остеоидной остеомы и остеобластомы позвоночника у детей мы считаем КТ. Проведённые нами исследования показали, что для остеоидной остеомы позвоночника характерно наличие «гнезда», состоящего из ядра круглой или овальной формы, окружённого валиком разрежения и зоной склероза. Размеры ядра не превышали в диаметре 1,0 см (рис. 2).

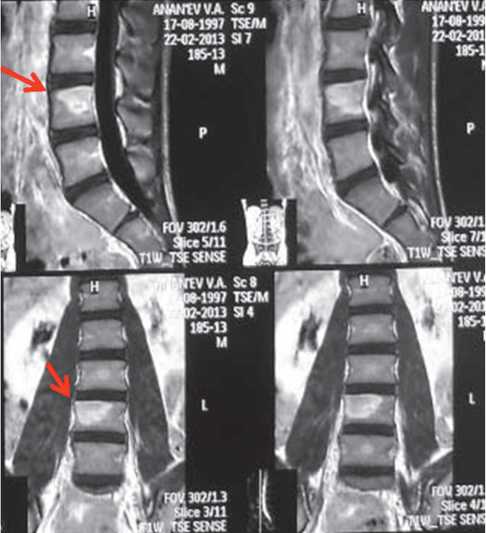

При выявлении неврологической симптоматики проводилась магнитно-резонансная томография. МРТ позволяет выявить участок поражения, «гнездо» будет отчётливо гипоинтенсивно как на Т1, так и на Т2 взвешенных изображениях. Прилежащая кость может быть гипоинтенсивна на Т1 и гиперинтенсивна на Т2 взвешенных изображениях, что, по-видимому, зависит от вторичного воспаления и отека (4). Выполнение данного вида исследования считается наиболее информативным при остеобластоме позвоночника с элементами разрушения кортикального слоя и особенно заинтересованности спинного мозга и его корешков. Остеобластомы гипоинтенсивны на Т1 и изо- или гиперинтенсивны на Т2 ВИ [4, 7, 11]. Совокупность полученных клинических и рентгенологических данных оказывала первоочередное влияние на определение объема оперативного вмешательства.

Рис. 1. Рентгенограммы пояснично-крестцового отдела: a – прямая проекция (стрелкой указано гнездо остеоидной остеомы); б – боковая проекция

Рис. 2. КТ шейного отдела с гнездом остеоидной остеомы в дужке позвонка

Рис. 3. МРТ пояснично-крестцового отдела, визуализация гнезда остеобластомы

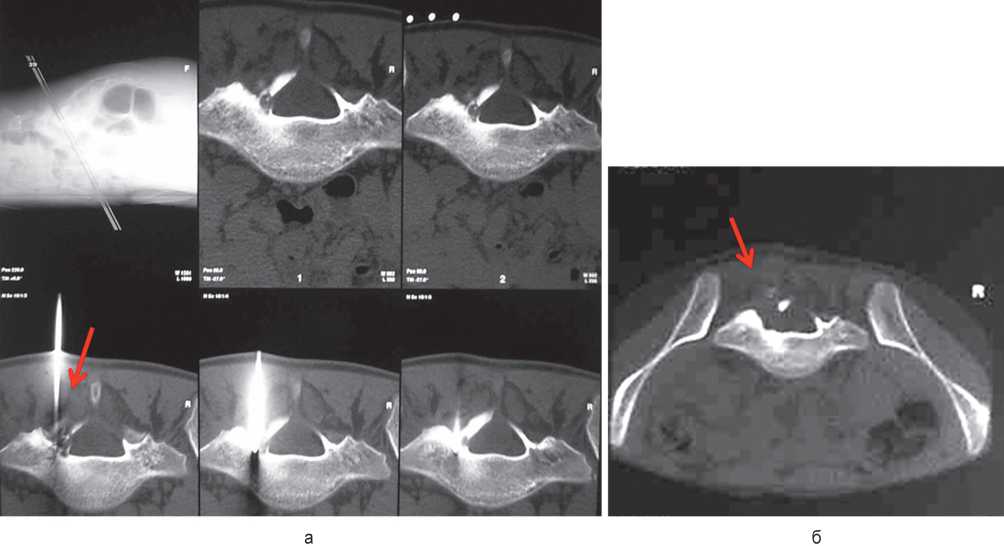

Техника выполнения: методом выбора при лечении остеодной остеомы и остеобластомы позвоночника остается хирургический. Учитывая диагностические сложности в определении локализации остеоидной остеомы, а также принимая во внимание малые размеры опухоли и сложность её интраоперационного нахождения, нами применялась методика постановки ориентира в очаг под контролем компьютерной томографии. В случае расположения опухоли в задних элементах позвонка нами устанавливался КТ-ориентир непосредственно в очаг деструкции, после чего, по ориентиру, производилось удаление опухоли единым блоком. Процедура выполнялась в кабинете компьютерной томогра- фии под эндотрахеальным наркозом на фоне действия миорелаксантов и полного обездвиживания пациента. При выполнении предоперационной разметки патологического очага под контролем КТ производили навигацию «якоря» (спицы) в очаг поражения. Успех реализации данной методики зависел от точности проведения «якоря» (рис. 4, a). Ключом к успеху являлось отслеживание траектории движения инструмента в операционном поле, а положительным результатом – соединение «якоря» и очага поражения в одной точке. Поэтому при упоре вводимой спицы – «якоря» в кость выполнялось промежуточное сканирование, которое давало возможность отследить траекторию введения инструмента. Находящийся в очаге поражения «якорь» служил ориентиром для выполнения минимального оперативного вмешательства. Больного перевозили в операционную, где из минимального доступа выполнялось удаление опухоли. По окончании оперативного вмешательства выполнялась контрольная компьютерная томография, подтверждающая полное удаление очага (рис. 4, б).

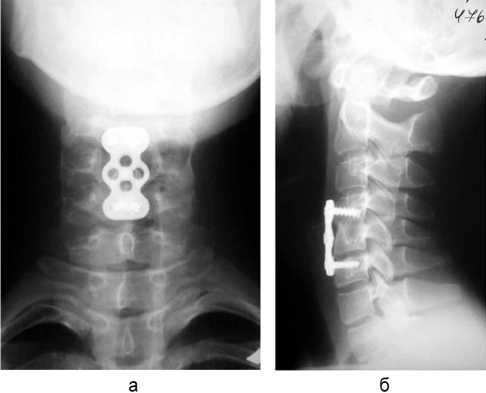

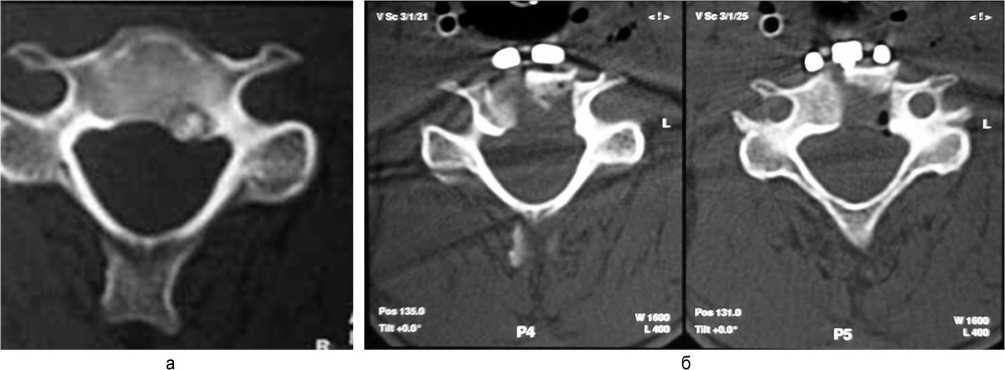

Применение данной методики позволяет удалить даже рентгеннегативную опухоль малого размера, не нарушая каркасности позвоночного столба. Что позволяет обойтись без массивной ауто- и аллопластики и дополнительной фиксации металлоконструкциями, а также вертикализировать пациентов в более ранние сроки. В случаях расположения опухоли в переднем отделе позвонка, требующем частичной резекции тела, нами выполнялась аутопластика пострезекционного дефекта в комбинации с металлостеосинтезом с целью профилактики нестабильности в передней опорной колонне. Данная методика позволяла нам добиться уменьшения сроков создания спондилодеза, стабильной фиксации и, как следствие, сократить период реабилитации (рис. 5, a, б). В случае выявления сдавления спинного мозга выполнялась расширенная ляминэктомия с декомпрессией спинного мозга и дополнительной металлофиксацией (рис. 6, a, б).

Рис. 4. КТ крестца: a – установка КТ – ориентира в гнездо остеоидной остеомы; б – после удаления опухоли

Рис. 5. Рентгенограммы шейного отдела позвоночника после удаления остеоидной остеомы и стабилизации пластиной сегмента С4-С6: a – прямая проекция; б – боковая проекция

Рис. 6. КТ шейного отдела позвоночника: a – гнездо опухоли, стеноз позвоночного канала; б – после операции, видна декомпрессия позвоночного канала

РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты диагностики и лечения прослежены в сроки от 6 месяцев до 10 лет. Проводя оценку результатов лечения, мы руководствовались онкологическими и ортопедическими критериями, включающими в себя наличие жалоб, отсутствие рецидива заболевания, восстановлением функции после удаления патологического очага. Применение навигационной технологии способствовало 100 % удалению опухоли из небольшого доступа, посредством минимальной краевой ре- зекции кости, а также сокращалось время операции, не проводилась гемотрансфузия, не требовалось пластики дефекта и дополнительной внешней фиксации, что способствовало ранней активизации больных. В 6 случаях нами выполнялась дополнительная фиксация металлоконструкцией и проводилась дополнительная костная пластика для формирования спондилодеза в послеоперационном периоде с целью сохранения кар-касности позвоночника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе внедрения и использования малоинвазивных методов диагностики и лечения остеоидной остеомы и остеобластомы под контролем КТ, нами определены преимущества их использования:

-

1. Низкая травматичность при хирургическом удалении патологических очагов кости из небольшого доступа;

-

2. Отсутствие необходимости дополнительной пластики костного дефекта и внешней фиксации при минимальной резекции кости;

-

3. Сокращение времени операции;

-

4. Исключение необходимости гемотрансфузии;

-

5. Ранняя активизация больного и сокращение сроков его пребывания в стационаре.

Таким образом, основываясь на многолетнем опыте диагностики и хирургического лечения остеоидной остеомы и остеобластомы у детей, мы считаем, что при небольших размерах очагов поражения костей и труднодоступной локализации последних применение малоинвазивных методов хирургических вмешательств под контролем КТ позволяет наиболее эффективно, с минимальным количеством осложнений, осуществить хирургическое вмешательство пациентам с данными нозологиями.