Применение нейронных сетей при создании аппаратурных схем мембранных установок

Автор: Лобасенко Б.А., Шафрай А.В., Семенов А.Г., Галязимов П.А.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Химическая технология

Статья в выпуске: 4 (102) т.86, 2024 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается схема и принцип работы мембранного аппарата, характеризующегося отделением поляризационного слоя. Аппараты этого типа, помимо удаления пермеата, производят раздельный вывод концентрированного поляризационного слоя, образующегося на мембране и ядра потока, имеющего меньшую концентрацию, из центральной части аппарата. Анализ аппаратурной схемы установки с параллельным расположением подобных аппаратов показывает ее недостаточную эффективность и низкую производительность. Основной целью проектирования новых установок является интенсификация процесса разделения низкомолекулярных и высокомолекулярных компонентов смеси. Для этого целесообразно не смешивать потоки, имеющие различную концентрацию. С целью определения оптимальной конфигурации мембранной установки для выполнения вышеизложенных условий была использована математическая модель, разработанная на основе искусственных нейронных сетей. Нейронные сети были разработаны в интерактивной среде разработки Google Colaboratory на языке программирования Python во фреймворке PyTorch. В результате этого были смоделированы две сети, одна из которых предсказывала содержание сухих веществ в концентрате, а другая содержание сухих веществ в обедненном потоке. Для подтверждения результатов разработанной математической модели была предложена программа расчета концентраций получаемых компонентов с использованием материального баланса. Результаты, полученные на основе модели, применены при создании аппаратурной схемы установки. Предлагается алгоритм, блок-схема и программа расчета продолжительности работы мембранной установки и количества мембранных аппаратов, необходимых для получения требуемой концентрации конечного продукта. На программу расчета получено свидетельство о государственной регистрации программы на ЭВМ. Описан интерфейс программы.

Искусственная нейронная сеть, установка мембранного концентрирования, поляризационный слой, аппаратурная схема

Короткий адрес: https://sciup.org/140309687

IDR: 140309687 | УДК: 338.26 | DOI: 10.20914/2310-1202-2024-4-222-229

Текст научной статьи Применение нейронных сетей при создании аппаратурных схем мембранных установок

По прогнозам научно-технологического развития России в биотехнологии до 2030 г. планируется получение белковых продуктов из побочных продуктов переработки растительного и животного сырья, а также создание белковых продуктов с улучшенными свойствами. Особое внимание при этом уделяется использованию мембранных методов [1–3]. Это вполне обоснованно, так как разделение высокомолекулярных веществ (ВМС) и низкомолекулярных компонентов раствора происходит на молекулярном уровне и позволяет в результате переработки целенаправленно синтезировать продукты с заданными свойствами. При этом мембранные методы за счет щадящих условий переработки позволяют перерабатывать лабильные продукты с сохранением высокого качества за счет их малой инактивации. Уменьшение продолжительности переработки (увеличение производительности) также способствует сохранению качества и сокращению энергозатрат. Одним из направлений повышения производительности является использование мембранных аппаратов с отводом поляризационного слоя и установок на их основе [2]. В частности, в одной из них предусматривается наличие двух контуров с емкостями, по которым циркулируют растворы с меньшей и большей концентрацией. В процессе работы используется раствор из емкости с более высокой концентрацией раствора. Это позволяет уменьшить продолжительность получения готового продукта. Недостатком данной схемы является взаимодействие различных по концентрации потоков, что приводит к более длительному времени переработки, т. е. к снижению производительности. В этой связи важной задачей является разработка мембранных установок, отличающихся более высокой производительностью. Для создания оптимальной конфигурации мембранных установок, отвечающих данным требованиям, целесообразно использовать математические методы и, в частности, нейронные сети. Искусственные нейронные сети являются одним из направлений машинного обучения и одной из технологий создания искусственного интеллекта [4–10]. Они отличаются тем, что могут моделировать нелинейные зависимости высокой сложности и с большой точностью решать задачи классификации, регрессии, кластеризации и т. п. В последние годы они все чаще применяются при решении задач пищевой инженерии [11–15] и мембранных технологий [16–20].

Материалы и методы

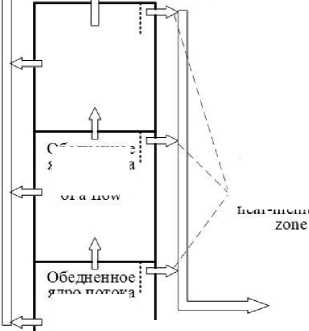

При комплектации установки использовали мембранный аппарат с отводом поляризационного слоя, схема которого представлена на рисунке 1. Предлагаемый аппарат состоит из трех секций длиной 0,2 метра с отводящими устройствами для поляризационного слоя (концентрата). Количество отводимого слоя находится в пределах 1/20–1/40 расхода потока через аппарат. Секция состоит из семи одноканальных ультрафильтрационных керамических мембран типа КУФЭ-1, с внутренним диаметром канала 6 мм и размером пор 0,01 мкм, расположенных в общем кожухе. Более подробное описание конструкции представлено в [2]. Из каждой секции аппарата производится раздельный отвод поляризационного слоя (концентрата), обедненного потока (ретентата) и пермеата [3]. Пермеат практически не содержит ВМС и далее не используется, тогда как ретентат может подвергаться дальнейшей переработке для более полного извлечения ВМС. Рекомендуемое значение потока, подаваемого в мембранный аппарат такой конструкции, должно соответствовать скорости движения среды в канале аппарата не более 0,5 м/c [2].

Пермеат Permeate

Ретентатат Retentate

Обогащенный раствор из примембраннон зоны Enriched solution from n ear-membrane ядро потока Lean core of a flow

Концентрат Concentrate

Обедненное ядро потока Lean core of a flow

Исходный раствор

Initial solution

Рисунок 1. Схема мембранного аппарата с отводом поляризационного слоя

-

Figure 1. The scheme of a membrane unit with the separation of the polarization layer

Основным принципом, положенным в основу проектирования установки, является интенсификация процесса разделения ВМС и низкомолекулярных компонентов. Для выполнения этого условия целесообразно не смешивать потоки, имеющие различную концентрацию. Возможность организации процесса может быть различной. С целью определения оптимальной конфигурации мембранной установки для выполнения вышеизложенных условий, были использованы математические модели, разработанные с помощью искусственных нейронных сетей (ИНС). ИНС являются математическими аналогами биологических нейронов головного мозга человека. В большинстве случаев они решают задачи регрессии, классификации и кластеризации. В данном исследовании ИНС использовались для решения задачи регрессии, а именно, для предсказания содержания ВМС в концентрате и ретентате по содержанию сухих веществ в исходном растворе.

Нейронные сети были разработаны в интерактивной среде разработки Google Colaboratory на языке программирования Python во фреймворке PyTorch . Математические модели на основе ИНС должны обучаться на основе данных. Такие подборки данных называют да-тасетами. Датасет для данного исследования был получен на основе проведенных экспериментов. Он содержал 51 запись, основанных на проведенных экспериментах. Входной величиной было содержание ВМС в исходном растворе, а выходными величинами – их содержание в концентрате и ретентате.

Первоначально была предпринята попытка создать одну сеть, которая предсказывала бы сразу обе величины, однако для такой сети не удалось добиться высокой точности. Поэтому разработали две отдельных ИНС. Одна предсказывала содержание ВМС в концентрате (ИНС1), другая – содержание ВМС в ретентате (ИНС2). Характеристики обеих сетей приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Параметры нейронных сетей

Table 1.

Network parameters

|

Параметр | Parameter |

ИНС1 | ANN1 |

ИНС2 | ANN2 |

|

Количество скрытых слоев Number of hidden layers |

5 |

4 |

|

Количество нейронов в скрытом слое Number of neurons in hidden layer |

15 |

10 |

|

Функция активации Activation function |

Tanh |

Tanh |

|

Алгоритм оптимизации Optimization algorithm |

Adam |

Adam |

|

Шаг оптимизации Optimization step |

0.01 |

0.01 |

|

Количество эпох обучения Number of training epochs |

90 |

80 |

При обучении обеих сетей датасет был разделен на обучающую и тестовую часть в пропорции 7:3. Далее сети обучались раздельно. Для каждой сети была подобрана оптимальная архитектура и наилучшие гиперпараметры. В качестве критерия точности выбрана относительная погрешность.

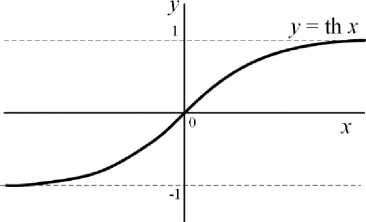

Наивысшую точность ИНС1 получила при наличии 5 скрытых слоев, содержащих по 15 нейронов каждый, при одном входном и одном выходном нейроне. В качестве функции активации использовалась функция гиперболического тангенса, график которой приведен на рисунке 2.

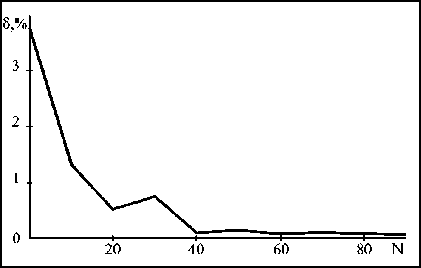

В качестве оптимизатора градиентного спуска применен алгоритм Adaptive Moment Estimation (Adam), который является оптимальным в большинстве случаев. Длина шага градиентного спуска при этом составила 0.01. Наилучшее схождение ИНС1 получила после 90 эпох. Средняя относительная погрешность составила 2,32 % (рисунок 3).

Рисунок 2. Функция активации (гиперболический тангенс)

Figure 2. Activation function (hyperbolic tangent)

Рисунок 3. Обучение ИНС1. δ – средняя относительная ошибка, N – номер эпохи

Figure 3. Learning of the artificial neural network 1. δ – mean relative error, N – epoch number

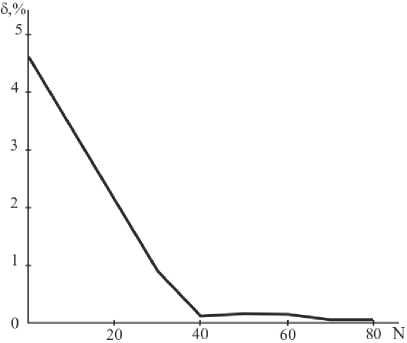

Архитектура ИНС2 составила 4 скрытых слоя, по 10 нейронов в каждом. Использовалась та же функция активации что и для ИНС1 (гиперболический тангенс). В качестве оптимизатора также использовался Adam, с шагом 0.01. Обучение сети продолжалось 80 эпох, а ошибка опустилась до 2,27 % (рисунок 4).

Рисунок 4. Обучение ИНС2. δ – средняя относительная ошибка, N – номер эпохи

Figure 4. Learning of the artificial neural network 2. δ – mean relative error, N – epoch number

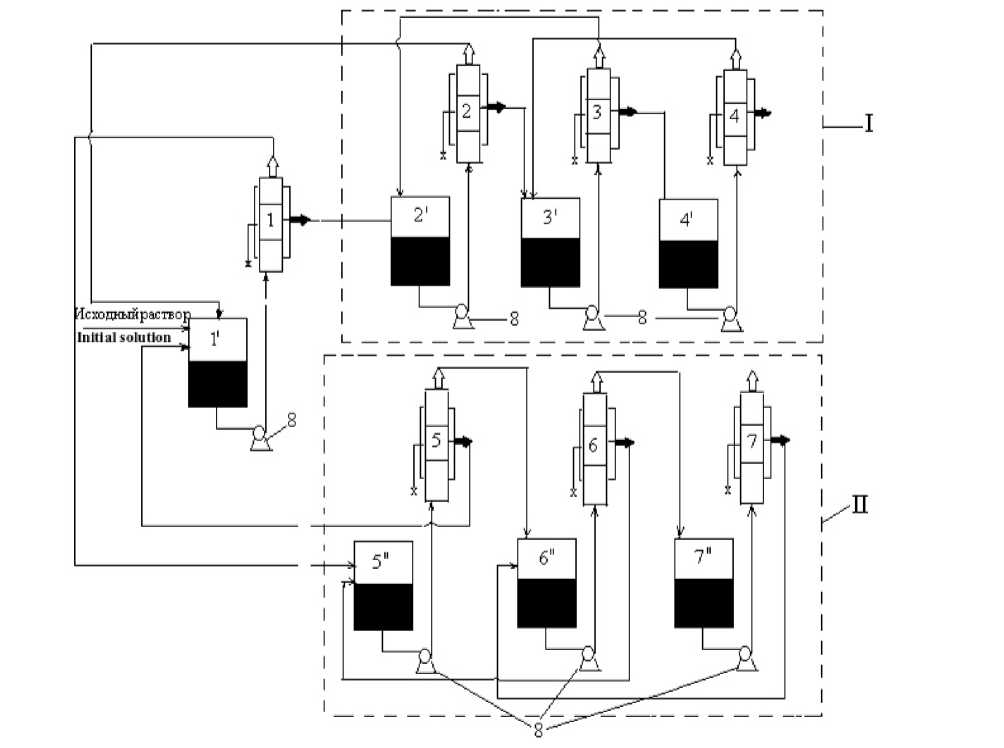

По результатам анализа полученных данных была предложена аппаратурная схема мембранной установки, которая представлена на рисунке 5. В состав установки входят мембранные блоки, которые включают собственно мембранные аппараты и ёмкости.

Условные обозначения: Legend:

и -Пермеат; Ф - Концентрат; ф- - Обедненный поток.

Permeate Concentrate Lean flow

Рисунок 4. Схема мембранной установки, состоящей из аппаратов с отводом поляризационного слоя: 1, 1' – мембранный аппарат и емкость для исходного раствора; 2, 3, 4, 5, 6, 7 – мембранные аппараты; 2', 3', 4', 5", 6", 7" – емкости; 8 – насосы; I – линия увеличения концентрации ВМС; II – линия уменьшения концентрации ВМС

Figure 4. Scheme of membrane system consisting of devices with polarization layer removal: 1, 1` – membrane unit and tank for initial solution; 2, 3, 4, 5, 6, 7 – membrane units; 2', 3', 4', 5", 6", 7" – tanks; 8 – pumps; I – line of high-molecular compound (HMC) concentration increasing; II – line of HMC concentration decreasing

Вначале емкость 1' заполняют исходным раствором (в качестве обрабатываемого раствора использовалась молочная сыворотка). Из емкости 1' раствор подают в мембранный аппарат 1, где образуется пермеат, ретентат (обедненный поток) и концентрат (поляризационный слой). Пермеат выводится из системы. Так как содержание задерживаемых веществ в ретентате и концентрате различно, их целесообразно разделить. Концентрат подают в линию увеличения концентрации ВМС (I), которая включает аппараты 2, 3, 4 и ёмкости 2', 3', 4', а ретентат направляют в линию снижения концентрации ВМС (II), состоящую из аппаратов 5, 6, 7 и емкостей 5", 6", 7". Назначением линии I является увеличение концентрации ВМС на каждом аппарате за счет использования поляризационного слоя предыдущего аппарата и отвода обедненного потока, а назначением линии II – увеличение содержания низкомолекулярных веществ в потоке за счет удаления ВМС. В процессе переработки происходит перераспределение концентрации потоков между мембранными аппаратами. Его необходимо отслеживать с помощью приборного оснащения с тем, чтобы значения концентраций смешивающихся потоков, которые направляются в соответствующие емкости, отличались бы не более чем на ±0,1 % массового содержания ВМС. Кроме того, необходимо следить, чтобы количество раствора, находящегося в емкости 1', в любой момент было бы достаточным для обеспечения непрерывной работы установки.

Результаты и обсуждение

Для подтверждения эффективности разработанной математической модели была предложена программа расчета концентраций получаемых компонентов с использованием материального баланса. Интерфейс программы расчета представлен на рисунке 6. Программа написана на языке Visual Basic Scripting [].

Рисунок 5. Интерфейс программы

Figure 5. Program intterface

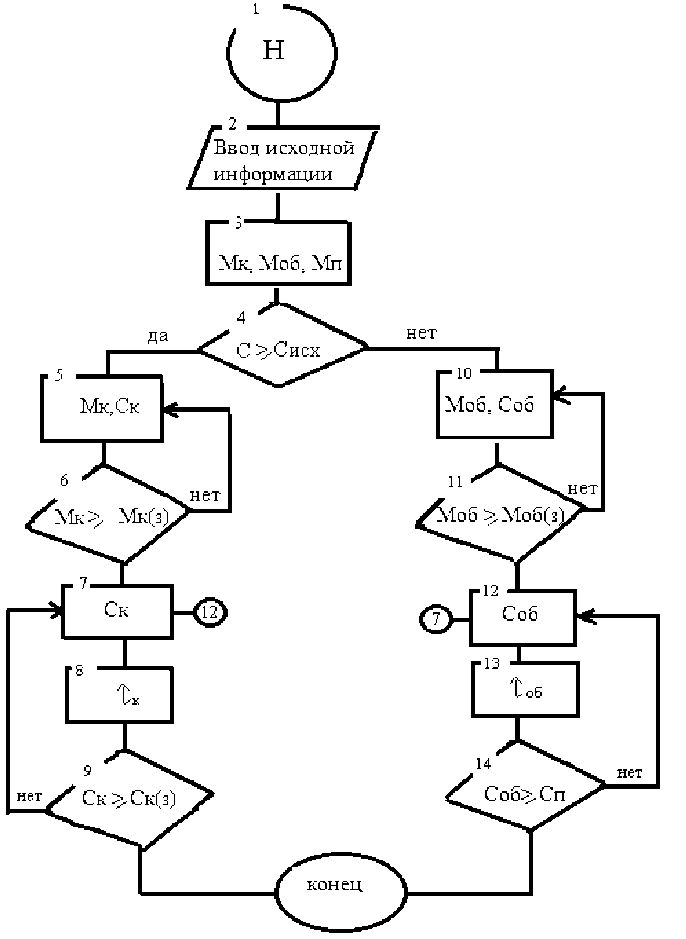

Расчет производится по алгоритму, представленному схемой, изображенной на рисунке 7.

Расчет начинается с ввода исходной информации (поз. 2). При этом задаются: исходное количество перерабатываемой среды М исх , концентрация ВМС в ней С исх , проницаемость G, количество пермеата М п и его концентрация С п , площадь проходного сечения мембранного аппарата.

По заданным значениям М исх , С исх , а также М п , С п , и учитывая количество отводимого поляризационного слоя, рекомендуемое значение которого находится в пределах 1/20–1/40 от количества исходного раствора, из материального баланса определяют количество концентрата (поляризационного слоя) М к , количество обедненного потока М об и пермеата М п , получаемого на каждой из трех секций отдельного мембранного аппарата (поз. 3).

Определяют значения концентраций концентрата и ретентата. Поток концентрата (концентрация которого превышает исходную) передается в блок расчета линии увеличения концентрации (поз. 5), поток ретентата – в блок расчета линии уменьшения концентрации (поз. 10).

Так как количество получаемого концентрата любого блока недостаточно для обеспечения соответствующих гидродинамических условий работы следующего блока (необходимой скорости движения раствора в аппарате) (поз. 5), раствор накапливается в течение некоторого времени в следующей емкости до накопления необходимого количества. Если в емкость подаются различные потоки, необходимо предусмотреть, чтобы их концентрации были близки и не отличались более, чем на 0,1 %. Предусмотрена возможность передачи в емкость концентрата из линии уменьшения концентрации, если его концентрация соответствует накапливаемому потоку, т. е. отличается не более, чем на 0,1 % (поз. 12). Также предусмотрена возможность обратной передачи части ретентата из линии увеличения концентрации в линию ее уменьшения. Определяются средняя концентрация получаемого концентрата (поз. 7) и продолжительность переработки с учетом времени накопления раствора в емкостях (поз. 8). Процесс проводится до получения заданной концентрации продукта С к(з) (поз. 9).

Для определения количества и концентрации ретентата также используются уравнения материального баланса. Количество ретентата на входе каждой из секций аппарата будет уменьшаться на величину отводимых пермеата и концентрата. Так как этого количества может оказаться недостаточно для создания соответствующих гидродинамических условий работы в следующем аппарате, ретентат накапливают до необходимого количества в емкости следующего мембранного аппарата (поз. 10). Определяют продолжительность цикла переработки с учетом времени накопления. Переработка ретентата продолжается до получения заданной минимальной концентрации (поз. 14).

Основным условием переработки раствора с использованием этого алгоритма является использование близких по концентрации потоков. Соблюдение этого условия позволит добиться разделения (концентрирования) вещества за меньший промежуток времени, что является предпосылкой для интенсификации производства и создания малоотходных и безотходных технологий. Интерфейс программы с отображением результатов расчета представлен на рисунке 8.

Рисунок 6. Алгоритм расчета

Figure 6. Calculation algorithm

На программу расчета получено свидетельство о государственной регистрации.

ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

ВВОД ИСХОДНОЙ (ИНФОРМАЦИИ ^В^^Ц ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ^ ^^^■^^^■||BW«^ioranoroKAM

Количество аппаратов 17 Количество аппаратов 14

Концентрация 21.537111 Концентрация 4.007721

Время, мин 11 Время, мин 9

Рисунок 7. Представление результатов расчета

Figure 7. Presentation of calculation results

Заключение

На основе искусственных нейронных сетей получены данные, которые были использованы для определения оптимальной конфигурации мембранной установки, включающей аппараты с отводом поляризационного слоя. Основным условием, которое принималось во внимание при проектированиии установки являлось использование близких по концентрации потоков, образующихся в процессе мембранной переработки. Это позволило значительно интенсифицировать процесс и создать предпосылки для организации малоотходных и безотходных технологий.

Для подтверждения разработанной математической модели была предложена программа расчета концентраций получаемых компонентов с использованием материального баланса. Разработан алгоритм расчета, блок-схема и программа расчета продолжительности работы мембранной установки и количество аппаратов, необходимых для получения заданных концентраций. На программу расчета получено свидетельство о государственной регистрации программы на ЭВМ .