Применение нормативной базы по минимизации негативного воздействия на окружающую среду для развития биотехнологических подходов к ее оздоровлению

Автор: Плотникова Р.Н.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Пищевая биотехнология

Статья в выпуске: 1 (87), 2021 года.

Бесплатный доступ

Исследована сфера применения современной нормативной базы в области оценки негативного воздействия на окружающую среду для предприятий пищевой промышленности. Рассмотрены вопросы биотехнологической защиты объектов окружающей среды с учетом эффективного использования природных ресурсов, отходов производства и потребления. Дана оценка современным методам и подходам оздоровления окружающей среды, включая минимизацию негативного воздействия. Проведена экспертная оценка экологической составляющей бизнеса. Показано, что эффективная экологическая политика во всех сферах бизнеса должна сопровождаться раскрытием экологических инициатив в информационно-коммуникационных сетях посредством маркетинговых акций. Проанализированы основные подходы биотехнологической защиты объектов окружающей среды, направленные на эффективное использование природных ресурсов, отходов производства и потребления. Оценены современные способы и подходы оздоровления окружающей среды, включающие минимизацию негативного воздействия. Показана необходимость извлечения токсичных тяжелых металлов из отходов перед их размещением для хранения и захоронения для предотвращения ущерба окружающей среде. Отмечены преимущества биохимической ремедиации почв для выщелачивания металлов с селекцией и специализированной адаптацией рабочих штаммов микроорганизмов. Установлена необходимость масштабного стимулирования производителей к внедрению технологических процессов, в минимальной степени загрязняющих окружающую природную среду

Негативное воздействие, окружающая среда, нормативная база, пищевое производство, методы защиты, экологическая безопасность

Короткий адрес: https://sciup.org/140257313

IDR: 140257313 | УДК: 360 | DOI: 10.20914/2310-1202-2021-1-129-137

Текст научной статьи Применение нормативной базы по минимизации негативного воздействия на окружающую среду для развития биотехнологических подходов к ее оздоровлению

Реальное состояние объектов окружающей среды оценивается в процессе непрерывного наблюдения и регистрации определенных параметров каждого природного объекта в соответствии с заданными критериями, либо в сравнении с фоновыми значениями показателей состояния объектов окружающей среды. Любое негативное

воздействие на окружающую среду (НВОС), приводящее к нарушению установленных показателей качества, требует оперативного противодействия или мероприятий, в результате которых состояние природного объекта в течение определенного промежутка времени восстанавливается до критериальных значений [1].

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License

Согласно действующей нормативноправовой документации уровень минимизации воздействия на окружающую среду по основным видам воздействия регламентируется в пределах нормативов допустимых выбросов (НДВ), нормативов допустимых сбросов (НДС), а также временно разрешенными выбросами (ВРВ), временно разрешенными сбросами (ВРС) и нормативами образования отходов и лимитами на их размещение (НООЛР), в рамках которых предусмотрена минимальная или увеличенная с учетом дополнительного коэффициента плата за загрязнение окружающей среды и размещение отходов.

В настоящее время доходы от внесения платы за загрязнение объектов окружающей среды и размещение отходов, поступающие в бюджеты разного уровня, призванные финансово обеспечить мероприятия по восстановлению их качества, настолько малы, что говорить об обеспечении качества окружающей среды невозможно. Величины нанесенных ущербов значительно превышают финансовые возможности предприятий, если на предотвращение ущербов направлять только средства, полученные за счет платежей за загрязнение окружающей среды. Усугубление подобной ситуации отрицательно сказывается в первую очередь на экологической безопасности самих технологических процессов [2].

В этой связи на первый план выходит решение задач минимизации антропогенного воздействия на окружающую среду путем широкого применения биотехнологических методов защиты объектов окружающей среды на всем жизненном цикле продукции, включающем стадии выбора и подготовки сырья, его переработки с получением целевой продукции, эксплуатацию и утилизацию. Такой подход направлен на поиск механизмов оптимизации экологических параметров работы производства, установление критериев эколого-экономической эффективности [3].

С биотехнологической точки зрения при контроле состояния и оценке качества объектов окружающей среды наиболее экономически обоснованным является широкомасштабное применение методов биоиндикации и биотестирования.

Сложность и актуальность проблемы детоксикации загрязненных территорий и обезвреживания отходов производства и потребления на первый план выводят задачи интенсификации создания микробиологических технологий, использующих селективные микробиологические штаммы, способные при минимуме финансовых вложений быстро очищать большое количество загрязненных ксенобиотиками объектов окружающей среды [4].

Цель работы – определение диапазона применения современной нормативной базы в области оценки негативного воздействия на окружающую среду для предприятий пищевой промышленности и поиска путей биотехнологической защиты объектов окружающей среды, направленных на эффективное использование природных ресурсов, отходов производства и потребления.

Материалы и методы

Исследование включает анализ и оценку эффективности применения современной нормативной базы в области оценки негативного воздействия на окружающую среду для предприятий пищевой промышленности с последующей разработкой рекомендаций по использованию конкретных биотехнологических методов защиты объектов окружающей среды.

В рамках поставленной задачи производился выбор соответствующей нормативной базы по нормированию воздействия на окружающую, рассматривались правовые аспекты определения уровня ответственности промышленных предприятий, оказывающих антропогенное негативное воздействие на окружающую среду. В рамках расширения областей применения биотехнологических методов оздоровления объектов окружающей среды проводилась экспертная оценка наилучших доступных технологий, основанных на современных научных разработках и производственного опыта с учетом достижения критериев минимизации воздействия на окружающую среду.

Результаты и обсуждение

Анализ нормативной базы в области охраны окружающей среды и экологической безопасности показывает, что в соответствии с мероприятиями по решению задач экономического регулирования в области охраны окружающей среды и снижения негативного воздействия на окружающую среду (НВОС) все промышленные предприятия и хозяйствующие объекты отнесены к I–IV категориям по их степени негативного воздействия.

По [5] отнесение хозяйствующего объекта к определенной категории производится на основе значений показателей НВОС. К ним следует отнести прямой ущерб (У), отражающий уровень воздействия на объекты окружающей среды отдельных хозяйствующих объектов, зависящий от коэффициентов эколого-экономической опасности отдельных загрязняющих веществ (Кi), свидетельствующий об уровне токсичности, канцерогенных и мутагенных свойствах токсикантов, содержащихся в выбросах, сбросах. По отходам критерием отнесения предприятия к соответствующей категории служит их класс опасности, характеризуемый коэффициентом Кjо.

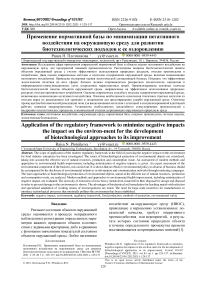

На рисунке 1 приведены характеристики объектов пищевой промышленности, отнесенные ко II категории по виду хозяйственной деятельности. Превышение этих показателей переводит хозяйствующий объект в категорию I [6].

Допустимая проектная мощность, т/сут Permissible design capacity, t / day

Рисунок 1. Допустимая проектная мощность пищевых производств II категории, т/сут: 1 – продукция из картофеля, фруктов и овощей; 2 – молочная продукция; 3 – растительные и животные масла и жиры; 4 – мясо и мясопродукты

-

Figure 1. Permissible design capacity of category II food production, t/day: 1-potato, fruit and vegetable products; 2-dairy products; 3-vegetable and animal oils and fats; 4-meat and meat products

Критерии отнесения объектов, оказывающих умеренное негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории включают осуществление хозяйственной и (или) иной деятельности, показанной на рисунке 2.

Как видно из графиков промышленные предприятия по производству пищевой продукции, большей частью относящиеся к области биоэкономики, соответствуют по уровню негативного воздействия на окружающую среду к I либо II категориям.

Большинство предприятий этой сферы ориентировано на конкретного потребителя и характеризуется невысокой производительностью. Поэтому большинство подобных предприятий можно отнести к объектам II категории.

В соответствии с положениями Федерального закона [7], реализация производственного процесса на объектах II категории, требует разработки и представления в экологические органы декларации о воздействии на окружающую среду. Актуализация этого документа производится по истечении семи лет только в том случае, если в этот период не произошло изменений в технологии, в перечне токсикантов и отходов производства, а также их валовой массе или объеме.

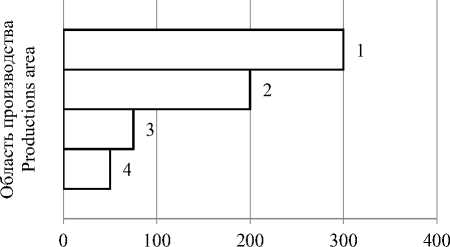

❖ I категория Category I □ II категория Category II

Рисунок 2. Перечень материалов, предоставляемых по объектам I и II категории при оценке их негативного воздействия на окружающую среду: 1 – виды и объем производимой продукции; 2..5, 8 – информация об использовании сырья, воды, электрической энергии, тепловой энергии; о реализации природоохранных мероприятий; 6, 7, 9, 10, 13 – сведения об авариях и инцидентах, повлекших НВОС, о применении НДТ для выбросов, о стационарных источниках ОНВ, сведения о применении НТД для сбросов; 11, 14 – показатели для расчета массы выбросов (сбросов) загрязняющих веществ; 12, 15 – технологические показатели источников выброса (сброса) загрязняющих веществ; 16 – технологические нормативы физических воздействий; 17 – сводные данные по образованию отходов; 18 – Проект программы производственного экологического контроля

-

Figure 2. List of materials provided for objects of category I and II when assessing their negative impact on the environment: 1-types and volume of products produced; 2..5, 8 – information about the use of raw materials, water, electricity, heat; implementation of environmental measures; 6, 7, 9, 10, 13 – information on accidents and incidents that caused NVOS, on the use of BAT for emissions, on stationary sources of ONV, information on the use of NTD for discharges; 11, 14 – indicators for calculating the mass of emissions (discharges) of pollutants; 12, 15 – technological indicators of sources of emission (discharge) of pollutants; 16 – technological standards of physical impacts; 17 – summary data on waste generation; 18 – Draft program for industrial environmental control

Декларация должна включать информацию о виде и объеме производимой продукции; о реализации природоохранных мероприятий; об авариях и инцидентах, повлекших негативное воздействие на окружающую среду; о массе выбросов загрязняющих веществ; о массе сбросов загрязняющих веществ; о массе или объеме образования и размещения отходов с приложением расчетов нормативов выбросов, сбросов, лимитах образования отходов; о программе производственного экологического контроля [8].

На основе данных, приведенных в декларации, производится расчет платы за выбросы, сбросы в пределах НДВ, НДС; в пределах ВРВ, ВРС; за размещение отходов в пределах лимитов на размещение отходов; за размещение отходов с превышением установленных лимитов на их размещение либо указанных в декларации о воздействии на окружающую среду; при превышении выбросов загрязняющих веществ или сбросов загрязняющих веществ, установленных в декларации о воздействии на окружающую среду.

Постановлением Правительства РФ от 24.01.2020 № 39 установлено, что в 2020 году применяются ставки платы, установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным коэффициентам коэффициента 1,08.

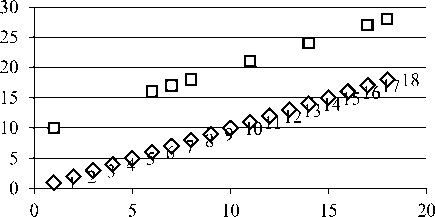

С 1 января 2020 года в целях стимулирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность, к проведению мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду и внедрению наилучших доступных технологий, при исчислении платы за негативное воздействие на окружающую среду к ставкам такой платы применяются дополнительные коэффициенты (п. 5 ст. 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»), приведенные на рисунке 3.

Terms of use

Рисунок 3. Дополнительные коэффициенты к ставкам платы за НВОС

-

Figure 3. Additional coefficients to the rates of payment for NVOS

Дополнительный коэффициент, соответствующей критерию 1, применяется, если mА, mВ находится в пределах технологических нормативов, достигнутых после внедрения на предприятии наилучших доступных технологий. Для применения критерия 2 необходимо, чтобы mО были использованы на самом предприятии или переданы на переработку в другое производство в течение установленного срока. При наличии на предприятии выбросов, сбросов загрязняющих веществ в пределах НДВ, НДС применяют дополнительный коэффициент, соответствующий критерию 3. Для mО, находящихся в пределах лимитов размещения, дополнительный коэффициент должен соответствовать критерию 4. Условия, соответствующие критериям 1–4, обеспечивают минимизацию негативного воздействия на окружающую природную среду.

В случае организации нового производства, введении новой технологии или технологического процесса, а также при увеличении мощности действующего производства предприятия обязаны получить разрешение на дополнительный временный выброс, сброс. В этом случае при расчете платы за дополнительную разрешенную к выбросу, сбросу массу загрязняющих веществ используют дополнительный коэффициент, соответствующий критерию 5. На объектах III категории также можно использовать этот дополнительный коэффициент, если фактический выброс, сброс превышает НДВ, НДС. Такой же дополнительный коэффициент можно применять при расчете платы за сверхлимитное размещение отходов производства и потребления для объектов II категории. Для объектов, относящихся к I и II категории, при сверхлимитном выбросе, сбросе применяют самый высокий дополнительный коэффициент 100, поскольку происходит значительное негативное воздействие на ОПС.

Обозначения m А , m В , mО показывают массы выбросов, сбросов загрязняющих веществ, массу отходов производства и потребления соответственно.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.09.2016 № 913 плата за загрязнение почв не предусматривается. Учитывается и вносится плата только при размещении отходов (рисунок 4).

Рисунок 4. Ставки платы при размещении отходов (в ред. Постановления Правительства РФ от 29.06.2018 № 758)

Figure 4. payment Rates for waste disposal (ed. Resolutions of the Government of the Russian Federation of 29.06.2018 № 758)

Распоряжением Правительства РФ от 8.07.2015 г. № 1316-р «Об утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды» для почв также определен список из 63 наименований токсичных соединений. В этот список в первую

Плотникова Р.Н. Вестник ВГУИТ, 2021, Т. 83, №. 1, С. 129-137 очередь входят соединения 1–3 классов опасности, среди них соединения, отнесенные к I классу ]

опасности: бензапирен, мышьяк, фтор, кадмий, I ртуть, цинк, свинец; ко II классу опасности: никель, сурьма, кобальт, хром, медь; к III классу опасности: ванадий, марганец, стронций. Представлен широкий перечень пестицидов, органи- ( ческих соединений. Среди них следует особо отметить широко распространенные: бензин, бензол, гексахлорбензол, нефтепродукты, метили этилбензол. А также глифосат, дикамба, ДДТ, карбафос, метафос и пр. Для более точной '

оценки степени токсического воздействия поллютантов на почвы и определения класса опасности отходов, размещаемых на почвах, проводится исследования по методу, приведенному в [9].

Указанные токсичные соединения частично попадают в почвы с отходами производства и потребления, поэтому в целях предотвращения ущерба окружающей среде особую важность представляет решение широкомасштабной задачи извлечения тяжелых металлов из отходов перед их размещением на полигонах и в специально отведенных местах хранения [10].

Разработаны и применяются на промышленных предприятиях многообразные физиче- ские, химические и физико-химические методы извлечения металлов из руд и различных пород, сопровождающиеся высокими энергозатратами или образованием вторичных отходов и ток- сичных сбросов и выбросов [11]. Кроме того, применение указанных методов связано с высокими финансовыми затратами на их реализацию.

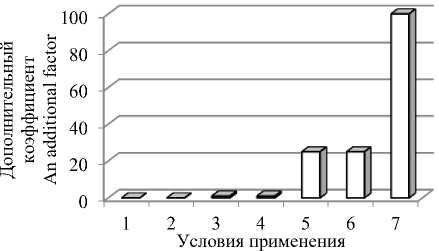

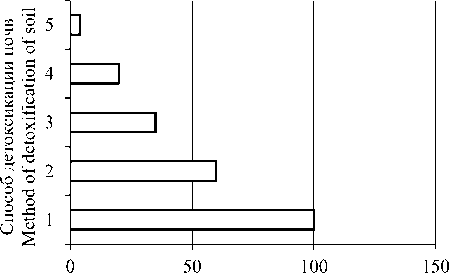

Средний уровень затрат на детоксикацию почв]

приведен на рисунке 5.

Затраты, % Cost, %

Рисунок 5. Оценка уровня затрат на детоксикацию почв различными способами: 1 – экстракция ксенобиотиков; 2 – удаление почв с их заменой; 3 – промывка загрязненных почв; 4 – термическое разложение ксенобиотиков; 5 – микробная ремедиация Figure 5. Estimation of the level of costs for soil detoxification by various methods: 1 – extraction of xenobiotics; 2-removal of soils with their replacement; 3-washing of contaminated soils; 4-thermal decomposition of xenobiotics; 5 – microbial remediation

По данным, приведенным на рисунке, видно, что использование способа ремедиации с помощью микроорганизмов требует дополнительных затрат в 6–25 раз меньше. Однако для эффективной очистки необходимо на обеззараживаемых почвах обеспечить комфортную среду микроорганизмам-ремедиаторам: температуру, рН, снабжение кислородом, биогенными элементами (N, P).

В этой связи наиболее безопасными для окружающей среды являются методы микробиологического выщелачивания металлов из руд и пород и биохимической ремедиацией почв. При этом особое внимание следует уделять почвам, содержащим тяжелые металлы в сравнительно низких концентрациях, поскольку в этом случае следует производить тщательный выбор и селективную адаптацию штаммов микроорганизмов. Такой подход приводит к уменьшению массы накапливаемых отходов, содержащих тяжелые металлы, и, соответственно, увеличить предотвращенный ущерб.

При наличии небольшой концентрации токсикантов экономически выгоден способ симулирования аборигенной микрофлоры загрязненной территории, что не требует специальных разрешений на применение микроорганизмов – биодеструкторов. В случае тяжелых загрязнений следует методами селекции определить самую активную часть природной микрофлоры непосредственно на месте загрязнения, подобрать оптимальные условия культивирования и производства биомассы, затем вновь заселить ее на загрязненные территории и произвести активизацию применяемыми агротехническими способами.

При токсической атаке экологически чистых территорий, где нет активных противотоксичных штаммов, процесс подбора и активации микрофлоры дороже, длительнее, должен включать следующие этапы: отбор наиболее активных специфических для конкретного поллютанта штаммов-деструкторов, подбор оптимальных условий их культивирования, промышленную наработку биопрепаратов, их последующее внесение в природную среду и создание подходящих условий для их жизнедеятельности.

Обработка загрязненных объектов окружающей среды может быть поведена способами in situ (детоксикация по месту загрязнения), on site (вблизи места загрязнения), ex situ (детоксикация с вывозом на специально подготовленные территории, на предприятия, где создаются оптимальные условия для активизации микрофлоры и биопрепаратов). В этом случае рекомендуется использовать биореакторы и биофильтры с минеральной или органической загрузкой, комбинацию с физическими методами экстракции паром, адсорбции, с химическими методами детоксикации.

Промышленные способы биовосстановления ex situ дороги, поэтому развитие методов биоремедиации применительно к очистке почв и грунтов в нашей стране, как правило, идет по пути использования наиболее простого способа in situ с внесением специальных биопрепаратов, ассортимент которых неуклонно расширяется.

Согласно действующей нормативной документации в области охраны окружающей среды необходимо выполнить все установленные требования по минимизации НВОС. В этом случае при предоставлении необходимого комплекта документации, приведенной на рисунке 2, выдается комплексное экологическое разрешение [12].

Многолетние испытания и накопленный опыт оздоровления отдельных объектов окружающей среды доказывает безусловное преимущество биотехнологических подходов к нивелированию большинства видов негативного воздействия, особенно по восстановлению такого неоценимого природного ресурса как почвы и снижению количества размещаемых на них отходов [13].

На первое место в первом случае безусловно выходит метод биоремедиации, основанный на восстановлении зараженных органическими отходами земель при помощи живых организмов, в певую очередь на месте загрязнения (in situ), обеспечивающий низкую себестоимость работ, безопасность для окружающей среды, возможность извлечения ценных веществ из биомассы растений, высокий уровень очистки. При этом посредством биостимулирования проводится активизация жизнедеятельности природного сообщества (абиогенной микрофлоры) путем создания оптимальных условий окружающей среды; с помощью биоаугментации обеспечивается внесение экзогенного биологического материала в природную среду и ее дальнейшее восстановление; при биоконцентрировании идет накопление вещества-загрязнителя в локальной зоне путем адсорбции или иммобилизации. И только в том случае, когда все перечисленные приемы не дают ожидаемого эффекта, необходимо производить обработку загрязненных почв в биореакторах, что позволяет достичь высоких скоростей деструкции загрязняющих веществ за счет оптимальных условий развития микроорганизмов [14].

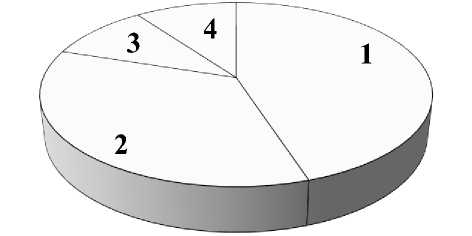

Растения также являются биодеградан-тами. Их роль для деградации загрязняющих веществ особенно возрастает при низких концентрациях. На рисунке 6 показана роль различных процессов биодерградации загрязняющих веществ, осуществляемой растениями.

Рисунок 6. Биодеградация ксенобиотиков растениями: 1 – ризофильтрация; 2 – фитоэкстракция; 3 – фитовалитилизация; 4 – фитостабилизация Figure 6. Biodegradation of xenobiotics by plants: 1 – rhizofiltration; 2 – phytoextraction; 3 – phytovolatilization; 4 – phytostabilization

Наибольший вклад в биодеградацию вносят процессы ризофильтрации и фитоэкстракции, основанные на всасывании поллютантов корнями растений. Однако немаловажную роль для биодеградации загрязняющих веществ, находящихся в воздухе, играют процессы фитоватилизации и фитостабилизации, когда листья растений адсорбируют на своей поверхности летучие вещества и переводят их в менее подвижную форму. Риск накопления ксенобиотиков в объектах окружающей среды при этом падает.

Основным подходом для снижения объемов накапливаемых органических отходов остается анаэробное сбраживание в метантенках, двухъярусных отстойниках, септиках, осветлителях-перегнивателях, на открытых и закрытых полигонах, иловых площадках, включающее деструкцию на 25 – 45% органики; обеззараживание патогенной микрофлоры; устранение неприятного запаха; ускоренную сушку осадка в естественных условиях на специально отведенных площадках или принудительно на фильтр – прессах, вакуумных фильтрах и прочих установках.

Этот наиболее щадящий метод воздействия позволяет использовать питательные элементы отходов после обезвоживания для технической рекультивации, сохранять в органической или аммонийной форме практически весь азот исходного отхода.

Аэробный экзотермический процесс биологического окисления органического вещества осадка, в котором органический субстрат подвергается биодеградации смешанной популяцией микроорганизмов, обеспечивает насыщение почвы полезными веществами, снижение массы вносимых удобрений, улучшение воздухопроводности почвы, удерживание влаги в почве, получение экологически чистого удобрения. В то же время микроорганизмы, обитающие в компосте, подавляют рост патогенных бактерий, защищая растение от заболеваний.

Широкомасштабная программа по снижению количества отходов производства и потребления потребовала ужесточения нормативов утилизации отходов. Так по отдельным группам товаров и упаковки, относящимся к производству пищевой продукции нормативы утилизации возросли от 1,5 до 3 раз. По категориям товаров, у которых рост ставок был незначительным, тарифы индексируются по показателю среднегодового индекса потребительских цен за 2018 год. В результате должны быть решена задача стимулирования производителей к экономии сырья и самостоятельной утилизации изготовленных товаров.

В целях регулирования деятельности по обращению с отходами и минимизации их размещения, хранения, захоронения на территориях поселений, сельскохозяйственных угодьях и пр. постановлением Правительства РФ [15] введен экологический сбор (налог) на товары, продукцию и их упаковку, подлежащие утилизации. Экологический сбор рассчитывается посредством умножения ставки экологического сбора [16] на массу выпущенного товара за календарный год, предшествующий отчетному периоду, либо на массу выпущенной в обращение на территории Российской Федерации упаковки товара, реализованной для внутреннего потребления на территории Российской Федерации за календарный год, предшествующий отчетному периоду, и на норматив утилизации [17], установленный на отчетный период и выраженный в относительных единицах.

Для разработки мероприятий по снижению НВОС на первый план выходит экспертная

Заключение

Проанализированы основные подходы биотехнологической защиты объектов окружающей среды, нацеленной на эффективное использование природных ресурсов, отходов производства и потребления. Оценены современные способы и подходы оздоровления окружающей среды, включающие минимизацию негативного воздействия. В целях предотвращения ущерба окружающей среде отмечена необходимость извлечения токсичных тяжелых металлов из отходов перед их размещением для хранения и захоронения. Показано преимущество биохимической ремедиации почв для выщелачивания металлов из руд и пород с селекцией и специализированной адаптацией рабочих штаммов микроорганизмов. Для обеспечения экологической безопасности товарной продукции, объектов окружающей среды показана необходимость масштабного стимулирования производителей к внедрению таких технологических процессов и разработке такой продукции, которая в минимальной степени загрязняет природную среду и среду обитания человека.

Список литературы Применение нормативной базы по минимизации негативного воздействия на окружающую среду для развития биотехнологических подходов к ее оздоровлению

- Плотникова Р.Н. Решение задач минимизации негативного воздействия на окружающую среду антропогенных факторов // Продовольственная безопасность: научное, кадровое и информационное обеспечение: сборник научных статей и докладов V Международной научно-практической конференции. Воронеж. 2018. С. 352-356.

- Kumar R.R., Elavarasan G., Kannan M., Karthikeyan D. Standards for environmental protection in India // International journal of scientific and technology research. 2020. № 9. P. 319-323.

- Плотникова Р.Н. Совершенствование экономического механизма стимулирования средозащитной деятельности предприятий // Экономика. Инновации. Управление качеством. 2016. № 4 (17). С. 61.

- Wen B.Sh. Standards of water environmental protection and practical removal technologies of emerging contaminants // Huanjing Kexue Xuebao/Acta Scientiae Circumstantiae. 2018. № 38. P. 847-857

- Menezo Y., Dale B., Elder K. The negative impact of the environment on methylation/epigenetic marking in gametes and embryos: A plea for action to protect the fertility of future generations // Molecular Reproduction and Development. 2019. V. 86. P. "1273-1282. doi: 10.1002/mrd.23116

- Об утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное на окружающую среду, к объектам I, II. III и IV категорий: постановление Правительства РФ от 28 сентября 2015 г. № 1029.

- О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ.

- Об утверждении декларации о воздействии на окружающую среду и порядка ее заполнения, в том числе в форме электронного документооборота, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью: Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 11.10.2018 № 509.

- Попова JI.B., Репин П.С., Корчагин В.П., Плотникова Р.Н. Использование метода фитотестирования для определения класса опасности отходов // Экология и промышленность России. 2019. Т. 23. № 23. С. 49-53. doi: 10.18412/1816-0395-2019-09-49-53.

- Lu R.X.Z., Radisic M. Organ-on-a-chip platforms for evaluation of environmental nanoparticle toxicity // Bioactive Materials. 2021. V. 6. № 9. P. 2801-2819. doi: 10.1016/j.bioactmat.2021.01.021

- Kot A.M. et al. Biotechnological Methods of Management and Utilization of Potato Industry Waste - a Review // Potato Research. 2020. V. 63. P. 431^147.

- Jilcha K., Kitaw D. Industrial occupational safely and health innovation for sustainable development // Engineering science and technology, an international journal. 2017. V. 20. №. 1. P. 372-380. doi: 10.1016/j.jestch.2016.10.011

- Amenorfenyo D.K. et al. Mcroalgae brewery wastewater treatment: Potentials, benefits and the challenges // International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019. V. 16. doi:10.3390/ijerph16111910.

- Hussain I. et al. Mcrobe and plant assisted-remediation of organic xenobiotics and its enhancement by genetically modified organisms and recombinant technology: a review // Science of The Total Environment. 2018. V. 628. P. 1582-1599. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.02.037

- О порядке взимания экологического сбора: постановление Правительства РФ от 08.10.2015 г. № 1073.

- Blaszczyk М.М., S§k J.P., Przybysz L. Modeling and experimental data of the flow of highly concentrated emulsions in porous media // Engineering Science and Technology, an International Journal. 2020. V. 23. № 6. P. 1444-1454.

- О нормативах утилизации отходов от использования товаров на 2018-2020 гг.: распоряжение Правительства РФ от 28 декабря 2017 г." № 2971-р.

- Mahtab M.S., Islam D.T., Farooqi I.H. Optimization of the process variables for landfill leachate treatment using Fenton based advanced oxidation technique // Engineering Science and Technology, an International Journal. 2021. V. 24. № 2. P. 428-435. doi: 10.1016/j.jestch.2020.08.013

- Kathirvel S., Layek A., Muthuraman S. Exploration of waste cooking oil methyl esters (WCOME) as fuel in compression ignition engines: a critical review // Engineering Science and Technology, an International Journal. 2016. V. 19. №2. P. 1018-1026. doi: 10.1016/j.jestch.2016.01.007

- Tripathi S.M., Chaurasia S.R. Detection of Chromium in surface and groundwater and its bio-absorption using bio-wastes and vermiculite // Engineering Science and Technology, an International Journal. 2020. V. 23. № 5. P. 1153-1161. doi: 10.1016/j.jestch.2019.12.002