Применение онтологического моделирования в задачах организации учебного процесса вуза

Автор: Бахвалов С.В., Берестнева О.Г., Марухина О.В.

Журнал: Онтология проектирования @ontology-of-designing

Рубрика: Прикладные онтологии проектирования

Статья в выпуске: 4 (18) т.5, 2015 года.

Бесплатный доступ

В связи с переходом на стандарты нового поколения, формируется перечень задач, связанный с планированием и организацией учебного процесса, формированием структуры и состава основных образовательных программ. Уже на начальном этапе планирования структуры и состава учебного процесса встает ряд проблем, связанных с необходимостью оценки соответствия основных образовательных программ требованиям образовательного и профессионального стандартов и учёта актуальных потребностей рынка и студентов. В работе представлены примеры онтологических моделей для решения задач организации учебного процесса ВУЗа и дано описание их построения. Рассмотрено два примера: онтологическое моделирование при планировании учебного процесса ВУЗа и онтологическое моделирование для описания компетенций ИT-специалиста. Сделан вывод о перспективности применения онтологий для формализации такой предметной области, как организация учебного процесса ВУЗа.

Образовательный процесс, учебный план, компетенции, ит-специалист, профессиональный стандарт, образовательный стандарт

Короткий адрес: https://sciup.org/170178703

IDR: 170178703 | УДК: 004.89:378 | DOI: 10.18287/2223-9537-2015-5-4-387-398

Текст научной статьи Применение онтологического моделирования в задачах организации учебного процесса вуза

Перемены, происходящие в нашей стране, определили необходимость разработки и внедрения нового поколения образовательных стандартов высшего образования. Внедрение нового поколения образовательных стандартов вызывает необходимость проведения значительной работы по модернизации основных образовательных программ (ООП), включающих календарный учебный график, учебный план, программы учебных дисциплин (модулей) и программы практик, методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии, и другие материалы, обеспечивающие воспитание и качество подготовки.

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) значительно отличается по структуре и составу требований от образовательных стандартов предыдущих поколений [1]. Во многом эти отличия определяются требованиями интеграции системы российского высшего образования в мировую систему высшего профессионального образования, направленную на формирование мирового рынка труда [2].

1 Особенности образовательного стандарта нового поколения

Особенности требований ФГОС можно разделить на две группы: формальные, связанные с обеспечением соответствия требованиями Болонского процесса, и неформальные, направленные на изменение структуры учебного процесса.

В качестве формальных требований можно рассматривать:

-

■ переход большинства специальностей на двухуровневую систему высшего образования (бакалавр-магистр);

-

■ увеличение прав вуза в формировании перечня дисциплин и учебного плана (практически на усмотрение вуза передаётся право на формирование набора учебных дисциплин, в т.ч. самостоятельное формирование профилей и программ ООП);

-

■ балльная оценка трудоёмкости дисциплин (введение зачётных единиц трудоёмкости).

Неформальные требования стандарта определяют сущность организации образовательного процесса:

-

■ переход на компетентностный подход в подготовке специалиста;

-

■ обязательное использование активных и интерактивных форм проведения занятий (устанавливается доля в общем объёме аудиторных занятий);

-

■ предоставление права обучаемому самостоятельно формировать траекторию обучения (за счёт дисциплин по выбору);

-

■ обязательная ежегодная корректировка перечня и содержания учебных дисциплин с учётом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы;

-

■ обязательное привлечение специалистов из области производственной деятельности (т.е. представителей работодателей) для формирования требований к выпускнику, участия в обучении и аттестации выпускников.

Соответственно, в связи с переходом на стандарты нового поколения, формируется перечень задач, связанный с планированием и организацией учебного процесса, формированием структуры и состава ООП. На начальном этапе формирования ООП необходимо решить задачи формирования учебных графиков, учебных планов, перечня учебных дисциплин и их содержания (выбор не только перечня знаний и умений, компетенций, но и способов их формирования).

В дальнейшем, в ходе сопровождения учебного процесса формируются задачи, связанные с формированием новых компетенций, содержания учебных дисциплин (в соответствии с требованиями работодателей и обучающихся), способов и методов обучения.

Даже на начальном этапе планирования структуры и состава учебного процесса встаёт ряд проблем, связанных с необходимостью оценки соответствия ООП требованиям образовательного и профессионального стандартов и учёта актуальных потребностей рынка и студентов, с целью подготовки выпускника, способного успешно работать в профессиональной сфере на основе овладения им в процессе обучения актуальным перечнем общекультурных и профессиональных компетенций.

Особенностью образовательных стандартов нового поколения является применение при формировании учебного процесса понятий компетенции и компетентностного подхода .

Компетентностный подход в значительной степени вызван необходимостью [3]:

-

■ создания общего языка между «академическими кругами» в высшей школе, работодателями и выпускниками по поводу качества результатов обучения, экспликации академических и профессиональных профилей, т.е. проблемой «погружения» высшей школы в рынок, обеспечения «прозрачности» в системе меновых отношений на «рынке образования» и на «рынке труда», обеспечения их совместимости, интернационализации рынка труда и образования;

-

■ раскрытия основы этого «языка» в терминах общих (универсальных) и профессиональных (предметно-специализированных) компетенций;

-

■ обеспечения возможности перерывов в обучении на базе введения «двухцикловой (двух -, трехуровневой) системы высшего образования и образования в течение жизни»;

-

■ актуализации освоения высшей школой «новых типов результатов образования, выходящих за рамки профессиональных знаний, умений и навыков», «находящих свое применение в широких контекстах трудоустраиваемости и гражданственности»;

-

■ модульной формы образовательного процесса, обеспечивающего формирование соответствующих компетенций и развития системы накопления и переноса кредитов.

Данные особенности некоторые исследователи относят к отрицательным сторонам, связанным с глобализацией экономики и формированием принципов рыночного фундаментализма и глобальной системы свободного перемещения капитала, при которых обеспечивается формирование «неокочевников», обладающих такой же свободой перемещения, каким обладает капитал. Но, тем не менее, именно эти принципы заложены в основу Болонского процесса по стандартизации образования.

В качестве положительного эффекта отмечается, что компетенция как категория призвана обеспечить системную интеграцию образования, выразить собой рост системносоциального (системно-профессионального) качества выпускника вуза [4].

Компетенция представляет собой сложное, интегрированное понятие, характеризующее способность человека реализовывать весь свой потенциал (знания, умения, личностные качества) для решения профессиональных и социальных задач в определённой области [5].

Обязательное использование компетентностного подхода при проектировании учебного процесса приводит к значительным сложностям, связанным с определением состава компетенций, способов их формирования, а также формальной оценки уровня достижения компетенции обучаемым. По своей сути процесс формирования ООП направлен на решение именно этих проблем.

Соответственно, появилась необходимость в выборе аппарата формализации компонентов ООП, в качестве которого могут быть использованы онтологии.

2 Онтологическое моделирование

Онтологическое моделирование - процесс построения, развития, обработки и использования онтологии предметной области (ПрО).

Онтология - формальная спецификация разделяемой концептуальной модели [6] или формальное представление множества понятий (концептов) ПрО и связей между этими понятиями: O = { C , R , A }, где О - онтология, С - совокупность концептов ПрО, R - совокупность отношений между ними, А - набор аксиом (законов и правил, которые описывают законы и принципы существования концептов).

По глубине проработки [6] все онтологии делятся на:

-

■ «весомые» ( Heavy-weighted) { C , R , A } ;

-

■ «лёгкие» ( Light-weighted) { C , R } .

Онтологическое моделирование может обеспечить совместное использование людьми или программными агентами общего понимания структуры информации, повторное использования знаний в ПрО, сделать допущения в ПрО явными, отделить знания о ПрО от оперативных знаний, предоставить методы и средства анализа знаний о ПрО. При этом совместное использование людьми или программными агентами общего понимания структуры информации является одной из наиболее общих целей разработки онтологий [6]. Кроме этого, ещё одним неоспоримым достоинством онтологий является возможность визуализации отношений и концептов, что облегчает понимание сущности ПрО и при этом сохраняется возможность формального описания онтологии на специальных языках (OWL, XML и т.п.), что создает возможность хранения и тиражирования решений.

Разработка онтологии начинается с определения области её применения и масштаба. Масштаб онтологии определяет её сложность. Для уменьшения сложности ПрО применяют различные методы структурирования ПрО. Интересным представляется подход к структурированию знаний с помощью фрактальной стратифицированной модели (ФС-модели), применяемой для выделения слоев однотипных информационных объектов рассматриваемой ПрО с соответствующими отображениями объектов из одного слоя в другой. Такой подход позволяет подойти к формированию системы онтологий – онтологического пространства ПрО [7].

3 Применение онтологического моделирования при планировании учебного процесса вуза

Ранее онтологическое моделирование в области организации учебного процесса ВУЗов применялось для оценки потребности в специалистах, оценки взаимосвязи учебных дисциплин, для формирования учебного плана [7-9].

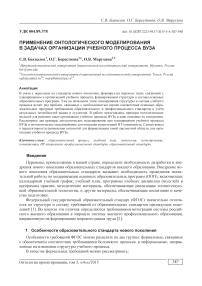

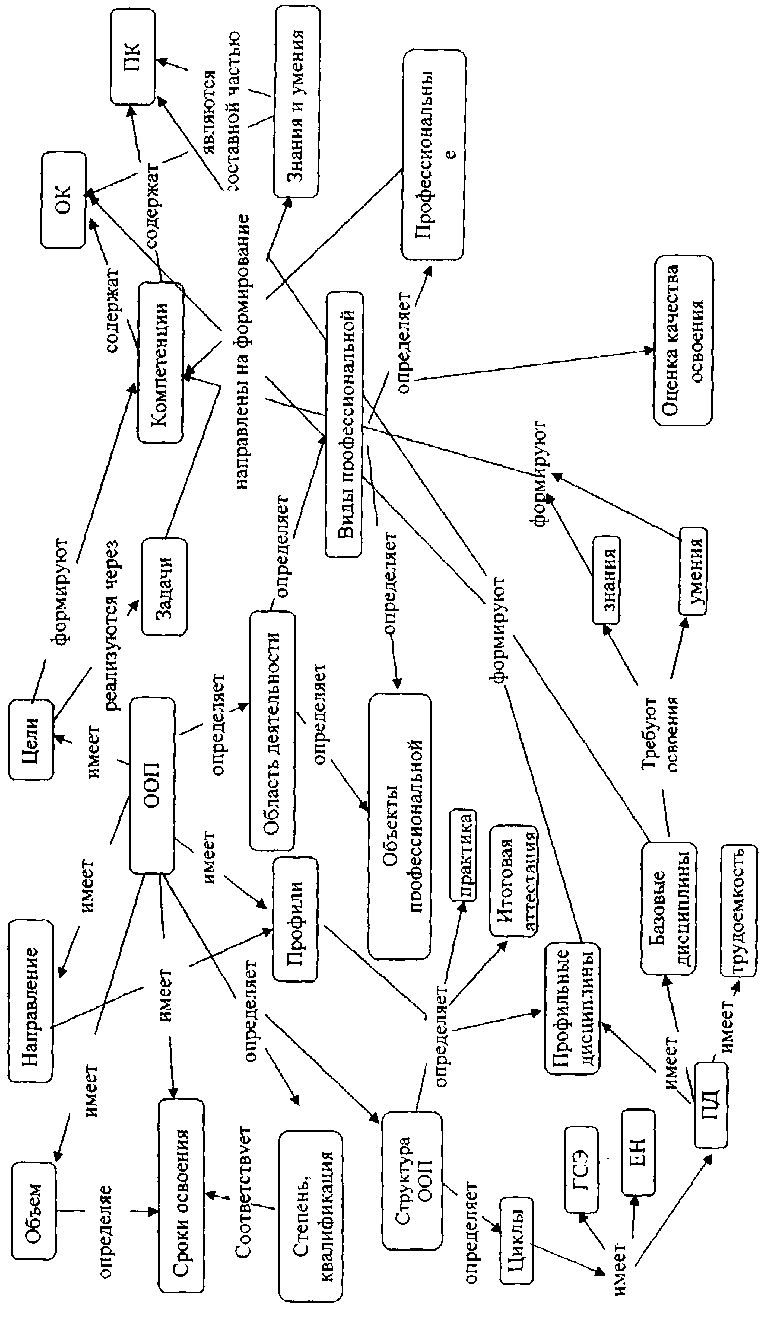

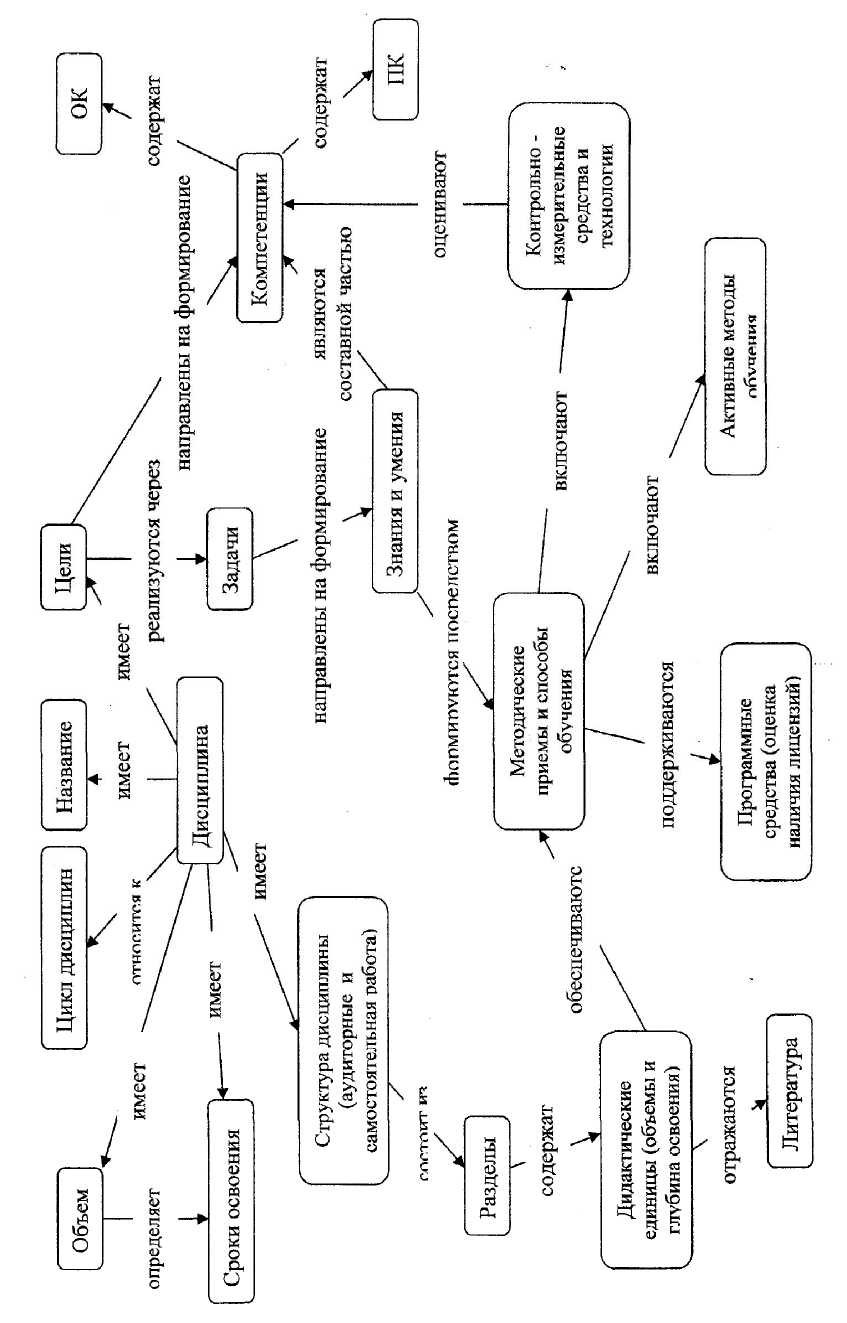

Авторами предлагается применение онтологического моделирования для формализации структуры и состава основных образовательных программ, разрабатываемых в соответствии с ФГОС. На первом этапе были построены предметные онтологии, такие как: онтология основных образовательных программ (рисунок 1), онтология учебной дисциплины (рисунок 2), онтология учебного плана (рисунок 3). Приведённые онтологии можно рассматривать как типовые, которые в дальнейшем конкретизируются и могут быть использованы для описания ООП, учебных планов, дисциплин различных направлений подготовки выпускников ВУЗов.

В ходе подготовки основных образовательных программ по направлениям подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и 09.03.02 Информационные системы и технологии в соответствии с ФГОС, на основе данных предметных онтологий были построены прикладные онтологии для направлений. Построенные прикладные онтологии позволили провести анализ соответствия ООП и учебных планов указанных направлений требованиям ФГОС.

4 Применение онтологического моделирования для описания компетенций ИT-специалиста

Информационные технологии повсеместно используются на современных предприятиях. Предприятиям нужны ИT-специалисты, способные создавать новые продукты, умеющие выполнять конкретные задачи, обладающие знаниями и навыками в области конкретных технологий. При этом в результате обучения в ВУЗе у выпускника чаще всего формируются знания и умения общепрофессионального характера, не направленные на решение конкретных прикладных задач. Возникает несоответствие между требованиями, которые предъявляются к выпускнику в современном обществе работодателями, и теми знаниями и умениями, которые у него имеются после получения высшего профессионального образования. Существование этой проблемы говорит о необходимости опережающей подготовки специалиста с позиции соответствия требованиям, предъявляемым к нему в современном обществе. Необходимы механизмы взаимодействия между ВУЗами и работодателями, которые бы позволяли оперативно формировать требования к специалисту и реализовать эти требования.

В настоящее время существует набор профессиональных квалификационных требований в области информационных технологий [10], в которых зафиксировано, что должен знать и что уметь специалист определённого профиля.

Рисунок 1 – Онтология основной образовательной программы

Рисунок 2 –Онтология учебной дисциплины

Рисунок 3 – Онтология учебного плана

Однако требования сформулированы в достаточно обобщенном виде, на уровне общих формулировок к профессиональным компетенциям. Возникает необходимость в формализации и конкретизации требований к студентам, обучающимся по направлениям, связанным с информационными технологиями. Для решения этой задачи может быть использована методология компетентностного подхода.

Особенностью компетентностного подхода является формирование у специалиста не только определённых знаний и умений, но и компетенций, сфокусированных на способности применения полученных знаний и умений на практике, в реальном деле. Компетентностный подход основывается на двух основных понятиях: компетенция и компетентность . Компетенция «включает совокупность взаимосвязанных качеств личности, задаваемых по отношению к определенному кругу предметов и процессов», а компетентность соотносится с «владением, обладанием человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное отношение к ней и предмету деятельности». «Образовательная компетенция» ^ это «совокупность смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и опыта деятельности обучающегося по отношению к определенному кругу объектов реальной действительности, необходимых для осуществления личностно и социально значимой продуктивной деятельности» [3].

Образовательные компетенции дифференцируются по трём уровням:

-

■ ключевые (реализуемые на метапредметном, общем для всех предметов содержании);

-

■ общеобразовательные (реализуемые на содержании, интегративном для совокупности предметов образовательной области);

-

■ предметные или профессиональные (формируемые в рамках отдельных предметов).

Образовательно-профессиональные компетенции могут быть сформированы в результате согласования интересов бизнеса и негосударственных организаций, научнообразовательного сообщества и органов управления образованием. Могут быть выделены три линии мнений о компетенциях: мнение преподавателей, мнение студентов и мнение работодателей. Особенностью компетентностного подхода является то, что при формировании компетенций должны рассматриваться интересы всех участвующих в этом процессе субъектов. Формирование состава профессиональных компетенций является сложной и нетривиальной задачей, требующей привлечения экспертов.

Для формирования профессиональных компетенций выпускника необходимо формализовать предъявляемые к нему квалификационные требования. Для формализации этих требований может быть использовано онтологическое моделирование. Оно может быть использовано как для формирования и оценки учебных планов подготовки ИT-специалистов, так и для оценки актуальности компетенций выпускника [11].

Перечень профессиональных компетенций может быть сформирован на основе оценки рынка труда и специализированных профессиональных стандартов [10] или на основе оценки требований профессиональных стандартов Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации [12].

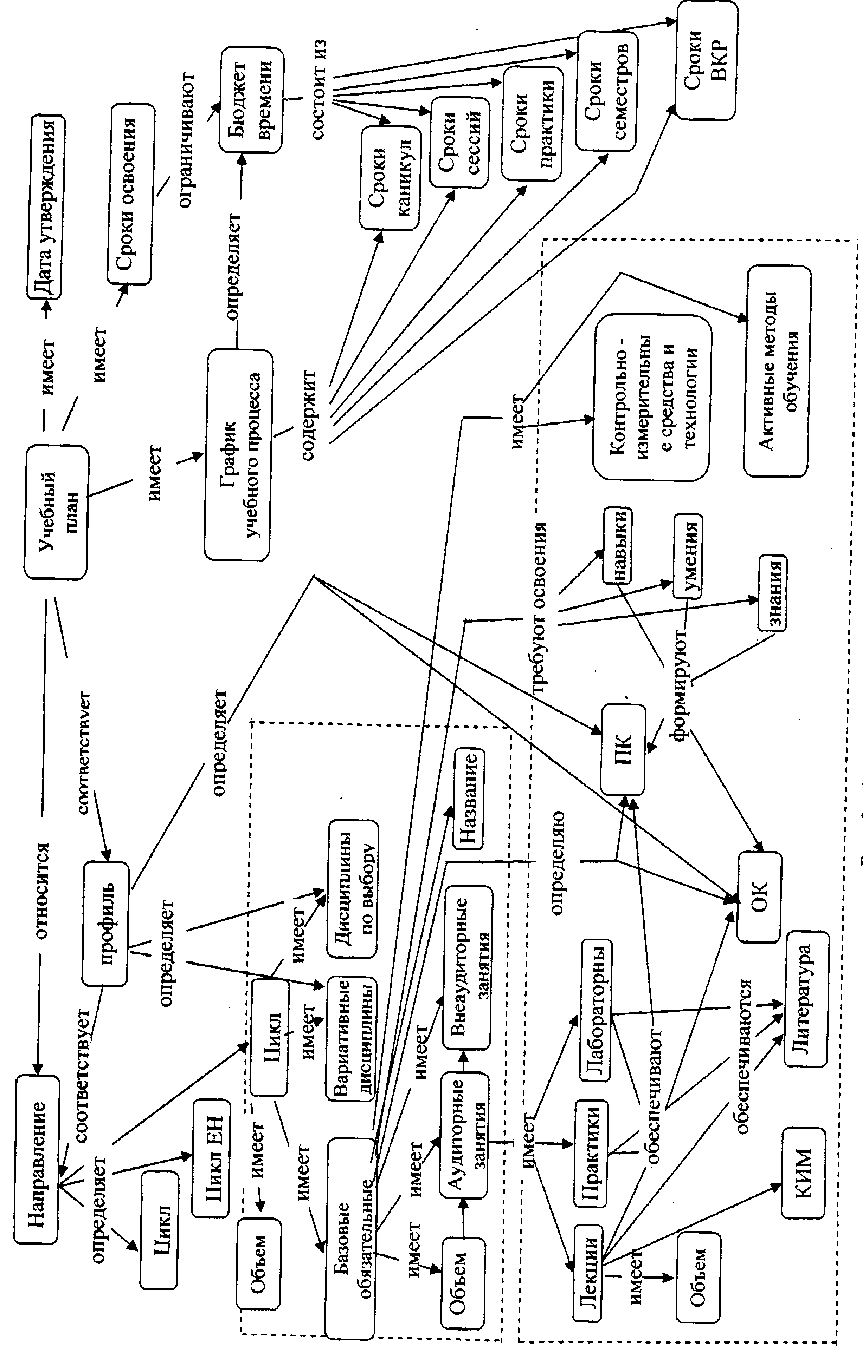

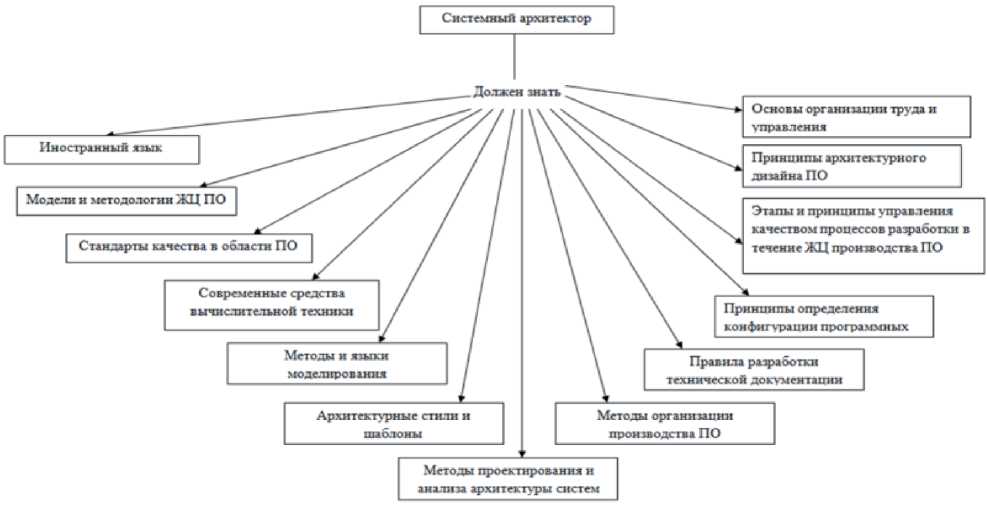

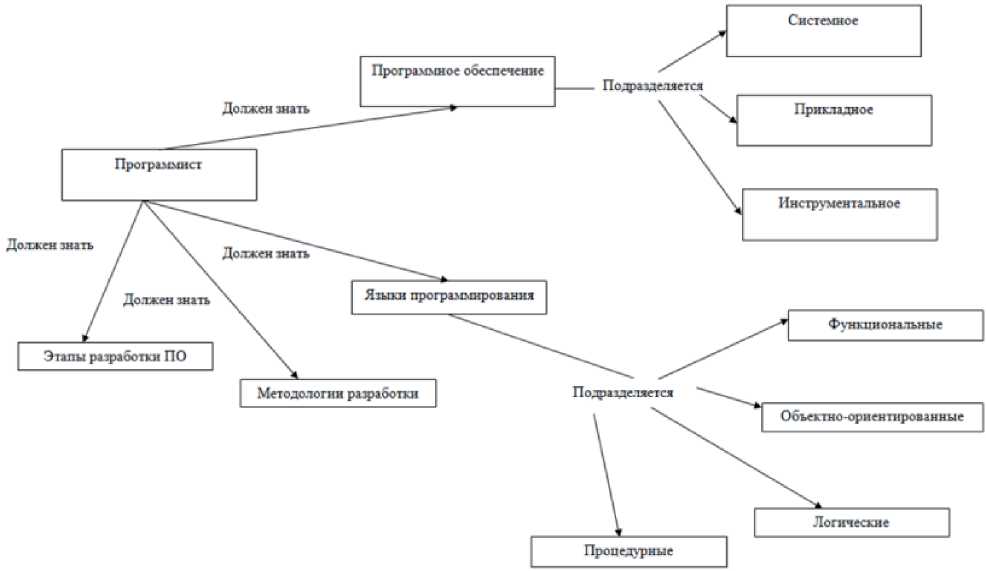

На основе анализа стандартов высшего образования в области информационных технологий [1] и профессиональных стандартов [12] были разработаны онтологические модели, отражающие требования к специалистам в области информационных технологий. На рисунках 4 и 5 в качестве примера приведены онтологии требований к системному архитектору и программисту.

Построенные онтологии формально описаны на языке XML. Для обработки этих XML-файлов и представления этих знаний в удобном и понятном пользователю виде было разработано специальное программное обеспечение. Используя данное программное обеспечение, пользователи могут формировать набор требований к выпускнику, оценивать востребован- ность тех или иных разделов знаний в области информационных технологий. Данный инструментарий может быть использован как для оценки уже существующих требований к специалисту, так и для формирования нового набора требований, связанного с изменением технологий и систем. Перспективой развития данного подхода является возможность реализации распределённой системы оценки компетентностей специалистов в области информационных систем и технологий.

Рисунок 4 – Фрагмент онтологии области знаний системного архитектора

Рисунок 5 – Фрагмент онтологии области знаний программиста

Заключение

В результате анализа, проведённого с использованием представленных в статье прикладных онтологий, был выявлен ряд несоответствий.

-

■ Формальное несоответствие перечня компетенций в различных образовательных стандартах. Даже в образовательных стандартах в области ИТ-технологий, близких по смыслу, наблюдался различный набор общекультурных и профессиональных компетенций. Следует отметить, что анализ перечня компетенций в модернизированном варианте ФГОС показал, что данный недостаток был устранён.

-

■ Несоответствие требований по наборам компетенций. В образовательном стандарте направления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника можно выявить несоответствие общего перечня требуемых компетенций и перечня компетенций, которые должны быть получены в результате изучения дисциплин всех разделов учебного плана.

Недостатки, выявленные в результате анализа формального соответствия ООП направлений подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника и 09.03.02 Информационные системы и технологии требованиям ФГОС по трудоёмкости дисциплин, перечню формируемых ООП компетенций, перечню обязательных учебных дисциплин были устранены в ходе корректировки учебного плана.

На основе онтологии профессиональных компетенций для направления 09.03.02 Информационные системы и технологии реализована экспертная система по оценке соответствия уровня подготовки выпускника индивидуальным потребностям работодателя [13].

Всё это позволяет сделать вывод, что применение онтологий для формализации такой ПрО, как организация учебного процесса ВУЗа, представляется весьма перспективным. Дальнейшие исследования в этой области могут быть направлены как на разработку предметных и прикладных онтологий ПрО, так и на разработку инструментария, позволяющего не только зафиксировать разработанные онтологии, но и проводить качественный и количественный анализ ПрО с использованием онтологических моделей.

Представленное в статье исследование выполнено при частичной финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-06-00026.

Список литературы Применение онтологического моделирования в задачах организации учебного процесса вуза

- Портал Федеральных государственных образовательных стандартов. - http://www.fgosvo.ru - Дата обращения 20.10.2015.

- Байденко, В.И. Болонский процесс: на пути к Берлинской конференции / В.И. Байденко. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. - 408 с.

- Болонский процесс: поиск общности европейских систем высшего образования (проект TUNING) / Под ред. В.И. Байденко. - М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2006. - 211 с.

- Тарасенко, Ф.П. Прикладной системный анализ (Наука и искусство решения проблем) / Ф.П. Тарасенко. - Томск: Изд-во Томского университета, 2004. - 186 с.

- Профессиональные стандарты в области информационных технологий. - М.: АП КИТ, 2008. - 616 с.