Применение переднего доступа в хирургическом лечении пациентов со множественными переломами поясничных позвонков(клинический случай)

Автор: Островский В.В., Толкачев В.С., Бажанов С.П., Шульга А.Е., Шувалов С.Д.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 1 т.20, 2024 года.

Бесплатный доступ

Переломы поясничных позвонков являются актуальной проблемой медицины и часто сопровождаются компрессией дурального мешка и корешков спинномозговых нервов с развитием неврологического дефицита. На примере клинического случая хирургия переднего доступа представлена как метод выбора при множественных переломах с повреждениями A- и B-колон, позволяющая провести оптимальную декомпрессию позвоночного канала и коррекцию деформации, не прибегая к многоэтапным вмешательствам.

Перелом позвоночника, торакотомия, люмботомия, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/149146027

IDR: 149146027 | УДК: 616.711.6-617.089 | DOI: 10.15275/ssmj2001018

Текст научной статьи Применение переднего доступа в хирургическом лечении пациентов со множественными переломами поясничных позвонков(клинический случай)

EDN: KQMKZN

позвоночника, параличу и является важной медико-социальной проблемой [2].

Определение тактики хирургического лечения переломов грудопоясничного отдела позвоночника — достаточно сложная и не до конца решенная задача.

Дорзальная фиксация является широко распространенным вариантом и стандартом хирургического лечения, эффективность которого подтверждается многими клиническими и экспериментальными исследованиями, при всем том при переломах, сопровождающихся миграцией осколков в позвоночный канал при использовании только заднего доступа, невозможно провести полноценной передней декомпрессии, что приводит к увеличению хирургической агрессии и проведении многоэтапных вмешательств [3]. Передняя хирургия позвоночника, в свою очередь, не обладает данными недостатками и позволяет свести к минимуму возможности вторичной потери коррекции деформации позвоночника, в связи с чем ее нельзя полностью заменить использованием только

задних доступов с установкой транспедикулярных винтов, хотя данная технология и применяется у подавляющего числа пациентов [4].

На современном этапе проводятся исследования по разработке новых техник инструментации позвоночника, однако целью хирургического вмешательства остается защита или восстановление неврологических функций, коррекция деформации позвоночного столба и улучшение исходов лечения [5], вследствие чего следует выбирать те вмешательства, которые позволяют максимально снизить риски послеоперационных неврологических осложнений, сохраняя при этом их эффективность.

С учетом сказанного выбор между передними и задними доступами обусловлен клинической ситуацией и далеко не всегда очевиден, особенно при множественной и сочетанной травме.

Описание клинического случая. Пациентка Г. 17 лет находилась на стационарном лечении в нейрохирургическом отделении НИИТОН ФГБОУ ВО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России в октябре 2023 г. Законные представители пациентки предоставили информированное согласие на публикацию данных из истории болезни.

Жалобы при поступлении: на боль в поясничном и грудном отделах позвоночника, слабость в нижних конечностях, нарушение функции тазовых органов в виде задержки мочеиспускания.

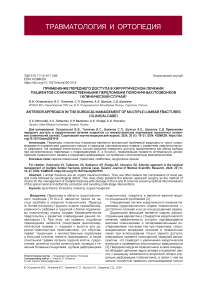

Травму получила в результате падения с высоты третьего этажа, сразу после которого появились указанные жалобы. При первичном осмотре выявлена локальная болезненность в проекции остистых отростков позвонков L1, L3, снижение мышечного тонуса нижних конечностей, нижний парапарез до 3 баллов, снижение поверхностной чувствительности в зоне иннервации S2–S5 корешков спинномозговых нервов с двух сторон. В связи с задержкой мочеиспускания был установлен уретральный катетер. В качестве инструментальных методов исследования выполнена рентгенография поясничного отдела позвоночника в передне-задней и левой боковой проекциях (рис. 1).

На рентгенограммах определяется снижение высоты тела позвонка L1 на ⅔ и позвонка L3 на ½ от исходной, их клиновидная деформация, а также локальный кифоз до 27°.

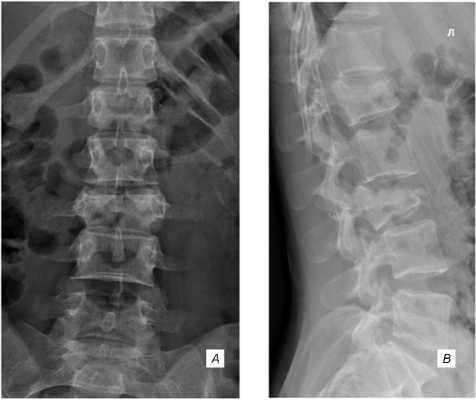

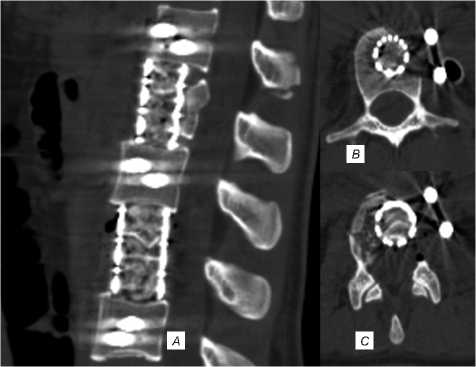

В связи с полученными данными назначена компьютерная томография (КТ) для оценки степени дефицита просвета позвоночного канала (рис. 2).

При КТ выявлен перелом остистого отростка позвонка Th12 с незначительным смещением фрагмента, компрессионно-оскольчатый перелом тела позвонка L1 со смещением фрагментов в просвет позвоночного канала до 5 мм, компрессией дурального мешка и дефицитом позвоночного канала до 25%, а также компрессионно-оскольчатый взрывной перелом тела позвонка L3 со сдавлением дурального мешка фрагментами тела позвонка и дефицитом позвоночного канала более 90%.

По результатам предоперационного обследования пациентки с учетом грубой компрессии дурального мешка и развитием неврологического дефицита в качестве хирургического лечения решено выполнить одномоментный спондилодез имплантатами Mesh из вентрального доступа.

После обработки и отграничения операционного поля выполнен разрез кожи по 10 ребру с переходом на переднюю брюшную стенку. Легкое коллабировано и смещено к корню. Произведена диафрагмотомия.

Рис. 1. Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника пациентки Г. 17 лет в двух проекциях: А — передне-задняя проекция; В — левая боковая проекция

Рис. 2. Компьютерная томограмма пациентки Г. 17 лет до операции: А — сагиттальный срез позвонков Th12–L4; B — позвонок L1 в аксиальной плоскости; С — позвонок L3 в аксиальной плоскости

Мобилизовано забрюшинное пространство. Скелетированы тела позвонков Th12–L4 со смежными дисками после лигирования, коагуляции и пересечения сегментарных сосудов. Обнаружена сегментарная кифотическая деформация на уровне позвонков L1– L2, L2–L3. На тела позвонков Th12, L2, L4 установлены опорные площадки, через которые установлены шесть моноаксиальных винтов. Выполнили резекцию тел позвонков L1, L3 с удалением осколков из позвоночного канала — передняя декомпрессия спинного мозга. Произведен передний спондилодез позвонков L1, L3 эндопротезом Mesh с костной аутопластикой. Выполнена фиксация позвонков Th12–L2–L4 вентральной конструкцией. Произведены гемостаз, плевральный дренаж, дренирование забрюшинного пространства. Наложены швы на плевру, мышцы, подкожную клетчатку и кожу.

В послеоперационный период пациентка активизирована на 2-е сутки в жестком корсете. Осуществлялся курс реабилитационно-восстановительного лечения (лечебной физкультуры, дыхательной

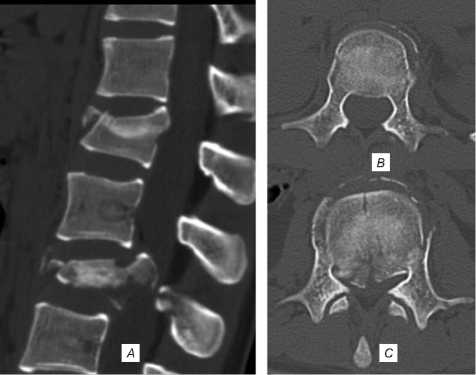

Рис. 3. Рентгенограмма поясничного отдела позвоночника пациентки Г. 17 лет в двух проекциях в послеоперационный период: А — передне-задняя проекция; В — левая боковая проекция

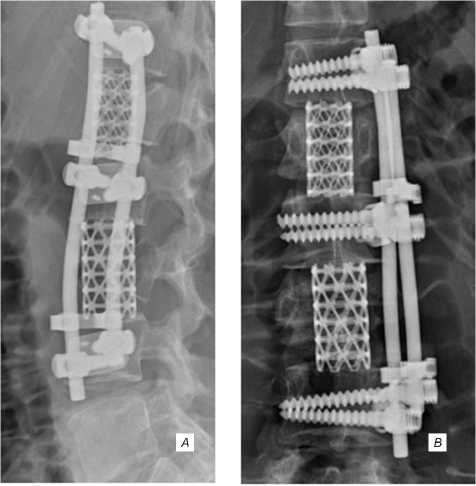

Рис. 4. Компьютерная томограмма Th12–L4 позвонков пациентки Г. 17 лет в послеоперационный период: А — сагиттальный срез позвонков Th12–L4; B — позвонок L1 в аксиальной плоскости; С — позвонок L3 в аксиальной плоскости гимнастики, физиотерапии), на фоне которого отмечали положительную динамику в виде регресса неврологической симптоматики, восстановления статики и динамики поясничного отдела позвоночника. Выполнена рентгенография в двух проекциях (рис. 3) и КТ позвонков Th12–L4 (рис. 4).

Из рис. 3 следует, что выполнена полная коррекция кифотической деформации с сохранением биологического кифоза и лордоза, а также декомпрессия структур позвоночного канала за счет резекции поясничных позвонков.

При контрольном исследовании — спиральной КТ — отмечена полная декомпрессия структур позвоночного канала на уровне позвонков L1, L3.

Таким образом, за счет безопасной декомпрессии позвоночного канала с коррекцией кифотической деформации и жесткой фиксации применение переднего доступа в качестве единственного метода хирургического лечения позволило провести раннее реабилитационно-восстановительное лечение и снизить неврологический дефицит.

Обсуждение. В основу систематизации травм позвоночника положена трехколонная теория, сформулированная F. Denis [6]. Выделяют три колонны: переднюю, состоящую из передних ¾ позвонков и передней продольной связки, среднюю, состоящую из задней ¼ тел позвонков с прилегающей задней продольной связкой, и заднюю, которую образуют дуги, поперечные, суставные и остистые отростки, а также мышечно-связочный аппарат позвоночника. При различных сочетаниях повреждений передней, средней или задней колонн необходимо обоснованно подходить к тактике лечения пациентов, особенно при нестабильных переломах, соблюдая один из основных принципов хирургии позвоночника — сохранение неврологических функций.

Хирургическое лечение пациентов со множественными переломами поясничных позвонков, сопровождающимися разрушением передней и средней колонн, ставит перед хирургом проблему выбора метода операции. Наиболее распространенным подходом в таком случае является разделение хирургического вмешательства на этапы: I этап — в качестве первичной экстренной помощи — ламинэктомия и задняя фиксация с коррекцией деформации позвоночника транспедикулярной системой, а затем выполнение II этапа хирургического лечения — переднего спондилодеза сетчатым эндофиксатором [7]. Однако, несмотря на широкое распространение и относительную простоту указанного метода, данная тактика обладает недостатками в виде увеличения хирургической агрессии за счет повторных вмешательств, высокими рисками развития вторичной деформации позвоночника между I и II этапами и, как следствие, вынужденными ограничениями допустимой нагрузки [8].

Представленное клиническое наблюдение отражает возможности вентральной хирургии позвоночника на современном этапе. Несмотря на большой объем диссекции при данном доступе, он позволяет выполнить фиксацию грудопоясничного отдела позвоночника одномоментно, не прибегая к многоэтапным вмешательствам, что снижает общие риски послеоперационных осложнений. Следует также отметить: в данном случае декомпрессия позвоночного канала является максимально безопасной вследствие лучшей визуализации дурального мешка и корешков спинномозговых нервов, а также позволяет провести удаление непосредственного компримирующего агента.

После осуществления полноценной декомпрессии позвоночного канала уже в ранний послеоперационный период можно отметить положительную динамику в виде регресса неврологического дефицита, что обусловлено также и расширенными возможностями реабилитации за счет плотной передней фиксации и более высокими допустимыми нагрузками [3], что было показано на примере рассмотренного клинического случая.

Заключение. Таким образом, выполнение коррекции кифотической деформации и вентрального спондилодеза позвоночника из переднего доступа в одну хирургическую сессию как единственного метода хирургического лечения является предпочтительным у пациентов со множественными переломами поясничных позвонков с повреждением передней и средней колонн и компрессией сосудисто-нервных структур позвоночного канала.

Вклад авторов: все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку публикации.

Список литературы Применение переднего доступа в хирургическом лечении пациентов со множественными переломами поясничных позвонков(клинический случай)

- Tanasansomboon T, Kittipibul T, Limthongkul W, et al. thoracolumbar burst fracture without neurological deficit: Review of controversies and current evidence of treatment. World Neurosurg. 2022; (162): 29-35. 10.1016/j.wneu. 2022.03.061. DOI: 10.1016/j.wneu.2022.03.061 EDN: YPHMGN

- Wood KB, Li W, Lebl DR, et al. Management of thoracolumbar spine fractures. Spine J. 2014; 14 (1): 145-64. DOI: 10.1016/j.spinee.2012.10.041

- Krylov VV, Grin AA, Lutsik AA, et al. Clinical recommendations for the treatment of acute complicated and uncomplicated spinal trauma in adults. Nizhny Novgorod: Association of Neurosurgeons of Russia, 2013; 67 p. (In Russ.) Крылов В. В., Гринь А. А., Луцик А. А. и др. Клинические рекомендации по лечению острой осложненной и неосложненной травмы позвоночника у взрослых. Н. Новгород: Ассоциация нейрохирургов России, 2013; 67 с.

- Dimar JR 2nd, Carreon LY. Anterior spine surgery for the treatment of complex spine pathology: A state-of-the-art review. Spine Deform. 2022; 10 (5): 973-89. 10.1007/ s43390-022-00514-8. DOI: 10.1007/s43390-022-00514-8 EDN: XRSCTV

- Ahuja CS, Nori S, Tetreault L, et al. Traumatic spinal cord injury-repair and regeneration. Neurosurgery. 2017; 80 (3S): S9-22. DOI: 10.1093/neuros/nyw080 EDN: PQMPOR

- Denis F. The three-column spine and its significance in the classification of acute thoracolumbar spinal injuries. Spine. 1983; 8 (8): 817-31. DOI: 10.1097/00007632-198311000-00003

- Rerikh VV, Borzykh KO. Staged surgical treatment of posttraumatic deformities in the thoracic and lumbar spine.Russian Journal of Spine Surgery (Khirurgiya Pozvonochnika). 2016; 13 (4): 21-7. (In Russ.) Рерих В. В., Борзых К. О. Этапное хирургическое лечение посттравматических деформаций грудного и поясничного отделов позвоночника. Хирургия позвоночника. 2016; 13 (4): 21-7. DOI: 10.14531/ss2016.4.21-27 EDN: XBKHCV

- Krylov VV, Grin AA, Kaykov AK, et al. Modern principles in surgery of injuries and diseases of the spine.Russian Sklifosovsky Journal "Emergency Medical Care". 2014; (4): 36-41. (In Russ.) Крылов В. В., Гринь А. А., Кайков А. К. и др. Современные принципы в хирургии травм и заболеваний позвоночника. Неотложная медицинская помощь. Журнал им. Н. В. Склифосовского. 2014; (4): 36-41. EDN: TGOISJ