Применение поляризационной модификации метода непродольного вертикального сейсмического профилирования (ПМ НВСП) при изучении околоскважинного пространства

Автор: Голубева Л.В.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика, геофизические методы поисков полезных ископаемых

Статья в выпуске: 4 (13), 2011 года.

Бесплатный доступ

Показана эффективность совместного применения вибрационных источников возбуждения сейсмических колебаний типа СВ-20/150 и методики работ ПМ НВСП в городских условиях, позволивших уточнить ранее построенные структурные карты в околоскважинном пространстве радиусом в среднем 1750 м, сделать привязку временного сейсмического разреза ОГТ и трассы однократных отражений НВСП, изучить коэффициенты упругости и выявить перспективные направления для поисков углеводородов.

Сейсмическое профилирование, рифогенный массив, соликамская депрессия, модули (коэффициенты) упругости.

Короткий адрес: https://sciup.org/147200797

IDR: 147200797 | УДК: 550.834.32

Текст научной статьи Применение поляризационной модификации метода непродольного вертикального сейсмического профилирования (ПМ НВСП) при изучении околоскважинного пространства

ПМ – поляризационная модификация метода непродольного вертикального сейсмического профилирования (НВСП) успешно применяется в ОАО «Пермнеф-тегеофизика» [2] в последние восемь лет для прослеживания простирания коллекторов, выявления зон их выклинивания, трещиноватости, уточнения строения сводовой части структур, выявленных ранее наземной сейсморазведкой.

Комплекс ПМ НВСП существенно расширяет возможности скважинной сейсморазведки благодаря одновременной регистрации продольных и поперечных волн. Он заключается в совместном применении современных вибрационных источников возбуждения сейсмических колебаний (вибраторов типа СВ-10/180, СВ-5/150 и др.) и цифрового четырехканального трехкомпонентного зонда СК 6-623 с управляемыми прижимами. Регистрация колебаний осуществляется сейсмостанцией «Прогресс-Л». Измерения начинаются с максимальной глубины. Расстояние ме- жду каналами зонда соответствует шагу перемещения его по скважине и равно 10 м.

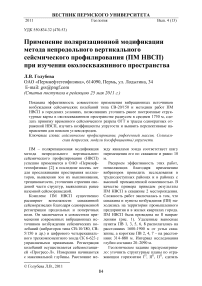

Раскроем эффективность этих работ, позволяющих благодаря применению вибраторов проводить исследования в труднодоступных районах и в районах с высокой промышленной освоенностью. В качестве примера приведем результаты ПМ НВСП в скважине 2 месторождения. Сложность работ заключалась в том, что скважина и пункты возбуждения (ПВ) находились на территории промышленного предприятия и в жилых кварталах города. ПМ НВСП была проведена по 8 направлениям (рис. 1). Удаленные выносные пункты ПВ 1, 3, 5, 6, 8 располагались на расстояниях 1600-1900 м от устья скважины, а короткие ПВ 2, 4, 7 – на расстояниях 314–880 м. Интервал исследования глубин составил 20–2090 м.

Геологическое задание предусматривало: уточнить структурные планы по отражающим горизонтам IП, IIК, IIП, сделать

временную привязку данных НВСП к временному сейсмическому разрезу ОГТ по профилю BD8007, изучить модули (коэффициенты) упругости горных пород, выявить направления распространения зоны коллекторов в карбонатных отложениях башкирского яруса и в терригенных породах визейского яруса на одной из структур Соликамской депрессии.

Структура представляет собой рифогенный массив позднедевонского возраста [1], имеет сложнопостроенный купол, слегка вытянутый в северо-западном направлении. Амплитуда структуры по отражающему горизонту IIП (С 1 t+D 3 fm) составляет 56 м, размеры 4,9 х 4,4 км. Нефтенасыщенные коллекторы установлены в карбонатных породах башкирского яруса (пласт Бш) и в визейских терригенных отложениях (пласты Бб, Тл 2-а).

Полевой материал совместно с данными бурения, ГИС, наземной сейсморазведки был обработан, а затем проинтерпретирован современными сертифицированными обрабатывающими комплексами UNIVERS, GEOVECTEUR PLUS,

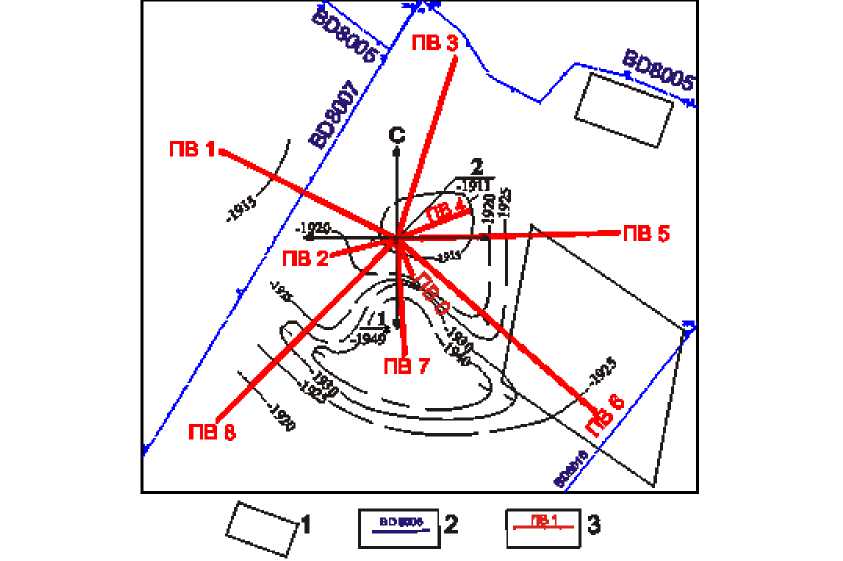

На рис. 2 по ПВ 0 приведено сопоставление графиков скоростей продольных и поперечных волн, коэффициента Пуассона, картины волнового поля с основными отражающими горизонтами и диаграммами ГИС. Литолого-стратиграфический разрез скважины представлен преимущественно сульфатно-карбонатными породами нижнепермских, каменноугольных и верхнедевонских отложений. Терригенные породы присутствуют в тульском, бобриковском, радаевском, косьвинском горизонтах визейского яруса и сложены аргиллитами, песчаниками и алевролитами.

В верхней части разреза в интервале вертикальных глубин 167-606,7 м находятся кровля и подошва соли, приуроченной к иренскому горизонту кунгурского яруса. Соль является мощным экраном для отражений и волновая картина осложнена многократно отраженными волнами. Интервалу соляной толщи соответствуют следующие параметры: Vp=4100 м/с, Vs=2300 м/с, отношение Vp/Vs=1.78, КПУАС =0.271.

INTEGRAL PLUS.

Рис. 1. Структурная карта отражающего горизонта (по данным ПМ НВСП): 1 – территории города, 2 – сейсмопрофили, 3 – профили ПМ НВСП

Рис. 2. Сопоставление скоростной модели среды и волнового поля с ПВ 0: 1 – мергель, 2 - каменные соли, 3 – глины,4 – аргиллит, 5 – ангидрит, 6 – известняк, 7 – известняк доломитизи-рованный, 8 – нефтенасыщенные; упругие волны: 9 – падающая продольная Р-волна,10 – отраженная продольная Р-волна, 11 – кратная Р-волна, 12 – падающая и восходящая обменные PS волны, 13 – падающая S-волна

На этапе испытания месторождения были изучены пласты башкирского, серпуховского, визейского, фаменского и франского ярусов. Приток нефти получили только из известняков башкирского яруса. В интервале глубин 1714,11744,1 м за 70 мин притока объем слабогазированной нефти составил 0.06 куб.м, плотность 0.88 г/см3. Этому интервалу соответствуют параметры: Vp=5050 м/с, Vs=2860 м/с, Vp/Vs=1.77, КПУАС =0.326. В интервале песчаных пород визейского терригенного горизонта 2006,5-2023,5 м получены только пластовая вода и промывочная жидкость с обильной пленкой нефти. Параметры данного интервала: Vp=4430 м/с, Vs=2545 м/с, Vp/Vs=1.74, КПУАС = ~ 0.254. Нижезале-гающие пласты визейского терригенного горизонта водонасыщены. Турнейский карбонатный ярус (С1t) в скв. 2 замещен фа-менским ярусом (D3fm), он также водонасыщенный.

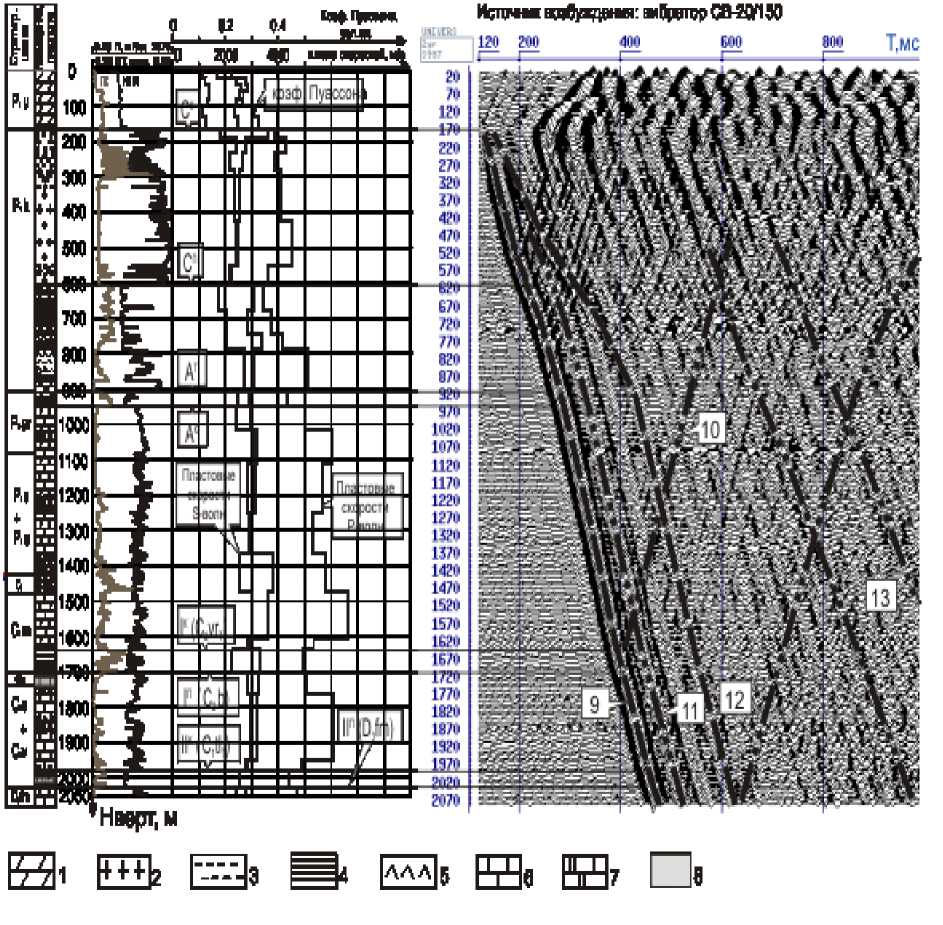

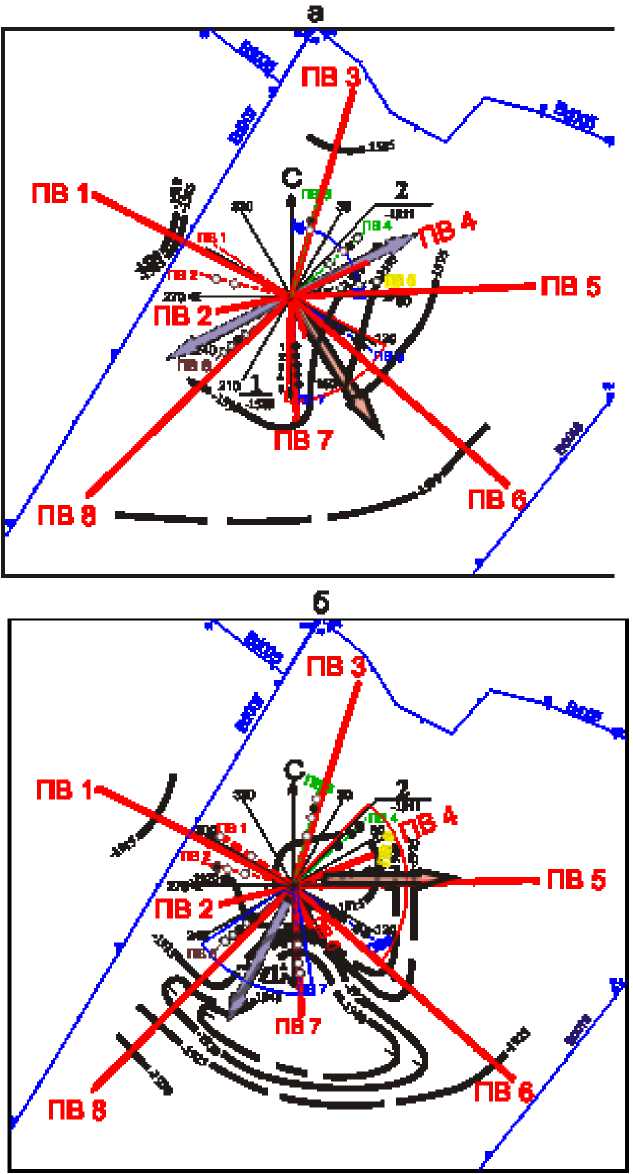

В процессе обработки выполнена стратиграфическая привязка поля отраженных продольных волн; сделана временная увязка трассы однократных отражений НВСП с разрезом ОГТ профиля BD8007, подтвердившая правильность корреляции отражающих горизонтов. По всем профилям получены глубинные и временные разрезы, построены структурные карты по ОГ IП, IIК, IIП. Анализируемые горизонты залегают согласованно. По ПР 1 от скв. 2 сначала наблюдается небольшое погружение ОГ, а затем подъем, по ПР 2 – погружение ОГ, по ПР 3 – поверхность практически ровная, по ПР 4 – подъем ОГ, по ПР 5, 6, 7 – идет погружение, по ПР 8 ОГ до середины профиля испытывают погружение, а далее к концу профиля – подъем. По поверхности ОГ IIП ( см. рис. 1) к югу от скв. 2 выделился пониженный участок, обусловленный наличием "визейского терригенного вреза", который был намечен на временном разрезе профиля ОГТ ВD8007.

По всем ПВ согласно скоростям продольных и поперечных волн рассчитаны модули (коэффициенты) упругости горных пород: Пуассона, модуля Юнга, модуля объемного расширения (рис. 2, 3). На рис. 3 представлен анализ направлений изменчивости упругих свойств по этим параметрам в интервалах башкирских (а) и визейских (б) отложений. Разным цветом указаны направления минимальных и максимальных значений. В карбонатных породах коэффициенты упругости выше, чем в терригенных породах. Интервал башкирских известняков 1702–1760,6 м определили как зону разуплотнения известняков с порово-каверновым типом коллекторов. В северо-восточном направлении стрелка пониженных значений коэффициентов (пунктирная) указывает на перспективную зону, где возможно наличие углеводородов (УВ).

Стрелка повышенных значений коэффициентов в юго-восточном направлении (сплошная) указывает на наличие низкопористых известняков.

В интервале визейских терригенных отложений 1980,6–2025,5 м (рис. 3,б) зона пониженных значений коэффициентов направлена в юго-западном направлении. Перспективность зоны связана с песчаниками-коллекторами порового типа.

Структурная карта построений по отражающему горизонту IIП достаточно детально отражает наличие двух крупных локальных вершин. Можно предположить по аналогии с соседними месторождениями, что с этими локальными куполами связаны башкирские продуктивные карбонатные отложения.

В дальнейшем изучение месторождения продолжилось. Структурные карты отражающих горизонтов IIК, IIП, согласно рассмотренному ПМ НВСП в скважине 2, хорошо согласуются с вновь построенными картами.

Рифы хорошо картируются по данным гравиразведки интенсивными максимумами силы тяжести (Шершневская, Зыряновская, Белопашнинская структуры) [3]. Для более уверенного картирования отдельных вершин рифогенного плато рекомендуется детальная гравиразведка масштаба 1:25 000, что позволит более точно определять вершины, амплитуды и размеры локальных куполов. Знание точных контуров локальных структур позволит совместно с данными ГИС детальнее расчленять рифогенные разрезы по фациям [4] и повысить вероятность нахождения залежей УВ различного возраста.

В дальнейшем при анализе материалов ПМ НВСП (ПМ ВСП) планируется привлекать данные гравиметрической съемки.

Выражаю благодарность профессору, доктору геол.-мин. наук О.Л. Горбушиной за помощь и консультации при написании статьи.

• - макодмапьное значение параметров

0 - минимальное значение параметров

/ ■ направление увеличенных Значений упругих СВОЙСТВ горных пород

Рис. 3. Азимутальная изменчивость упругих свойств башкирских (а) и визейских (б) отложений (Ю.В. Чудинов, Н.А., Богомолова, И.А. Тимошенко)

-

1 ■ модуль объемного расшфения

-

2 -модульЮнга

-

3 - коэффициент Пуассона

-

4 - скорость попер*4ных волн

-

5 ■ скорость продольных волн

-

■ направление уменьшенных

^ Значат»! упругих СВОЙСТВ Горных ПОРОД

Список литературы Применение поляризационной модификации метода непродольного вертикального сейсмического профилирования (ПМ НВСП) при изучении околоскважинного пространства

- Губина А.И., Матвеева В.П., Тарунина О.Л. Физико-геологическая модель и генезис коллекторов рифогенных месторождений//Каротажник. 2010. № 9. С. 65-78.

- Лаптев А.П., Лукьянов Р.Ф., Чудинов Ю.В. Шляпников А.И. Опыт применения многоволновой сейсморазведки в условиях Прикамья//Перспективы развития геофизических методов в XXI веке: матер. междунар. науч.-практ. конф. Пермь, 2004. С. 94-97.

- Воеводкин В.Л., Новоселицкий В.М., Щербинина Г.П., Простолупов Г.В. Перспективы нефтегазоносности южной части Соликамской депрессии//Там же. С. 34-36.

- Тарунина О.Л. Геофизические методы стратиграфической корреляции 2-е изд, доп./Перм.ун-т. Пермь, 2008. 98 с.