Применение производственных функций образования в системе аналитико-прогнозного моделирования

Автор: Климук В.В.

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Фундаментальные исследования пространственной экономики

Статья в выпуске: 2 т.11, 2023 года.

Бесплатный доступ

В данном исследовании сделан акцент на важности совершенствования системы образования как фундаментальной основы развития человеческого капитала. Объектом исследования выступают результаты научно-исследовательской, инновационно-предпринимательской, образовательной, международной деятельности системы высшего образования Союзного государства Беларуси и России, и учреждения высшего образования «Барановичский государственный университет». Предметом исследования является инструментарий моделирования результатов деятельности учреждений высшего образования на основе оптимального сочетания затрат ресурсов при использовании производственных функций. Выделен проблемный вопрос, связанный с применением производственных функций образования в качестве инструмента прогнозирования, планирования и оперативной корректировки ключевых индикаторов оценки эффективности образовательной среды с учетом изменяющихся условий. Проведен обзор литературных источников, отражающих вопросы применения производственных функций, в том числе в образовании. Автором представлен алгоритм применения производственных функций в сфере образования как инструмента анализа и прогнозирования результативных показателей на основе сочетания различных наборов ресурсов (факторов). При этом выделены приоритеты деятельности учреждений высшего образования, систематизированные по 4-м группам возможных результатов (индикаторов эффективности деятельности): научно-исследовательский приоритет, инновационно-предпринимательский, компетентностный и интеграционный. В рамках каждого приоритета предложены возможные результаты (всего предложено 12 показателей, отражающих результаты выполнения выделенных приоритетов). Представлена разработка нескольких вариантов определения оптимального сочетания затрат ресурсов (факторов) для достижения запланированных результатов - в формализованном виде производственной функции образования, соответствующей обозначенным приоритетам. Предложена разработка производственных функций 3-х вариантов: интегрированного (на основе стандартизированных коэффициентов по нескольким показателям в рамках трудового и инвестиционного факторов); локального (на основе разработки отдельных производственных функций под конкретный результативный показатель для отдельной образовательной организации); системного (на основе разработки отдельных производственных функций под конкретный результат для национальной системы образования).

Производственная функция образования, союзное государство беларусь и Россия, трудовой фактор, инвестиционный фактор, результативный показатель, производственные ресурсы

Короткий адрес: https://sciup.org/149143237

IDR: 149143237 | УДК: 330.356.7 | DOI: 10.15688/re.volsu.2023.2.3

Текст научной статьи Применение производственных функций образования в системе аналитико-прогнозного моделирования

DOI:

Инвестиции в человеческий капитал, обусловливающие развитие интеллектуальных способностей человека, его здоровья, нацелены на обеспечение благополучия как отдельного человека, его семьи, так и социально-экономическое развитие организации, в которой он работает. Система образования является фундаментом трансфера знаний, отработки практических навыков для их последующего применения в реальных условиях в экономике, социальной сфере, государственном управлении.

С целью получения максимального (желаемого) результата по итогам образовательной деятельности важнейшей задачей является определение оптимального сочетания ресурсов (факторов) (их затрат), участвующих в образовательном процессе. Данная задача может быть реализована путем составления производственной функции образования.

Вопросы, связанные с разработкой производственных функций, анализом их структуры с целью прогнозирования результативных показателей и оценки их влияния на изменение динамики составных компонент управленческих, организационных, бизнес-процессов, представлены в работах российских и белорусских ученых: И.В. Антоненко (механизмы развития инновационной инфраструктуры для эффективного использования инновационного потенциала страны (региона)) [Антоненко, 2019], А. Г. Березовская, А.В. Корицкий (оценка влияния человеческого капитала на динамику объемов производства ВРП в регионах страны) [Березовская, Корицкий, 2018], О.В. Витченко, Л.Я. Хоронько, Е.А. Козырева (применение производственной функции для оценки эффективности развития регионального образовательного кластера) [Витченко, Хоронь-ко, Козырева, 2016], А.А. Егоров (совершенствование методических подходов к оценке эффективности деятельности университетов на основе производственных функций) [Егоров, 2020], В.В. Климук (совершенствование методического инструментария оценки эффективности развития сектора НИОКР, высшего образования путем применения их производственных функций) [Климук, 2022; Климук, Унсович, Кузнецова, 2022], Д.Х. Набиев (применение производственных функций при проведении маркетинговых исследований) [Набиев, 2021], Ю.С. Пиньковецкая (применение производственных функций для мо- делирования деятельности малых и средний предприятий с учетом предпринимательского капитала) [Пинковецкая, 2019], Е.В. Франк (применение производственных функций при моделировании процесса формирования и развития инновационного потенциала опорного вуза региона) [Франк, 2019], Д.В. Шимановский (совершенствование методического инструментария оценки взаимосвязи между величиной человеческого капитала и экономическим ростом региона) [Шимановский, 2021] и др.

Результаты и дискуссия

С целью роста конкурентоспособности национальных производителей, страны в целом, возникает острая необходимость в развитии наукоемких, высокотехнологичных отраслях экономики, основной трудовой ресурс которых сконцентрирован в секторе высшего образования. В данном секторе обеспечивается как подготовка потенциальных работников для наукоемких, высокотехнологичных отраслей, так и осуществляется генерация научных идей, инновационных разработок, обеспечивающих развитие экономики и социальной сферы государства. При этом результаты формируются в зависимости от приоритетов деятельности отдельного (группы) учреждения высшего образования:

-

1. Научно-исследовательский приоритет . Результатами могут выступать: объем НИОКР; объем финансирования на 1-го штатного преподавателя из средств от проектной деятельности; удельный вес поддержанных грантов педагогических работников и др.

-

2. Инновационно-предпринимательский приоритет . Результатами могут являться: удельный вес инновационной продукции (работ, услуг) в общем объеме доходов; доля внебюджетных средств в общем объеме доходов; объем грантового финансирования инновационных и стартап-проектов учреждения высшего образования и др.

-

3. Компетентностный приоритет . Результаты можно представить в виде следующих показателей: средний балл студентов по итогам государственных экзаменов (выпускных квалификационных работ); удельный вес трудоустроенных выпускников в общем количестве выпускников учреждения высшего образования; уровень «остаточных» знаний студентов; удовлетворенность работодателей выпускниками учреждения высшего образования и др.

-

4. Интеграционный . Результаты могут быть представлены показателями: общий объем доходов; объем экспорта образовательных и других видов услуг и др.

Таким образом, учитывая приоритеты отдельного учреждения высшего образования или группы данных учреждений, или системы высшего образования в целом, возможно несколько вариантов определения оптимального сочетания затрат ресурсов (факторов) для достижения максимального эффекта, то есть разработки производственных функций.

Первый вариант . С целью учета всех важных для учреждения высшего образования ресурсов и определения приоритетного результата можно представить универсальную производственную функцию на основе стандартизованных коэффициентов. Для этого формируется перечень ресурсных показателей, характеризующих затраты труда («трудовой» фактор), капитала («инвестиционный» фактор) и определяется основной результативный показатель. На основе представленных статистических (отчетных) данных определяются средние значения (средние геометрические) темпов изменения по каждому ресурсному показателю. Путем экспертных оценок составляется ранговая матрица и рассчитываются весовые коэффициенты (коэффициенты значимости) по каждому ресурсному показателю. На основе темпов изменения и коэффициентов значимости рассчитывается средневзвешенные ресурсные показатели (стандартизованные коэффициенты), суммирование которых позволит получить интегрированный ресурсный показатель по «трудовому» фактору и интегрированный ресурсный показатель по «инвестиционному» фактору. Так, будет разработана универсальная производственная функция.

Второй вариант. Для определения оптимального сочетания затрат ресурсов и применения полученной модели для задач прогнозирования можно использовать отдельные производственные функции для каждого, отдельного результата (с учетом выбранных приоритетов деятельности исследуемого учреждения образования). Так, на основе входных данных по ресурсным параметрам будет разработана система производственных функций, отдельных для каждого результата. В итоге, изменяя сочетания ресурсов в производственной функции, можно выбрать наиболее оптимальное из них, удовлетворяющее условию максимизации выбранного результативного показателя.

Третий вариант . С целью формирования общей концепции результативности системы высшего образования (ее части – отдельной группы учреждений высшего образования) можно представить производственную функцию высшего образования страны (отдельной группы учреждений) на основе стандартизованных коэффициентов по затратам ресурсов (значения которых общедоступны для мониторинга и анализа) или же можно представить производственные функции отдельно под каждый результат (с учетом выбранного приоритета).

Таким образом, целью данного исследования является развитие методологического аппарата моделирования результативности деятельности учреждений высшего образования на основе применения производственных функций.

Объектом исследования выступают результаты научно-исследовательской, инновационнопредпринимательской, образовательной, международной деятельности системы высшего образования Республики Беларусь в целом и учреждения образования «Барановичский государственный университет» в частности.

Предметом исследования является инструментарий моделирования результатов деятельности учреждений высшего образования на основе оптимального сочетания затрат ресурсов при использовании производственных функций.

Представим реализацию алгоритма расчетов для первого варианта применения производственных функций образования (на основе стандартизированных коэффициентов).

С целью получения корректных прогнозных данных на основе разработанной производственной функции стандартизированные коэффициенты определяются на основе коэффициентов изменения (цепных темпов изменения) отдельных показателей в рамках системы индикаторов по «трудовому фактору» и «инвестиционному фактору», а также по «результирующему фактору». При этом, экономически обоснованным будет использование показателей затрат на развитие (использование) «трудового» и «инвестиционного» факторов (выраженные в стоимостных единицах). Также следует учитывать размерность количественных значений данных показателей при расчете коэффициентов значимости (весовых коэффициентов).

Автором определена следующая система показателей:

-

1. Трудовой фактор: затраты на оплату труда, тыс. руб.; затраты на материальное стимулирование труда ППС, тыс. руб.

-

2. Инвестиционный фактор: инвестиции в развитие материально-технической базы, тыс. руб.; затраты на организацию/проведение/учас-тие выставок (образовательных услуг, научнотехнических достижений), тыс. руб.

-

3. Результирующий показатель: общие доходы организации, тыс. руб.

На основе расчетов получены стандартизированные коэффициенты изменения исследуемых показателей (см. таблицу).

С помощью метода логарифмирования преобразуем расчетные данные в производственную функцию типа производственной функции Кобба-Дугласа. Получим следующую модель производственной функции экономического развития об-

Таблица

Стандартизированные коэффициенты изменения показателей экономического развития образовательной организации (на примере учреждения высшего образования)

|

Показатели |

2019 г. |

2020 г. |

2021 г. |

2022 г. |

|

Трудовой фактор |

||||

|

Затраты на оплату труда |

1,08493 |

1,03423 |

1,01016 |

1,01103 |

|

Затраты на материальное стимулирование персонала |

1,05405 |

1,02564 |

1,10000 |

1,15909 |

|

Интегрированный стандартизированный коэффициент по трудовому фактору (Т) |

1,08346 |

1,03382 |

1,01444 |

1,01808 |

|

Инвестиционный фактор |

||||

|

Инвестиции в развитие материально-технической базы |

1,06923 |

1,03597 |

0,9375 |

0,94815 |

|

Затраты на выставочную деятельность |

1,2963 |

0,8857 |

1,41935 |

1,18182 |

|

Интегрированный стандартизированный коэффициент по трудовому фактору (К) |

1,07081 |

1,03493 |

0,94085 |

0,94977 |

|

Результирующий показатель |

||||

|

Общие доходы (Д) |

1,10210 |

1,12564 \ |

1,05279 |

1,03438 |

Примечание. Рассчитано автором.

разовательной организации, представленную в формуле 1:

ОД = 1,057476 X к 0 - 440058 X T0 , 055885 , (1)

где ОД – общие доходы (результирующий показатель); K– интегрированный стандартизированный коэффициент по инвестиционному фактору (затраты капитала); Т – интегрированный стандартизированный коэффициент по трудовому фактору (затраты труда); 1,057476 – производственный коэффициент, характеризующий уровень технологического развития образовательной организации; 0,440058 – коэффициент эластичности экономического результата (общих доходов) по капиталу (инвестиционному фактору); 0,055885 – коэффициент эластичности экономического результата (общих доходов) по труду (трудовому фактору).

Сопоставление расчетных и фактических значений результирующего показателя (общих доходов) характеризуется высокой степенью точности разработанной производственной функции (величина ошибки составляет от 0,04 до 4,45 %).

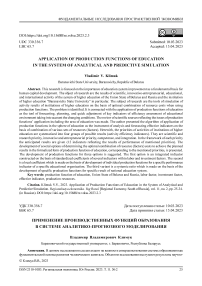

С целью построения прогнозного сценария экономического развития образовательной организации (общих доходов) используем повышение на 1 % цепных темпов изменения и трудового, и инвестиционного факторов (рис. 1).

Полученные прогнозные данные свидетельствуют о высоком качестве разработанной производственной функции. Рост темпов изменения затрат на развитие трудовых ресурсов и капиталовложений на 1 % обеспечивает прирост экономического показателя – общих доходов – на 0,5 % в среднем за год.

Для презентации второго варианта применения производственных функций представим несколько видов данных функций, отражающих сочетание разных групп ресурсов для максимизации результатов:

-

1. Производственная функция общих доходов на основе сочетания затрат на материальное стимулирование персонала и инвестиций в развитие материально-технической базы образовательной организации.

-

2. Производственная функция общего объема НИОКР организации на основе сочетания затрат на стимулирование научной активности профессорско-преподавательского состава и затрат на модернизацию научно-инновационной инфраструктуры.

-

3. Производственная функция экспорта образовательных услуг на основе сочетания затрат на оплату труда специалистов по развитию экспортного потенциала образовательной организации и затрат на участие в зарубежных выставочных мероприятиях и развитие коммуникаций с рекрутинговыми компаниями (посредниками).

Рассмотрим данные виды производственных функций.

С помощью метода логарифмирования преобразуем количественные данные по факторам и результативным показателям в производственные функции типа Кобба-Дугласа. Получим следующие результаты:

-

1. Производственная функция общих доходов (ОД) представлена в следующей формуле:

Рис. 1. Динамика фактических значений факторов производства и прогнозного сценария уровня экономического развития образовательной организации

Примечание. Рассчитано автором.

ОД = 0,640675 X К0-7403214 X г0.7486394, (2)

-

2. Производственная функция общего объема НИОКР примет вид формулы 3:

-

3. Производственная функция экспорта образовательных услуг примет вид формулы 4:

где ОД – общие доходы (результирующий показатель); K– инвестиции в развитие материально-технической базы образовательной организации; Т – затраты на материальное стимулирование персонала; 0,640675 – производственный коэффициент, характеризующий уровень технологического развития образовательной организации; 0,7403214 – коэффициент эластичности общих доходов по инвестициям в развитие материально-технической базы; 0,7486394 – коэффициент эластичности общих доходов по затратам на материальное стимулирование персонала.

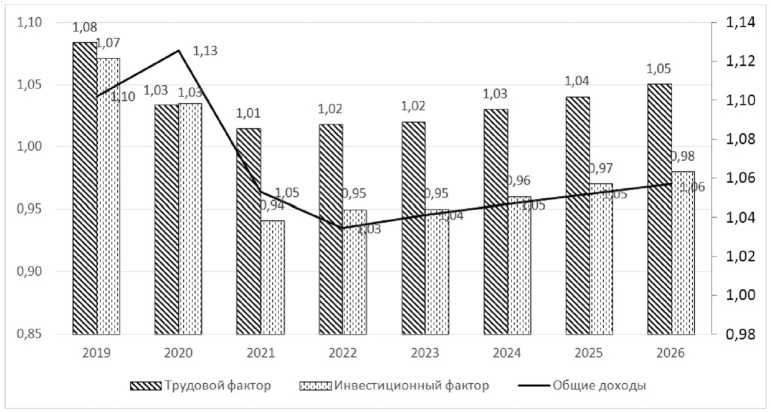

Представим на рисунке 2 график общих доходов фактических и расчетных, значения которых получены с помощью построенной производственной функции.

Следует отметить высокое качество разработанной модели, так как отклонения расчетных значений от фактических колеблются в диапазоне от -0,69 до 1,98 %.

НИОКР = 23,06973 х к0-1537354 х 70-2198786, (3)

где НИОКР – объем НИОКР (результирующий показатель); K – затраты на модернизацию научно-инновационной инфраструктуры; Т – затраты на стимулирование научной активности профессорско-преподавательского состава; 23,06973 – производственный коэффициент, характеризующий уровень технологического развития образовательной организации; 0,1537354 – коэффициент эластичности объема НИОКР по затратам на модернизацию научно-инновационной инфраструкту- ры; 0,2198786 – коэффициент эластичности объема НИОКР по затратам на стимулирование научной активности профессорско-преподавательского состава.

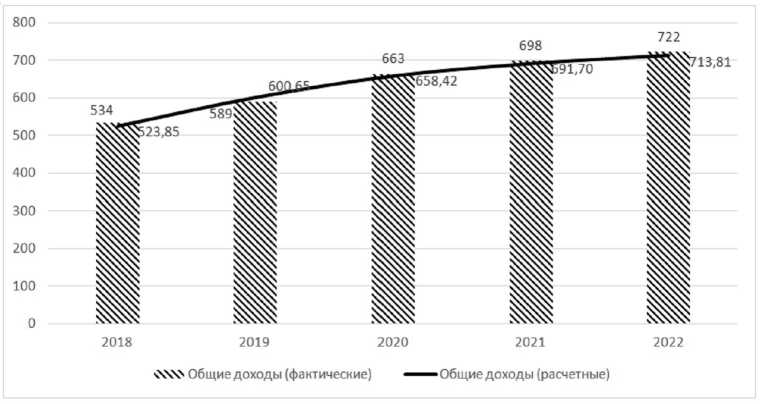

Сопоставление фактических значений объемов НИОКР и расчетных (см. рис. 3), полученных при помощи разработанной производственной функции свидетельствует о высоком качестве построенной модели (отклонение составляет от -0,39 до 3,19 %).

НИОКР = 1,459345 X к0’6764275 X т-о.6426246, (4)

где НИОКР – объем экспорта образовательных услуг (результирующий показатель); K – затраты на участие в зарубежных выставочных мероприятиях и развитие коммуникаций с рекрутинговыми компаниями; Т – затраты на оплату труда специалистов по развитию экспортного потенциала образовательной организации; 1,459345 – производственный коэффициент, характеризующий уровень технологического развития образовательной организации; 0,6764275 – коэффициент эластичности объема экспорта образовательных услуг по затратам на участие в зарубежных выставочных мероприятиях и развитие коммуникаций с рекрутинговыми компаниями; 0,6426246 – коэффициент эластичности объема экспорта образовательных услуг по затратам на оплату труда специалистов по развитию экспортного потенциала образовательной организации.

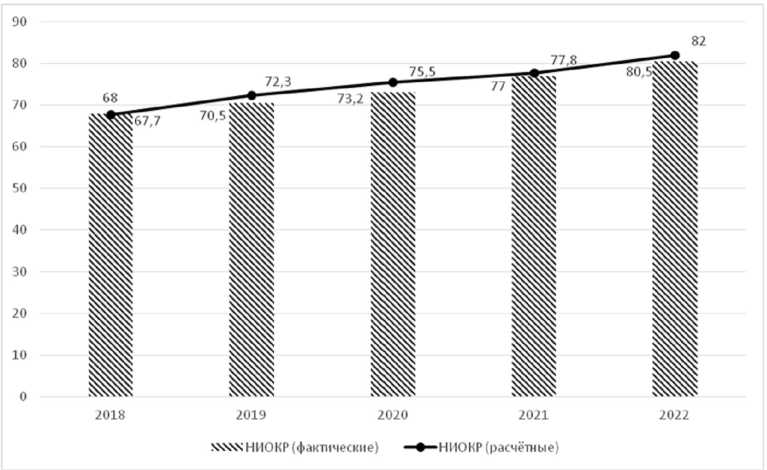

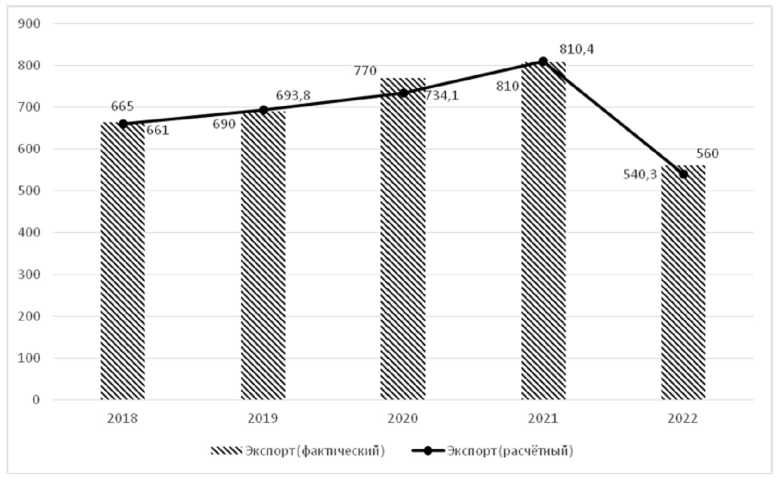

Сопоставление фактических значений объемов НИОКР и расчетных (см. рис. 4), полученных при помощи разработанной производственной функции свидетельствует о высоком качестве построенной модели (отклонение составляет от -3,52 до 0,56 %).

Рис. 2. Динамика фактических значений факторов производства и прогнозного сценария уровня экономического развития образовательной организации

Примечание. Рассчитано автором.

Рис. 3. Динамика фактических значений факторов объема НИОКР и расчетных его значений на основе разработанной производственной функции

Примечание. Рассчитано автором.

Рис. 4. Динамика фактических значений факторов объема экспорта образовательных услуг и расчетных его значений по образовательной организации

Примечание. Рассчитано автором.

Также с целью представления общего состояния развития национальной системы высшего образования целесообразным является рассмотрение третьего варианта разработки производственной функции образования (на основе общедоступных статистических данных динамики развития системы высшего образования).

В качестве системы показателей выбраны следующие:

-

1. Общий выпуск специалистов с высшим образованием (результирующий показатель).

-

2. Государственные расходы на образование (инвестиционный фактор).

-

3. Численность профессорско-преподавательского состава (трудовой фактор).

Используя метод логарифмирования и анализируя массив статистических данных за 2012– 2021 гг. по выбранным показателям, получим производственную функцию в формуле 5:

ВС = 1,289377 X К"0-31292 X г1’490867, (5)

где ВС – общий выпуск специалистов в Республике Беларусь (результирующий показатель); K – государственные расходы на образование; Т – численность профессорско-преподавательского состава; 1,289377 – производственный коэффициент, характеризующий уровень технологического развития образовательной организации; -0,31292 – коэффициент эластичности общего выпуска специалистов по государственным расходам на образование; 1,490867 – коэффициент эластичности общего выпуска специалистов по численности профессорско-преподавательского состава.

Сопоставление фактических значений выпуска специалистов и расчетных значений (рис. 5), полученных при помощи разработанной производственной функции, свидетельствует о высоком качестве построенной модели (отклонение составляет до 5 %).

Заключение

Таким образом, результаты деятельного отдельных субъектов образования (их групп) формируются в зависимости от выбранных приоритетов своего стратегического развития – научно-исследовательского, инновационно-предпринимательского, компетентностного или интегра- ционного. Применение производственных функций в сфере образования является инструментом анализа и разработки прогнозных сценариев по исследуемым результатам на основе сочетания различных наборов факторов (ресурсов). Автором предложен набор возможных результатов (согласно каждому из приоритетов) – ключевых индикаторов деятельности. Рассмотрение 3-х вариантов моделирования результатов деятельности образовательной организации позволило разработать ряд производственных функций, используемых для составления прогнозов развития исследуемого процесса, в том числе на основе разработки универсальной производственной функции, отдельной производственной функции для каждого результата в рамках выбранных приоритетов, а также производственных функций в рамках отдельной группы учреждений образования, что обеспечит повышение эффективности процессов стратегического планирования развития системы образования.

Список литературы Применение производственных функций образования в системе аналитико-прогнозного моделирования

- Антоненко И. В., 2019. Национальная инновационная система как основа формирования и реализации инновационного потенциала региональной экономики // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3, Экономика. Экология. Т. 21, № 4. С. 99-109.

- Березовская А. Г., Корицкий А. В., 2018. Оценка влияния человеческого капитала на объемы производства ВРП в регионах России // Мир экономики и управления. Т. 18, № 3. С. 42-54.

- Витченко О. В., Хоронько Л. Я., Козырева Е. А., 2016. Высшее образование и условия его инновационного развития в региональном образовательном кластере // Мир науки. Педагогика и психология. Т. 4, № 6. URL: http://mir-nauki.com/PDF/89PDMN616.pdf.

- Егоров А. А., 2020. Оценка эффективности деятельности университетов на основе их производственных функций // Университетское управление: практика и анализ. Т. 24, № 4. С. 87-99.

- Климук В. В., 2022. Сектор научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в Республике Беларусь: состояние и перспективы развития // Вестник БарГУ. Серия: Исторические науки и археология. Экономические науки. Юридические науки. № 2 (12). С. 49-56.

- Климук В. В., Унсович А. Н., Кузнецова Ю. А., 2022. Стратегическое управление научно-образовательной экосистемой // Управленческий учет. № 7-2. С. 236-242.

- Набиев Д. Х., 2021. Специфика маркетинговых исследований в системе образования // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. № 1 (10). С. 34-49.

- Пиньковецкая Ю. С., 2019. Моделирование деятельности малых и средних предприятий с учетом предпринимательского капитала региона // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. Т. 14, № 1. С. 110-124.

- Франк Е. В., 2019. Моделирование процесса формирования и развития инновационного потенциала опорного вуза региона // Московский экономический журнал. № 11.

- Шимановский Д. В., 2021. Оценка взаимосвязи между величиной человеческого капитала и ростом экономики регионов Российской Федерации // Вестник Прикамского социального института. № 1 (88). C. 85-92.