Применение психометрической (количественной) модели в оценке личностных расстройств у ветеранов боевых действий

Автор: Колов Сергей Александрович

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Психотерапия и медицинская психология

Статья в выпуске: 6 (57), 2009 года.

Бесплатный доступ

Исследовалась авторская методика стандартизированного интервью для оценки личностных расстройств у ветеранов боевых действий. Клинико-психопатологическим и экспериментально-психологическими методами с помощью стандартизированного метода диагностики личностных расстройств исследованы 450 человек, в том числе 246 комбатантов. В процессе апробации стандартизированного интервью получены высокие показатели психометрических характеристик методики (валидности, надежности, дискриминативности). На группе ветеранов боевых действий показаны диагностические возможности методики по выявлению личностных расстройств и преимущества количественной модели перед дихотомической (категориальной). Выявлено преобладание в личностном профиле комбатантов по сравнению с контрольной группой параноидальных, пограничных и импульсивных личностных расстройств. Полученные данные имеют большое значение для медико-психологической реабилитации ветеранов.

Расстройства личности, стандартизированное интервью, комбатанты

Короткий адрес: https://sciup.org/142100767

IDR: 142100767 | УДК: 616.895.8

Текст научной статьи Применение психометрической (количественной) модели в оценке личностных расстройств у ветеранов боевых действий

Введение. Любая всесторонняя клиническая оценка пациента в психиатрии и психотерапии должна включать потенциальную диагностику возможного расстройства личности (РЛ), которое может значительно влиять на картину болезни [8], эффективность лечения [6] и вызывать клинически существенное ухудшение в социальном функционировании, в том числе в системе «врач – больной» [13]. Исследователи отмечают значительные изменения личности у ветеранов боевых действий (ВБД) [7]. Несмотря на очевидную важность РЛ, основные патогенетические механизмы их возникновения и влияния на психопатологию ВБД остаются плохо изученными и понятыми. Преморбидные индивидуальные девиации комбатантов могут детерминировать развитие и являться почвой для боевой постстрессовой психопатологии [9]. Но и подвергание боевому стрессу (БС) может приводить к значительным изменениям личности у комбатантов [7], вплоть до возникновения ком-батантной психопатии [4]. Недостаток информации о личностной патологии ВБД может объясняться тем, что диагностика РЛ – одна из самых проблематичных областей в психиатрической клинике.

Диагноз РЛ устанавливается с помощью традиционного клинико-анамнестического метода, имеющего, как считают многие исследователи, низкую надежность [10]. Ю. В. Попов, В. Д. Вид (2000) отмечают, что в клинической беседе получаемая информация подвергается невольной селективной фильтрации, определяемой теоретическими и другими установками врача [5].

Особенностью традиционных психиатрических интервью является то, что если отвечающие на вопросы клинициста не подтверждают ключевой симптом, то их не опрашивают в отношении других симптомов расстройства, которым они могут страдать, что значительно сужает поле выявляемой психопатологии, в том числе РЛ. Прямые вопросы, которые являются основой традиционного метода, часто оказываются неэффективными для выявления РЛ, так как защитные механизмы, например отрицания при диссоциальном или пассивноагрессивном РЛ, не позволяют пациенту быть искренним [2]. В традиционном подходе клиницисты весьма часто пытаются выставить диагноз какого-то одного РЛ, тогда как систематические исследования показывают, что часто встречаются множественные диагностические критерии различных РЛ [14] и американская диагностическая система DSM-IV-TR позволяет выставлять, в отличие МКБ-10, одновременно несколько РЛ. Другой существенной проблемой при диагностике РЛ является дихотомический (категориальный) подход в оценке психопатологических признаков, который применяется в существующих классификациях МКБ-10 и DSM-IV-TR и предполагает бескомпромиссную ситуацию – либо наличие, либо отсутствие симптома. Такая модель не учитывает психиатрическую реальность, в которой психологические свойства имеют не только качественные, но и количественные характеристики (размерность) и существуют в виде континуума от малых величин до больших, также как физические показатели индивида: рост, вес и т. п. Это приводит к неполному охвату существующей психопатологии [14]. Критики дихотомической системы указывают и на другие недостатки такого подхода: произвольно установленные пороги, разделяющие варианты нормы и патологии; отсутствие четко установленных границ для РЛ, наличие обширных перекрываний (наложений) между различными диагностическими категориями, например между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) и пограничным РЛ и т. д. Все эти ограничения традиционного клинического метода приводят к потере важной информации и недооценке РЛ в психопатологии, клинической оценке, назначении эффективных лечебно-реабилитационных мероприятий у комбатантов [14].

Альтернативой существующим методам исследователи называют различные количественные (измерительные, психометрические) структурированные методы, интервью и тесты, которые являются более всесторонними, чувствительными и определенными в установлении психолого-психиатрического диагноза, чем стандартная клиническая оценка [14]. Ю. В. Попов, В. Д. Вид (2000) указывают, что при диагностическом обследовании больных с РЛ следует использовать как метод клинической беседы (традиционный), так и психологические опросники [5]. Преимущество различных опросников, измерительных интервью перед традиционным клиническим методом определяется возможностью количественной оценки результатов и большей объективностью, так как статистические и математические модели из получаемой таким способом информации лишены субъективности, самоуверенности и других свойственных человеку слабостей [12]. В современной диагностической классификации DSM-IV признается, что количественные (измерительные, психометрические) системы значительно увеличивают надежность психиатрического диагноза и сообщают больше клинической информации за счет выявления симпто- мов, которые в дихотомической модели являются субклиническими (подпороговыми) [15]. Кроме того, предполагается, что это ценная стратегия, так как пользующиеся ею специалисты осмысляют РЛ как континуум от личностной нормы до крайней выраженности индивидуальных трансформаций, сопровождающихся выраженной социально-психической дезадаптацией. Таким образом, количественный подход в психолого-психиатрической практике точнее определяет особенности человеческого поведения и психики, чем клиническая беседа.

В связи с вышеизложенным целью работы явилось создание с позиций современных теоретических концепций клинического стандартизированного интервью для диагностики РЛ с возможностью количественной обработки результатов; последующая его апробация, стандартизация и доказательство репрезентативности, надежности, валидности; а также применение этой методики у ВБД с проверкой гипотезы о повышенние у них уровня РЛ.

Материалы исследования . Для достижения репрезентативной представленности возрастных и социальных групп, определения различительной способности методики в отношении групп высокого риска по РЛ, таких как ВБД, было обследовано 450 человек различного возраста, пола, образования и социального статуса (средний возраст 38,40±10,37 года), из них ВБД 246 (средний возраст 40,37±8,73 года), контрольная группа состояла 204 мужчин, не участвовавших в боевых действиях (средний возраст 36,02±11,64 года).

Методика. В методике (на которую подана заявка на изобретение 2009114814 «Способ диагностики расстройства личности» Колов С. А. МПК A61B5/16 от 08.05.2009) количественного стандартизированного интервью для диагностики РЛ мы попытались объединить и учесть все современные знания в этой области. Для того чтобы уменьшить ограничения обычной клинической беседы и увеличить объем поступающей информации для специалиста, нами решено было проводить структурированное клиническое интервью с балльными оценками, чтобы РЛ были измерены не дихотомически, а количественно, что позволило бы оценить выраженность личностных черт от нормального варианта личностной организации до выраженных нарушений индивидуальности с деструктивным поведением. При создании интервью были использованы принципы модели «тройной недостаточности» при РЛ (Я-функции, семейной и социальной) [11]. Методика состоит из 110 вопросов, соответствующих диагностическим критериям всех основных 11 РЛ, представленных в МКБ-10 (F6): нарциссическое, ананкастное, истерическое, зависимое, диссо-циальное, шизоидное, параноидное, пассивно- агрессивное, тревожное, эмоциональнонеустойчивое РЛ импульсивного и пограничного подтипов, и позволяет создать индивидуальный профиль РЛ, по 10 вопросов на каждое РЛ. При использовании этого инструмента испытуемых просят отвечать на каждый из вопросов в отношении своего образа мышления, существующих убеждений или наличия специфического поведения за предшествующие несколько лет. Измерение интенсивности ощущения использовано на основе закона Фехнера из классической психофизики, установившего количественное отношение между физической и субъективной величинами. Из методов был применен «Метод прямой субъективной оценки величины стимула» с использованием стандартного раздражителя и ряда переменных. Стандарт был задан числом 4, испытуемый своим выбором ответа обозначает соответствующую переменную. Именно такой подход, по нашему мнению, необходим для более стандартизированной и всесторонней оценки РЛ у ВБД. Примеры вопросов количественного стандартизированного интервью для выявления РЛ: «Складывались ли так жизненные обстоятельства, что Вам приходилось причинять себе физический вред (порезы и др.)?» (пограничное РЛ), «Должны ли Вы быть всегда начеку?» (параноидное РЛ); «Ярость вырывается из Вас помимо воли?» (эмоционально неустойчивое РЛ, импульсивный подтип).

Исследование валидности и надежности методики проводилось на основании требований к разработке и представлению психодиагностических методик [1]. Для анализа дискримина-тивности опросника применена программа «Microsoft Ecxel 2003», для всех остальных расчетов – статистический пакет «SPSS-13».

На первом этапе валидизации шкалы уточнялось концептуальное содержание пунктов, формулировались утверждения теста, оценивались очевидная валидность и степень понимания текста. Исходная версия методики была предложена для ознакомления экспертам – психологам и врачам-психиатрам, психотерапевтам. Перед ними ставилась задача оценить тест с позиций очевидной валидности, общей и стилистической грамотности, адекватности подбора лексики (наличия нежелательных коннотативных значений). Отчет предоставлялся в устно-письменной форме. По результатам экспертной оценки часть утверждений была переформулирована в связи с отмеченной их неясностью, неопределенностью и двусмысленностью. Также было проведено пилотажное тестирование на небольшой выборке респондентов, при котором оценивалось их понимание предлагаемых вопросов, а также проводилась предварительная оценка полученных результатов, которые соотносились с клиническими дан- ными и результатами других психологических методов. На втором этапе исследования проводилось обследование ВБД и контрольной группы с последующим статистическим анализом.

Анализ дискриминативной валидности (различительной способности методики). Для измерения дискриминативной возможности методики (способности устанавливать различия между испытуемыми, а также выделять из группы) был использован показатель δ (дельта), предложенный Л. Фергюсоном и рекомендованный для оценивания различительной способности теста Л. Ф. Бурлачуком и П. Клайном [1, 3]. Чем больше δ приближается к 1, тем большую дискриминативность имеет тест. Полученная величина Дельта Фергюсона по шкалам методики варьировала от 0,53 до 0,88. В среднем по шкале (для общей выборки респондентов в 450 человек) величина Дельта Фергюсона составляла 0,77, что свидетельствовало о наличии очень хорошей дискриминативности интервью.

Проверка внутренней согласованности на основе расчета Альфа Кронбаха . Была проведена проверка надежности методики как измерительного инструмента на основе коэффициента синхронной надежности Кронбаха, отражающего однородность и внутреннее постоянство пунктов внутри отдельных шкал теста, когда сравнивался разброс результатов для каждого отдельного вопроса. Расчет Альфы Кронбаха был проведен на полной выборке больных в 450 человек. По всем шкалам интервью Альфа Кронбаха не ниже 0,6. Этот результат свидетельствовал о том, что внутренняя согласованность шкал методики, отражающая адекватность отнесения утверждений теста к заявленной сфере, все вопросы в каждой из 11 представленных шкал измеряют один и то же признак, значит, опросник обладал удовлетворительной внутренней согласованностью.

Проверка внутренней согласованности на основе метода расщепления . Вопросы методики были разбиты на две части по четным и нечетным пунктам, после чего был произведен подсчет итоговых баллов каждой половины и процедура параметрической корреляции итогов по Спирмену. В результате расчета были получены следующие результаты. По всем шкалам коэффициент корреляции Спирмена между расщепленными половинами был не ниже 0,6, за исключением шкалы «Шизоидное РЛ», где этот показатель составил 0,4. Таким образом, и по показателю корреляции расщепленных частей тест обладал удовлетворительной внутренней согласованностью.

Проверка тест-ретестовой надежности шкалы. На выборке из 100 респондентов (средний возраст 34,54±9,75 года) было проведено повторное тестирование с интервалом в 3 месяца. После этого был рассчитан коэффици- ент корреляции Спирмена между итоговыми результатами по всем 11 шкалам интервью. Все коэффициенты ретестовой корреляции по всем шкалам положительны (0,4—0,65) и значимы на уровне достоверности р<0,0001. Таким образом, надежность методики, отражающая временную устойчивость тестовых оценок каждого испытуемого, при повторном обследовании также была оценена как высокая.

Проверка дивергентной валидности. Корреляции со шкалой мотивации социального одобрения или шкалой лжи. Учитывая, что некоторые вопросы интервью, особенно из шкал диссоциального, импульсивного, пассивноагрессивного РЛ, могли вызвать активизацию таких защитных психологических механизмов, как отрицание, возможно было ожидать наличия значимых положительных взаимосвязей этих и других шкал с показателями теста социальной желательности Марлоу–Краун, который рекомендован для исключения влияния потребности респондентов в социальном одобрении при проверке новых тестовых методик [3]. Испытуемые в количестве 100 человека дополнительно со шкалой гнева были обследованы тестом измерения самооценки мотивации одобрения Д. Марлоу и Д. Крауна. Был рассчитан коэффициент корреляции по Спирмену между итоговыми показателями всех 11 шкал стандартизированного количественного интервью и итоговыми показателями опросника лжи (8,08±3,14). Корреляция итогового показателя шкалы лжи с итоговым показателем шкалы методики оказалась незначимой (табл. 1).

Таблица 1

Корреляции итоговых показателей шкал стандартизированного интервью и шкалы лжи

|

Шкалы ЛР |

Коэффициент корреляции |

Уровень значимости |

|

Пограничное |

-0,02 |

0,87 |

|

Нарциссическое |

-0,12 |

0,24 |

|

Ананкастное |

0,21 |

0,04 |

|

Истерическое |

0,03 |

0,77 |

|

Зависимое |

0,14 |

0,16 |

|

Диссоциальное |

0,04 |

0,72 |

|

Шизоидное |

0,11 |

0,29 |

|

Параноидное |

-0,14 |

0,15 |

|

Пассивно-агрессивное |

-0,07 |

0,49 |

|

Импульсивное |

0,07 |

0,50 |

Таким образом, данные этого этапа апробации выявили, что потребность респондентов в социальном одобрении не влияла на итоговые результаты авторского стандартизованного клинического интервью для диагностики РЛ. Полученные данные не подтвердили выдвинутую гипотезу: значимых взаимосвязей между характеристиками РЛ и уровнем социальной желательности не обнаружено, т. е. стремление испытуемых давать социально одобряемые ответы в целом не оказывало влияния на достоверность итоговых показателей по шкалам РЛ гнева, зна- чит, тест обладал дивергентной валидностью по отношению к шкале лжи.

Оценка критериальной валидности по показателю « принадлежности-непринадлежности ». Для оценки способности методики дифференцировать по факторам различных РЛ группы «больных» и «здоровых» в качестве внешнего критерия был использован показатель «принадлежности-непринадлежности» респондента к подгруппе пациентов. В соответствии с принятой нами теоретической моделью РЛ должны в большей степени проявляться в комплексе психических расстройств у ВБД и в меньшей – в контрольной группе. По итогам дискриминантного анализа была построена классификационная таблица с указанием достигнутой точности прогнозирования. Значение этой точности оказалось равно 87,6 %, таким образом, исходные наблюдения были сгруппированы и классифицированы на «больных» и «здоровых». Мерой удачности и точности этого разделения служил корреляционный коэффициент между рассчитанными значениями дискриминантной функции и показателем принадлежности к группе, в нашем случае он оказался равен 0,745, что отражало высокую точность при разделении на группы.

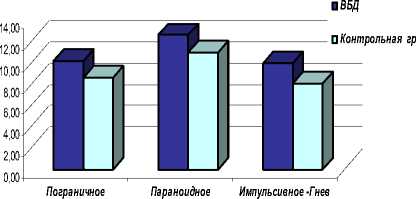

Был проведен анализ достоверности различий между группами по критерию Манна–Уитни (U). Эти показатели подтвердили критериальную валидность теста на высоком уровне значимости при p<0,001. В наибольшей степени были выявлены различия (M±SD) по шкалам «Параноидное РЛ» (ВБД – 12,54±4,03, контрольная группа – 10,90±3,67, p<0,001), «Пограничное РЛ» (10,12±3,94 и 8,59±3,55, p<0,001), «Импульсивное РЛ» (9,91±4,30 и 7,97±4,39, p<0,001).

Рис. Показатели личностных расстройств у ветеранов боевых действий и лиц контрольной группы

Обсуждение результатов. У ветеранов боевых действий по сравнению с контрольной группой особенно высоки показатели по параноидной, пограничной и импульсивной шкалам РЛ. Такое одновременное доминирование в индивидуальном профиле РЛ из эксцентрического и эмоционально неустойчивого кластеров служит серьезным фактором риска по их соци- альной и личностной дизадаптации, поэтому даже если по этим шкалам испытуемый набрал среднее количество баллов (субклинический вариант для каждого РЛ в отдельности), то в совокупности такой вариант профиля индивидуальности требует пристального внимания клинициста и психолога. Это сочетание свидетельствует о наличии у комбатантов чрезвычайно нестойкого аффекта (депрессии, тревоги), настроения и поведения. Они склонны действовать импульсивно, без учета последствий своего поведения. Им свойственны повышенная раздражительность, склонность к разрушительным и повторным саморазрушительным действиям со вспышками жестокости и угрожающего поведения, как к людям вокруг них, так и самим себе, особенно в ответ на осуждение их окружающими. Одновременно они склонны к зависимости и избеганию, как в межличностных отношениях, так и жизненных ситуациях. Они характеризуются нарушенным образом «Я», неопределенностью своих намерений и внутренних предпочтений. Все это происходит на фоне перманентного состояния «сверхбдительности», постоянного поиска угрозы извне, готовности к ответу на любой тревожный сигнал, а также сильного недоверия и враждебности к людям. Основная проблема ВБД – трудности во взаимоотношениях с людьми, неизбежно распространяющиеся и на терапевтические отношения.

Все это определяет выраженную социальнопсихическую дезадаптацию комбатантов и значительную трудности в лечении данного контингента. Предложенная методика диагностики РЛ может оказаться ценной стратегией для дальнейшего изучения психопатологии постбоевых стрессовых расстройств, а также выработки психотерапевтических и фармакологических вмешательств.

Заключение. Предложенная методика количественного стандартизированного интервью позволяет с высокой степень достоверности выделять различные кластеры РЛ. В процессе стандартизации и апробации методики было показано, что ее психометрические характеристики (валидность, надежность, дискримина-тивность) продемонстрировали достаточно высокие показатели. Выполненная стандартизация позволяет использовать интервью-тест как с исследовательскими целями, так и в индивидуальной работе, в психологической и медицинской практике, для диагностики и оценки результатов лечения. С ее помощью были выявлены повышенные уровни параноидного, пограничного и импульсивного РЛ у ВБД по сравнению с контрольной группой, что может оказывать решающее негативное влияние на их социально-психическую адаптацию и эффективность лечебно-реабилитационных мероприя- тий. Новые знания, полученные с помощью предложенного метода, дадут специалисту возможность для организации оптимального, атравматичного взаимодействия с ВБД в процессе лечения и реабилитации, а также информацию для создания адекватного, индивидуализированного метода психологической коррекции и оценки результатов различных видов воздействия.