Применение системного подхода в анализе процессов формирования и функционирования территориальных образований

Автор: Саликов Ю.А., Кузьменко Н.И.

Журнал: Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий @vestnik-vsuet

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 1 (83), 2020 года.

Бесплатный доступ

Проблема обеспечения высоких темпов и уровня социально-экономического развития страны и её регионов обуславливает необходимость тщательного изучения и улучшения существующих подходов к функционированию и перспективному развитию территориальных образований. Как показывает ретроспективный анализ данного вопроса, в настоящее время, активно идет обсуждение научно-методических и практических положений, связанных с обеспечением социально-экономического развития регионов. Задача данного исследования состоит в теоретическом и методическом обосновании необходимости и возможности использования новой терминологической единицы территориальных образований в точки зрения системного подхода. В статье представлены результаты применения системного подхода к исследованию территориальных образований. В соответствии с требованиями и особенностями системного подхода обоснована необходимость выделения новой сентенции «региональная пространственная система» и выполнено описание её наиболее сущностных характеристик...

Пространство, территория, регион, стратегическое развитие, система, системный подход, региональная система

Короткий адрес: https://sciup.org/140248314

IDR: 140248314 | УДК: 360 | DOI: 10.20914/2310-1202-2020-1-273-282

Текст научной статьи Применение системного подхода в анализе процессов формирования и функционирования территориальных образований

В настоящее время в научной литературе активно обсуждаются вопросы формирования территориальных образований, а также проблемы прогнозирования их стратегического развития. Актуальными являются вопросы обеспечения устойчивого социально-экономического развития территории. Для определения направлений социально-экономического развития территориальных образований необходимо учитывать характеристики территориальных единиц.

В этой связи применяются понятия «пространство», «территория», «регион». Данные категории рассматриваются с различных точек зрения и с использованием разнообразных подходов: географического, экономического, административно-правового. Как показал анализ библиографических источников по данному вопросу, наибольший вклад в изучение сущностных позиций указанных сентеций внесли: А.Г. Аганбегян, Э.Б. Алаев, У. Айзард, С.Н. Бабурин, Н.Н. Баранский, А. Вебер, Ю.Н. Гладкий, А.Г. Гранберг, Г.В. Гутман, Г.В., Игнатов, Р. Капелло, В. Кристаллер, Г.М. Лаппо, В.Н. Лек-син, А. Леш, Н.Н. Некрасов, В.С. Немчинов, М. Портер, Е. Пробст, Б.А. Райзберг, Д. Рикардо, К. Ричтер, Ю.Г. Саушкин, А. Смит, М. Стрейт, Дж. Стюарт, С. Цамански, А.И. Чистобаев, Р.И. Шнипер, Р. Шулер и другие.

Учитывая эволюционные и сущностные особенности суждений отечественных и зарубежных авторов и принимая во внимание современные преобразования в пространственной организации, приходим к заключению, что в первую очередь в исследованиях использовалось понятия «пространство», определяемое, прежде всего, с точки зрения физико-географического характера. По мере роста научных изысканий постепенно учеными вводилась категория «территория», в содержании которой преимущественно также проявлялся физико-географический характер. В связи с развитием общества, формированием производственных связей, обеспечением социальноэкономического развития территории специалистами сегодня достаточно часто применяется понятие «регион», в трактовке которого обнаруживается, главным образом, административноправовой характер.

Однако, в современных тенденциях территориального развития невозможно рассматривать пространство без учета проявлений регионального институционального и экономического характера. В результате как в научно-методическом, так и в практическом отношении возникает неоднозначность, путанность и даже ошибочность при использовании терминов «территория», «пространство» и «регион», а также их производных.

В этой связи, на наш взгляд, более точно и адекватно суть рассматриваемого вопроса отражает другая таксономическая единица, которая не представлена в литературе – региональная пространственная система (РПС). В этой связи проблема обеспечения высоких темпов и уровня социально-экономического развития регионов обуславливает, по нашему мнению, настоятельную необходимость глубокого изучения региональных пространственных систем как наиболее перспективных производственно-территориальных и социально-экономических образований. В настоящее время, к сожалению, отсутствуют научно-обоснованные суждения по характеристике РПС, ее структурных составляющих и факторов, определяющих ее функционирование. Таким образом, решению данной проблемы призвано способствовать изучение возможностей обеспечения устойчивого и эффективного развития региона на основе исследования его региональной пространственной системы.

В настоящее время в научных работах все большую роль приобретают системные исследования и применение системного подхода к пониманию сути разного рода явлений в многоаспектных областях знаний. В изучении процессов формирования и развития территориальных образований, характеризующихся сложностью и множеством структурных составляющих и их взаимосвязей, как показывает исследовательский опыт, целесообразным является использование системного подхода.

Эволюционно базовые положения системного подхода изучения объектов мира и процессов познания стали формироваться еще в античной философии (Платон, Аристотель и др.), своё дальнейшее широкое развитие они получили в философии нового времени (Кант, Шеллинг и др.). Карл Маркс применил системный подход к экономической структуре капиталистического общества. Элементы системного анализа использовал Ч. Дарвин в теории биологической эволюции о реальности надорганизменных уровней организации жизни. Однако более детальной проблематикой общих подходов к теории систем и практического применения подхода занимались как отечественные, так и зарубежные исследователи с начала XIX века. При этом наибольший вклад внесли учёные Р. Акоф, И.В. Блауберг, Л. фон Берталанфи, Г.Ч. Браун, А.А. Богданов, Г. Греневский, JI. Заде, А.А. Зиновьев, О. Ланге, А.Б. Новиков, М. Селларс, Р.Р. Месарович, У. Росс Эшби, А.И Уемов, В.Н. Садовский, Э.Г. Юдин и другие.

Центральное место в системном подходе занимает дефиниция «система». Несмотря на множество подходов к сущностной трактовке данного понятия (например, Садовский В.Н.

предложил более 40 определений категории «система») можно согласиться с мнением ряда специалистов (Н. Стефанова, К. Симеонова, К. Костова, С. Качаунов и др.), что «системный подход пока еще не имеет сформулированных общих принципов и собственного лица». В связи с чем, во-первых, необходимо в дальнейшем изучать теорию и методологию системного подхода и системного анализа, во-вторых, проводить исследование в рамках применения системного подхода во многих аспектах социальноэкономической деятельности.

Несмотря на большое разнообразие представленных в научной литературе подходов по определению категории «система», следует отметить важный обобщающий факт в мнениях различных специалистов о том, что система, прежде всего, представлена совокупностью элементов, находящихся в тесной взаимосвязи, причем компоненты (элементы) системы активно взаимодействуют друг с другом для достижения общей цели и обладают определенными специфическими свойствами.

Многогранность и разнообразие объективного мира являются основой для выделения широкого спектра систем. Качественная специфика и различия этих систем затрудняют формулирование общего определения. Однако ряд авторов предлагают взаимодействие множества частей, элементов, которые при объединении определяют сущностную сторону системы. Разные авторы исторически выделяли как близкие, так и различимые понятия, аспекты системного подхода.

Например, В.С. Тюхтин определяет следующие составляющие элементы системноструктурного подхода:

─ система;

─ системообразующие связи и отношения;

─ организация и структура;

─ максимальные и минимальные значения переменных системы;

─ характер связи подсистем, иерархических уровней внутри системы, сочетание взаимозависимости и относительной независимости;

─ относительность, или потенциальная эквивалентность понятий «компонент» и «система» (и соответственно понятий «элемент» и «структура»).

Влауберг И.В., Юдин Э.Г. выдвигают восемь важнейших с их точки зрения понятий и принципов системного исследования:

─ целостность;

─ связь;

─ структура и организация;

─ уровни системы и их иерархия;

─ управление;

─ цель и целесообразное поведение системы;

─ функционирование и развитие систем;

─ самоорганизация системы.

Таким образом, предложения И.В. Влауберга и Э.Г. Юдина имеют дополнительные характеристики в отличие от выделенных положений В.С. Тюхтина Они добавляют существенные элементы, такие как цель, саморазвитие и функциональность.

Кроме того, среди специфических составляющих элементов системного подхода В.Н. Садовский выделяет группы понятий, характеризующих описание внутреннего строения системы, классов систем и специфических особенностей различных классов, функционирование системных объектов, их развитие и процесс конструирования искусственных систем. К существенным В.Н. Садовский относит понятия:

-

• системы (и идею системности),

-

• связи,

-

• отношения,

-

• элементы,

-

• структура,

-

• иерархическое строение; а для многих видов систем – управления, цели, целесообразности.

Как видно из данного перечня, суждения В.Н. Садовского во многом схожи с выше описанными положениями И.В. Влауберга и Э.Г. Юдина.

В концепции Р. Жерара центральное место занимает понятие живая система. Для данной системы он приписывает три аспекта: структуру, функцию, историю. Выделенные аспекты Р. Жерара немногочисленны, но взаимосвязаны с вышеупомянутыми понятиями других авторов.

Афанасьев В.Г. называет ряд ведущих признаков, посредством которых системы могут быть описаны как целостные образования:

─ наличие интегративных качеств (системность), т. е. таких качеств, которыми не обладает ни один из отдельно взятых элементов, образующих систему;

─ наличие составных элементов, компонентов, частей, из которых образуется система;

─ наличие структуры, т. е. определенных связей и отношений между частями и элементами;

─ наличие функциональных характеристик системы в целом и отдельных ее компонентов;

─ наличие коммуникативных свойств системы, проявляемых в двух формах: в форме взаимодействия со средой и в форме взаимодействия данной системы с суб- и суперсистемами (метасистемами), т. е. системами более низкого или высокого порядка, по отношению к которым она выступает как часть (подсистема) или как целое;

─ историчность, преемственность или связь прошлого, настоящего и будущего в системе и в ее компонентах.

Из вышеуказанных перечислений В.Г. Афанасьева следует, что он является сторонником воззрений И.В. Влауберга, Э.Г. Юдина, В.С. Тюх-тина, В.Н. Садовского По многим положениям составляющих элементов системного подхода В.Г. Афанасьев солидарен с предыдущими мнениями авторов, однако наряду со схожими аспектами он выделяет и дополнительные – коммуникативные свойства системы и преемственность.

Репин С.А., Циринг Р.А. считают, что системный подход опирается и раскрывается в следующих семи постулатах:

─ всякий предмет, всякое явление рассматривается как некая система. Системный подход выступает как методология управления системами, поскольку системы либо управляются извне, либо самоуправляемы, либо управляемы по смешанному типу;

─ всякая система трактуется как элемент более общей системы (метасистемы). Выход к метасистеме осуществляется при функционировании системы, в ходе реализации ее внешних связей;

─ всякая система развивается. От стадии зарождения, через стадии становления и зрелости она переходит к своему преобразованию. Полнее всего все закономерности, присущие системе и все ее функции проявляются, когда она становится зрелой;

─ для зарождения и развития всякой системы существуют объективные основания. В образовании это социальный заказ и изначальное состояние той части реальности, которое развивается в целостную систему (состояние системы-предтечи);

─ всякой системе присущ генетический аспект (она развивается). Когда стадия зрелости пройдена, в системе начинают назревать противоречия. Она уже не так полноценно выполняет свои функции и постепенно отмирает;

─ всякая система может быть использована во благо человеку. Здесь есть вторая сторона. Человек должен сосуществовать с системами, не нарушая их свойств и не мешая исполнению ими их функций. В противном случае, разрушающаяся система может оказаться бесполезной и даже очень опасной для людей;

─ в системном подходе основополагающими методами деятельности служат индукция и синтез [1].

Репин С.А., Циринг Р.А. акцентируют свое внимание больше на состояние и развитие системы. Они не описывают, выделенные ранее специалистами такие составляющие как цель, функции, коммуникации, структура, историчность.

Таким образом, выявленные предложения различных авторов позволяют прийти к заключению, что, во-первых, в историческом аспекте ученые постепенно дополняли составляющие системного подхода, во-вторых, не возникало ярких дискуссионных положений в обосновании раскрытии аспектов системного подхода, напротив, по многим позициям мнения носят тождественных характер.

Учитывая вышеизложенное заключаем, что в практическом использовании системного подхода, желательным выступает учет следующих его выстроенных аспектов:

-

• системно-целевой, означающий необходимость научного определения целей и подцелей системы, их взаимной увязки между собой;

-

• системно-функциональный, предполагающий выявление функций, для выполнения которых созданы и существуют соответствующие системы;

-

• системно-ресурсный, заключающийся в скрупулезном выявлении ресурсов, требующихся для функционирования системы;

-

• системно-коммуникационный, обозначающий нужность и важность выявления внешних связей данной системы с другими;

-

• системно-элементный, состоящий в раскрытии элементов, составляющих данную систему;

-

• системно-исторический, позволяющий выяснить условия во времени возникновения исследуемой системы, пройденные ею этапы, современное состояние, а также значимость результатов функционирования системы для прогноза ее развития.

-

• системно-интеграционный, состоящий в определении совокупности качественных свойств системы, обеспечивающих её целостность и особенность.

Обсуждение

Системный подход применим во многих областях исследования, соответственно, его реализация возможна в построении территориальных систем. В современном дискурсе представлено широкое разнообразие подходов к содержательной стороне таких дефиниций как «пространство», «территория», «регион» [2–10]. Однако в современных исследованиях применение этих понятий часто имеет неточный или ошибочный характер, в связи с чем считаем необходимым и обоснованным введение в научном обороте новой категории – «региональная пространственная система» (РПС).

Данная категория предполагает наличие и институционально-организационное расположение определенной совокупности взаимосвязанных элементов и комплекс корректируемых в соответствии с целевой направленностью динамических и активных взаимосвязей и взаимодействий, а также наличие внешних и внутренних факторов, приводящих к инновационным социальноэкономическим преобразованиям на основе формирования, использования и развития ресурсного (прежде всего, человеческого) потенциала с учётом необходимости регулярного мониторинга, предотвращения и купирования угроз экономической безопасности.

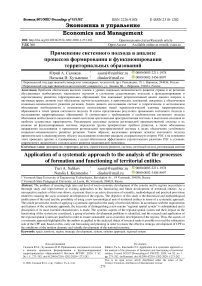

С позиций системного подхода процессы формирования и функционирования РПС следует рассматривать с учетом реализации разнообразных аспектов, определяющих выделенную категорию как систему: системно-целевой, системнофункциональный, системно-ресурсный, системноструктурный, системно-коммуникационный, системно-интеграционный, системно-элементный, системно-исторический. Системно-целевой аспект предусматривает формулировку цели и подцелей системы. Цель – это то, чего система должна достигнуть на основе своего функционирования. Рисунок 1 демонстрирует цель и подцели, которые предполагает РПС.

Рисунок 1. Цели и подцели региональной пространственной системы

Figure 1. Goals and sub-goals of the regional spatial system

Таким образом, целью РПС может быть определенное состояние данной системы или иной продукт ее функционирования.

Для того, чтоб та или иная цель была достигнута РПС необходимо реализовать функции, которые обуславливают ее состав и структуру. Типология функций системы представляет собой многоаспектное образование. В литературе представлено описание разнообразных функций системы. Однако, четко проявляются обобщенные позиции к выделению следующих видов функций:

─ по области проявления: внешние и внутренние;

─ по степени удовлетворения потребностей: главные и второстепенные,

─ по степени необходимости: полезные, нейтральные и вредные.

Применительно к РПС можно говорить о реализации указанных функций, а также добавить ряд классификационных признаков (таблица 1).

Таблица 1.

Виды и характеристика функций региональной пространственной системы

Types and characteristics of the functions of the regional spatial system

Table 1.

|

Классификационный признак Classification feature |

Вид View |

Характеристика Characteristic |

Проявление в РПС RPS manifestation |

|

По области проявления By area of manifestation |

Внешние External |

Показывают взаимодействие с внешней средой Show interaction with the environment |

Взаимодействие элементов РПС с элементами иной (-ых) РПС на уровне национального или мирового хозяйства The interaction of the elements of the CPF with the elements of the other CPF at the level of the national or world economy |

|

Внутренние Domestic |

Показывают взаимодействие компонентов на уровне внутренней среды Show the interaction of components at the level of the internal environment |

Взаимодействие элементов РПС в ее границах | The interaction of the elements of the CPF within its borders |

|

|

По степени удовлетворения потребностей According to the degree of satisfaction of needs |

Главные The main |

Определяют основные свойства системы Determine the basic properties of the system |

Исполнение основных свойств РПС в целях обеспечения ее функционирования | Execution of the main properties of the RPS in order to ensure its functioning |

|

Второстепенные Minor |

Определяют дополнительные свойства системы Define additional system properties |

Способствуют реализации основных свойств РПС в целях обеспечения ее эффективного функционирования РПС Contribute to the implementation of the main properties of the RPS in order to ensure its effective functioning of the RPS |

|

|

По степени необходимости According to need |

Полезные Useful |

Отражают функционально необходимые свойства и определяют работоспособность системы Reflect functionally necessary properties and determine the system operability |

Вызывают положительные последствия для функционирования РПС They cause positive consequences for the functioning of the RPS |

|

Нейтральные Neutral |

Не оказывают влияние на работоспособность системы Do not affect system performance |

Не показывают ни положительных, ни отрицательных последствий для функционирования РПС Do not show any positive or negative consequences for the functioning of the RPS |

|

|

Вредные Harmful |

Отрицательно влияют на работоспособность системы Negatively affect system performance |

Вызывают положительные последствия для функционирования РПС They cause positive consequences for the functioning of the RPS |

|

|

По характеру времени By the nature of time |

Постоянные Permanent |

Действуют постоянно Act constantly |

Проявляют себя на всех этапах функционирования РПС Reveal themselves at all stages of the functioning of the CPF |

|

Временные Temporary |

Действуют прерывно Act intermittently |

Проявляют себя дискретно на этапах функционирования РПС Manifest themselves discretely at the stages of the functioning of the RPS |

|

|

По степени проявления By degree of manifestation |

Открытые Open |

Проявляются открыто Manifest openly |

Выявляются на всех этапах функционирования РПС | Revealed at all stages of the functioning of the CPF |

|

Скрытые Hidden |

Проявляются с течением времени Manifest over time |

Выявляются не на всех этапах функционирования РПС или пролонгировано во времени Not detected at all stages of the functioning of the CPF or prolonged in time |

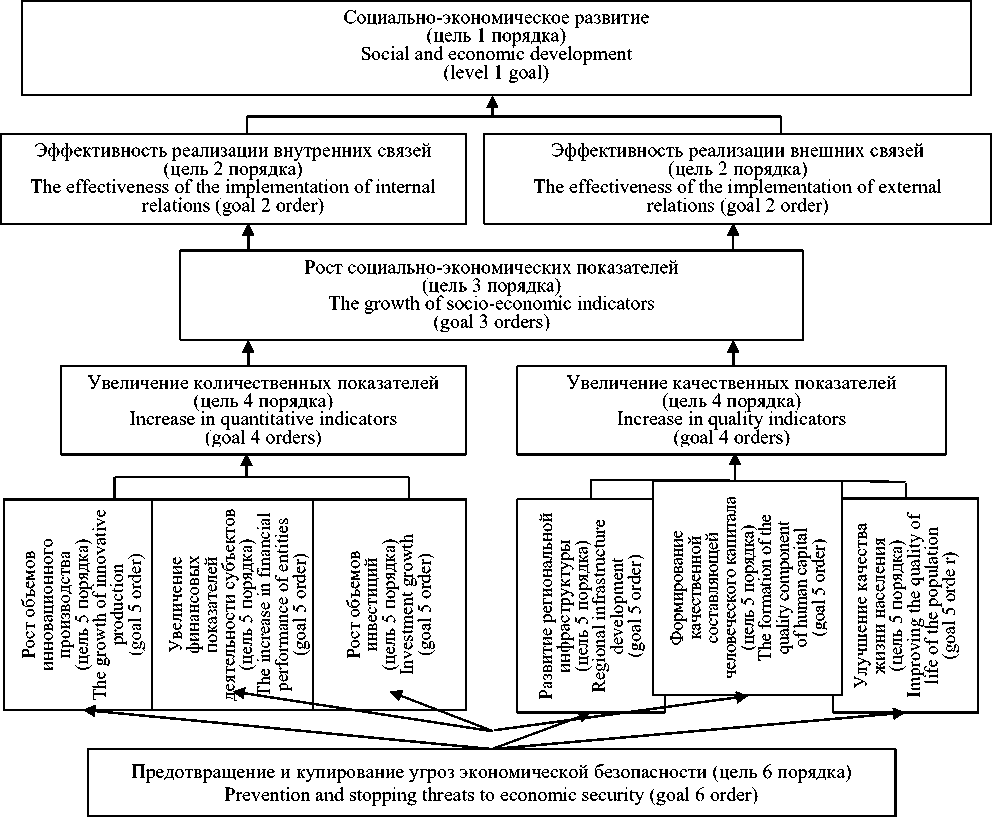

Отмечаем, что данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что РПС как система выполняет разнообразные функции. Описание и анализ указанных функций позволяет говорить о результативности функционирования РПС на уровне национальной экономики в рамках обеспечения ее развития. В контексте рассматриваемого аспекта приходим к выводу, что результативность РПС – это ее характеристика, определяемая как способность выполнять функции. Системно-ресурсный аспект очень важен для функционирования и развития системы. Без ресурсного обеспечения невозможно существование системы. Наличие ресурсов позволяет системе решать разного рода проблемы. Прилагая системно-ресурсный аспект системного подхода к РПС, выделим прежде всего ресурсы, которые необходимы для процессов формирования и функционирования данной системы (рисунок 2).

Рисунок 2. Ресурсные компоненты РПС

Figure 2. Resource components of the CPF

Данные рисунка 2 иллюстрируют состав ресурсов, которые должна иметь РПС для ее функционирования. Совокупность ресурсных компонентов может формировать ресурсный потенциал РПС, который важен для стратегического планирования социально-экономического развития региональной пространственной системы. Неправильное использование ресурсов и ресурсного потенциала может привести к появлению угроз экономической безопасности РПС, что негативно сказывается на ее существование и может привести к деградации системы или ее разрушению.

Системно-структурный аспект проявляется в формировании:

-

а) морфологической структуры;

-

б) социально-экономической структуры.

Основными компонентами морфологической структуры выступают:

─ морфологические единицы ландшафта в виде слагающих ландшафт природных геосистем локальной размерности;

─ взаиморасположение морфологических единиц в пространстве;

─ парагенетическая сопряженность морфологических единиц;

─ латеральный энерго, массовый обмен между ландшафтными единицами.

Социально-экономическая структура включает:

─ экономические субъекты (предприятия, домохозяйства, государство);

─ региональная инфраструктура, способствующая реализации эффективных отношений всех субъектов РПС.

Системно-коммуникационный аспект РПС проявляется посредством построения внешних связей как структурных компонентов системы. Внешние связи предусматривают формирования всего аспекта социально-экономических отношений: а) одной РПС с другой в виде построения односторонней межсистемной связи; б) одной РПС с другими виде построения многосторонних межсистемных связей. От периодичности и эффективности построения и реализации связей зависит достижение целей РПС и как следствие эффективность ее функционирования. Кроме того, применяя системно-элементный подход нами выделен следующий элементный состав РПС (рисунок 3).

Региональная пространственная система Regional spatial system

I

|

Целевые установки Target Settings |

Структура Structure |

Факторы Factors |

Внутренние связи Internal communications |

Внешние связи External Relation |

Предотвращение угроз экономической безопасности Threat Prevention |

|

Й н 8 s- e о у w ” о 2 м E о О -Й •e £ &S S |

Й о ™ 2 о 6-2 g g и |

S 8 1 о С |

S й со -Рн о у й S' я 8 S Рн V U И й СО |

Рн Рн И £ и Е |

S й й vs ИХ й й н “ у а о г у ^ 1 § и и я У и 8 Ё У о S ц « 2 v о о о К h м v S СО V й 5 g й g у “ g 5 g ° - Ё У „ о 3 2 2 й й 8 3 § о 2” о я § s я я о § 2 UH Ё я О So но й g 8 Su О 3 Й й 1—1 Й -Й .х 5 8 Ё Я У у Я о я 8 £ '5 |

8 S 3 н U Я Р VS К § > п о Й и § V их £ х й u Т Йо я о g § я о о s “ я я и Eu°suSa^y o3U®®B-S^o 2®C2°"O°M о g g s и SO 5 Ь О У . и о К g О u о ^ - P u г — я 2 3 ОЯ“Яуурн н3я>,ч=!“.яо 3 g g & | рЁ ^ ggSgySogg ии о у 8 у О ° 5 Я Ч д б и g 8 Ёя-Я^уй о я В н и g 3 Ё МЙ й v й й , | И у О О Ё1 я 8 g а » |

X 13 | &Iij § § s^Fl Рн й о g С я 3 у ^ 2 3 U Я Ч о и я Й У О О Я Ни У g „ с я & О О О S g я g U >х у й н § ° 3 .2 >? S 8 1 8 8 £ 3 и В „ й у u Н Я „ S а 2 Й и о й и § & 5 2 # S ” ^5 gj -8 я S1 О Рн |

Рисунок 3. Элементный состав РПС

-

Figure 3. Elemental composition of the RPS

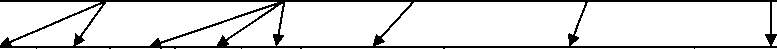

Таким образом, с точки зрения системнокомплексного подхода элементами РПС на наш взгляд выступают все составляющие РПС (структура, внутренние связи, внешне с вязи, факторы, направления предотвращения угроз экономической безопасности). При этом системно-интеграционный аспект РПС можно рассматривать с точки зрения определения качественных характеристик всех составляющих ее элементов – структуры, факторов, внутренних связей, внешних связей, предотвращение угроз экономической безопасности. Для этого необходима четко выстроенная и разработанная совокупность показателей, определяющих степень качества того или иного компонента (рисунок 4).

Выделенные системно-интеграционные показатели демонстрирует насколько действует интеграционный аспект РПС, с целью выявления слабых или сильных сторон функционирования РПС и как следствие обеспечение ее эффективного стратегического развития.

Цели Goals

Реализация функций Implementation of functions

Эффективность осуществления связей Communication Effectiveness

Предотвращение угроз экономической безопасности

Threat Prevention

Рост социальноэкономических показателей The growth of socio-economic indicators

Ресурсы Resources

Прогноз стратегического развития Strategic Development Forecast

Рисунок 4. Системно-интеграционные характеристики РПС

-

Figure 4. System-integration characteristics of the RPS

Заключение

Сегодня существует много проблем формирования эффективной инновационной экономики и обеспечения социально-экономического развития. К ним относятся: недостаточная государственная политика в области инновационной деятельности, отсутствие научно-технической базы и резервных мощностей в регионах, отсутствие применительно к функционированию региона позиций системного подхода и др. Основными направлениями решения указанных проблем, по нашему мнению, являются:

-

• изучение социально-экономической структуры регионов, ее специфики;

-

• применение системного подхода в изучении функционирования территориальных образований;

-

• использование дефиниции «региональная пространственная система» в выявлении характерных особенностей функционирования регионов;

-

• проведение методики, основанной на использовании системных аспектов развития РПС;

-

• построение подходов к определению показателей и факторов РПС;

-

• реализация всех аспектов РПС в целях обеспечения результативности ее функционирования для достижения значительных результатов социально-экономического развития;

-

• реализация аспектов РПС в целях предотвращения угроз экономической безопасности;

-

• применение методики анализа РПС с позиции информационной базы для обеспечения прогноза стратегического развития регионов.

Используя вышеперечисленные подходы к решению рассмотренных проблем, региональная экономика может иметь высокие показатели социально-экономического развития.

В заключении отмечаем, что наиболее существенным отличием системного подхода является осознание изучения всего предмета и развития этого метода исследования. По сути все конкретные концепции системного исследования (система, структура, коммуникация, организация, цель, ресурсы, функция, интеграция, история) могут представлять и конструктивно выражать целостность объекта с самых разных сторон. Уникальность системного подхода состоит в том, что его возможно применять в различных сферах знаний. Вышеописанные положения подтверждают этот факт.

Таким образом, выделенные авторами аспекты системного подхода применительно к анализируемому объекту исследования позволяют раскрыть содержательную сторону РПС и на основании этого проводить прогноз и планирование с целью обеспечения эффективного стратегического развитию РПС в условиях современного динамичного и волатильного развития национальной экономики.

Список литературы Применение системного подхода в анализе процессов формирования и функционирования территориальных образований

- Репин С.А., Циринг Р.А. Системный подход как методологическое основание управления образовательной системой // Вестник ЮУрГУ. Серия "Образование. Педагогическое науки". 2013. Т. 5. № 1. С. 34-42.

- Гутман Г.В., Мироедов А.А., Федин С.В. Управление региональной экономикой. М.: Финансы и статистика, 2002. 141 с.

- Лаппо Г.М. Города России. Взгляд географа. М.: Новый хронограф, 2012.

- Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. М.: ГУ ВШЭ, 2004.

- Kuzmenko N., Salikov Yu. Formation and analysis of regional innovation landscape indicators // Proceedings of the International Scientific Conference "Competitive, Sustainable and Secure Development of the Regional Economy: Response to Global Challenges" (CSSDRE 2018). 2018. P. 135-140.

- Serebryakova N.A., Salikov Y.A., Kolomytseva O.Y., Pakhomova T.A. et al. Actual issues of planning of well-balanced development of innovative & investment activities // Asian Social Science. 2015. V. 11. № 20. P. 193-205.

- Lyapina I., Stroeva O., Vlasova M., Konobeeva O. et al. Approaches to organization of project management in Russia // In Integration and Clustering for Sustainable Economic Growth. 2017. P. 91-99.

- Green M., Rider C., Ratcliff D., Woodring B.C. Developing a systematic approach to obstetric emergencies // Journal of Obstetric, Gynecologic & Neonatal Nursing. 2015. V. 44. № 5. P. 677-682.

- Romanova T.F., Bogoslavtseva L.V., Karepina O.I., Bogdanova O.Y. Conceptual approaches in providing the effective and responsible management of state programs management. 2018.

- Neretina E.A., Soldatova E.V., Komleva N.S., Kolchina N.O. et al. Program-targeted regulation of the regional consumer market // European Research Studies. 2016. V. 19. P. 203.