Применение спектрального метода к расчету дисперсии волн регулярных волноводов с произвольным диэлектрическим заполнением

Автор: Титаренко А.А.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.16, 2013 года.

Бесплатный доступ

С помощью метода спектрального разложения предложен общий алгоритм расчета направляющих характеристик волн, распространяющихся в регулярных волноводах с произвольным диэлектрическим заполнением. Метод основан на представлении полей волн направляющей структуры в виде разложений по базису функций, обладающих свойством полноты и удовлетворяющих граничным условиям на внешней поверхности закрытого волновода.

Спектральный метод, метод галеркина, произвольные волноводы

Короткий адрес: https://sciup.org/140255832

IDR: 140255832

Текст научной статьи Применение спектрального метода к расчету дисперсии волн регулярных волноводов с произвольным диэлектрическим заполнением

В статье предложен общий подход к расчету дисперсионных характеристик экранированных волноводов с произвольным диэлектрическим заполнением и сложной формой идеально проводящей ограничивающей поверхности. Подход основан на методе Галеркина и на представлении полей волн направляющей структуры в виде разложений по базису функций, обладающих свойством полноты.

Метод расчета

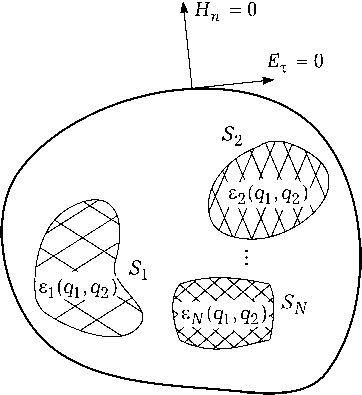

Рассмотрим закрытую направляющую структуру (экранированный волновод) с произвольным диэлектрическим заполнением и произволь-

Рис. 1. Произвольная направляющая структура

ной регулярной и непрерывной формой внешней идеально проводящей ограничивающей поверхности (рис. 1).

Геометрия идеально проводящего экрана рассматриваемого волновода описывается обобщенными координатами (qi, q2, z). В качестве примеров возможных вариантов (qi,q2) можно указать канонические системы координат: пря- моугольную, цилиндрическую и эллиптическую. В предлагаемом методе нет ограничений на форму внешней идеально проводящей границы – она может быть как гладкой, так и дискретной, единственным ограничением является существование для заданной формы внешней идеально проводящей границы базиса собственных функций, обладающего свойством полноты.

Полагая, что диэлектрическое заполнение рас- сматриваемого волновода является изотропным и регулярным по продольной оси z, представим значение диэлектрической проницаемости в виде кусочно-непрерывной функции:

s ( q i , q 2 ) = •

s i ( q i , q 2 ) e S i , S 2 ( q i , q 2 ) e S 2 ,

...

_e N (q1,q 2 ) e SN, запишем уравнения Максвелла для всей области внутри рассматриваемого волновода:

rot ( E ) = - i юц о H i ;

rot ( H ) = i tos ( q i , q 2 ) б д E.

Из системы уравнений (1) получаем уравнение

—* О / X —*

rot rotE = k 2 s ( q i , q 2 ) E ,

I

2 E q i H i E 7 7

= k0 s( q i , q 2 ) E q^ ;

где вектор напряженности электрического поля представляется в виде

E — = ( Eqi ( q i , q 2 ) q i +

+ E q 2 ( , i , q 2 ) q 2 + E z ( q i , q 2 ) z o ) e — i e z •

Используя обобщенную формулу [1] представления оператора «ротор» в произвольной координатной системе:

H 2

—

d

rot ( E )= H r

( 8 E z 8( e, 2 H 2 ) '

—

+--

H 2 d q 2

V

d z

7

— qi +

1 H E q , H l )_а^ q 2 +

H 1

V

+ H i H 2

—

A

z

—

d z

8 q i

7

a ( E q 2 H 2 ) 5 ( e , i H i ) ) -------- — --------

V где H1, H2 – rotrot (E— )

q 1

a q i

d q 2

— z,

7

коэффициенты Ламе [1],

получим:

—

H 1 H 2

i

H 2

V

( d 2 ( e, 2 H 2 ) S2 ( E q i H i)( --------- — ---------

d q i' q 2

V

d q 2 ^

—

" ( e, i H i ) 5 2 E z --------- — ----

8 z 2 V

8 q i d z

;

7

rotrot ( E )

dE

—

d 2 E 2 H 2 ) )

H 2 d q 2 d z V

8 z 2

7

—

— i e^ E z + P 2 Ea H I — 8 q 2 P q 2 2 J

( i 5 ( E q 2 H 2 ) )

8 q i H i H 2 8 q i

8 +--

V7

( i (>& i H i ) )

d q 2 H i H

V

r 2 9 q i

7

+

= k 0 s ( q i , q 2 ) E q 2 ;

H 1 H 2

—

V

— i e^ ( E q i H 2 ) —

8 qi i 7

d ( Hi dEz

8 q 2 V H 2 d q 2

— i в

54 d q 2

—

V-2H 2 ) )

d q 2

= k o s ( q i , q 2 ) E z •

7

При решении системы трех дифференциальных уравнений (4) будем использовать представление искомых компонент поля в виде рядов по некоторому базису функций разложения. Данный базис должен удовлетворять свойству полноты и может быть ортогональным (при этом требование ортогональности не является обязательным).

Кроме того, выбранный базис функций разложения должен обеспечивать выполнение граничных условий на идеально проводящей ограничивающей поверхности волновода S , которые могут быть записаны в следующем виде [2]:

q 2

|

d |

( |

1 |

5 ( e, , H 2 ) |

+ |

|||

|

3 q i |

H 1 H 2 V |

a q i |

7 |

||||

|

+ |

d |

( |

1 |

5 ( E q i H i» |

|||

|

d q 2 |

V |

H 1 H 2 |

a q i |

7 |

J ; |

||

|

rotrot |

( E ) z ^ |

||||||

|

( 8 |

H 2 C |

( E q i H i |

) I |

d 2 E z |

|||

|

d q V |

1 |

H i V |

d z |

7 |

J J |

d q 2 |

|

—

— dq 2 V H 2 dq 2

^( H i d E z L d 2 ( E q 2 H 2 1

E q i L=0 ;

5 ( E q 2 H 2 )

d q 2

= 0;

Ezl, = 0.

S

Вид граничных условий (5) обеспечивает автономность разложений компонент поля.

Будем считать, что для рассматриваемого волновода в выбранной системе координат существует набор базисных функций е -q i ) , е -q 2 ) , е nz ) , обладающих свойством полноты и удовлетворяющих граничным условиям на идеально проводящих стенках ограничивающего волновода (рис. 1).

Таким образом, функции выбранного базиса должны удовлетворять соотношениям:

d q 2 8 z

7

Подставив (3) в (2), получаем:

4q i )|

0,

s

H 1 H 2

i

H 2

V

(8 2 ( E q 2 H 2 ) 5 2 ( E , i H i ) ) --------- — ---------

8 q i d q 2

V

8 q 2 ?

+

lim E

N ^®

q 1

V

N

- t a - e n - q i )

n = 0

I

^ 0

для любого Eq ;

d ( nq 2 ) H 2 )

d q 2

S

= 0,

Подставив (7) в (4), получим систему трех функциональных уравнений, записываемых относительно коэффициентов разложений неизвестных функций:

lim E,

N ^®

V

N

- X b q 2 )

n = 0 у

^ 0

для любого Eq ;

H 1 H 2

H 2

V

( N

X bn n=0

d2 ( e nq 2) H 2 ) ---------- —

d q i d q 2

e

( z )

n

\ = °' s

lim E

N ^»

V

N

- X 'z )

n = 0 у

N

-X an n=0

d 2

V

( = nq * H i )

d q 2

+

^ 0

у

для любого Ez .

( +

На практике условия (6) могут быть легко реализованы в случае, если форма ограничивающего волновода (рис. 1) соответствует какой-либо канонической системе координат (прямоугольной, цилиндрической, эллиптической и т. д.). Для системы координат, отличающейся от канонической, поиск таких базисных функций представляет собой нетривиальную задачу, которая в основном может быть решена только численным способом [3–4].

В результате неизвестные функции поля будем искать в виде разложений:

N

E q i ( q i , q 2 ) = X an e nq 1 ) ( q i , q 2 ) ;

n = 0

N

E q 2 ( q i , q 2 ) = X ьпеПq 2 ) ( q i , q 2 ) ; (7)

n = 0

N

Ez (qi' q 2) = X cnenz) (qi, q 2) • n=0

V

N в Hi X anenqi)

n = 0

N

- ieX Cn n=0

) d e nz ))

d q i

У у

N

= k 0 s ( q i ' q 2 ) X an e niq i ) ;

i

H 2

-

n = 0

N ( z )

- i e X C n 8en

V

d

n = 0

(

i

d q 2

N

+ e 2 h 2 X b n e n = 0

^ .( q 2) n

-

у

d q 2 H i H 2

V

( +-L

d q 2 H i H 2 V

N

X bn n=0

N

X a n=0

d ( e nq 2 ) H 2 )

8 qi

у

+

d ( e nq i ) H i ) =

n

8 q 2

у

N

= k 0 s ( q i , q 2 ) X b ne^ixq 2 ) ;

n = 0

H 1 H 2

V

N ieX an n=0

d^ q i) H 2 )

d q i

-

N

X C n n = 0

d 2 e nz ) d q 2

-

Отметим, что в качестве базисных функций в разложениях (7) могут использоваться собственные функции так называемого «волновода сравнения» – однородно заполненного волновода с ограничивающим идеально проводящим экраном, полностью идентичным ограничивающей поверхности рассматриваемого волновода. В таком волноводе, как известно, могут распространяться только волны Е- и Н-типа, электрические поля которых можно использовать в качестве базисных функций.

Однако выбор функций разложения в виде собственных функций «волновода сравнения» для данного метода вовсе не является обязательным. В качестве базиса могут использоваться совершенно произвольные функции, удовлетворяющие свойству полноты и граничным условиям (6).

-

N

У c. — n d q„

H i s e n )

-

n = 0

d q 2 V H 2 d q 2

у

N ieX bn n=0

9 ( e nq 2 ) H 2 ) _

8 q 2

у

N

= k Q s ( q i , q 2 ) X c n e nz ) ;

или

N

X an n=0

n = 0

+

H 1 H 2

d 2 ( e nqi ) H i )

d q 2

+

V

N

'■ He nq ) - X b

2 =

у

n = 0

n H 1 H 22

d 2 ( e nq 2 ) H 2 )

d q i d q 2

N

+ ieX c n=0

( z ) en

n H i H 2 d q i

= 0;

N

У а« ~ n я

n = 0

r

i

d q 2 H i H

8 ( e nqi ) H i )

—

N

— ± bn n=0

V

Г k2s( qi, q 2) enq 2)

8 q 2

7

i

+ HH 2

d 2 ( e nq i ) H i )

8 q 2

H 2

e nq i ) ds

—

V

+ p 2 H 2 e nq 2 ) +

—

N

2 bnUq i )

= 0 5 H i H

n = 0

S

7

d 2 ( e nq 2 ) H 2 ) —----dss +

5 q i 8 q 2

r d

■ — ■

d ( e nq 2 ) H 2 )

+

—

d q 2 H i H

V

N

— i ₽2 c n=0

n

N

— i P ± a.

n = 0

n

r 2 8 q i

7

7

N

i pV cnd)e(qi)

2 n f q H i H 2 d q i

( z )

-n-ds = 0;

n = 0 5

( z )

— £e ^ = 0; H 2 8 q 2

N

2 a n f e qq 2 ^

n = 0 5

i a ( e nq i ) H i ) '

d q 2 H i H

V

8 q 2

7

ds —

H 1 H 2

d ( e nq i ) H 2 ) --------- —

—

N

— i ₽2 bn

a qi d(enq 2) H 2 ) --------- —

± bn $ e qq 2 ) k2 s ( q i , q 2 ) e nq 2 )

N

n = 0

S

+ p 2 H 2 e nq 2 ) +

n = 0

N

— 2 C n n = 0

H i H 2 d q 2

r

+Л

V d^q 2) H 2 )

A

Г

V

1 2 / \ ( z ) i d 2 e ( z )

k 0 s( q i , q 2 ) ev-n-n- —n - + H i H 2 d q i

8 q 2 H i H 2

V

a q i

7

ds

+

+

i d

(z)A^i

H i S e r

N ( z )

i вУ U < ( q 2 ) -I- *nl 2 n f ’ H 2 d q 2

ds = 0;

H i H 2 d q 2 V H 2 8 q 2 J

= 0.

n = 0

S

7

N

Для решения дисперсионной задачи и расчета полей собственных волн рассматриваемого волновода воспользуемся проекционной методикой, умножив первое уравнение (8) на функцию e qqi ) , второе — на функцию e qq 2 ) , третье — на функцию e qz ) (здесь q = 0, i, 2, ..., N ) и проинтегрировав по поперечному сечению волновода.

Такой подход представляет собой модификацию метода Галеркина. Отличительными особенностями предлагаемого подхода, обеспечивающими его универсальность, являются применение процедуры Галеркина к функциональным уравнениям, получаемым непосредственно из уравнений Максвелла, и отказ от использования аналитической связи между компонентами поля. Установление взаимосвязи между q 1, q 2, z компонентами поля здесь полностью возлагается на коэффициенты разложения an , bn , cn .

В результате применения спектрального метода получаем систему линейных алгебраических уравнений относительно трех неизвестных вектор-столбцов:

■ i e ± a n f eqz ) h H n = 0 5 i

d ( e nq i ) H 2 )

ds

—

—

—

S

r 2 d q i

iP± bn f eqz) H

= 1

N

d

( e nq 2 ) H 2 )

n = 0

N

S

8 q 2

ds

—

± cn f eqz ) k > E < q i , q 2 ) e n' ) +

i 5 2 e n z >

n = 0 5

i d

+--

V

H i s e nz ))

H i H 2 d q 2

+

H i H 2 d q 2 V H 2 8 q 2 J

ds = 0.

7

Представим (10) в виде системы трех матричных уравнений:

(k2 W(0) + W(i) + P2 W(2)) a — Qb + iPVc = 0;Wa — (c2 Q (0) + Q (i) + p2 Q(2)) b + iPVc = 0; (ii)

( 0 ) ( i )

—iPWa — iвQb + I k2 V( ) + V() I c = 0,

где

W q n = <£ s ( q i , q 2 ) e qq i ) e nq i ) ds , S

Nr

± a n (^ e qq i ) k 0 s ( q i , q 2 ) e nq i )

+

n = 0 5

Wq(i) = S1 d2 (enqiH) ds, r 2 8 q 2 V w(2)= s; S d2 Qq,n (еПq2) H 2 ) ds; £ q HiH2 8qiSq2 V (z ) den/ S Hi H2 dqi ds; W S d(enq1) Hi) Q(0) Qq,n Q(i) Qq,n Q(2) Qq,n V dqi HiH 2 V dq 2 = J e( qi, q 2 ) eqq 2eqq2)ds, S ( S dq 2 Hi H V ds; 7 d(nq2)H2 ) 8 qi 7 ds, = J eqq2) H2-Пq2)ds S = - (q2) X ^eV. ds; J q H 2 8 q 2 Wq,n ^ Q. V q,n () i д(еПqi) H 2 ) = (f> e ()---ds J q Hi H2 - d(e nq2) H 2 ) ds; ^ -i-2 S = I- (z) — I q HiH q, n = V(i) - Vq, n = +-- S d ' i а2-Пz) + VHi H 2 8 qi Hi de nz Л Hi H2 8q 2 V H2 8q 2 7 7 ds. Систему матричных уравнений (11) можно представить в виде одного однородного матричного уравнения a ^- b = 0, c где ^ = k 2 W(0) + W(i) + в2 W(2) W - i в W Q i в V ko2 Q(0) + Q(i) + в2 Q(2) i в V . - i в Q k02 V (0) + V (i)_ Записывая условие нетривиальности решений системы (11) – приравнивая определитель матрицы ^ нулю, получаем дисперсионное уравнение. Отметим особенности и преимущества численной реализации предложенного метода. Из формул (12) видно, что от функции диэлектрического заполнения е(x, у ) зависят только матрицы Q(x), Q(y) и Q(2), которые при этом не зависят ни от частоты, ни от значения продольной постоянного волнового числа в. В результате для сколь угодно сложной структуры (в предложенном методе нет никаких ограничений на характер диэлектрического заполнения) матрицы, входящие в (13), рассчитываются лишь единожды, а затем, при изменении частоты и продольного волнового числа в, они просто домножаются на k2 и в2. Это позволяет существенно сократить время расчета дисперсионных характеристик анализируемой структуры. Все остальные матрицы в (13) не зависят ни от частоты, ни от структуры диэлектрического заполнения и определяются исключительно геометрией ограничивающей идеально проводящей поверхности (т. е., по сути, формой волновода сравнения). Это также позволяет вычислять их значения один раз и использовать при любых значениях частоты и продольного волнового числа. Отмеченные особенности представленного метода обеспечивают его существенное преимущество в скорости расчетов по сравнению с методом частичных областей [5] или сеточными методами [6]. Практические результаты применения представленного подхода для частных случаев декартовых координат (при расчете планарных волноводов и прямоугольных волноводов со сложным диэлектрическим заполнением) и радиальных координат (при расчете круглых волноводов со сложным диэлектрическим заполнением) приведены в [7–10]. Все приведенные в указанных работах результаты свидетельствуют о работоспособности и эффективности представленного метода. Заключение В общей формулировке с использованием метода Галеркина представлен подход к расчету дисперсионных характеристик экранированных волноводов с произвольным диэлектрическим заполнением. Особенностью подхода является запись компонент поля в виде рядов по набору базисных функций, обладающих свойством полноты и удовлетворяющих граничным условиям на идеально проводящих границах волновода.

Список литературы Применение спектрального метода к расчету дисперсии волн регулярных волноводов с произвольным диэлектрическим заполнением

- Маделунг Э. Математический аппарат физики. М.: Наука, 1961. 618 с.

- Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. М.: Наука, 1968. 624 с.

- Никольский В.В., Никольская Т.И. Декомпозиционный подход к задачам электродинамики. М.: Наука, 1983. 304 с.

- Ильинскиий А.С., Кравцов В.В., Свешников А.Г. Математические модели электродинамики. М.: Высшая школа, 1991. 224 с.

- Егоров Ю.В. Частично заполненные прямоугольные волноводы. М.: Наука, 1986. 512 с.

- Rahman B.M.A., Davies J.B. Finite-element analysis of optical and microwave waveguide problems // IEEE Trans. 1984. V. MTT-33. № 1. P. 20-28.

- Агалаков А.Н., Раевский С.Б., Титаренко А.А. Спектральный метод расчета прямоугольных экранированных волноводов с произвольным анизотропным заполнением // Радиотехника и электроника. 2013. Т. 58. № 6. С. 1-11.

- Раевский С.Б., Титаренко А.А. Решение внешней краевой задачи о распространении электромагнитных волн в направляющей диэлектрической структуре произвольного поперечного сечения // Журнал вычислительной математики и математической физики. 2009. Т. 49. № 12. С. 2201-2213.

- Раевский С.Б., Титаренко А.А. Расчет открытых продольно-регулярных диэлектрических волноводов с произвольным поперечно-неоднородным сечением // Радиотехника и электроника. 2009. Т. 54. № 11. С. 1285-1299.

- Раевский С.Б., Титаренко А.А. Расчет дисперсии симметричных волн круглого волновода с произвольным заполнением // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2007. Т. 10. № 1. С. 89-94.