Применение SSR маркеров для изучения генетического разнообразия Venturia inaequalis на Северном Кавказе в агрофитоценозах разного типа

Автор: Супрун И.И., Насонов А.И., Токмаков С.В., Барсукова Ольга Николаевна, Якуба Г.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Генетические и физиологические основы селекции

Статья в выпуске: 1 т.53, 2018 года.

Бесплатный доступ

Парша яблони, вызываемая аскомицетом Venturia inaequalis (Cooke) G. Winter, - одно из самых вредоносных заболеваний этой культуры, приводящее во всем мире к значительным экономическим потерям урожая яблок. Северо-Кавказский регион относится к зоне с климатическими условиями, благоприятными для ее распространения. Исследования генетического разнообразия возбудителя заболевания необходимо для разработки селекционных программ и систем фитосанитарной защиты против патогена. В представляемой работе впервые был изучен SSR-полиморфизм популяций фитопатогена V. inaequalis, сформировавшихся в агрофитоценозах, которые различались по структуре и были локализованы в географически удаленных точках на территории Краснодарского края и Республики Адыгея (два промышленных сада и коллекция вида Malus orientalis, расположенные в Прикубанской и Предгорной агроэкологических зонах региона). Генетическая гетерогенность популяций растения-хозяина в точках отбора существенно различалась: промышленный сад - моносортовые насаждения яблони домашней сортов Гала, Ренет Симиренко, Голден Делишес и Чемпион; видовая коллекция яблони восточной - образцы, отобранные в разных частях ареала ее природной популяции. В работе использовали восемь SSR маркеров, предложенных разными авторами для изучения этого патогена: 1аac4f, Viga7/116, Vitc1/2, Vitcca7/P, Vicacg8/42, Viga3/z, 1tcla, Vitc2/D. SSR-анализ полученной нами выборки из 36 моноспоровых изолятов по изученным маркерам выявил 4 аллеля на локус для 1aac4f, 6 - для Vitc2/D, 10 - для Viga7/116 и Vicacg8/42, 11 - для Vitcca7/P и 12 - для Vitc1/2 и 1tcla. По маркеру Viga3/z был обнаружен один аллель. Несмотря на то, что по ряду маркеров распространенность обнаруженных аллелей в трех изученных субпопуляциях V. inaequalis варьировала, различия по этому показателю были недостаточными для дифференциации анализируемых субпопуляций. Результаты выполненной UPGMA-кластеризации не отражали взаимосвязи между распределением штаммов и их географическим происхождением, что указывает на слабые межпопуляционные различия. Это может свидетельствовать о свободном потоке генов между изученными популяциями, обусловленном (в силу значительного для естественного переноса спор расстояния) деятельностью человека. Полученные данные позволили сделать вывод о значительном генетическом разнообразии в исследованной выборке моноспоровых изолятов. Было выявлено более высокое генетическое разнообразие популяции V. inaequalis, сформировавшейся на растениях M. orientalis из коллекции генетических ресурсов, что свидетельствует о влияние гетерогенности популяции растения-хозяина на генетический полиморфизм патогена. Сравнение различий в полиморфизме по некоторым SSR маркерам, обнаруженным в представленной работе, с результатами зарубежных ученых, исследовавших полиморфизм в европейских популяциях V. inaequalis, позволяет, по нашему мнению, предположить, что популяции V. inaequalis в изученном нами регионе генетически отличаются от европейских.

Парша яблони, генетическое разнообразие, ssr маркеры, аллельный полиморфизм, северный кавказ

Короткий адрес: https://sciup.org/142214116

IDR: 142214116 | DOI: 10.15389/agrobiology.2018.1.170rus

Текст научной статьи Применение SSR маркеров для изучения генетического разнообразия Venturia inaequalis на Северном Кавказе в агрофитоценозах разного типа

Овощной горох (Pisum sativum L.) — исключительно важная продовольственная культура: в фазу технической спелости он служит источником высококачественных белков, углеводов, микроэлементов и витаминов. Основная форма углеводов в семенах гороха — крахмал. Соотношение полисахаридов амилозы и амилопектина, образующих крахмал, контролируется генетически. Известно, что в крахмале семян с морщинистой поверхностью (мозговых), которые присущи сортам овощного гороха, на амилозу приходится не менее 60 %, в то время как в семенах с гладкой поверхностью — 25-30 % (1). По природе мономеров, из которых построены полисахариды крахмала, он сходен с клетчаткой (последняя играет важную роль в поддер- жании функции кишечника и способствует предотвращению рака толстой кишки): в крахмале это α-форма глюкозы, в целлюлозе — β-форма, при этом структура образуемых гомополимеров неодинакова (2-4).

Высокоамилозный крахмал определяет более медленное перезревание зерна в фазу технической спелости (5), что востребовано при производстве овощного гороха. Крахмал высокоамилозных сортов также служит ценным сырьем в химической промышленности при создании биодеградирующих пластмасс (6), к примеру технических и упаковочных (в том числе съедобных пленок для пищевой промышленности), а также термопластических пленок для медицины (7). Таким образом, создание сортов овощного гороха, в семенах которых повышено содержание не только витаминов, микронутриентов, но и амилозы, становится важным направлением селекции, особенно в связи со стратегией биофортификации — повышения питательной ценности сельскохозяйственных культур.

У гороха описано не менее 6 генов (локусов), ответственных за синтез крахмала, амилозы и амилопектина ( r, rb , rug3 , rug4 , rug5, lam ) (8). Наиболее перспективен для использования в селекции рецессивный аллель r локуса RUGOSUS. В гомозиготном состоянии он определяет мозговую (морщинистую) поверхность семян. У генотипов rr в зародышах значительно снижается активность фермента SBE (starch branching enzyme), ответственного за синтез амилопектина, что, в свою очередь, приводит к уменьшению количества крахмала, увеличению содержания амилозы и 2-кратному накоплению сахарозы по сравнению с аналогичным показателем для гладких семян. У таких растений семена на вкус более сладкие и поглощают больше воды, которую они отдают при созревании, приобретая морщинистую поверхность. При этом происходит уменьшение относительной доли запасного белка легумина (9). Рецессивная мутация гена rb уменьшает активность АДФ-глюкозо-пирофосфорилазы, ответственной за скорость превращения сахарозы в крахмал. В результате 2-кратно снижается синтез крахмала (в сравнении с диким типом), увеличивается содержание глюкозы и жира (10, 11). Рецессивный аллель rug3 проявляется сокращением доли крахмала в семенах (до 1 % от сухого вещества, тогда как у дикого типа она достигает 50 %) и в листьях ввиду отсутствия активности пластидной фосфоглюкомутазы (PGM), катализирующей превращение глюкозо-6-фосфата в глюкозо-1-фосфат (12). Мутация в локусе rug4 вызывает снижение активности синтетазы сахарозы (Sus) в развивающихся семенах, корнях, клубеньках и листьях (13). Рецессивный аллель rug5 приводит к уменьшению активности крахмальной синтазы II (SSII), участвующей в синтезе амилопектина, удлиняя его молекулы, в сравнении с молекулами дикого типа (14). Аллель lam кодирует ослабленную версию связанной с гранулами крахмальной синтазы I, не оказывает влияния на изменение формы семени и содержание крахмала, приводит к значительному уменьшению синтеза амилозы в эмбрионах (15, 16). Известно, что содержание амилозы в крахмале увеличивается в заключительные фазы развития семени (17).

В мировой научной литературе работы, посвященные скринингу сортов гороха по содержанию амилозы в семенах и характеру изменчивости этого признака, очень немногочисленны (2, 3, 18, 19). При этом, например, M. Hybl c соавт. (19), несмотря на большой объем изученного материала (более 400 образцов), проводили оценку в течение одного года, и сами авторы считают полученные результаты предварительными. Сведения же о связях состава крахмала овощного гороха с другими селекционно значимыми признаками отсутствуют вообще. Между тем, в селекцию овощного гороха все больше вовлекаются безлисточковые морфотипы ( af ) 180

и формы с детерминантным типом роста ( det, def ), у которых существенно изменен морфофизиологический статус растения (20). Сообщалось о создании безлисточкового высокоамилозного сорта гороха с содержанием крахмала в семенах 28,8 % и амилозы в крахмале 70,9 % (21). Перспективно получение форм с фасциацией стебля в сочетании с детерминантным типом роста (аллели генов det и fa ) (22-24). Поэтому для целенаправленного выведения высокоамилозных сортов с перечисленными признаками необходимо знать, какова взаимосвязь этих признаков с углеводным составом семян.

В настоящей работе мы впервые изучили полиморфизм набора образцов овощного гороха из коллекции ВИР и селекционных форм по составу крахмала в зрелых семенах, сравнив показатели в сезоны вегетации с разными погодными условиями, и выделили генотипы с высоким содержанием амилозы в крахмале. При этом выявили связь между количеством амилозы, мелкосемянностью (низкая масса 1000 семян) и числом семян в бобе, но отсутствие различий по накоплению амилозы между традиционным морфотипом и морфотипами, полученными на основе рецессивных мутаций, что указывает на возможность вовлечения как обычных, так и безлисточковых форм в селекцию высокоамилозных сортов.

Нашей целью была количественная оценка содержания крахмала и амилозы в семенах овощного гороха и анализ связей между этим показателем и другими селекционно значимыми признаками растений.

Методика. Материалом для исследования служили 39 образцов овощного гороха из коллекции ВИР (Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова) и селекционного материала Крымской опытно-селекционной станции. В выборку входили современные сорта, перспективные линии и оригинальные мутантные формы, происходящие из шести стран — России (18 шт.), Нидерландов (16 шт.), Германии (2 шт.), Бельгии (1 шт.), США (1 шт.) и Турции (1 шт.). У всех образцов семена мозговые (морщинистые), что свидетельствует о наличии в генотипе рецессивного аллеля r в гомозиготном состоянии. Из 39 изученных образцов 30 имели обычный морфотип по листу ( Af ) и 9 были безлисточковы-ми (усатые) (мутация af ). При этом 3 образца были гомозиготами по аллелю det , контролирующему ограниченный (детерминантный) тип роста. Кроме того, в выборку включили оригинальную фасциированную форму (спонтанный мутант по аллелям fa или fas ).

Полевые исследования проводили в 2015-2016 годах на селекционных полях Крымской опытно-селекционной станции (Краснодарский край). Почвы участка — слитые и деградированные черноземы глинистого механического состава. Посев осуществлялся сеялкой СКС-6-10 с междурядьем 15 см на глубину 5-6 см, площадь делянки под каждый образец — 10 м2. В соответствии с нормой высева овощного гороха на делянке умещалось 900-1200 растений, из которых в фазу технической спелости отбирали 15 растений для морфоструктурного анализа. При наступлении биологической зрелости уборку семян проводили селекционным комбайном Sampo 130 («Sampo Rosenlew Oy», Финляндия). Семена доводили до оптимальной влажности (14 %), после чего отбирали пробы для биохимических исследований.

Фенологические, морфологические и биометрические параметры изучали в соответствии с рекомендациями (25) и методикой полевых опытов (26). Для оценки продуктивности растений в фазу технической спелости собирали учетные снопы. Растения в снопах обмолачивали вручную, после чего взвешивали полученный зеленый горошек и рассчитывали массу зерна с одного растения.

Содержание крахмала определяли по Эверсу с использованием кругового поляриметра СМ-З («Загорский оптико-механический завод», Россия) (27), количество амилозы в крахмале — с помощью фотоколориметра КФК-2МП («Загорский оптико-механический завод», Россия) (27, 28). Биохимический анализ выделившихся образцов проводили в 3-кратной повторности.

При статистической обработке данных рассчитывали средние ( x ср.) и стандартные ошибки средних (±SEM). Средние значения показателей у обычных и мутантных форм сравнивали по t -критерию Стьюдента (t-test). Различия считали достоверными при р < 0,05. Дисперсионный анализ (ANOVA) проводили с использованием критерия наименьшей значимости (LSD test). Для математической обработки данных применяли пакет программы Statistica 10 («StatSoft, Inc.», США).

Результаты . Условия вегетации растений в годы исследований были контрастными. В 2015 году в период от посева до всходов гидротермический коэффициент (ГТК) составил 7,9 (при оптимальном значении 1,0-1,2). С фазы 2-3 листьев и до цветения среднесуточные температуры превышали оптимальные при практически полном отсутствии осадков, но 31 мая выпало 45,5 мм осадков, в результате чего окончание налива бобов совпало с условиями переувлажнения (ГТК от 2,0 до 2,8). В 2016 году после посева и до фазы 2-3 листьев сумма активных температур больше 10 °С превышала показатель 2015 года, создавая более благоприятные условия для роста растений. В период фаза 2-3 листьев—цветение в 2016 году сумма активных температур была ниже, а сумма осадков — выше, чем в 2015, и ГТК в среднем оказался равен 0,8. Во время налива бобов достаточная сумма активных температур выше 10 °С и большое количество осадков положительно отразились на продуктивности семян с растения в фазу технической спелости.

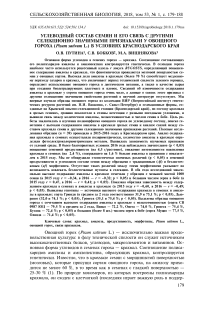

Сравнивая погодные условия 2 лет исследований, можно констатировать, что второй год был более благоприятным для роста и развития овощного гороха. Продуктивность зерна (масса семян с растения) в фазу технической спелости у сортов и линий в 2015 году была статистически значимо (р < 0,05) ниже, чем в 2016 (на 4,5 г/растение). В 2015 году продуктивность варьировала от 3,5 до 12,9 г/растение, в 2016 году — от 5,0 до 18,3 г/растение. Среднее содержание крахмала в биологически зрелых семенах, напротив, было значимо (р < 0,05) выше в 2015 году и варьировало в зависимости от сорта от 29,4 до 37,4 %, тогда как в 2016 — от 26,0 до 35,8 %. Содержание амилозы и его колебания были почти одинаковыми в оба года (от 61,2 до 82,1 % в 2015 и от 61,9 до 82,6 % в 2016 году), но среднее значение за 2015 год в сравнении с 2016 годом было ниже на 1,6 % (р < 0,05) (табл. 1).

1. Продуктивность и биохимические показатели в изученной выборке сортов, линий и мутантных форм овощного гороха ( Pisum sativum L.) по годам наблюдений ( n = 39, x ср. ±SEM, Краснодарский край)

|

Название, ¹ по каталогу ВИР (генотип) |

Страна происхождения |

Продуктивность, г/растение |

Содержание, % |

||||

|

крахмал |

амилоза в крахмале |

||||||

|

2015 |

2016 |

2015 |

2016 |

2015 |

2016 |

||

|

Г-9349/5, к-9349 |

Россия |

5,9 |

16,2 |

33,7 |

29,5 |

66,4 |

72,9 |

|

Увертюра, и-148154 |

Бельгия |

3,7 |

14,5 |

36,6 |

31,9 |

61,3 |

73,6 |

|

Салинеро, и-148155 |

Нидерланды |

4,8 |

15,3 |

30,2 |

29,6 |

71,5 |

72,2 |

|

Асана, и-148158 |

Нидерланды |

3,5 |

12,0 |

29,6 |

29,6 |

73,8 |

72,7 |

|

Прим, и-0155213 |

Россия |

5,0 |

12,9 |

32,0 |

27,1 |

70,0 |

70,0 |

|

Стайл, и-148163 ( afaf ) |

США |

4,9 |

10,1 |

31,8 |

30,1 |

67,7 |

72,8 |

|

Карина, и-630921 |

Нидерланды |

4,2 |

14,1 |

34,2 |

30,2 |

62,8 |

76,1 |

|

Хезбана, и-148159 ( afaf ) |

Нидерланды |

7,6 |

9,9 |

33,6 |

29,6 |

68,6 |

75,0 |

Продолжение таблицы 1

|

Винко, и-148164 |

Нидерланды |

5,8 |

8,6 |

31,2 |

29,8 |

68,5 |

75,9 |

|

Альфа 2, к-7071 |

Россия |

9,6 |

7,2 |

31,4 |

28,8 |

68,0 |

71,4 |

|

Олинда, и-630922 |

Нидерланды |

6,6 |

17,2 |

34,0 |

31,7 |

70,1 |

72,6 |

|

Г-9424/7, к-9424 |

Россия |

8,4 |

14,7 |

36,1 |

31,8 |

69,1 |

74,3 |

|

Гропеса, к-9730 ( afaf ) |

Нидерланды |

5,5 |

16,1 |

34,4 |

35,8 |

76,3 |

74,4 |

|

Г-305/28 |

Россия |

8,9 |

18,3 |

35,5 |

28,1 |

61,2 |

72,6 |

|

СВ 0987 ЮЦ, к-9728 |

Нидерланды |

6,7 |

9,4 |

30,3 |

32,2 |

82,1 |

76,8 |

|

Грюнди, и-148165 |

Нидерланды |

6,8 |

12,5 |

34,2 |

29,6 |

74,4 |

75,7 |

|

Муцио, и-148166 |

Нидерланды |

8,3 |

8,7 |

32,4 |

29,3 |

75,6 |

79,3 |

|

Беркут, к-8856 |

Россия |

11,6 |

11,0 |

33,8 |

29,5 |

67,5 |

74,6 |

|

Эштон, и-148174 |

Нидерланды |

6,0 |

15,1 |

31,9 |

27,9 |

74,3 |

82,6 |

|

Дьюранго, и-148170 |

Нидерланды |

6,3 |

9,4 |

33,2 |

30,7 |

75,8 |

72,3 |

|

Веста, к-9352 |

Россия |

12,5 |

15,7 |

32,7 |

30,8 |

68,1 |

74,0 |

|

Ресал, и-148175 |

Нидерланды |

9,0 |

12,3 |

32,6 |

30,9 |

67,8 |

66,7 |

|

Донана, и-148177 ( afaf ) |

Нидерланды |

7,5 |

5,0 |

32,7 |

32,0 |

66,5 |

64,3 |

|

Бинго, и-148178 ( afaf ) |

Нидерланды |

9,1 |

12,2 |

34,8 |

31,6 |

70,1 |

68,0 |

|

Омега, и-148176 |

Турция |

10,1 |

9,4 |

32,4 |

30,2 |

73,0 |

75,0 |

|

Дружный, к-9351 ( detdet ) |

Россия |

10,0 |

14,6 |

37,4 |

31,8 |

66,8 |

64,2 |

|

Спонтанный мутант ( fafa , fasfas ) Россия |

10,5 |

12,4 |

34,3 |

34,2 |

65,2 |

63,5 |

|

|

Г-388/45 |

Россия |

10,7 |

15,9 |

35,1 |

31,1 |

64,7 |

66,8 |

|

Рейньер, и-148181 |

Германия |

12,0 |

15,0 |

34,8 |

34,6 |

68,0 |

62,4 |

|

Амбассадор, и-148179 |

Германия |

7,9 |

12,0 |

33,4 |

31,2 |

69,6 |

72,4 |

|

Адагумский, к-7071 |

Россия |

9,3 |

8,7 |

36,3 |

31,7 |

66,8 |

64,9 |

|

Г-349/442 ( afaf , detdet ) |

Россия |

7,4 |

13,8 |

32,7 |

32,8 |

72,8 |

67,7 |

|

Парус, к-9350 ( afaf ) |

Россия |

8,1 |

11,2 |

30,3 |

26,0 |

75,0 |

78,4 |

|

Г-344/16 |

Россия |

10,2 |

12,2 |

31,3 |

30,4 |

68,7 |

61,9 |

|

Бутана, и-148180 ( afaf ) |

Нидерланды |

8,9 |

9,6 |

31,8 |

29,9 |

73,0 |

71,8 |

|

Г-387 ( afaf , detdet ) |

Россия |

7,8 |

14,2 |

33,3 |

32,2 |

72,0 |

69,5 |

|

Г-359/58 |

Россия |

11,5 |

17,4 |

30,6 |

29,6 |

73,3 |

67,7 |

|

Красавчик, к-9449 |

Россия |

11,3 |

15,7 |

29,4 |

27,6 |

78,3 |

77,2 |

|

Исток, к-9353 |

Россия |

12,9 |

11,8 |

32,5 |

30,9 |

74,4 |

76,8 |

|

x ср. ±SEM |

8,1±0,4* |

12,6±0,5* 33,0±0,3* 30,6±0,3* |

70,2±0,7 |

71,8±0,8 |

|||

* Различия по годам статистически значимы по t -критерию Стьюдента при p < 0,05.

Сравнение по t -критерию Стьюдента семенной продуктивности, содержания и состава крахмала в семенах у 35 образцов с обычным типом роста, но имеющих разный листовой морфотип, свидетельствовало об отсутствии значимой разницы (при р < 0,05 ) в проявлении этих признаков между листочковым (обычным) и безлисточковым (усатым) формами (табл. 2). В среднем по годам продуктивность листочковых морфотипов была равна 10,6 г/растение, содержание крахмала в семенах — 31,6 %, содержание амилозы в крахмале — 71,4 %, а для усатых форм эти показатели составили соответственно 9,0 г/растение, 31,7 % и 71,6 % (при р < 0,05 ) .

-

2. Семенная продуктивность, содержание крахмала в семенах и амилозы в крахмале у изученных образцов овощного гороха (Pisum sativum L.) в зависимости от морфотипа по годам наблюдений (xср.±SEM, Краснодарский край)

* Различия с обычным типом статистически значимы по t -критерию Стьюдента при p < 0,05.

Следует отметить, в последние десятилетия генеральное направление селекции зернового гороха базируется на использовании безлисточко-вых генотипов как более технологичных и адаптивных. По экологической устойчивости лучшие безлисточковые сорта не уступают листочковым, демонстрируя преимущество по урожайности в годы, контрастные по гидро- термическому режиму (22). Однако в селекции овощного гороха в нашей стране они еще не стали приоритетными. Между тем, ранее в условиях Краснодарского края нами выявлены овощные сорта безлисточкового мор-фотипа, которые по урожайности зеленого горошка, распределению сухих веществ, продуктивности листовой поверхности и чистой продуктивности фотосинтеза достоверно не отличались от сортов-стандартов с обычным морфотипом (29). Эти результаты дают основание полагать, что и высоко-амилозные сорта могут создаваться на основе безлисточковых морфотипов.

В отношении перспективности мутантных форм с ограниченным ростом стебля пока сложно сделать определенное заключение. В 2015 году у детерминантных образцов и форм с фасциацией стебля также не выявили каких-либо особенностей и значимой разницы по продуктивности и углеводному составу семян при сравнении со средними показателями в выборке растений с обычным типом роста стебля (см. табл. 2). Однако в условиях 2016 года у мутантов отмечали более высокое содержание крахмала в семенах и низкое — амилозы в крахмале в сравнении с таковым у образцов, не несущих эти мутации (см. табл. 2). В среднем по годам продуктивность мутантных форм составила 11,3 г/растение, содержание крахмала в семенах — 33,6 %, амилозы в крахмале — 67,7 % (при p < 0,05). Известно, что сорта с детерминантным типом роста технологичны при уборке и характеризуются сжатым репродуктивным периодом, дружным созреванием, устойчивостью к полеганию (21, 23). Поэтому мы считаем, что в дальнейшем необходимо продолжить изучение углеводного состава семян у таких мутантов с привлечением большего числа образцов.

Таким образом, за 2 года наблюдений содержание крахмала у всех изученных нами образцов овощного гороха изменялось в пределах 26,037,4%, амилозы — от 61,9 до 82,6 %. Столь большая изменчивость свидетельствует о необходимости скрининга генофонда овощного гороха при поиске исходного материала для селекции высокоамилозных сортов.

Корреляционный анализ (табл. 3) показал наличие связей, устойчивых в течение 2 лет. Так, содержание амилозы в крахмале отрицательно коррелировало с количеством крахмала в семенах (в 2015 году r = -0,60, в 2016 году r = -0,49). Следует отметить, что в научной литературе сведения о связи содержания амилозы и крахмала в морщинистых семенах противоречивы. Если R. Kosson с соавт. (30) тоже указывают на отрицательную корреляцию, то M. Hybl с соавт. (19) нашли положительную связь между этими признаками. Напомним, однако, что последние авторы признают свои результаты предварительными, но скрининг такого рода также считают необходимым для селекции на улучшение углеводного состава семян овощного гороха. Нами впервые выявлена отрицательная связь между содержанием амилозы в крахмале и массой 1000 семян (в 2015 году r = -0,34, в 2016 — r = -0,32) и положительная — с числом семян в бобе (по годам r = 0,47 и r = 0,41). То есть чем меньше масса 1000 семян, тем больше их число в бобе и выше содержание амилозы в крахмале, а повышенное содержание крахмала в семенах предполагало уменьшение содержания амилозы. Таким образом, перспективными для селекции можно считать образцы с содержанием амилозы в крахмале более 70 % и массой 1000 семян менее 150 г: сорта СВ 0987 ЮЦ (к-9728, 87 г), Винко (и-148164, 131 г) и Омега (и-148176, 135 г) традиционного морфотипа, безлисточковые сорта Гропеса (к-9730, 87 г), Бутана (и-148180, 146 г) и сорта с 8-10 семенами в бобе Муцио (и-148166, 10,0 шт.), Грюнди (и-148165, 8,5 шт.), СВ 0987 ЮЦ (8,4 шт.), Бутана (8,4 шт.), Олинда (и-630922, 8,3 шт.), Гропеса (8,0 шт.). Отметим, что сорта Муцио и Олинда характеризовались также средним варьированием числа 184

семян в бобе в оба года наблюдений (Сv от 10 до 20 %), тогда как у остальных оно было высоким.

-

3. Корреляции между содержанием амилозы и крахмала в семенах и другими селекционно значимыми признаками у изученных образцов овощного гороха ( Pisum sativum L.) по годам наблюдений (Краснодарский край)

-

4. Сорта овощного гороха ( Pisum sativum L.), выделившиеся в изученной выборке ( n = 39) высоким содержанием крахмала и амилозы по годам наблюдений (Краснодарский край)

* Корреляции статистически значимы при p < 0,05.

|

Сорт |

Страна происхождения |

Содержание, % |

|||

|

крахмал |

амилоза в крахмале |

||||

|

2015 |

1 2016 |

2015 |

2016 |

||

|

Прима (К) |

Россия |

32,2 |

27,1 |

70,0 |

70,0 |

|

Салинеро |

Нидерланды |

30,3* |

29,6* |

71,5 |

72,2 |

|

Асана |

Нидерланды |

29,6* |

29,6* |

73,8* |

72,7* |

|

Олинда |

Нидерланды |

33,8* |

31,7* |

70,1 |

72,6* |

|

Гропесаа |

Нидерланды |

34,2* |

35,8* |

76,3* |

74,4* |

|

СВ 0987 ЮЦ |

Нидерланды |

30,1* |

32,2* |

82,1* |

76,8* |

|

Грюндиа |

Нидерланды |

34,1* |

29,6* |

74,4* |

75,7* |

|

Муцио |

Нидерланды |

32,1 |

29,3* |

75,6* |

79,3* |

|

Эштон |

Нидерланды |

31,8 |

27,9* |

74,3* |

82,6* |

|

Дьюрангоа |

Нидерланды |

32,9* |

30,7* |

75,8* |

72,3* |

|

Омега |

Турция |

32,3 |

30,2* |

73,0* |

75,0* |

|

Парус |

Россия |

30,4* |

26,0* |

75,0* |

78,4* |

|

Бутана |

Нидерланды |

31,8 |

29,9* |

73,0* |

71,8 |

|

Красавчик |

Россия |

29,4* |

27,6 |

78,3* |

77,2* |

|

Исток |

Россия |

32,3 |

30,9* |

74,4* |

76,8* |

|

x ср. ±SEM |

31,8±0,4 |

29,9±0,6 |

74,5±0,8 |

75,2±0,9 |

|

П р и м е ч а н и е. К — сорт-контроль; а — источники аллелей высокого содержания крахмала в семенах и амилозы в крахмале. Описание сортов (коллекция ВИР, Всероссийский институт генетических ресурсов растений им. Н.И. Вавилова, г. Санкт-Петербург) и селекционных образцов (Крымская опытно-селекционная станция, Краснодарский край) см. в таблице 1.

* Различия с контролем статистически значимы при p < 0,05.

Всего за 2 года изучения из 39 образцов мы отобрали 15 с высоким185

содержанием амилозы в крахмале (более 70 %) (табл. 4). Также выделились сорта, значительно превосходящие сорт-контроль по содержанию крахмала в семенах: Грюнди — со средним по годам содержанием крахмала 31,9 % и амилозы в крахмале 75,0 %, Дьюранго — с показателями соответственно 31,8 и 74,1 % и сорт Гропеса безлисточкового морфотипа — с показателями 35,0 и 75,4 % (см. табл. 4).

Итак, установлена зависимость углеводного состава семян овощного гороха (количество крахмала в семенах и содержание в нем амилозы) с условиями вегетации и выявлен характер взаимозависимости между этими биохимическими показателями и рядом селекционно значимых признаков растений. Отрицательными корреляциями связаны содержание амилозы в семенах и масса 1000 семян, а также количество крахмала в семенах и содержание амилозы в крахмале; положительная связь обнаружена между содержанием амилозы в крахмале и числом зерен в бобе. Не найдены статистически значимые различия по семенной продуктивности, содержанию крахмала в зрелых семенах и амилозы в крахмале между листочковым (обычным) и безлисточковым (усатым) морфотипами. Следовательно, селекцию на повышенное содержание крахмала и амилозы в семенах можно вести на основе обоих морфотипов. Выявлены образцы, которые могут быть использованы в селекции как источники генов, определяющих высокое содержание крахмала в семенах и амилозы в крахмале, а также признаки, положительно связанные с высоким накоплением амилозы, — мелкосемянность (с массой 1000 семян менее 150 г) и число зерен в бобе более 8 шт.

Список литературы Применение SSR маркеров для изучения генетического разнообразия Venturia inaequalis на Северном Кавказе в агрофитоценозах разного типа

- MacHardy W.E. Apple scab: biology, epidemiology, and management. The American Phytopathological Society, St. Paul, MN, 1996.

- Насонов А. И., Супрун И.И. Парша яблони: особенности возбудителя и патогенеза. Микология и фитопатология, 2015, 49(5): 275-285.

- Седов Е.Н., Жданов В.В., Серова З.М., Макаркина М.А. Селекция яблони на устойчивость к парше: развитие идей Н.И. Вавилова и И.В. Мичурина. Сельскохозяйственная биология, 2013, 1: 42-52.

- Федорова Р.Н. Парша яблони. Л., 1977.

- Барсукова О.Н. Расовый состав Venturia inaequalis (Cke.) Wint. на Кавказе. Микология и фитопатология, 1985, 19(6): 499-502.

- Барсукова О.Н. Парша яблони в европейской части СССР. Микология и фитопатология, 1983, 17(5): 395-403.

- Дорожкин Н.А., Бондарь Л.В., Коновалова Н.А. Вирулентность возбудителя парши яблони. Микология и фитопатология, 1979, 13(5): 401-404.

- Цикаридзе О.Н., Турцеладзе З.Р., Лежава И.Л., Микаберидзе М.С. Расовая дифференциация Venturia inaequalis (Cke.) Wint. -возбудителя парши яблони в условиях Грузии. Сообщения АН ГССР, 1983, 3(1): 101-104.

- Жданов В.В., Седов Е.Н. Селекция яблони на устойчивость к парше. Тула, 1991.

- Tenzer I., Degli-Ivanissevich S., Morgante M., Gessler C. Identification of microsatellite markers and their application to population genetics of Venturia inaequalis. Phytopathology, 1999, 89(9): 748-753.

- Tenzer I., Gessler C. Subdivision and genetic structure of four populations of Venturia inaequalis in Switzerland. Eur. J. Plant Pathol., 1997, 103(6): 565-571.

- Gladieux P., Zhang X.G., Afoufa-Bastien D., Sanhueza R. V., Sbaghi M., Le Cam B. On the origin and spread of the scab disease of apple: out of Сentral Asia. PLoS ONE, 2008, 3(1): 1455 ( ) DOI: 10.1371/journal.pone.0001455

- Gladieux P., Zhang X.G., Roldan-Ruiz I.R., Caffier V., Leroy T., Devaux M., Glabeke S.V., Coart Е., Cam B.L. Evolution of the population structure of Venturia inaequalis, the apple scab fungus, associated with the domestication of its host. Mol. Ecol., 2010, 19(4): 658-674 ( ) DOI: 10.1111/j.1365-294X.2009.04498.x

- Xu X.-M., Yang J.-R., Thakur V., Roberts A.L., Barbara D.J. Population variation of apple scab (Venturia inaequalis) isolates from Asia and Europe. Plant Dis., 2008, 92: 247-252 ( ) DOI: 10.1094/PDIS-92-2-0247

- Xu X., Yang J., Thakur V., Roberts A., Barbara D.J. Population variation of apple scab (Venturia inaequalis) within mixed orchards in the UK. Eur. J. Plant Pathol., 2013, 135(1): 97-104 ( ) DOI: 10.1007/s10658-012-0068-4

- Khajuria Y.P., Kaul S., Dhar M.K. Molecular characterization of Venturia inaequalis causing apple scab in Kashmir. Open Access Scientific Reports, 2012, 1: 339 ( ) DOI: 10.4172/scientificreports.339

- Padder B.A., Sofi T.A., Ahmad M., Shah M.-Ul-D., Hamid A., Saleem S., Ahanger F.A. Virulence and molecular diversity of Venturia inaequalis in commercial apple growing regions in Kashmir. J. Phytopathol., 2013, 161: 271-279 ( ) DOI: 10.1111/jph.12061

- Leroy T., Lemaire C., Dunemann F., Le Cam B. The genetic structure of a Venturia inaequalis population in a heterogeneous host population composed of different Malus species. BMC Evol. Biol., 2013, 13(1): 64 ( ) DOI: 10.1186/1471-2148-13-64

- Насонов А. И., Якуба Г. В., Супрун И. И. Получение аскоспоровой культуры гриба Venturia inaequalis в лабораторных условиях. Микология и фитопатология, 2016, 50(2): 131-132.

- Смольякова В.М., Якуба Г.В. Диагностика, учет и прогноз парши яблони на Северном Кавказе. Научно-методические рекомендации. Краснодар, 2003.

- Теппер Е.З., Шильникова В.К., Переверзева Г.И. Практикум по микробиологии. М., 1979.

- Билай В.И. Методы экспериментальной микологии. Киев, 1982.

- Cenis J.L. Rapid extraction of fungal DNA for PCR amplification. Nucleic Acids Res., 1992, 20: 2380.

- Gu_rin F., Franck P., Loiseau A., Devaux M., Le Cam B. Isolation of 21 new polymorphic microsatellite loci in the phytopathogenic fungus Venturia inaequalis. Mol. Ecol. Notes, 2004, 4(2): 268-270 ( ) DOI: 10.1111/j.1471-8286.2004.00637.x

- Hammer O., Harper D.A.T., Ryan P.D. PAST: Paleontological statistics software package for education and data analysis. Palaeontologia Electronica, 2001, 4(1): 9.

- Peakall R., Smouse P.E. GenAlEx 6.5: genetic analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research -an update. Bioinformatics, 2012, 28(19): 2537-2539 ( ) DOI: 10.1111/j.1471-8286.2005.01155.x

- Nagy S., Poczai P., Cernák I., Gorji AM., Hegedűs G., Taller J. PIC calc: an online program to calculate polymorphic information content for molecular genetic studies. Biochem. Genet., 2012, 50: 670-672 ( ) DOI: 10.1080/09712119.2015.1124328

- Дьяков Ю.Т. Популяционная биология фитопатогенных грибов. М., 1998.