Применение теории потенциала при численном решении обратной задачи гравиметрии

Автор: Арсанукаев З.З., Рудаковская Е.Г.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Геофизика

Статья в выпуске: 3 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты исследования при решении обратной задачи гравиметрии. Показывается, что решение обратной задачи должно происходить в два этапа. На первом шаге определяется контур области, занятой тяготеющими массами, с использованием уравнения Лапласа. На втором шаге используется обобщение уравнения Пуассона для определения плотности распределения масс, заполняющих область, контур которой определен на первом шаге. При этом при постановке задачи аналитического продолжения применяются положения теории потенциала. Приводятся результаты численных расчетов на модельном примере с определением неизвестных значений плотности и значений гравитационного поля внутри области, заполненной гравитирующими массами.

Аналитическое продолжение, уравнение лапласа, теория потенциала

Короткий адрес: https://sciup.org/147246240

IDR: 147246240 | УДК: 550.83 | DOI: 10.17072/psu.geol.21.3.237

Текст научной статьи Применение теории потенциала при численном решении обратной задачи гравиметрии

Важнейшее место в гравиметрии занима-ет задача аналитического продолжения за-данных значений поля на поверхности Зем-ли в нижнее (верхнее) полупространство . Вопросами аналитического продолжения, определения особых точек гравитационных полей занимались такие ученые, как Т.М. Воскобойников, А.А. Логачев, В.И. Андреев,В.м. Березкин и многие дру-гие .В.Н. Страховым был предложен подход по аналитическому продолжению значений, в основе которого лежит разработанный им метод дискретных аппроксимаций физиче-ских полей (Страхов, Арсанукаев, 2002). Реализация этого подхода с использованием соответствующих дискретных схем связана с заменой вторых частных производных дифференциального оператора уравнения Лапласа вторыми разделенными разностя-ми ; непрерывные функции заменяются се-точными функциями. В результате задача аналитического продолжения заданных зна-чений гравитационного поля в нижнее по-лупространство с использованием уравне-ния Лапласа сводится к задаче составления и решения систем линейных алгебраических уравнений . Указанный подход был использо-ван при проведении целого ряда вычисли-тельных экспериментов по аналитическому продолжению для гравитирующих тел с раз-личными формой поверхности и плотностью (Арсанукаев, 2013, 2015, 2016, 2017). Была разработана специальная методика оценки точности расчетных значений гравитацион-НОГО ПОЛЯ, получаемых в нижнем полупро-странстве по заданным значениям; системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ), возникающие при решении задачи аналитического продолжения, решались ме-тодом простой итерации. Следует отметить, что задача аналитического продолжения, Ре -шение которой приведено выше, является не-корректно поставленной в смысле классиче-ской постановки задачи Дирихле для уравне-ния Лапласа в прямоугольнике. Действитель-НО , заданные значения, определяемые на практике по результатам гравиметрической съемки, располагаются только на части кон-тура (в отличии от классической постановки), имеющего форму прямоугольника, обычно на дневной поверхности Земли. Тем не менее были получены вполне удовлетворительные

результаты при аналитическом продолже-НИИ , когда заданные значения поля распола-гались на уровнях (профилях): на уровне Земли : z = 0 и на уровне шага сетки выше уровня Земли : z =-h (ОСЬ Oz направлена вниз). По результатам аналитического про-должения уверенно определяются верхняя кромка области, заполненной тяготеющими массами, особые точки (при наличии), центр тяжести области и с меньшей точностью положение нижней кромки области .

Следующим шагом в решении обратной задачи гравиметрии, после определения на первом шаге контура области, заполненной массами, может быть определение плотно -сти масс также в результате аналитического продолжения , но теперь внутри области, занятой массами . Заданными значениями по всему контуру области при аналитическом продолжении будут являться значения гра-витационного поля, полученные на первом шаге , как указано выше . Но при аналитиче -ском продолжении внутри области, запол-ненной массами, очевидно , предварительно необходимо решить две основные пробле-МЫ . Во-первых, известная формула Пуассо-на, описывающая поле гравитационного по-тенциала внутри масс , здесь непригодна, поскольку при решении задачи аналитиче-ского продолжения на первом шаге с помо-щью уравнения Лапласа, описывающего по-ле гравитационного потенциала (и его про -изводных) вне масс, заданными значениями являются значения вертикального градиента потенциала (аномалия силы тяжести Aq , -лученная в результате гравиметрической съемки); соответственно , «входные » значе-ния поля, которые будут использованы при аналитическом продолжении уже внутри масс , будут значениями поля первой произ-водной потенциала (а не просто потенциа-ла). Во- вторых , для существования решения необходимо, чтобы поле первой производ-ной потенциала было непрерывным во всем пространстве ‒ как внутри масс, так и вне масс .

Остановимся на этих вопросах подробнее (Идельсон, 1932; Sternberg 1974; MacMillan, 1930).

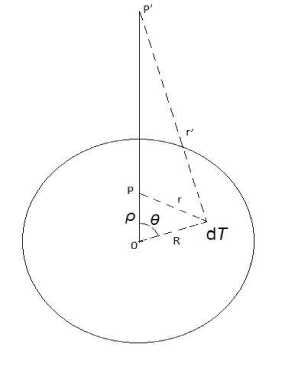

Рис. 1. Однородная сфера

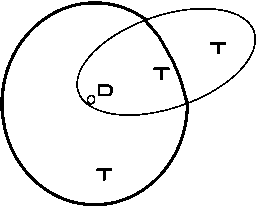

Рис. 2. Тело переменной плотности

Потенциал ее на точку наблюдения P есть m = Jr ^ , (1)

где интегрирование распространено на весь объем сферы Т. Для выполнения квадратур возьмем систему полярных координат с нача-лом в центре сферы и направим полярную ось на точку наблюдения Р (рис. 1). Смотря по тому , будет ли лежать она внутри сферы или вне ее (в Р'), у нас будет р < R или же р > R . Но во всех случаях расстояние r от Р до пере-менного элемента dZ. объема определится по формуле г2 = р2 + й2 — 2pRZ 11^ (2).

y( p)_ j j j ^^ sinOdfM(pdR . (4) oo v^p2 +R2 —2RpcosO

Интеграл (4) вычисляется в квадратурах с :

а) р > R, т.е. притяжение на внешнюю точку Р . :

V(P' )= ^й3-

' 7 з р

Но -тгй есть масса всей сферы М ,

:

V{P! ) =7 . (5)

Таким образом , потенциал всей сферы свелся здесь к точечному потенциалу : -родная сфера притягивает внешнюю точку так , как если бы вся ее масса была сосредо-точена в ее центре . Этот результат легко распространяется на случай сферы, СОСТОЯ-щей из однородных концентрационных ело-ев . Такая сфера тоже притягивает внешнюю точку так, как если бы вся масса была со-средоточена в ее центре .

б) р < R ,т.е. притяжение на внутрен-нюю точку P. Теперь потенциал

V(P) = 2np(R2 -^-) (6)

равен (6). Вводя в эту формулу массу сферы о 2 ЗМ

М,т.е. полагая К =---, можем перепи- сать предыдущее выражение в виде т=^а-^>. (7)

Из формул (5), (6), (7) вытекает ряд важ-ных следствий , :

-

1) Потенциал однородной сферы есть функция , ограниченная и непрерывная во всем пространстве : , и вне ее , в точках Р поверхности сферы,т.е. при р = R обе формулы (5) И (7) дают

V(P)~

.

-

2) Потенциал достигает своего максималь-ного значения внутри сферы, именно в ее центре ( р = 0 ), где он равен

V(Q )=ЗМ = 2npR2 . (8)

2 R

От этого максимального значения потен-циал V(P) непрерывно убывает и при р -t ж стремится к нулю . Причем характер измене-ния потенциала как функции р внутри сферы носит параболический характер, вне сферы он убывает по гиперболическому закону .

-

3) Первые производные потенциала одно-родной сферы являются функциями, ограни-ченными и непрерывными во всем простран-стве ; :

(внутри массы; р < R ) (9)

(вне массы; р > R ). (9а)

На границе, при р = R обе формулы дают ^ = _МР- дК _ М др R3 др ” R2 (10)

^L=_^L др р2 .

-

4) Потенциал V(P) как функция координат точки Р удовлетворяет вне сферы уравнению Лапласа : ; внутри сферы он удовле-

- творяет уравнению

Справедливость первой части следствиям можно установить непосредственным диффе-ренцированием ; для доказательства второй достаточно заметить, что внутри сферы по-тенциал ввиду (6) :

V( Р)=const-^р1 = Const-^(Е? +1? +^29

, но д^) d^f) д^) = д^2 dq2 д^2

и поэтому действительно

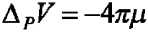

Уравнение (11) носит название уравнения Пуассона; мы заключаем теперь, что уравнение Лапласа есть только его частный слу-чай: вне сферы д = 0, так что уравнение Пуассона переходит в уравнение Лапласа, и мы можем сказать, что потенциал V удовлетворяет во всем пространстве уравнению

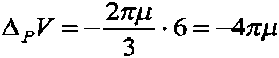

\PV = -4лр.

Полученные результаты для потенциала однородной сферы нетрудно перенести на случай произвольного распределения объ-емных масс с переменной плотностью. Начнем с доказательства справедливости следующего утверждения:

Потенциал любого объема и на любую

, -

.

Пусть Т есть данный объем, Р - точка внутри его. Опишем вокруг Р сферу, объем которой был бы равен Р ; пусть R - ее радиус (рис. 2).

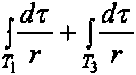

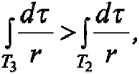

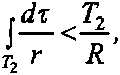

Тогда объем Т распадется на части 11 (внутри сферы) и 22 (вне ее). Обозначим через Тз ту часть объема сферы, которая лежит вне Р; очевидно Тз = Т2. Допустим теперь, что тело однородно и плотность его равна 1. Тогда потенциал Т на Р = dr

,dz ,dt

J •■ J , а потенциал сферы на Р =

?i Т2 Г

Покажем сейчас, что

откуда и будет следовать, что потенциал сферы больше по тенциала объема Р. Для этого достаточно заметить, что

так как расстояния элементов объема Р 2

до Р больше R, и что, так как расстояния элементов Тз до Р меньше R, 3з = 7г и

Нетрудно привести доказательство и для случая, когда Р находится вне Р; потенциал и здесь меньше 2л^2, где R - радиус сферы, объем которой равен Р . Наконец, если тело Р неоднородно, то плотность его, которую мы должны считать ограниченной, будет меньше некоторого максимального значения р '; в этом случае потенциал Р на любую точку Р меньше, чем 2лр 'R2, где R есть радиус сферы, объем которого равен Т.

Из доказанного положения следует, что потенциал объемных масс есть функция, ограниченная во всем пространстве , иными словами, г pd\Z

J^ есть интеграл всегда сходящийся, несмотря на нуль, который появляется в знаменателе , когда Р находится внутри Р\ более того, отсюда вытекает, что объемный -отен--странстве ; он не терпит разрыва, когда Р переходит из данной массы во внешнее про -странство; чтобы убедиться в этом, достаточно вырезать из Р объем Р, заключающий Р, тогда потенциал остальных масс есть функ-ция непрерывная, где бы ни лежала точка Р внутри Р'; но потенциал Р' на Р меньше 2тщР2, где R - радиус сферы, объем которой равен Р'; при R—»0 этот потенциал идет, очевидно , к нулю.

Аналогично случаю объемного потенциала можно показать, что первая производная объемного потенциала есть функция координат, ограниченная и непрерывная во всем про -

.

Для объемного потенциала справедлива теорема Пуассона, как и для однородной сферы в следующей форме: Во всех внутренних

T V(p) - ряет уравнению

A^(H = -4^mW, где р(Р) означает плотность в точке P.

Для доказательства, следуя Грину , выде-лим внутри объема Т сферу X, окружаю-щую Р, при этом потенциал всего тела Т на Р разобьется тогда на две части; одна из них (V"), будет зависеть от масс , лежащих вне сферы : (V') ‒ от масс, находящихся внутри ее . Если теперь неограниченно уменьшать размеры сферу, ее можно было бы считать однородной с плотностью той же , что и в лежащей внутри сферы точке Р, так что в пределе получим при V' —>V ^p(^) = -^^('p,) , как для потенциала V однородной сферы (V" как потенциал масс, лежащих вне сферы, будет удовлетворять уравнению Лапласа).

И наконец выведем результат , ЯВЛЯЮ - щийся обобщением формулы Пуассона (11) для поля производной объемного потенциа-ла внутри притягивающих масс . Вначале найдем производную потенциала

V(P)^lnp(R2-^) , равную ^— = 3 vp

-ZW . Затем продифференцируем

:

|

р = |

:^2+П2+С2 ; |

|||

|

sp |

д^р_ |

1 |

11 |

|

|

^^— —— |

||||

|

р’ |

зГ |

р |

р3 ; |

|

|

др |

п . |

сРр _ |

1 |

п2 |

|

^^—^^ |

- |

^^_ - |

||

|

дг} |

р’ |

дтр |

р |

р3 |

|

др |

д^р _ |

1 |

_£1 |

|

|

^^^^^ |

^^— |

— ----- — |

||

|

дС |

р' |

^2' |

р |

р3 |

Складывая полученные вторые произ- водные и умножая на —^ггг , :

AfdV\ 4 /

^ )= "^( р р3

) = — |д(" “ ”) = з ^р р

- “Д^

т.е. окончательно с )=" Зр^ . (13)

В связи с вышеизложенным, определение распределения плотности внутри гравитиру-ющих масс будет происходить в следующей :

-

1) значения поля Aq , -

- тате проведения гравиметрической съемки на поверхности Земли, пересчитываются на за-данные горизонтальные уровни z = -h, z = 0 (ось Oz направлена вниз) в узлы равномерной сетки с заданным шагом ;

-

2) полученные в п . 1 значения поля на за-данных горизонтальных уровнях в узлах рав-номерной сетки используются в качестве «входных» значений при решении задачи аналитического продолжения (восстановле-ния) значений поля вокруг источника поля с использованием дискретных аппроксимаций оператора Лапласа; по найденным в результа-те аналитического продолжения значениям поля в нижнем полупространстве определяет-ся контур области, заполненной тяготеющи-ми массами;

-

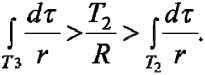

3) восстановленные в п . 2 на границе ис-точника значения поля используются в каче-стве «входных» значений при решении урав-нения Пуассона в его обобщенной форме (13) внутри притягивающих масс , поскольку по-тенциал объемных масс (и его первые произ-водные), как показано выше , является всюду непрерывной функцией и его значения (И первых его производных) вне масс и внутри масс совпадают в точках поверхности огра-ничивающей массы. Данная технология была реализована в условиях модельного примера вертикального пласта, имеющего размеры 4.8х4.0 км в плоскости О xz однородной плот-ности с ц=9.2г/см3 и бесконечной протя-женности в направлении оси у,т.е. в условиях двумерной задачи (рис. 3).

874.(13)

Таким образом, здесь решается задача : «входным » значениям поля, заданным по всему контуру прямого пласта с использова-нием дискретных аппроксимаций уравнения (13) восстановить значения поля вертикаль-ного градиента потенциала и значения сеточ-ных масс (плотностей) внутри прямого пла-ста . Вводя внутри прямого пласта равномер-ную сетку с шагом h=0,2 км , получим 23 внутренних узла сетки, расположенные на 19 уровнях. Таким образом, число искомых не -известных значений поля dV/dz будет равно

437 (23 19) , 437-

,-

,

-« +», ( обеспечивает устойчивость решения СЛАУ

),-

920 (23 20 2).-

,-

= 920 874- f = 920 1.

Для формирования элементов матрицы была составлена компьютерная программа prPUAS. ‒ ( , 2004). -

, 437 , , ,,

-

24- , 874-

- , 4(

23 ). «»

находится во внутреннем узле под номером 1 ( . 3),-

(13)(14)

^1ИЦ + ^Aj'*’GM3,1'*’ ^2^2,0 + (-^2,2 + ^Ц Д1,1 = О

СМ Р) (М)(43S)

,

= =1, =-4 ‒-

« », «»;

; ‒«-

» (-

-

- стид = ft/г/см3 и в условиях двумерной )

( prPDOP); , ‒-

;‒

(-

-

,

).

Перенесем известные величины в правую (14),-

;

, (14)(15):

.

-

(1) (2) (24)(438)

,24

С С г

-

1, 2, 24, 438

( 43724

‒ ) . . 460.

,

« сой крест». Вектор правой части f = 920x1 в

- pr607KF.-

-

[10];

=920x874 00:00:30 ( -

DELL, 2).

,-

, 874-

,

,

, :-

~10 -4 -10 -3 , ~ 10 -1 -10 1 .

,

-

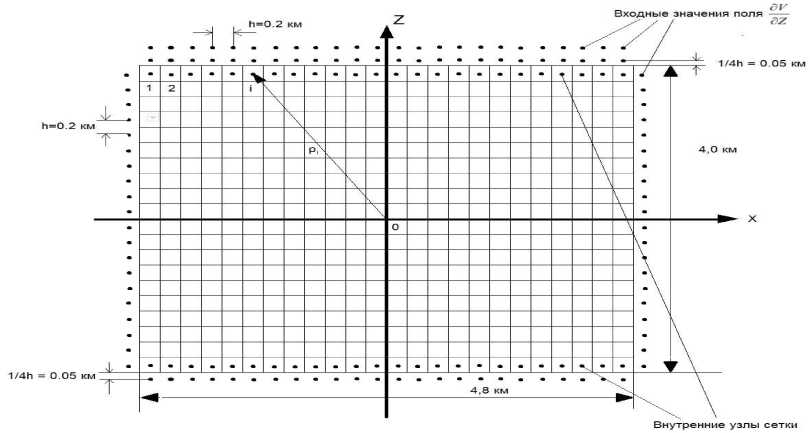

3 I, II, III,

-

181, 18175

-

-

( . 4), ,-

- ,,

( 0.1 / 2)-

II , I; III -

,

, ( . 4 , 4 , 4 ).

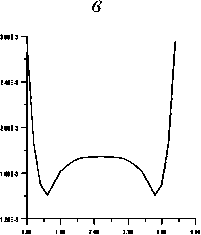

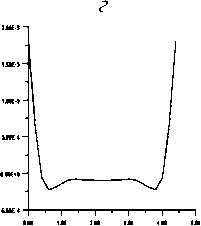

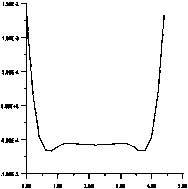

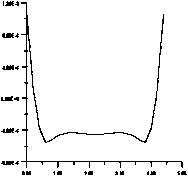

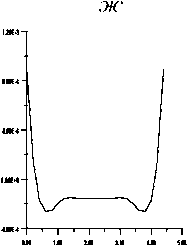

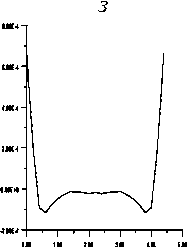

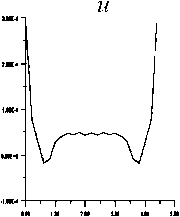

Для значений поля dV/dz внутри прямого

-

( . 5),

-

- .-

- ,

-

. 5, 5, 5 ( , ,-

- );

, . 5 ‒5 ,

- чений поля в небольшом количестве узлов по

,

(9) ,

.

Рис. 3. Расчетная схема модельного примера вертикального пласта

Общая длина профилей, ки

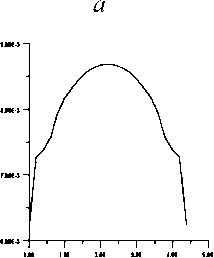

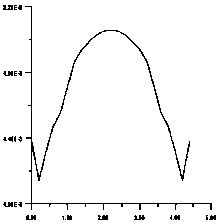

Рис. 4. Результаты расчета плотности тяготеющих

а - область I внутри пласта, содержащая 181 узлов сетки;

б - область II внутри пласта, содержащая 181 узлов сетки; в - область III внутри пласта, содержащая 75 узлов сетки.

-

1- точное значение плотности, равное 0,1 г/см ;

-

2- восстановленное значение плотности.

масс

Рис . 5. Результаты расчета поля вертикального градиента гравитационного потенциала . Аномальные кривые поля — ( см /сек2 ) внутри вертикального пласта на профилях длиной 4.6 км : ‒ на расстоянии 0.2 км от верхней кромки вертикального пласта ; б ‒ на расстоянии 0.4 км от верхней кромки вертикального пласта ; в ‒ на расстоянии 0.6 км от верхней кромки вертикального пласта ; г ‒ на расстоянии 0.8 км от верхней кромки вертикального пласта ; д ‒ на расстоянии 1.0 км от верхней кромки вертикального пласта ; ‒ на расстоянии 1.2 км от верхней кромки вертикального пласта ; ж ‒ на расстоянии 1.4 км от верхней кромки вертикального пласта ; з ‒ на расстоянии 1.6 км от верхней кромки вертикального пласта ; и ‒ на расстоянии 1.8 км от верх - ней кромки вертикального пласта

Заключение. В результате проведенных исследований установлено, что решение за-дачи аналитического продолжения заданных значений гравитационного поля на поверх-ности Земли позволяет на первом шаге окон-турить область, заполненную тяготеющими массами, а затем на втором шаге ‒ опреде-лить плотность распределения масс в найденной области. Численный расчет, про -веденный на модельном примере с использо-ванием пакета программ, разработанным первым из авторов, показывает, что расчет-ные значения плотности близки к истинным значениям в средней части гравитирующего объекта; а расчетные значения гравитацион-ного поля отвечают в качественном отноше-нии закономерностям в поведении поля внутри масс, предсказанными теорией по-тенциала .

Список литературы Применение теории потенциала при численном решении обратной задачи гравиметрии

- Арсанукаев З.З. Выделение и оконтуривание гравитирующих объектов современным методом пересчета гравитационного поля в нижнее полупространство. Ж-л "Вестник КРАУНЦ.

- Арсанукаев З.З. Вычисление пространственных элементов аномальных полей с использованием методов теории дискретных гравитационных полей. Ж-л "Физика Земли" № 11, 2004. С.47-69. EDN: OXLZFV

- Арсанукаев З.З. Исследование закономерностей в поведении расчетного гравитационного поля, полученного в результате аналитического продолжения, для антиклинальных и синклинальных складок. Материалы 44-й сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского "Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей". 23-27 января 2017, Москва. С. 29-33. EDN: YIFYFX

- Арсанукаев З.З. Об особенностях использования технологии оконтуривания посредством пакета программ "GrAnM" для наклонных пластов. Материалы 43-й сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского "Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей". 26-30 января 2016, Воронеж, 2016. С. 21-23. EDN: VQQBAF

- Арсанукаев З.З. Применение технологии выделения перспективных разрезов посредством пакета программ "GrAnM" для куполовидных структур. Материалы 42-й сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского "Вопросы теории и практики геологической интерпретации гравитационных, магнитных и электрических полей". 26-31 января 2015, Пермь, 2015. С. 9-11.