Применение вариационного метода в исследовании полярных жидкостей и их концентрированных растворов

Автор: Усейнова С.М.

Журнал: Бюллетень науки и практики @bulletennauki

Рубрика: Физико-математические науки

Статья в выпуске: 12 т.8, 2022 года.

Бесплатный доступ

Разработанный новый вариационный метод измерения диэлектрической проницаемости ξ' и диэлектрических потерь ξ'' полярных жидкостей свободен от ряда недостатков. Он основан на измерении толщины слоя жидкости в ячейке, при котором имеет место минимум амплитуды отраженной волны (ρ) или коэффициента стоячей волны η, и величины ηm при этой толщине жидкости. Вариант подобного метода рассматривался в предположение об активной величине исходного сопротивления волноводной секции с жидкостью при толщине слоя, соответствующему минимуму величины (ρ) или η, обосновано лишь для случая полярных жидкостей, обладающих малыми диэлектрическими потерями. Таким образом, полярные жидкости - циклопентанол, циклопентанон и их концентрированные растворы в друг друге исследовались впервые, и как показали результаты вариационный метод нашел себе достойное применение.

Циклопентанол, циклопентанон, вариационный метод

Короткий адрес: https://sciup.org/14126011

IDR: 14126011 | УДК: 535.016 | DOI: 10.33619/2414-2948/85/02

Текст научной статьи Применение вариационного метода в исследовании полярных жидкостей и их концентрированных растворов

Бюллетень науки и практики / Bulletin of Science and Practice

УДК 535.016

В разработке предлагаемого нами метода использованы представители полярных жидкостей, в частности циклопентанол и циклопентанон и их концентрированные растворы в друг друге.

Циклопентанол или циклопентиловый спирт представляет собой циклический спирт. Он также известен как гидроксициклопентан — C5H10O. Циклопентанол представляет собой бесцветную вязкую жидкость с приятным запахом. Чуть менее плотный, чем вода. Пары тяжелее воздуха. Используется для изготовления парфюмерии и фармацевтических препаратов. Циклопентанол является простейшим представителем класса циклопентанолов, имеющих один гидроксильный заместитель. Родитель класса циклопентанолов [1, 2].

Циклопентанон — циклический кетон, состоящий из четырех метиленовых групп и карбонильной группы — (CH 2 ) 4 CO. Циклопентанон в основном используется в качестве ароматизатора. Также он является прекурсором для синтеза различных органических соединений (например, жасмона, мизопростола. Бесцветная жидкость с характерным запахом. Температура кипения — 130–131°C. Умеренно растворяется в воде, хорошо в этаноле и диэтиловом эфире. Циклопентанон раздражающе действует на кожу и органы дыхания, а смесь его паров с воздухом взрывоопасна. В больших концентрациях обладает наркотическим действием [3].

Циклические полярные жидкости являются одними из самых интересных алкилирующих агентов в реакциях алкилирования органических субстратов, что обусловлено особенностями их стерического строения. В этой работе приведены результаты разработки вариационного метода измерения диэлектрической проницаемости ξ' и диэлектрических потерь ξ'' полярных жидкостей.

Диэлектрические методы исследования вещества обосновываются на изучении возникновения диэлектрической поляризации и процессов ее установления во времени под действием внешнего электрического поля. При том, если равновесные (статические) диэлектрические свойства отражают суммарный вклад всех кинетических единиц, составляющих вещество, то динамические диэлектрические свойства наглядно демонстрируют долю каждого из них, обусловленного структурными, фазовыми и конформационными особенностями и агрегатным состоянием вещества.

При применении диэлектрических методов исследований, которые базируются на взаимосвязи между микроскопическими параметрами исследуемой жидкости — временем релаксации (τ), характеризующей скорость реакции молекулярного поля, в соответствии с ее размерами и массой, а также окружающей ее ближней средой, в тепловом движении и макроскопическими диэлектрическими свойствами вещества, полученные данные могут стать основой построения молекулярной модели вещества.

Применение диэлектрических методов к исследованию жидкостей позволяют путем оценки поведения частотных и температурных зависимостей диэлектрической проницаемости (ξ') и диэлектрических потерь (ξ'') определять значение дипольных моментов (μ) полярных молекул, поляризуемости (α), энергии активации дипольной релаксации, характер ориентации диполей и ряд других важных характеристик вещества, времени релаксации (τ), вернее распределение времени релаксации, вблизи наиболее вероятного его значения, которая также сильно меняется с температурой, может быть определена либо из частотных, либо из температурной зависимости диэлектрических коэффициентов. Но для достоверности представлений о молекулярной структуре и характере взаимодействий в веществе пользуются совокупностью данных обоих зависимостей, снятых в достаточно широких пределах частоты внешнего электрического поля и температуры [4–7].

Результаты и обсуждения

Для оценки погрешности измерения диэлектрических параметров жидкости, разработанным вариационным методом, уравнения (1) и (2):

ξ1=

1-/.

и2 ;

^= и2;

проведя следующие преобразования,

^^•

^ 1-р ;

7^ ; где и = ^ д ; y = tg ^ ; △ = arctg^f; Р = (^) 2 ; 1-^ л ь 2 S 1 Л 0

далее f = ( у) 2 + ( i ) (1-tg 2 &/2); {"= ( i )2g;

Л 0 Л д Л д 2

где, ξ' — диэлектрическая проницаемость, ξ'' — диэлектрические потери исследуемой жидкости; λ — длина электромагнитной волны в свободном пространстве при отсутствии среды; Л0 — критическая длина волны, определяемая размерами волновода (Л0 = 2а, а — внутренняя ширина волновода), Лд — длина электромагнитной волны в волноводе; Л ь = ^ — длина электромагнитной волны в пустом волноводе, где, Р=( у-) 2 ; [в случае распространения

Л 0

волн типа ТЕМ Л0 ^ ^ и Р=0]. Продолжая преобразования, в итоге, уравнения (1) и (2) представим в виде:

ЛЛЛV х2(1-у2). ^= <7 + (ТУ ^2—'

/ЛV . 2х 2 у - q (V V2 ;

здесь x= ^т/л , 1т — толщина слоя жидкости, при которой имеет место минимум иди Ль максимум амплитуды отраженной волны.

Так как Л , Л0,Л ^ измеряется с высокой точностью, то при условии £' >> 7- 2

Л 0 относительные отклонения величин ξ', ξ'' по уравнениям (3) и (4) при измерении параметров x, y, v, определяется следующими двумя выражениями:

-

- 55 = 2 ^ + ^ + 2a ^;

К' и х у

Д^" = 2^У — ^х 2а ^У-К'' U х у ;

где a= .

1-у2

Экспериментально измеренными величинами в рассматриваемом вариационном методе являются коэффициент стоячей волны ^т в точке минимума зависимости ^ от l и и = ^т/ ,

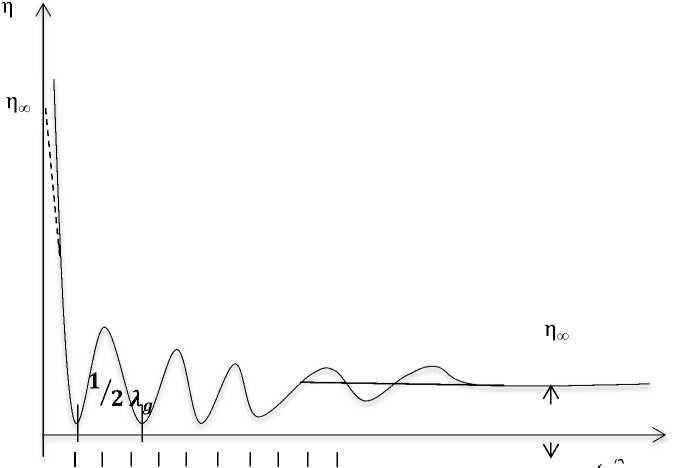

Ль где 1т — измеряемая толщина жидкости в ячейке, при которой отражение волны минимально. Как следует из номограммы (Рисунок 1) [5, 6] зависимости υ от x для первого минимума функции η от l, рассчитанные по уравнению (8) в широком интервале варьируемого параметра y, мало отличается друг от друга и близки в продольной зависимости υ от x при y=0. Известно, что в точке экстремума функции η или δ от l,

a / A g

Рисунок 1. Зависимость коэффициента стоячей волны η в волноводе от толщины отражающего слоя l исследуемой жидкости при наличии в ней диэлектрических потерь

u= (1+y 2 ) R~ 2

i и = x(1 + y2)R~ 2;

где и = ^ т ; тогда

A b

R—J 2 2 1-Ch (4nxy)cos(4nx)

y y sh (4 n xy)sin(4 n x) '

рассчитанные по уравнению (8) в широком интервале варьируемого параметра y.

С учетом этого обстоятельства разложим функцию (8) в ряд по у и ограничимся лишь первым членом этого ряда. Получим, что

х

и = -^=;

где A=- ^—, ; a ,= 2 n x;

a, так как Ди^ ^Ax.; Дт]т = 8ПтAx+ 8ПтAy;

8х и 8х 8y '

то, подставляя (11) в (5) и (6) имеем

- ^L = 2 ^ (Bi — aB2) + 2^-аВ3 f' и 1 27 П т 3;

- ^ = 2 - (B 1 + B 2 ) + ^ В з; f' Vх ' Пт

После преобразования уравнений (7) и (8), следует, что экстремальные значения коэффициента стоячей волны в волноводе rm при толщине слоя жидкости в волноводной секции равной l m описывается двумя уравнениями:

Icth (2nxy')+yctg(2nxy').

-

->J th ((2 n xy)+ytg(2 n x) ;

I th (2nxy)-ytg(2nxy).

yj cth (2 n xy)+yctg(2 n x);

При rm = 1 оба уравнения приводятся к выражению вида sh(πxy)= - ysinπc;(16)

которое описывает в плоскости координат

x, y

функцию, определяющую границы применяемости уравнений (14), (15). Уравнение 15 оказывается справедливым для значений

x

и

y

, где x>x

1

и y

С учетом производных функций (14), (15), (16) получим:

Acos2 a 1 . п -2 1-A sin2 a 1 (yk1+k2 )+ sh2 a 1 y(k1-yk2)

;

1+(2-3A)cos2 a 1 ; A 1+(2-3A)cos2 a 1 2 a 1 yk 1 + 2k2 a 1 - sh2 a 1 yk3

B 3 =

sh2 a 1 2yk 1 + (1-y2)k2

;

y 2 a 1yk1+ 2 a 1 k2- sh2 a 1 yk3

где: k i = tg2 a 1 y - tg2 a 1 ; k2 = 2tg2 ay - tg2 a 1 ; k3= tg2 a 1 y+ tg2 a 1 ;

Для упрощения (4.12) и (4.13) примем, что l m достаточно близка по величине к ¼.

-

B2= - B3=-2b ; b= [1 +—- t ^-] ; подставляем (14) в (12) и (13) и учитывая, что — =2 т ,

L sh(ny)J и получим выражение для случайной относительной ошибки в определении ξ' и ξ'':

% = 2 ^1т (1 + 2аЬ) + ^Uab ;( f' IV

^ = 2 “2т (1-2b) + 522b ;( f'' 1т2

При малых потерях у=0, значение a, b близки к единице. Поэтому для этого случая выражения (4.15) и (4.16) сводятся к следующим соотношениям:

22 = 22™-(19)

f'

22 ^ - 2 2 т + 2 22 (20) f '' 1 т V

Из уравнений (15) и (16) следует, что погрешность в ξ' определяется ошибкой в измерении лишь lm. Для полярных жидкостей со значением ξ'=10÷20 измеряемых в диапазоне λ=3,21 см, величина lm= лежит в пределах 2,5–1,0 мм. Так как абсолютная ошибка в измерении длины стандартными микрометрами составляет 0,01 мм, то результирующая относительная погрешность в определении ξ' будет лежать в пределах 1–2%, в зависимости от типа измеряемой жидкости. Для слабополярных жидкостей ошибка в определении ξ' достигает менее 0,5%. Ошибка в определении ξ'' определяемая погрешностью в измерении lmв 2 раза выше, чем у ξ'. Из-за погрешности измерения КСВ, достигающей 3–5%, результирующая ошибка в измерении ξ'' может достигать 5%, хотя в случае слабополярных жидкостей она может опускаться до 1–2%, из-за уменьшения относительной ошибки в измерении lm и повышении точности отсчета больших значений КСВ.

Для случая жидкостей со значительными диэлектрическими потерями, ошибка в определении ξ' и ξ'' возрастает. Для ее оценки рассмотрим крайний случай у =0,%, соответствующему максимально возможной величине tgδ= 1,2. Тогда:

^f' ^^m

f' = I2

^ 0,4 ^ + 1,2^;

f'' Im

При указанных выше погрешностях измерения lm и ηm результирующая ошибка в определении ξ' и ξ'' для случая сильнополярных жидкостей со значениями ξ'=10±20

составляет соответственно 5% и 7%. Для слабополярных жидкостей со значениями ξ'=2-4, результирующая ошибка уменьшается и составляет соответственно 2% и 4%.

В Таблице приведены результаты измерений ξ' и ξ'' некоторых полярных жидкостей, выполненных указанным методом при длине волны λ=3,21см и температуре t=20 0 С. Там же приведены значения ξ' и ξ'' тех жидкостей, которые получены методом переменных толщин [1, 2].

Как следует из таблицы, между величинами ξ', полученными этими двумя методами имеется хорошее согласие, тогда как значение ξ'' определяемых по нашему методу сказывается несколько ниже по величине ξ'', полученных по методу исследования теплового движения молекул и строение жидкостей [8].

Таблица

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ ξ' И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОТЕРЬ ξ'' НЕКОТОРЫХ ПОЛЯРНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ДЛИНЕ ВОЛНЫ λ=3,21 см и t=200C.

|

Вещество |

Длина волны |

Методом Поли-Малова |

Предлагаемым вариационным методом |

||

|

λ (в см) |

ξ' |

ξ'' |

ξ' |

ξ'' |

|

|

Циклопентанон |

3,21 |

12,4 |

3,75 |

11,8 |

3,73 |

|

Циклопентанон |

0,71 |

4,68 |

4,90 |

4,70 |

4,76 |

Расчет ξ'' по (4–7) проводится с использованием данных о максимальных КСВ соответствующих толщинам жидкости в ячейке приблизительно кратным λ g /2. При этих толщинах жидкости в ячейке очень существенен учет систематической ошибки в определении КСВ, вызываемых паразитными отражениями от слюдяной прокладки и не идеальностью короткозамкнутого поршня в ячейке. В предлагаемом методе КСВ измеряется при толщине жидкости в ячейке близкой к λ g /4. Этим самым значительно снижаются систематические ошибки в определении КСВ, вызываемые указанными выше причинами. Наблюдаемые в Таблице расхождения в ξ'', по всей видимости, вызваны не учетом систематических ошибок в определении КСВ в методе [8].

Выводы

Разработанный вариационный метод измерения диэлектрической проницаемости ξ' и диэлектрических потерь ξ'' полярных жидкостей свободен от перечисленных выше недостатков. Он основан на измерении толщины слоя жидкости в ячейке, при котором имеет место минимум амплитуды отраженной волны (ρ) или коэффициента стоячей волны η, и величины ηm при этой толщине жидкости. Вариант подобного метода рассматривался в (9); однако, введенное в [9] предположение об активной величине исходного сопротивления волноводной секции с жидкостью при толщине слоя, соответствующему минимуму величины (ρ) или η, обосновано лишь для случая полярных жидкостей, обладающих малыми диэлектрическими потерями.

Таким образом, полярные жидкости: циклопентанол, циклопентанон и их концентрированные растворы в друг друге, циклопентане и ацетоне исследовались впервые, и как показали результаты вариационный метод нашел себе достойное применение.