Применение zooms анализа к материалам стоянки Айгыржал-2 (Нарынская долина, Кыргызстан)

Автор: Шнайдер С.В., Абдыканова А., Баранова С.В., Срывкина Ю.В., Ершова О.В., Алишер Кызы С., Черноносов А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXVIII, 2022 года.

Бесплатный доступ

В данном исследовании применяется метод зооархеологии с использованием масс-спектрометрии (Zooarchaeology by Mass Spectrometry, ZooMS), в основе которого лежит анализ пептидной последовательности белка коллагена, используемой для видовой идентификации животных останков. Данный метод анализа в силу хорошей сохранности белка коллагена, относительной простоты пробоподготовки и недорогой стоимости получил широкое применение в археологии. Наиболее известным открытием, сделанным с помощью ZooMS, является идентификация человеческих костей через неидентифицированные кости из Денисовой пещеры, также ZooMS показывает эффективность при идентификации сырья для костяной промышленности и костяных украшений и при анализе плохо сохранившихся палеофаунистических коллекций. В данной статье мы представляем результаты работы новой лаборатории ZooMS ИАЭТ СО РАН, которая работает в тандеме с Центром масс-спектрометрического анализа ИХБФМ СО РАН. Методика ZooMS была применена для анализа 16 неидентифицируемых фрагментов костей со стоянки Айгыржал-2 (г. Нарын, Кыргызстан) из слоев, которые датируются в пределах 13,8-13,4 тыс. л.н. Проведенный анализ показал хорошую сохранность образцов, и, согласно пептидной последовательности, удалось идентифицировать с точностью до рода останки 14 образцов, которые принадлежали родам Capra и Ovis. Полученные результаты полностью согласуются с животным миром региона и позволяют говорить, что в данном регионе охота преимущественно была ориентирована на млекопитающих крупного и среднего размера. В целом проведенное исследование показывает свою эффективность при изучении неидентифицируемых палеофаунистических коллекций.

Центральная азия, zooms-анализ, коллаген, белок, фаунистическая коллекция

Короткий адрес: https://sciup.org/145146437

IDR: 145146437 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2022.28.0400-0406

Текст научной статьи Применение zooms анализа к материалам стоянки Айгыржал-2 (Нарынская долина, Кыргызстан)

При проведении раскопок археологических стоянок наиболее массовыми находками являются фаунистические материалы, которые зачастую составляют наибольшую часть коллекций. При этом только малая часть из них может быть определена с использованием традиционного морфометрического метода, поскольку, как правило, кости сильно фрагментированы. В по следнее десятилетие среди биоархеологических наук получил широкое распространение метод зооархеологии с использованием масс-спектрометрии (Zooarchaeology by Mass Spectrometry, ZooMS), в основе которого лежит анализ пептидной последовательности белка коллагена и который используется для видовой идентификации костей, зубов, кожи и рогов. Актуально сть зоологического анализа с использованием масс-спектрометрии в археологии связана в первую очередь с тем, что определение вида при помощи морфологического анализа костей не всегда возможно. Часто случается так, что отсутствие необходимых морфологических признаков не позволяет специалисту определить, к какому именно виду или таксону принадлежат ко сти. Морфологические признаки могут отсутствовать из-за сильной раздробленности либо деформации кости. Это особенно актуально для молодых особей, так как у них еще не развиты все кости, а сами по себе они очень хрупки. Также следует отметить, что морфологические различия между видами могут быть минимальными, или же наоборот – различия внутри вида, и даже одной популяции могут быть существенны в связи с сильной половой и возрастной изменчивостью. Например, из-за невозможности определить видовую принадлежность ко стей в археологических исследованиях часто сообщается, что кость принадлежит к категории, которая включает два таксона: «sheep/goat», «caprines» или, чаще всего, «ovicaprids». В археологических исследованиях метод ZooMS изначально был применен для изучения проблемы раннего скотоводства [Buckley et al., 2010; Buckley, Larkin, Collins, 2011]. Наибольший интерес к методу специалисты проявили после обнаружения ко стей человека посредством ZooMS в древних отложениях Денисовой пещеры [Brown et al., 2016]. Также ZooMS показывает эффективность при идентификации сырья для костяной промышленности и костяных украшений [Desmond et al., 2018]. Очень важные результаты могут быть получены при анализе ZooMS плохо сохранившихся бедных палеофаунистических коллекций, где большинство костей сохранились сильно фрагментированными [Taylor et al., 2021]. В 2021 г. была открыта международная лаборатория ZooSCAn Института археологии и этнографии СО РАН, одним из направлений работы которой является проведение ZooMS анализа совместно с Центром масс-спектрометрического анализа Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. В настоящем исследовании мы представляем первые результаты изучения па-леофаунистической коллекции со стоянки Айгыр-жал-2 методом ZooMS.

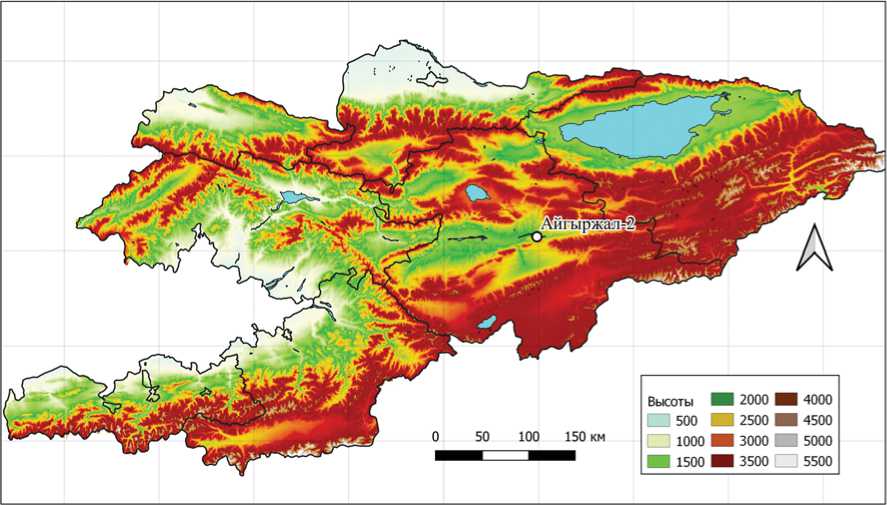

Исследования памятника Айгыржал-2 проводились в период 2012–2019 гг. Стоянка располагается на западной окраине г. Нарын, в местности Ак-Кыя, по левому берегу р. Нарын (рис. 1), представляет собой вытянутый в восточно-западном направлении останец аллювиального и частично эолового происхождения длиной примерно 250 м и шириной 150 м. Высота возвышенности составляет 36 м над ур. реки и 2026 м над ур. м. Координаты объекта

Рис. 1. Расположение памятника Айгыржал-2.

41°25.857 с.ш., 076°53.207 в.д. На возвышенности расположен разновременный курганный могильник Айгыржал-2 (зафиксированы погребения эпохи бронзы, эпохи раннего железа, эпохи великого переселения народов, раннего и позднего Средневековья), который был частично нивелирован в советское время. Также благодаря более 20 шурфам в разных частях памятника был выявлен культурный слой мезолитического поселения, который прослеживается по всей территории памятника. В 2012–2013 гг. раскопки проводились в районе шурфа № 1 на восточной оконечности памятника. В 2014 г. был раскопан сохранившийся островок разрушенного участка в западной части памятника. Площадь сохранившегося участка составила 555 м2. В целом стратиграфия памятника состоит из трех основных горизонтов: плотного суглинка желтого цвета, супеси с прослойками глины и песка и галечного горизонта. В рамках второго горизонта – супеси – во время раскопок 2014 г. было выявлено 5 археологических слоев.

Имеющиеся радиоуглеродные датировки для памятника укладываются в диапазон от 13 до 13,8 тыс. л.н. [Абдыканова и др., 2014].

Каменная индустрия, представленная здесь, характеризуется объемным расщеплением, направленным на производство пластинок и микропластин, в орудийном наборе отмечаются пластинки с ретушью, концевые скребки, долотовидные изделия. Данная индустрия находит аналогии в более поздних комплексах Ферганской долины (Оби-шир-1, -5) [Shnaider et al., 2017; Шнайдер и др., 402

2017]. Палеофаунистические коллекции ранее не подвергались изучению в силу их большой фрагментации, ранее описывалась только подвеска, выполненная из зуба оленя [Абдыканова и др., 2014; Федорченко и др., 2018].

Материалы и методы

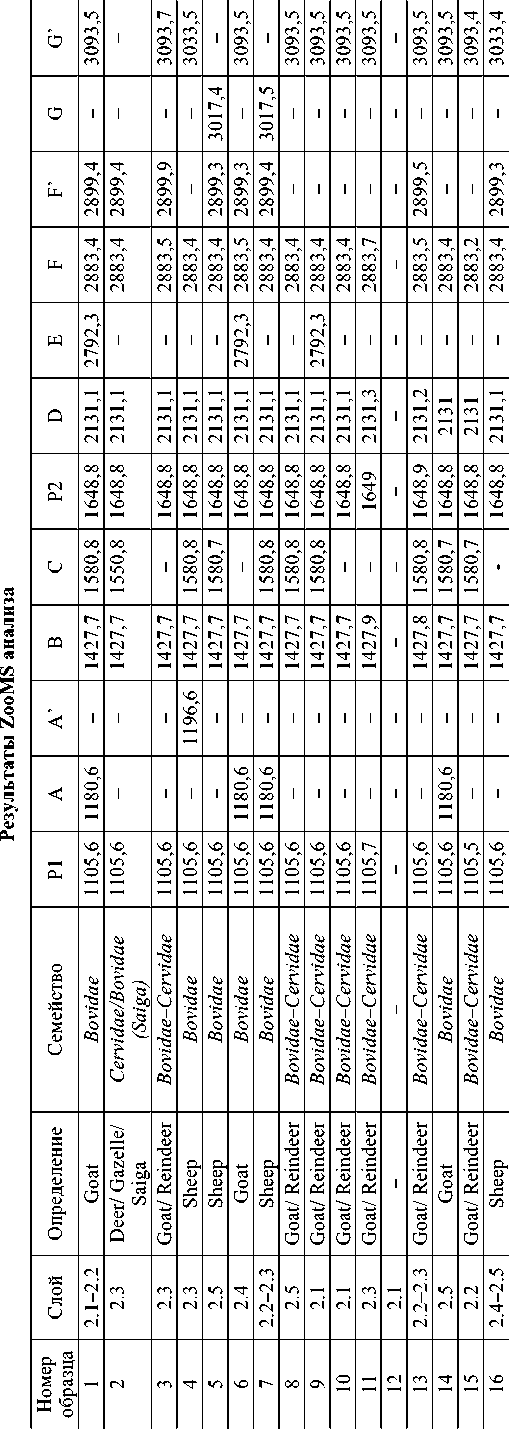

Для проведения ZooMS анализа нами отобрано 16 образцов (см. таблицу ).

Пробоподготовка образцов для ZooMS анализа соответствует протоколу, изложенному в работе М. Бакли [Buckley et al., 2009] и после усовершенствованному C. Браун и коллегами [Brown et al. 2020]. Для каждого образца отобрано 10– 20 мг кости с помощью сверлильного станка. Сначала образцы деминерализовали 0,6 М соляной кислоты (HCl; ТК АНТ (Санкт-Петербург)) в течение 18 ч при 4 °C. После центрифугирования в течение 1 мин при 7000 об/мин × g, супернатант удаляли и замораживали при 20 °C. Образец промывали 0,5 мМ бикарбонатом аммония, чтобы восстановить нейтральную pH образца. Затем к образцу добавляли 100 мкл 0,5 мМ бикарбоната аммония (Sigma Aldrich) и инкубировали в течение 1 ч при температуре 65 °C, после чего центрифугировали при 3700 об/мин в течение 1 мин. Затем образец был поделен на две части (около 50 мкл каждая), одну из которых хранили как резервную. Оставшиеся 50 мкл обрабатывали 0,2 мкг трипсина (секвенирующего класса; Promega UK) и инкубировали при 37 °C в течение 12–18 ч.

Затем реакция была остановлена путем добавления к пробам трифторуксусной кислоты (TFA; Sigma-Aldrich, Великобритания), пептиды (фрагменты белка) были очищены и фракционированы с помощью наконечников пипеток C18 (Thermo Fisher). Затем они были разделены на фракцию 0–10 % ацетонитрила (ACN) и фракцию 10–50 % ACN [Van der Sluis et al., 2014, Buckley et al., 2009]. Фракции высушивали, а затем ресуспендировали в 10 мкл 0,1 % TFA. После этого 1 мкл со-кристаллизовали с 1 мкл раствора α-циано-4-гидроксикоричной кислоты (Sigma-Aldrich, Великобритания) (10 мг/мл в 50 % ACN), и образцы из каждой фракции наносили на пластину-мишень из нержавеющей стали Bruker для проведения матрично-ассистиро-ванной лазерной десорбции – времяпролетной масс-спектрометрии (MALDI-TOF). Анализ MALDI-TOF проводился на приборе Bruker Autoflex Speed, где сигнал регистрировали путем накопления 3000–25000 выстрелов лазера (в зависимости от состояния образца) в положительном отраженном режиме в диапазоне m/z 700–3700. Полученные спектры проверялись вручную с помощью программного обеспечения Bruker Daltonics FlexAnalysis 3.3. MALDI-TOF-MS спектры удалось зарегистрировать для каждой из фракций коллагена 0–10 % ACN и 10–50 % ACN, что указывает на то, что 15 образцов дали жизнеспособные отпечатки коллагена с видимыми пептидными пиками, которые, вероятно, позволят провести таксономическую идентификацию. Мы следовали этому же методу при анализе современных и археологических эталонных таксонов [Welker et al., 2016].

Результаты исследования

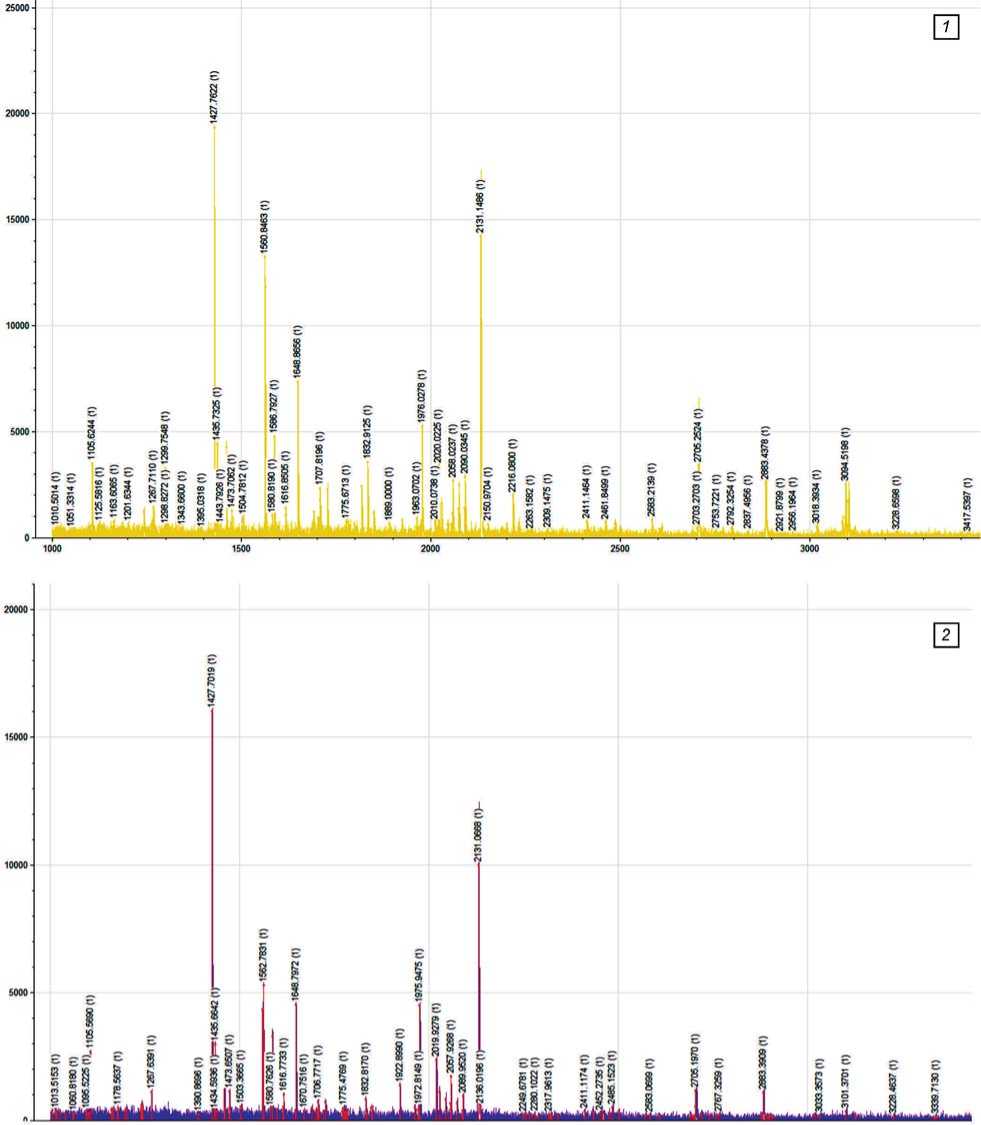

В результате проведенного ZooMS анализа, удалось идентифицировать 15 образцов из 16. Все образцы показывают высокую степень таксономической идентификации, для всех удалось зафиксировать более 6 пептидов (см. таблицу ). Пептиды P1, B, P2, D, F представлены во всех образцах; пептиды C, F’, G’ в большей части образцов; пептиды А, А’ E и G зафиксированы в единичных случаях. Семь из 15 образцов нам удалось идентифицировать до рода. Четыре из них сохранили пептиды с m/z 1105,6; 1196,6; 1427,7; 1580,8; 1648,8; 2131,1; 2883,4; 3017,5; 3033,5 и относятся к роду Ovis (рис. 2, 2 ). Три из них содержат пептиды с m/z: 1105,6; 1180,6; 1427,7;

Рис. 2. Спектры образцов 1 ( 1 ) и 4 ( 2 ), построенные с использованием программы mMass.

1648,8; 2131,1; 2792,3; 2883,5; 2899,3; 3093,5 и относятся к роду Capra (рис. 2, 1). Семь образцов сохранили пептиды с m/z: 1105,6; 1427,7; 1580,8; 1648,8; 2131,1; 2792,3; 2883,4; 3093,5 и показывают возможную принадлежность к родам Capra или Reindeer, у данных образцов не были зафиксированы пептиды A и A’, благодаря которым их можно было бы подразделить. Беря во внимание район расположения стоянки – высокогорья Тянь-Шаня, можно с уверенностью сказать, что здесь исключено обнаружение костей северного оленя, и можно интерпретировать эти образцы как относящиеся к роду Capra. Один образец с пептидами с m/z 1105,6; 1427,7; 1550,8; 1648,8; 2131,1; 2883,4; 2899,4 показывает свою возможную принадлежность к родам Deer/ Gazelle/ Saiga. Учитывая физи- ко-географические условия расположения стоянки, присутствие этих трех видов на памятнике представляется возможным.

Заключение

В результате проведенного ZooMS анализа для финальноплейстоценовых материалов со стоянки Айгыржал-2 удало сь определить видовую принадлежность 15 ко стных фрагментов. Из них 10 образцов относятся к роду Capra , 4 образца – к Ovis , 1 образец может относиться к Deer/ Gazelle/ Saiga . Полученные данные полностью находят соответствие с характеристикой животного состава региона. Учитывая хронологию памятника (13,8–13,4 кал. тыс. л.н.), мы предполагаем, что здесь представлены о статки диких животных. В целом проведенное исследование показало, что методика ZooMS позволяет реконструировать фаунистический состав памятника и, как следствие, использовавшиеся охотничьи стратегии, которые были ориентированы на добычу средних млекопитающих.

Пробоподготвка для ZooMS анализа проведена при поддержке гранта Президента РФ МК-882.2022.2 «Новый алгоритм изучения костяных орудий на примере неолитических комплексов горной части Центральной Азии». Интерпретация результатов проведена при поддержке проекта НИР ИАЭТ СО РАН «Центральная Азия в древности: археологические культуры каменного века в условиях меняющейся природной среды» (FWZG-2022-0008).

Список литературы Применение zooms анализа к материалам стоянки Айгыржал-2 (Нарынская долина, Кыргызстан)

- Абдыканова А., Табалдиев К.Ш., Чаргынов Т., Онума К., Куме Ш., Мотузайте-Мотузавичюте Г. Новый памятник каменного века Айгыржал-2 (Кыргызстан, Нарынская область) // Диалог культур Евразии в археологии Казахстана. Сб. науч. ст., посвящ. 90-летию со дня рождения выдающегося археолога К.А. Акишева. – Астана: Сарыарка, 2014. – С. 148–160.

- Федорченко А.Ю., Абдыканова А., Шнайдер С.В., Табалдыев К.Ш., Кривошапкин А.И. Новые свидетельства символического поведения эпохи эпипалеолита в Центральном Тянь-Шане // Евразия в кайнозое. Стратиграфия, палеоэкология, культуры. – 2018. – Вып. 7. – С. 242–251.

- Шнайдер С.В., Абдыканова А., Крайцарж М., Алишер кызы С., Никулина Е.Д., Тэйлор В., Кривошапкин А.И. Результаты археологических раскопок памятника Обишир-1 в 2017 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. 23. – С. 239–244.

- Brown S., Hebestreit S., Wang N., Boivin N., Douka K., Korzow Richter K. Zooarchaeology by Mass Spectrometry (ZooMS) for bone material – Acid insoluble protocol. – 2020. P. 8–9.

- Brown S., Higham T., Slon V., Pääbo S., Meyer M., Douka K., Brock F., Comeskey D., Procopio N., Shunkov M., Derevianko A., Buckley M. Identifi cation of a new hominin bone from Denisova Cave, Siberia using collagen fi ngerprinting and mitochondrial DNA analysis // Scientifi c Reports. – 2016. – N 6. – P. 1–8.

- Buckley M., Collins M., Thomas-Oaies J., Wilson J.C. Species identifi cation by analysis of bone collagen using matrix-assisted laser desorption/ionisation time-of-fl ight mass spectrometry // Rapid Communications in Mass Spectrometry. – 2009. – N 23. – P. 3843–3854.

- Buckley M., Kansa S.W. Howard S., Campbell S., Thomas-Oates J., Collins M. Distinguishing between archaeological sheep and goat bones using a single collagen peptide // J. of Archaeol. Sci. – 2010. – № 37. – P. 13– 20.

- Buckley M., Larkin N., Collins M. Mammoth and Mastodon collagen sequences; survival and utility // Geochimica et Cosmochimica Acta. – 2011. – N 75. – P. 2007–2016.

- Desmond A., Barton N., Bouzouggar A., Douka K., Fermandez P., Humphrey L., Morales J., Turner E., Buckley M. ZooMS identifi cation of bone tools from the North African Later Stone Age // J. of Archaeol. Sci. – 2018. – N 98. – P. 149–157.

- Taylor W.T., Pruvost M., Posth C., Rendu W., Krajcarz M.T., Abdykanova A., Brancaleoni G., Spengler R., Hermes T., Schiavinato S., Hodgins G., Stahl R., Min J., Alisher S., Fedorowicz S., Orlando L., Douka K., Krivoshapkin A., Jeong C., Warinner C., Shnaider S. Evidence for early dispersal of domestic sheep into Central Asia // Nature. Human Behavior. – 2021. – P. 1169–1179.

- Shnaider S.V., Krajcarz M.T., Viola T.B., Abdykanova A., Kolobova K.A., Fedorchenko A.Yu., Alisher-kyzy S., Krivoshapkin A.I. New investigations of Epipaleolithic in western Central Asia: Obishir-5 // Antiquity. – 2017. – Vol 91. – Iss. 360. – P. 1–7.

- Van der Sluis L., Hollund H., Buckley M., De Louw P., Rijsdijk K., Kars H. Combining histology, stable isotope analysis and ZooMS collagen fingerprinting to investigate the taphonomic history and dietary behavior of extinct giant tortoises from the Mare aux Songes deposit on Mauritius // Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. – 2014. – N 416. – P. 80–91.

- Welker F., Hajdinjak M., Talamo S., Jaouen K., Dannemann M., David F., Julien M., Meyer M., Kelso J., Barnes I., Brace S., Kamminga P., Fischer R., Kessler B.M., Stewart J.R., Pääbo S., Collins M.J., Hublin J. Palaeoproteomic Evidence Identifies Archaic Hominins Associated with the Châtelperronian at the Grotte Du Renne // PNAS. – 2016. – Iss. 113. – P. 11162–11167.