Принцип поочередного сокращения кардиомиоцитов и их ассоциаций. Новая концепция физиологии работы сердца

Автор: Шевченко Ю.Л.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: Редакционные статьи

Статья в выпуске: 1 т.17, 2022 года.

Бесплатный доступ

Несмотря на современные знания физиологии здорового сердца, остается необъяснимой возможность этого органа выполнять колоссальную работу на протяжении всей жизни, энергии которой бы хватило для полета до Луны и обратно. Учитывая, что структурные единицы сердца (кардиомиоциты) не регенирируют, не поддается объяснению выполняемая сердцем эта гигантская работа, особенно при мощнейших физических нагрузках, стрессах и различных болезнях. Многолетние клинические наблюдения, экспериментальные исследования, морфологический анализ, а также изучение эмбриональных кардиомиоцитов, позволили предположить, что сердце функционирует по принципу поочередного сокращения кардиомиоцитов или их пучков («вахтовый принцип») - это дает возможность отдыха для восстановления структуры и энергии клеток сердца. Заключение. Несмотря на то, что изучение и анализ таких физиологических явлений как фибрилляция, гибернация и особенно поведение кардиомиоцитов в их эмбриональной культуре косвенно подтверждают изложенную концепцию, необходимо дальнейшее проведение экспериментальных и клинических исследований.

Нормальная физиология, кардиомиоциты, поочередный принцип работы

Короткий адрес: https://sciup.org/140293880

IDR: 140293880

Текст научной статьи Принцип поочередного сокращения кардиомиоцитов и их ассоциаций. Новая концепция физиологии работы сердца

И стория изучения сердца как органа (эмбриология, анатомия, физиология) насчитывает несколько столетий. Но особенно в XX веке в физиологии кровообращения и сердца, в частности, были сделаны многие важные открытия. Накоплено большое количество знаний о функционировании системы, а также разработаны многие практические и клинические методы управления деятельностью сердца, сосудов и кровообращения в целом. Однако до сих пор этот «мотор жизни», с древности наделяемый различными функциями вплоть до сосредоточения души, представляется нам великой тайной.

Слово «καρδιά» во времена древних греков означало не только центральный орган кровообращения в прямом значении, но и душу, вместилище чувств и страстей, середину, желание, намерение, благоразумие и прочее [1] .

Часто можно слышать и читать: сердце «тоскует», «трепещет от радости», «предчувствует», «чувствует», «страдает», «скорбит», «рвется от гнева», «негодует», «замирает от страха, тревоги, отчаяния» и прочее [2] .

Оно определяется еще и как тонкий и универсальный орган чувств, который обладает высшей способностью ощущать и любить Бога: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим» (Мф. 22:37) , является источником жизни: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Притч. 4:23) .

На третьей неделе развития плода под глоткой из скопления ангиогенных клеток (из мезенхимы) образуются парные эндокардиальные пузырьки, которые вытягиваются в трубки. Две трубки сливаются в одно трубчатое сердце, в котором выделяют артериальный конус, желудочек и венозный синус. Сердечная трубка растет в длину, изгибается (стадия S-образного сердца): венозный синус загибается назад и вверх, формируются ушки, желудочек смещается вперед и влево, артериальный конус опускается вперед и вниз. На пятой неделе в стенках S-образного трубчатого сердца появляются два утолщения — эндокардиальные подушки, которые растут навстречу друг другу и, соединяясь, формируют фиброзный

Шевченко Ю.Л.

ПРИНЦИП ПООЧЕРЕДНОГО СОКРАЩЕНИЯ КАРДИОМИОЦИТОВ И ИХ АССОЦИАЦИЙ. Новая концепция физиологии работы сердца скелет сердца. Формируются межпредсердная и межжелудочковая перегородки, разделяется артериальный ствол на аорту и легочный ствол с формированием клапанов. К концу второго месяца беременности заканчивается формирование сердца. Увеличение массы миокарда в эмбриональном периоде происходит как за счет митозов, так и за счет увеличения размеров клеток. Постэмбриональное сердце растет (даже в случаях гипертрофии) без увеличения количества кардиомиоцитов. Увеличение диаметра волокон миокарда связано с увеличением массы цитоплазмы, главным образом, за счет новообразования миофибрилл внутри каждой клетки [3].

Иннервация сердца поразительно богата и сложна. Оно все оплетено сетью волокон симпатической нервной системы, а также иннервируется блуждающим нервом. Однако даже денервированное, пересаженное в другой организм сердце продолжает сокращаться благодаря свойству автоматизма, которое обеспечивается спонтанной генерацией потенциала действия пейсмекерными клетками синоатриального узла. В этих клетках во время диастолы цитоплазматическая мембрана медленно спонтанно деполяризуется, благодаря этому на ней самопроизвольно генерируется потенциал действия [4–6] .

Миокард по структуре и функции неоднороден. В нем можно выделить два основных типа волокон: типичные кардиомиоциты и специализированные (атипичные). Типичные образуют основную массу миокарда стенок предсердий и желудочков — это сократительный миокард. Кроме того, часть кардиомиоцитов предсердий (особенно правого) обладает способностью к секреции — представляют собой секреторные кардиомиоциты. Ими вырабатывается натрийуретический пептид, увеличивающий выведение ионов натрия почками и вызывающий снижение артериального давления. Атипичные волокна образуют проводящую систему сердца [7; 8] .

В клетках кардиомиоцитов много митохондрий, что указывает на интенсивный аэробный обмен веществ. В них также много миофибрилл, которые расположены строго упорядоченно, что придает типичному миокарду поперечную исчерченность. Сарколемма мышечных волокон образует Т-систему для проведения возбуждения вглубь волокна. Саркоплазматический ретикулум, который является местом накопления ионов кальция, в миокарде развит неотчетливо; в отличие от скелетной мышцы, Т-трубочки проходят на уровне Z-линий и контактируют чаще с одной терминальной цистерной, формируя диады. Границами клеток являются вставочные диски, образованные плазматическими мембранами двух соседних клеток. Одним из элементов вставочных дисков являются десмосомы — служат для фиксации клеток и миофибрилл, так как включают склеивающее вещество. Межфибриллярное пространство является дополнительным депо внеклеточных ионов кальция. Другим элементом вставочных дисков является нексус — участок тесного контакта с низким электрическим сопротивлением, включающий ионные каналы [9] .

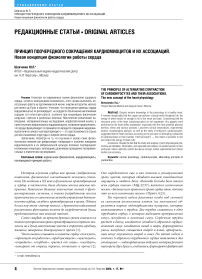

Сокращение (систола) миокарда продолжительностью 0,3 с по времени примерно совпадает с длительностью общей рефрактерности, представляющей собой сумму абсолютной и относительной рефрактерности (Рис. 1) . Следовательно, в периоде сокращения сердце не способно реагировать на другие раздражители [10].

Рис. 1. Сопоставление потенциала действия и сокращения миокарда с фазами изменения возбудимости: а — кардиограмма, б — потенциал действия кардиомиоцита (0–4 — фазы потенциала действия), в — динамика возбудимости (пунктирной линией обозначена исходная возбудимость; 1 — абсолютная рефрактерность, 2 — относительная рефрактерность, 3 — супернормальная возбудимость). Рефрактерность миокарда практически совпадает не только с возбуждением, но и с периодом сокращения.

Выдающиеся умы человечества на протяжении веков изучали работу сердца, но в основном внимание было посвящено «больному» сердцу. Разработаны различные медикаментозные, физические и хирургические методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом сложилась парадоксальная ситуация, что о «больном» сердце мы знаем гораздо больше, чем о «здоровом». Нам не всегда дано объективно оценить его резервы и возможности при тех огромных нагрузках, которые порой испытывает сердце.

Остается непонятным, как всего 250–300 граммов мышечной массы обеспечивает такую внешнюю работу по перекачке крови и внутреннюю — по обеспечению энергетического метаболизма. Ведь за каждое сокращение сердце выбрасывает в аорту 50–70 мл — стакан крови, за минуту работы — 5 литров, за 1 час — 300 литров крови, а за год сердце перекачивает 175 миллионов литров крови — огромный железнодорожный состав цистерн. Энергетических затрат сердца за сутки хватит на то, чтобы легковой

автомобиль проехал 32 километра, а за 70 лет жизни человека энергия сердца могла бы обеспечить полет до Луны и обратно. Но все это становится особенно удивительным и необъяснимым, если учесть, что после завершения эмбрионального развития сердца, кардиомиоциты не способны к митозу (лишаются возможности регенерировать, увеличиваться количественно). Пожалуй, это главная тайна сердца!

Мною в результате многолетних, многочисленных клинических и экспериментальных наблюдений, размышлений и анализа встречающихся явлений в живой природе, касающихся физиологии кровообращения, предлагается новая концепция, объясняющая принцип функционирования сердца. В основе этой концепции — принцип поочередной (сменной, вахтовой) работы кардиомиоцитов или их пучков (ассоциаций). Это позволяет предположить, что увеличение времени диастолы (расслабления) клеток способствует более полноценному восстановлению их энергии.

В нашей жизни мы часто наблюдаем и используем принцип подобного режима работы различных механизмов: функционирование многоцилиндрового двигателя внутреннего сгорания, что обеспечивает большую мощность, уменьшая изнашиваемость; последовательное отсоединение двигателей при запуске многоступенчатой ракеты в космос — позволяет эффективно достигнуть скорости большей, чем каждая из ступеней в отдельности; поочередная работа новогодних гирлянд — уменьшает нагревание и увеличивает продолжительность функционирования световых элементов. Кстати, по этому принципу организована караульная служба в военных формированиях и организация работы на всяких гражданских производствах.

В природе, например, у дельфинов поочередно работают полушария головного мозга. Почки, как парный орган, могут работать поочередно, давая возможность отдыха и восстановления каждой из них. Во время операции на открытом сердце мы нередко видим сокращение разных зон миокарда при восстановлении сердечной деятельности после кардиоплегии, даже можем наблюдать поочередное сокращение правого и левого желудочков. Особенно фибрилляция сердца явно демонстрирует возможность сокращение отдельных участков и сегментов миокарда. При изучении в лабораторных условиях культуры эмбриональных кардиомиоцитов, можно явно наблюдать этот принцип их работы — поочередное сокращение клеток и их групп [11].

Многочисленные наблюдения подобного рода фактов позволяют полагать, что «вахтовый метод» работы отдельных кардиомиоцитов или пучков клеток могут подтверждать способность их поочередного сокращения, что позволяет в диастолу (довольно продолжительный рефрактерный период) восстановить энергию до следующего эффективного сокращения.

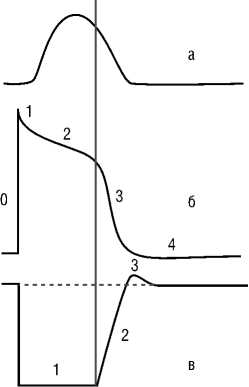

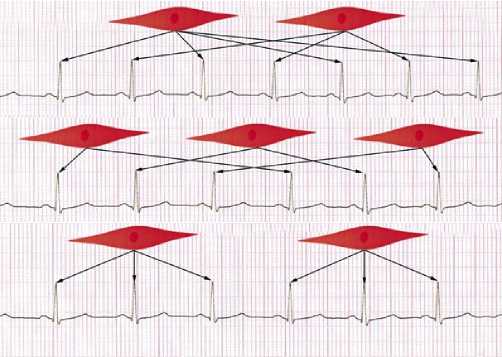

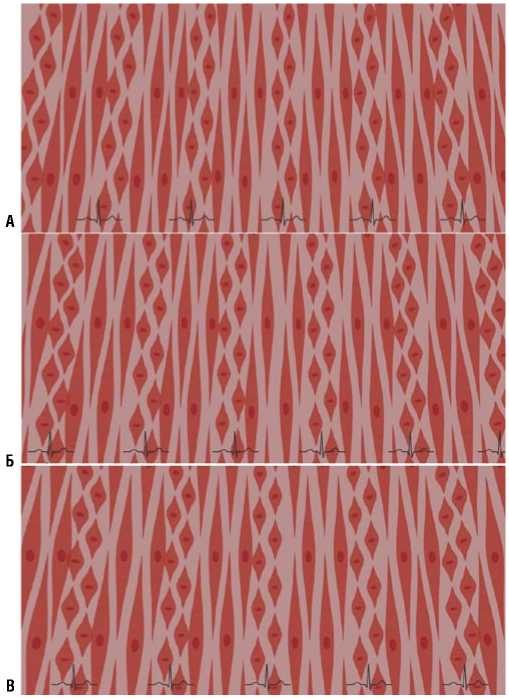

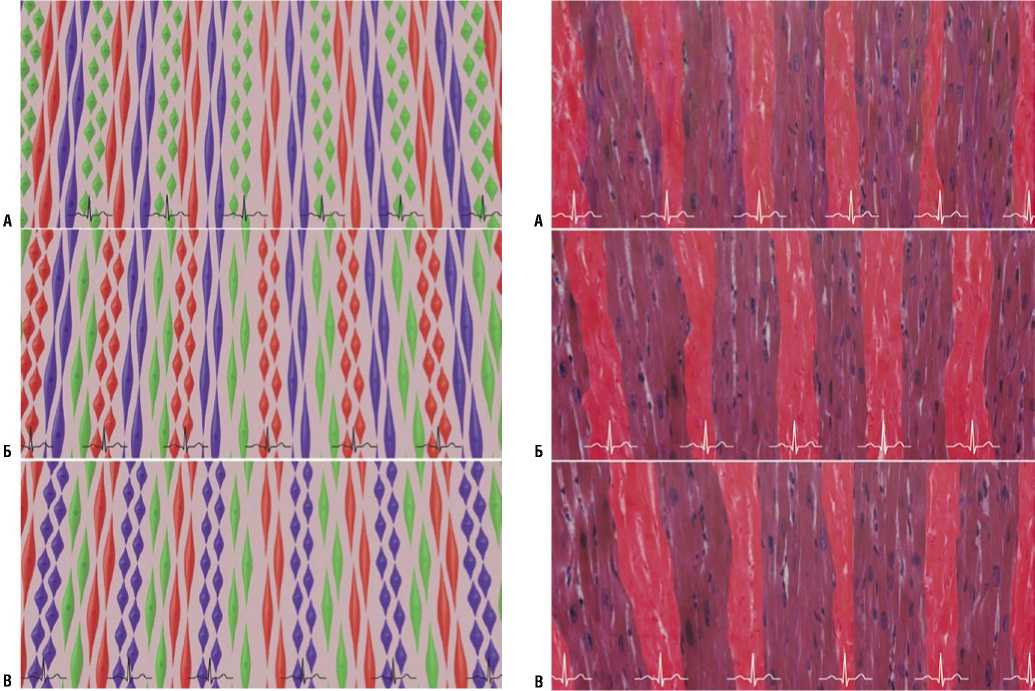

Схемы работы кардиомиоцитов и их пучков (Рис. 2–5).

Рис. 2. Схематическое изображение разных режимов работы кардиомиоцитов в связи с ЭКГ.

Рис. 3. А–В. Схематическое изображение «вахтового принципа» работы пучков кардиомиоцитов (посменное сокращение отдельных зон кардиомиоцитов).

По-видимому, возможны различные режимы работы кардиомиоцитов: смена через разное количество сокращений или после группы сокращений (Рис. 2).

Шевченко Ю.Л.

ПРИНЦИП ПООЧЕРЕДНОГО СОКРАЩЕНИЯ КАРДИОМИОЦИТОВ И ИХ АССОЦИАЦИЙ. Новая концепция физиологии работы сердца

Рис. 5. А–В. Гистологический препарат сердца (увеличение x400). Окраска гематоксилином и эозином. Посменный принцип работы зон кардиомиоцитов (красным цветом выделены ассоциации контра-ктированных групп).

Рис. 4. А–В. Схематическое изображение «вахтового принципа» работы пучков кардиомиоцитов (посменное сокращение отдельных зон кардиомиоцитов).

В зависимости от величины нагрузки кардиомиоциты могут работать в разных режимах. Например, значительная нагрузка «включает» мобилизационный режим: работают все кардиомиоциты. Но при таком варианте происходит быстрое истощение энергии клеток, за которым следует обратимая дисфункция миокарда, носящая кратковременный характер — «оглушение» (станнинг) [12]. В дальнейшем происходит адаптивное более длительное снижение функции для поддержания необходимого метаболизма — «спячка» (гибернация) [13]. Чрезмерная же и продолжительная нагрузка приводит к дистрофии и некрозу. Постоянное возбуждение миокарда при длительном адреналовом стрессе или искусственно вызываемых электроимпульсах (электрокардиостимуляции) лишает миокард способности работать по вышеописанному принципу поочередности сокращений его клеток и их групп. Это, естественно, будет способствовать постепенному истощению его резервов и развитию дисфункции сердца (хронической сердечной недостаточности).

Все вышеприведенное позволяет предположить и в определенной степени объяснить способность сердца на протяжении всей жизни выполнять колоссальную работу, энергии которой хватило бы для полета до Луны и обратно. А с учетом, что структурные единицы сердца (кардиомиоциты) не способны к митозу, не поддается другому объяснению выполняемая сердцем эта гигантская работа, особенно при мощнейших физических нагрузках, стрессах, болезнях и прочем.

Несомненно, в ближайшем будущем концепция «поочередной работы кардиомиоцитов», как принцип экономного энергосберегающего функционирования органа, будет обоснована теоретически и доказана практически. А результаты этого фундаментального исследования позволят более эффективно управлять работой сердца и надежно сохранять потенциал его долгосрочной деятельности.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов (The author declare no conflict of interest).

Список литературы Принцип поочередного сокращения кардиомиоцитов и их ассоциаций. Новая концепция физиологии работы сердца

- Дворецкий И.Х., Соболевский С.И. Древнегреческо-русский словарь: Около 70000 слов. В 2 т. — М.: ГИС, 1958. [Dvoreckij IH, Sobolevskij SI. Drevnegrechesko-russkij slovar': Okolo 70000 slov. V 2 t. Moscow: GIS; 1958. (In Russ).]

- Лука (Войно-Ясенецкий). Дух, душа и тело. — М.: Образ, 2011. [Luka (Vojno-Yaseneckij). Duh, dusha i telo. Moscow: Obraz; 2011. (In Russ).]

- Волкова О.В., Пекарский М. И. Эмбриогенез и возрастная гистология внутренних органов человека. М.: Медицина, 1976. [Volkova OV, Pekar-skij MI. Embriogenez i vozrastnaya gistologiya vnutrennih organov chelov-eka. Moscow: Medicina; 1976. (In Russ).]

- Хабарова А.Я. Иннервация сердца и коронарных сосудов. — Л.: Наука, 1975. [Habarova AYa. Innervaciya serdca i koronarnyh sosudov. Leningrad: Nauka; 1975. (In Russ).]

- Швалев В.Н., Сосунов А.А., Гуски Г. Морфологические основы иннервации сердца. — М.: Наука, 1992. [Shvalev VN, Sosunov AA, Guski G. Morf-ologicheskie osnovy innervacii serdca. Moscow: Nauka; 1992. (In Russ).]

- Ellison JP, Williams TH. Sympathetic nerve pathways to the human heart and their variations. Amer. J. Anat. 1969; 124(2): 149-162.

- Koeppen BM, Stanton BA. Berne Levy Physiology. 6th edition. Philadelphia: Mosby Elsevier; 2008.

- Ткаченко Б.И. Нормальная физиология человека. — 2-е изд. — М.: Медицина, 2005. [Tkachenko BI. Normal'naya fiziologiya cheloveka. 2-e izd. Moscow: Medicina; 2005. (In Russ).]

- Guyton AC, Hall JE, Textbook of Medical Physiology. 11th edition. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2008.

- Nerbonne JM, Kass RS. Molecular Physiology of Cardiac Repolarization. Physiological Reviews. 2005; 85(4): 1205-1253. doi:10.1152/physrev. 00002.2005.

- Shevchenko YuL. Experimental Validation of Embryonic Cardiomyocyte Implantation in Complex Therapy of Myocardial Failure. Progress in Biomedical Research. 1999; 4(5): 468-474.

- Paul AK, Hasegawa S, Yoshioka J, Mu X, Maruyama K, Kusuoka H, Nish-imura T. Characteristics of regional myocardial stunning after exercise in gated myocardial SPECT. J Nucl Cardiol. 2002; 9(4): 388-94.

- Marongiu E, Crisafulli A. Cardioprotection acquired through exercise: the role of ischemic preconditioning. Curr Cardiol Rev. 2014; 10(4): 336-348.