Принципы формирования предположения и модальный глагол ying gai (должен, должно быть) китайского языка в значении предположен

Автор: Баиюанна

Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu

Рубрика: Языкознание

Статья в выпуске: 10, 2009 года.

Бесплатный доступ

Статья рассматривает принципы формирования предположения при первом приближении, т.е. участие модальностей возможности и достоверности в реализации семантики предположения. Данные принципы иллюстрируются на примере актуализации модальных глаголов 应该 ying gai (должен, должно быть) и bi ran (обязательно) китайского яз

Предположение, модальный глагол

Короткий адрес: https://sciup.org/148178469

IDR: 148178469 | УДК: 811.58

Текст научной статьи Принципы формирования предположения и модальный глагол ying gai (должен, должно быть) китайского языка в значении предположен

Предположение – это проявление интерференции, т.е. выводного знания. Модальность предположения подразумевает, с одной стороны, априорное знание или наличие того или иного акта / процесса, из которого выводится некое предположение, с другой стороны, она не настаивает на степени достоверности предполагаемого события или состояния. Выводное знание заключается в умозаключении об определенной вероятности / возможности наступления акта / процесса. Другими словами, автор высказывания выражает предположение с точки зрения возможности / невозможности реализации факта, достоверности / недостоверности знаний о существовании факта.

В процессе интерференции автор того или иного высказывания основывается не только на объективных фактах, но и базируется на субъективных факторах, поэтому высказывание и носит характер предположения. Возможность совершения/несовершения ситуации рассматривается как представление говорящего о связи между субъектом ситуации и его признаком, «при которых можно допустить различный исход данной ситуации, другими словами, ее реализацию или нереализацию». Реализация или не-реализация данного события определяется объективно существующими или субъективно представленными говорящим факторами [1, c.86].

Семантика достоверности же рассматривается с точки зрения оценки автором истинности или ложности высказывания. Последующая оценка достоверности может показать, насколько содержание высказывания соответствует или соответствовало истинному положению дел. Модальность достоверности может быть представлена в трех следующих ситуациях: категория нейтральной достоверности (И.Л. Кызласова называет ее простой категорией достоверности), категория категорической достоверности и категория проблематической достоверности [2]. В ситуации нейтральной и категорической достоверности автор высказывания соответственно уверен или абсолютно уверен в своем рассуждении относительно сообщаемого факта. В ситуации проблематической достоверности автор не может быть уверен в ска- занном, считая свои знания о реальном положении дел недостаточно полными, в связи с чем он выражает определенную степень сомнения и неуверенности. В результате его речь носит форму предположения, допущения.

Так, можно суммировать, что предположение – это догадка, допущение, постулат. Здесь следует разграничить понятие «допущение», которое может передавать два смысла. Первый смысл входит в структуру модальности предположения со значением «признание вероятности события/ситуации». Второе значение обнаруживается в нижеследующем: говорящий делает допущение относительно знаний слушателя, тем самым эксплицируя тему «старые сведения». Например, при произнесении простого предложения «Пэт тоже болен» говорящий предполагает, что он и слушатель имеют общее знание о болезни человека, которого зовут Пэт, и другого неназванного знакомого им человека, которого они оба знают [3].

Таким образом, предположение строится на двух основных принципах – возможности реализации акта и допущении степени достоверности сообщаемого.

Вторая классификация, разработанная М.А. Винокуровой, различает необоснованное, обоснованное и избыточное предположения. В отличие от первой, которая основывается на степени уверенности говорящего в сообщаемом, данная классификация строится на критерии «степень соответствия реальному факту/процессу»: необоснованное предположение допускает две полярные возможности развития события, поскольку ввиду отсутствия объективных данных для обоснования может развиться единственная версия ситуации. Такое предположение носит сиюминутный характер и в большей мере основано не на объективных фактах, а на субъективных факторах; обоснованное предположение возникает в речевой ситуации, когда автор высказывания имеет объективные основания для выведения умозаключения, «частичное владение субъектом информации достаточно для аргументации предположения, но в то же время недостаточно для того, чтобы превратиться в констатацию факта» [1]; избыточное предположе ние характеризуется высокой степенью обоснованности факта сообщения, в данных ситуациях автор высказывания проявляет высокую степень уверенности в сообщаемом факте, тем не менее нельзя утверждать, что констатация факта достигла предела - наблюдается небольшая доля сомнения.

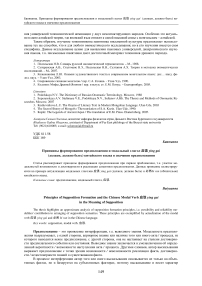

Рассмотренные классификации видов предположения позволили определить наличие в семантике предположения принципов возможности и достоверности, на основе чего возможно объединить все названные параметры в общей теоретической концепции. Для этого разделим модальность возможности на три степени: высокую, среднюю и низкую, которые прямо пропорциональны степеням уверенности. Схематично данную связь можно представить следующим образом:

Ось ОY является модальностью возможности, ОX – модальностью достоверности, модальность предположения представлена OZ. Пространство OZ1X1, которое формируется пересечением «низкой степени модальности возможности OZ1» и «проблематической достоверности OX1», является необоснованным предположением. На пересечении «средней степени возможности OZ2» и «нейтральной достоверности OX2» находится обоснованное предположение OZ2X2. Третье пространство OZ3X3, которое представляет избыточное предположение, достигает уровня «высокая степень возможности» и «категорическая достоверность», т.к. автор высказывания проявляет достаточную уверенность в том, что событие может произойти, но в связи с существованием факторов, заставляющих его усомниться в абсолютной истинности своего высказывания, он не постулирует ситуацию как факт. Итак, в модальности предположения говорящий допускает различный исход потенциальной ситуации, то есть ее реализацию или нереализацию, однако он не может быть абсолютно уверен в информации, которой владеет.

Попробуем представить вышеописанную семантику категории предположения на материале модального глагола 应该 (должен, должно быть) в китайском языке.

К одним из самых распространенных модальных глаголов в китайском языке, употребляющихся в значении предположения, следует отнести глагол 应该 ying gai (должен, должно быть). По мнению 吕叔湘 ( Lu Shuxiang ) , глагол 应该 в значении необходимости соответствует модальному глаголу 必须 bi xu (обязательно, необходимо), который находится на вершине шкалы вероятности, а в значении предположения занимает позицию на одном уровне с 必然 bi ran ( то, что обязательно должно случить-ся ) [4]. Данная характеристика предполагает следующий вывод: модальный глагол 应该 передает очень высокую степень уверенности говорящего в том, что действие имеет место, поскольку у адресата отсутствует альтернатива выполнения или невыполнения действия. Здесь возможно его сопоставление с английским модальным глаголом must, который в одном из семантических проявлений имеет значение долженствования. Наши наблюдения показывают, что 吕叔湘( Lu Shuxiang ) не совсем прав в интерпретации функции модального глагола 应该 , а именно в том, что глагол реализует такие же функции, как и модальные глаголы 必须 bi xu (обязательно, необходимо) и 必然 bi ran ( то, что обязательно должно случиться ) .

В качестве основания нашего несогласия с выводами 吕叔湘 ( Lu Shuxiang ) приводим данные тестирования.

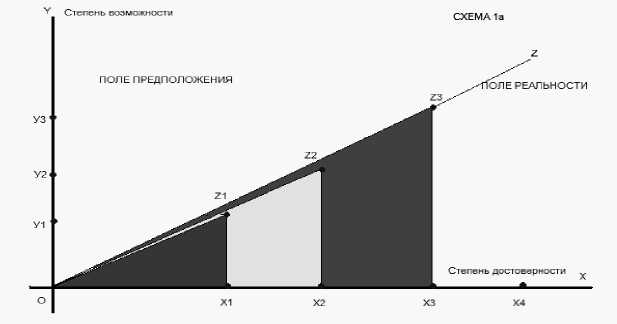

Гипотеза теста: модальный глагол 应该 выражает низко-среднюю степень возможности при проблематично-нейтральной достоверности (схема 1б). Другими словами, автор владеет неполной информацией о происходящей ситуации, что не позволяет ему высказывать мысли с большой уверенностью.

Количество испытуемых (далее – ии.), принявших участие в тестировании, составляет 20 студентов, обучающихся по специальности «филология» (германские языки), этнически китайцев.

Цель теста: опровергнуть положение о том, что модальные глаголы 应该 и 必然 реализуют одинаковые значения предположения.

Методика теста.

-

1. Разработать 4 пары предложений с использованием модальных глаголов 应该 и 必然 , в одном из которых модальный глагол использован неправильно (приложение).

-

2. Объяснить ии. задание, которое состоит из следующих этапов:

-

а) показ данных пар предложений Ии;

-

б) чтение предложений;

-

в) выявление семантической разницы в предложениях того, в каком из предложений модальный глагол используется верно.

-

3. Подсчитать количество верных решений задач. Достижение 75% правильных ответов означает подтверждение гипотезы.

В предложениях «а» (приложение) употреблен модальный глагол 必然 , который означает «абсолютно, точно», в «в» – рассматриваемый нами модальный глагол 应该 . Следует отметить, что в данных предложениях ключевым звеном является вторая часть, которая совпадает во всех предложениях, где автор выражает очевидное сомнение – «я неуверен».

Результаты первого этапа теста показали, что большинство ии (15 чел.) считает данные предложения неидентичными. Ии., которые считают их частично одинаковыми, составляют 5 человек и тех, кто считает их абсолютно одинаковыми, нет. Таким образом, обнаруживается, что между данными пред- ложениями существует определенная разница.

Результаты второго этапа теста показали, что 18 человек обнаружили неверное использование глагола в «а» - предложении, два человека допустили возможность подобного формулирования. Все двадцать человек выбрали «в» - предложение в качестве верного. Таким образом, наша гипотеза подтверждена (100%), а именно: модальный глагол 应该 выражает значение предположения с меньшей степенью категоричности и возможности совершения действия, чем глагол 必然 . Другими словами, модальный глагол 应该 может употребляться в значении предположения, а глагол 必然 не может, т.к. данный глагол выражает очень высокую категоричность и возможность совершения события.

Существует второй метод – метод формальной логики, который также может подтвердить нашу гипотезу. Он заключается в следующем:

-

а) 火车 必然 走了 (поезд точно уехал);

-

в) 火车 应该 走了 (поезд может быть или должен был уехать);

-

с) 我不太清楚 (я не точно уверен).

Отсюда вытекают следующие логические решения уравнений:

С≠A, т.к. они противоречат друг другу;

C=B, т.к. они дополняют друг друга.

Выходит, что A≠B.

Таким образом, результаты проведенного нами тестирования и приведенный метод формальной логики позволяют подытожить, что модальный глагол 应该 семантически не тождественен глаголу 必然 .

Итак, если представить модальный глагол 应该 в виде Т в схеме 1а, то он будет выглядеть следующим образом:

Как видно из схемы 1б, модальный глагол 应该 расположен в пространстве обоснованного предположения OZ2X2, а именно в четырехугольнике X1Z1Z2X2 на отрезке между Z1 и Z2, что означает, что Т передает низко-среднюю степень возможности при проблематично-нейтральной категоричности. На данной схеме не обозначено место расположения модального глагола 必然 , поскольку, на наш взгляд, он выражает почти стопроцентную уверенность автора в своем высказывании. При этом нельзя утверждать, что глагол 必然 передает констатацию факта, хотя в речи практически отсутствует доля сомнения.

Суммируя вышесказанное, следует сказать, что глагол выражает предположение, обусловленное обстоятельствами внешнего характера, т.е. объективными факторами. Автор высказывания владеет некой объективной информацией для выдвижения предположения, но вместе с тем он основывается на субъективных факторах, которые не позволяют говорящему быть уверенным в своем высказывании. Это значит, что в высказывании автора присутствует личностный смысл, та или иная оценка сообщаемого, которая может не совпадать с реальностью, поэтому существует возможность альтернативного развития события.

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлено, что по своей семантике модальный глагол 应该 не соответствует модальному глаголу 必然 , который выражает большую степень категоричности и возможность осуществления события.

-

В.Л. Ракипова. Критерии выделения лексико-тематических групп семейных отношений