Принципы и методы технологической минералогии при переработке твердых полезных ископаемых

Автор: Пирогов Б.И., Ожогина Е.Г.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 2 (302), 2020 года.

Бесплатный доступ

Показана возможность использования принципов, определяющих механизм образования технологических свойств минералов и руд в целом в единой геолого-техногенной среде. Системный подход к минералогическим исследованиям, осуществляемым комплексом физических методов, анализ информации об особенностях состава и строения руд и горных пород с учетом технологических данных позволяют корректно оценивать обогатимость твердых полезных ископаемых.

Технологическая минералогия, технологические свойства минералов, геолого-техногенная система, онтогения, неоднородность минерала

Короткий адрес: https://sciup.org/149129414

IDR: 149129414 | УДК: 549.08+553 | DOI: 10.19110/geov.2020.2.2

Текст научной статьи Принципы и методы технологической минералогии при переработке твердых полезных ископаемых

Определяя позиции технологической минералогии в обогащении, В. И. Ревнивцев подчеркивал, что «в повышении эффективности технологии переработки минерального сырья особая роль принадлежит технологической минералогии. Она составляет фундамент, без которого на современном уровне невозможен целенаправленный научный поиск как принципиально новых путей развития, так и совершенствования технологии переработки минерального сырья» [8, с. 4]. Минералог и технолог для конкретного объекта должны использовать всю минералого-технологическую информацию в связи с разработкой рациональной (оптимальной) технологии переработки, включающей (по В. И. Ревнивцеву): рудоподготов-ку, обогащение, химическое извлечение, окускование и другие подготовительные процессы, использование отходов (в последнее время вся эта совокупность операций обобщается термином «геометаллургия » ), а также последующую химико-металлургическую переработку. «Минералог из советчика должен превратиться в активного исследователя, который первым вступает в разработку рациональной технологии с учетом всего комплекса особенностей объекта по данным технологической минералогии» [8, с. 12].

Методы и подходы

Минералогическое изучение руд и горных пород, позволяющее получить достоверную информацию о составе, особенностях морфологии, конституции индивидов и агрегатов минералов, срастаний их друг с другом, их гранулярном составе, физических свойствах, проводится комплексом минералого-аналитических методов [3—6, 13, 14]. Комплекс методов анализа определяется индивидуально для конкретного вида сырья. Полнота изучения руд и горных пород всегда зависит от решаемых задач. Арсенал методов минералогического анализа достаточно широк (оптическая и электронная микроскопия, люминесцентный, рентгенографический, рентгенотомографический, микрорентгеноспектральный, термический, ИК-спектрометрический и пр.), а их разумное сочетание позволяет практически всегда получить достоверную, сопоставимую, имеющую юридическую силу информацию об объекте исследования. Это в конечном счете дает возможность глубже проникнуть в природу технологических свойств, определить степень их контрастности при сепарации, возможности управления процессами обогащения, предложить методы селективного выделения минералов с использованием новых систем рудоподготовки и обогащения

руд. Системный подход к минералогическим исследованиям, анализ полученной информации о тонких особенностях конституции минералов, онтогении и их типоморфных признаках и свойствах, минеральных ассоциациях и закономерностях изменчивости минералов с учетом технологических данных позволяют корректно оценивать обогатимость твердых полезных ископаемых.

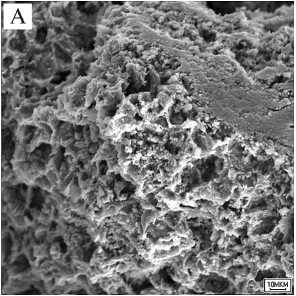

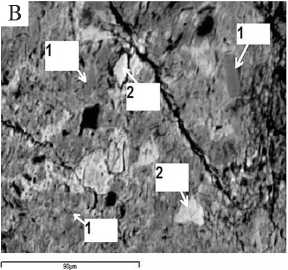

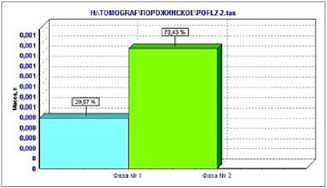

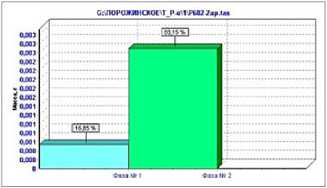

Например, выявление формы нахождения фосфора в окисленных марганцевых рудах Порожинского месторождения, определение характера распределения в них апатита комплексом методов минералогического анализа позволили прогнозировать обогатимость руд, учитывая их фосфористость. Установлено, что апатит встречается в виде тонкой вкрапленности размером менее 10 мкм (рис. 1), а также образует многочисленные агрегаты, центральная часть которых сформирована апатитом, а периферия — опалом (рис. 2).

Ðèñ. 1. А — рудный агрегат существенно псиломеланового состава. РЭМ; B — тонкая вкрапленность апатита (1) в рудном агрегате (2). Изображение в обратнорассеянных электронах

Fig. 1. A — Ore aggregate of generally psilomelane composition. SEM. B — Thin impregnation of apatite (1) in ore aggregate (2). image in backscattered electrons

Ðèñ. 2. Опал-апатитовые агрегаты (голубое — опал, зеленое — апатит): томограммы, обработка по программе TomAnalysis и гистограммы процентного соотношения фаз

Fig. 2. Opal-apatite aggregates (blue — opal, green — apatite): tomograms, TomAnalysis processing and histograms of the percentage phase ratio

Современные принципы технологической минералогии

В современном понимании технологическая минералогия с учетом геологических данных объединяет минералогические и технологические исследования, связанные с изучением вещественного состава, текстурно-структурных признаков твердых полезных ископаемых, технологических свойств минералов на макро-, микро- и наноуровнях в эволюции единой геолого-техногенной системы и направленные на комплексное использование минерального сырья, разработку рациональных и экологически чистых технологий. Говоря о генетической природе технологических свойств минералов и руд с позиций технологической минералогии, следует подчеркнуть, что они формируются в единой геолого-техногенной системе круговорота минеральных веществ в природе и технологии их переработки в различных энергетических полях (гравитационных, магнитных, электрических и др.). Единая геолого-техногенная система охватывает физическое, вещественное и энергетическое пространства, в которых минерал развивается во взаимосвязи со средой (природной и технологической), эволюционируя под действием внешних и внутренних факторов. Причем изменения основных характеристик минералов (морфологии и анатомии индивидов, гранулометрии индивидов и агрегатов; состава, кристаллической структуры минералов; типов их срастаний и, как следствие, технологических свойств) происходят в системе «минерал — среда» и обусловлены тремя видами взаимосвязей: энергетической (обмен энергией при структурных преобразованиях индивида), вещественной (поступление вещества из среды в индивид, обеспечивающее его рост, или, наоборот, разрушение индивида и удаление вещества из минерала в среду) и информационной (передача особенностей структурной организации вещества и энергии от среды к минералу и обратно). Развивая идеи Н. П. Юшкина [12] о взаимосвязи между минералом и средой в природе, следует считать их применимыми и к технологическим системам. Опираясь на данные об эволюции изменчивости минерального состава, текстур, структур и свойств, в том числе технологических, руд месторождений различных генетических типов (принцип наследования структурных, вещественных и морфологических признаков минералов, законы минералогии: информационные, резонанса, инерции и др. [9, 11]) взаимосвязи и — во многом — подобие процессов их образования (преобразования) в природе и технологии, а также данные технологических экспериментов, мы формируем наши представления о технологических свойствах минералов и руд в целом.

Различные технологические свойства минералов являются функцией их конституции и генезиса. Поэтому «жизнь» минералов, начатая в геологических процессах, характеризуется локализацией информации, потенциально сохраняющейся на разных уровнях «памяти» индивидов (морфологическом, структурном, изотопном, молекулярном, магнитном и т. п.) и отражающейся в текстурно-структурных особенностях руд, продолжается в технологических аппаратах, определяя их двойственную природу [2]. Необходимо подчеркнуть, что каждая группа технологических свойств минералов связана в идеале с ведущими (определенными) кристаллохимическими параметрами. Однако кристаллохимической информации о поведении минералов в обогащении руд недостаточно без знаний генетической природы их технологических свойств [11].

При оценке руд необходимо акцентировать внимание на их текстурно-структурных характеристиках. Именно в них «замораживаются» все элементы заключительного этапа минералообразования, дающие представления об основных минеральных ассоциациях, о кристалломорфологии, гранулометрии, составе и кристаллической структуре, свойствах, анатомии индивидов (зерен), срастаниях и границах контактирующих в них минералах. Минералог в ретроспективном плане должен (умозрительно) восстановить природу формирования срастаний на различных этапах минералогенеза, что позволит совместно с технологом создать схему переработки руды, определив последовательность и стадийность технологических процессов и операций. При этом для сосуществующих минералов различных ассоциаций очень важно выявить прежде всего природу их относительного возраста и проследить эволюцию основных закономерностей изменчивости кристалломорфологии, конституции, свойств индивидов (зерен) срастаний минералов в гранулометрическом спектре. Именно выявление и объяснение эволюционной природы структур — первичных и вторичных — является важным шагом для понимания через срастания рудных и нерудных минералов происхождения руд и оценки их минералого-технологических особенностей [11].

Исследование индивидов минералов (кристаллов, зерен, техногенных частиц, в том числе обломочных малых частиц) опирается на фундаментальные эволюционные закономерности процессов минералогенеза и техногенеза [11]. Использование онтоге-нического метода Д. П. Григорьева [10] для познания генетической природы свойств минералов, представлений Н. В. Петровской [1, 8, 11, 12] о неоднородности как фундаментальном свойстве минералов различного генезиса позволяют выявить особенности онтогении и неоднородности минералов в единой системе на трех основных уровнях оценки обогатимости руд различных генетических типов [11], которые отражают взаимосвязи процессов минералогенеза минеральных ассоциаций руд в природе и их преобразования при переработке в техногенезе. Уровень i — текстурный (макроуровень) — отражает грубую неоднородность; уровень ii — структурный (микроуровень) — характеризует изменчивость неоднородности срастаний минералов в различных ассоциациях; уровень iii — микро- и наноуровень индивидов (микроагрегатов) минералов — фиксируя их тонкую и ультратонкую неоднородности, определяет сложность фазового и элементного состава (в том числе псевдоморфоз и другие сложные формы замещения и преобразования минерального вещества, сопровождающиеся выносом и привносом компонентов). Причем каждый уровень неоднородности руд при техногенезе отражает изменчивость их определенных минералого-технологических характеристик в различных узлах технологической схемы. Поэтому здесь важен онтогенический метод изучения руд, так как концептуальная модель он-тогенического прогнозирования исходит из главной идеи онтогении — идеи направленного развития минеральных индивидов. Смысл применения онтогени-ческой информации при технологических изысканиях обусловлен выбором оптимальных условий раскрытия зерен полезного минерала (размер, форма, характер срастаний, особенности границ) и оптимизацией технологического процесса с учетом неоднородностей состава и свойств мономинеральных зерен, определяемых анализом анатомии индивидов.

Имея онтогеническую характеристику руд, можно выделить в них принципиально разные по обогатимости типы, предусмотреть ступенчатую систему измельчения с использованием различных технологий обогащения на различных стадиях [10]. Как показывает опыт Всероссийского научно-исследовательского института минерального сырья им. Н. М. Федоровского по прогнозной оценке обогатимости руд железа, марганца, редких металлов, неметаллических полезных ископаемых, использование принципов и методов технологической минералогии позволяет получить надежные результаты. Для каждого генетического типа руд исходная информация о минералого-технологических неоднородностях индивидов сосуществующих рудных и нерудных минералов потенциально накапливается и сохраняется в виде разнообразных морфоструктурных характеристик и свойств на макро-, микро- и наноуровнях, а затем по-разному преобразуется на конкретных стадиях технологической схемы их переработки. Задача минералога — опираясь прежде всего на минералогические методы, выявить и оценить особенности минералого-технологической неоднородности с учетом технологических экспериментов и совместно с технологом максимально учесть их при разработке схемы обогащения руд.

Подводя итоги, следует отметить, что при минералогическом изучении руд, горных пород и продуктов их обогащения появляется возможность получить прямую информацию о генезисе технологической «жизни» минералов (технологической онтогении) по данным изменчивости первичной морфологии и особенностям кристаллохимии минералов в гранулометрическом спектре дробленно-измельченной руды (или горной породы). Однако надо иметь в виду, что длительность природных процессов, которые формируют технологические свойства минералов, до установления термодинамического равновесия исчисляется тысячелетиями. Быстро же текущие технологические процессы, обусловленные производительностью аппаратов, интенсивно разрушая естественную информационную структуру минерала, медленнее передают ее новым продуктам процессов в более или менее сохранившемся виде. Согласно принципу наследования структурных, вещественных и морфологических признаков минералов, их технологические свойства (плотностные, магнитные, полупроводниковые, люминесцентные, флотационные и др.) потенциально проявляются в различных эволюционных рядах минералов (ассоциаций), отражающих непрерывное направленное развитие процессов минералогенеза (результат взаимодействия в различных энергетических полях минералов со средой). Этот принцип является одним из самых важных при оценке обогатимости твердых полезных ископаемых, создании эффективных технологий их переработки. Достоверную 13

информацию о технологических свойствах минералов и руд в целом, формирующихся в единой геолого-техногенной системе, сегодня можно получить, используя комплекс метрологически оцененных методов минералогического анализа.

Список литературы Принципы и методы технологической минералогии при переработке твердых полезных ископаемых

- Быстров И. Г., Пирогов Б. И., Якушина О. А. Морфоструктурные и конституционные особенности титаномагнетита железных руд Пудожгорского месторождения // Геология рудных месторождений. 2015. № 6. С. 546-572.

- Григорьев Д. П., Жабин А. Г. Онтогения минералов. М., 1975. 340 с.

- Котова О. Б., Ожогина Е. Г. Комплексная оценка горнопромышленных отходов с позиций технологической минералогии // Проблемы и перспективы эффективной переработки минерального сырья в 21 веке (Плаксинские чтения - 2019): Материалы международного совещания. Иркутск, 2019. C. 27-30.

- Котова О. Б., Ожогина Е. Г. Минералого-технологические методы оценки труднообогатимых полезных ископаемых // Геология и минеральные ресурсы Европейского Северо-Востока России: Материалы XVII Геологического съезда Республики Коми. Т. III. Сыктывкар: ИГ Коми НЦ УрО РАН, 2019. С. 319-322.

- Ожогина Е. Г. Современные проблемы и перспективы развития технологической минералогии // Разведка и охрана недр. 2018. № 10. С. 3-6.