Принципы моделирования систем централизованного теплоснабжения

Автор: Лосев Владимир Николаевич, Петренко Юрий Алексеевич

Журнал: Технико-технологические проблемы сервиса @ttps

Рубрика: Организационно-экономические аспекты сервиса

Статья в выпуске: 1 (15), 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены принципы построения моделей сложных технических систем с акцентом на моделировании систем централизованного теплоснабжения (СЦТ). Отмечено, что формирование моделей СЦТ может корректно осуществляться только с участием эксплуатационных организаций, эмпирический опыт которых подлежит анализу с целью выявления формализуемых и неформализуемых явлений.

Теплоснабжение, функционирование системы, механизм сбора информации, описание состава и свойств, формирование модели, оперативно-диспетчерское управление

Короткий адрес: https://sciup.org/148185905

IDR: 148185905 | УДК: 697.31

Текст научной статьи Принципы моделирования систем централизованного теплоснабжения

Метасистема теплоснабжения Санкт-Петербурга, как макрообъект управления в целом, так и ее отдельные составляющие (системы различной организационной принадлежности или оперативного подчинения), обладают большинством характерных признаков сложных технических систем (СТС):

-

1. Существует единая цель функционирования системы.

-

2. Система состоит из сравнительно большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Элементы могут быть типовыми, т.е. правила их внутреннего функционирования и взаимодействия с окружением могут совпадать.

-

3. К системе применим принцип декомпозиции: СТС можно расчленить (не обязательно единственным образом) на конечное число частей, т.н. подсистем СТС, в свою очередь допускающих деление на конечное число более мелких подсистем, и т.д. до в пределе элементов

-

4. Взаимодействие элементов в системе осуществляется путем обмена веществом, энергией, данными.

-

5. Допустим неединственный характер функционирования системы.

-

6. Управление системой носит иерархический характер. Т.е., имеется подчиненность частей системы в виде наличия неравноправных связей между ее элементами, когда воздействие в одном из направлений оказывают гораздо большее влияние на элемент, чем в другом.

-

7. Могут быть выделены интегральные свойства системы, отсутствующие у любого из отдельных ее элементов или их совокупностей (изделий, сборочных единиц, агрегатов, подсистем).

СТС, неделимых объективно или в соответствии с принятыми допущениями.

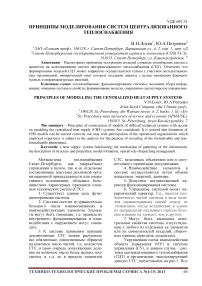

Укрупненная схема взаимодействия объекта управления (ОУ) и системы управления (СУ), в данном случае – системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) и организации, эксплуатирующей данную СТС, представлена на рис.1. Под

"окружающей средой" (ОС), в данной постановке, можно понимать любые природные и (или) техногенные факторы, существующие объективно и не входящие в состав СТС, но прямо или косвенно оказывающие влияние на ее функционирование.

В хозяйственной деятельности организации, эксплуатирующей СЦТ, явно или неявно используются различные модели ОУ. Замещение объекта-оригинала (системы СЦТ) моделью вызвано необходимостью корректного формализованного описания задачи, допускающей таковой подход, с целью применения для анализа логического и математического аппарата, обеспечивающего целостный подход к анализу ОУ.

данные о состоянии ОУ

Рисунок 1 – Укрупненная схема взаимодействия с объектом управления

Следует признать, однако, что часть процедур считается неформализуемой. Такие процедуры требуют организации интерактивного взаимодействия модели и пользователя. Одной из проблем является достижение оптимального соотношения процедур двух видов.

В настоящей работе авторы делают попытку рассмотреть принципы построения моделей СТС, акцентирую внимание на моделировании СЦТ.

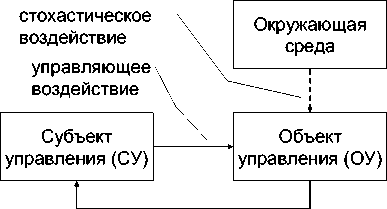

В зависимости от решаемых задач изменяется состав и назначение моделей СТС. На рис. 2 представлены возможные цели использования моделей СТС теплоснабжения, а также путь их эволюционирования "от простого к сложному".

Несмотря на необходимую нормативную регламентацию практически всех действий, связанных с проектированием, строительством, эксплуатацией и ремонтом (реконструкцией, модернизацией) СЦТ, работа предприятий сохраняет многие черты научного исследования.

Одним из этапов исследования является построение механизма сбора ин- формации о СТС и окружающей среде. Целям описания состава и свойств СТС служат модели, обеспечивающие т.н. "паспортизацию" подсистем и элементов СТС в терминах, характерных для некоторой предметной области. В частности, для инженерных коммуникаций СЦТ характерно выделение и описание линейных и узловых сооружений, источников теплоснабжения, управляющих устройств, вспомогательных систем (дренирование, электрохимической защиты (ЭХЗ), связь и т.п.).

1 "паспортизация“, сбор и хранение данных о состоянии СТС прикладные расчеты: теплогидравлические,

I диагностические и т.д.

оперативно-диспетчерское Iуправление, производственные мероприятия, изменения в СТС

Рисунок 2 – Назначение моделей СТС ЦТС

Данные модели обеспечивают возможности сбора и хранения условнопостоянной ("паспортизация") и условнопеременной, в т.ч. хронологически привязанной информации о значениях количественных и качественных характеристик элементов СТС. Также подлежат описанию и измерению производственные мероприятия и иные события, вызывающие изменение свойств СТС или ее отдельных элементов.

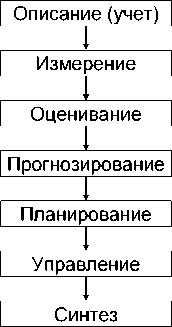

В целом, описательные (измерительные) модели деятельности эксплуатационной организации достаточно хорошо описываются уже ранее формулируемой [1] "объектно-событийной парадигмой" применительно к хозяйствующему субъекту (рис. 3).

Рисунок 3 – Объектно-событийная связь

Подсистемы и элементы, имеющие количественное (и качественное) описание, могут быть объектами численного анализа, т.е. могут подлежать оцениванию. Известной спецификой коммуникационных СТС, и СЦТ в частности, является необходимость расчета режимов по-токораспределения теплоносителя в системах транспортирования к потребителю. Использование для этих задач математического аппарата теории графов стало уже тривиальной задачей. Под прогнозированием подразумевается предсказывание оценок состояния или характера его изменения всей СТС или отдельных ее элементов (совокупностей элементов) в будущем на основании данных о их состоянии в прошлом и настоящем. Прогнозирование особенно важно, как результирующий этап в задачах совместной обработки информации о вредных действующих факторах и отказах элементов СТС.

Задачи оперативно-диспетчерского управления (ведение режимов работы; производство переключений, пусков и остановов устройств; локализация аварийных участков; управление подключением потребителей), планирования производственно-технических мероприятий и т.п. решаются в составе моделей, соответствующих уровню планирования и управления. Несмотря на колоссальное многообразие возможных ситуаций, практически все они сводятся к универсалии: событие (планируемое или фиксируемое) приводит к предопределенному изменению свойств соответствующих элементов или их совокупностей в составе модели СТС.

Характерной особенностью моделирования СТС является то, что планирование и управление тесно связаны с оцениванием и прогнозированием. Характерный пример: планирование переключений насосов и (или) запорной арматуры на основе оценивания гидравлического режима работы трубопроводной сети.

Задачи синтеза на стадии эксплуатации СТС не рассматриваются и могут представлять интерес только при автоматизированном стратегическом планировании развития системы и для разработчиков принципиально новых способов организации СЦТ или ее подсистем.

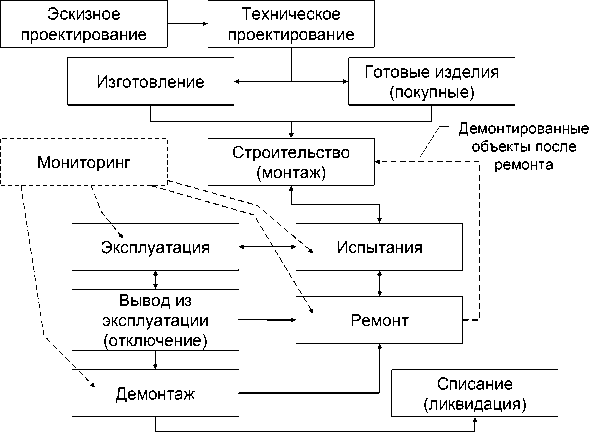

Важной особенностью СТС является существование т.н. жизненного цикла (life cycle), т.е. упорядоченной последовательности именованных состояний, в которых может находиться элемент (подсистема) СТС, и характеризующихся обусловленным набором параметров и правил взаимодействия с другими элементами СТС.

Характерный обобщенный жизненный цикл элемента (подсистемы) СЦТ приведен на рис. 4. Его состав может меняться в зависимости от новизны, ремонтопригодности, возможности регулирования соответствующего элемента (подсистемы) СТС. Определение жизненного цикла является условием корректности формирования даже описательных моделей.

Рисунок 4 - Укрупненный жизненный цикл элемента (подсистемы) СЦТ

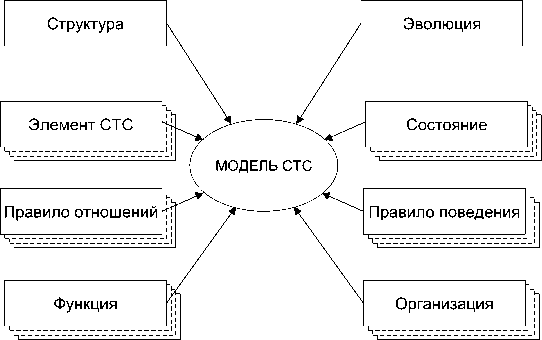

Рассмотрим из чего формируется модель СТС. Возможные виды объектов моделирования представлены на рис. 5.

СТС может быть, в соответствии с принципом декомпозиции, подразделена на подсистемы различных уровней и эле- менты этих подсистем (элементы и подсистемы могут иметь физическое воплощение или же быть абстрактными, понятийными). Все это представляет собой элементы СТС и их структуру. Взаимодействие элементов СТС между собой описывается при помощи правил отношения и правил поведения. Жизненные циклы элементов СТС находят свое воплощение через совокупность состояний. Деятельность системы описывается через совокупность функций. Эволюция в модели СТС обеспечивает возможности синтеза. Данный раздел наиболее труден и обычно не реализуется.

Рисунок 5 – Объекты моделирования

Неуклонное распространение средств микропроцессорной техники и, как частного случая, компьютерных систем и соответствующего ПО, ставит перед организациями ТЭК задачу осмысленного использования существующих решений прикладных программноаппаратных комплексов, а также тесного взаимодействия с разработчиками по развитию средств моделирования СТС ТЭК. Очевидно, что именно эксплуатационная организация является преимущественным источником информации о фактическом характере функционирования СТС в целом и ее отдельных элементов и имеет наиболее полное представление:

-

• о фактическом изменении свойств элементов (подсистем) СТС в процессе эксплуатации;

-

• о фактических повреждениях элементов (подсистем) СТС в процессе эксплуатации;

-

• о фактических методах мониторинга состояния СТС;

-

• о фактических методах ведения хозяйственной деятельности.

Формирование моделей СЦТ, направленных (см. рис.2) на оценивание и прогнозирование, а тем более планирование может корректно осуществляться только с участием эксплуатационных организаций, эмпирический опыт которых подлежит анализу с целью выявления формализуемых и неформализуемых явлений, первые из которых подлежат информационному описанию в модели СТС, а вторые – учету там же в виде возможности директивного вмешательства.