Принципы размещения объектов социальной и транспортной инфраструктуры в региональных документах стратегического планирования

Автор: Кабанов Вадим Николаевич

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Проблемы управления в территориальных системах

Статья в выпуске: 3 т.11, 2018 года.

Бесплатный доступ

Разработка программ стратегического социально-экономического развития регламентируется в России Федеральным законом (№ 172-ФЗ от 28.06.2014), в соответствии с которым долгосрочные идеи развития должны отображаться на схемах территориального развития. При разработке схем территориального планирования основной проблемой является точность прогнозирования численности населения, проживающего в муниципальных образованиях, на временные горизонты, определяемые стратегическими планами. Практическое применение зависимости численности населения от количества создаваемых или сохраняемых рабочих мест может перевести объемы финансовых ресурсов, предусмотренных для реализации программ долгосрочного развития, в количественные показатели, необходимые для вычисления количества и мощности объектов социальной и транспортной инфраструктуры. Цель исследования состоит в доказательстве существования статистической зависимости численности населения от числа рабочих мест в региональной и муниципальной экономике. Для достижения решалась научная задача определения статистической зависимости численности населения в регионах России от количества рабочих мест в экономике (занятого населения). Обсуждение результатов исследования предлагается в виде дискуссии по поводу принципов формирования территориальных планов развития. Не отрицая важности самоидентификации населения, в качестве основополагающего критерия для выбора места жительства обосновывается возможность получать средства для удовлетворения потребностей человека. Поскольку наиболее распространенным способом получения таких средств является продажа труда, то в качестве основного количественного показателя, способного аккумулировать в себе наиболее распространенные стратегические идеи социально-экономического развития, обосновывается показатель «количество рабочей мест в экономике территориального образования». Исходя из требований действующих нормативных документов делается вывод о целесообразности применения отношения количества рабочих мест к численности населения, как 1 к 2. Предлагается вывод о том, что такой подход прогнозирования численности населения обеспечивает наиболее достоверную систему обоснований при принятии решений о размещении объектов регионального значения на схеме территориального развития субъектов РФ. Разработка схем территориального планирования в составе документов стратегического планирования обеспечивает конкретизацию долгосрочных идей социально-экономического развития, разрабатываемых и утверждаемых местными органами государственной власти.

Стратегическое планирование, численность населения, рабочие места, социальная инфраструктура, объекты регионального значения, территория поселений, социально-экономическое развитие, схема территориального планирования

Короткий адрес: https://sciup.org/147224925

IDR: 147224925 | УДК: 316.42; | DOI: 10.15838/esc.2018.3.57.5

Текст научной статьи Принципы размещения объектов социальной и транспортной инфраструктуры в региональных документах стратегического планирования

Законом о стратегическом планировании в России1 установлена необходимость разработки стратегии её пространственного развития (ст. 20, № 172-ФЗ). На региональном уровне пространственное развитие определяется схемой территориального развития субъекта РФ (ст. 38, № 172-ФЗ). Требования к региональной схеме территориального развития установлены гл. 3, ст. 9–28 Градостроительного кодекса РФ2. Схемы территориального планирования субъектов РФ, в соответствии с п. 3, ст. 14 № 190-ФЗ, содержат информацию о размещении:

-

«1 ) транспорта (железнодорожный, водный, воздушный транспорт), автомобильные дороги регионального или межмуниципального значения;

-

2) предупреждение чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация их последствий;

-

3) образование;

-

4) здравоохранение;

-

5) физическая культура и спорт;

-

6) иные области в соответствии с полномочиями субъектов Российской Федерации».

Исходя из приведенных выше положений действующего законодательства, государство, в соответствии с Конституцией РФ (ст. 39–43), принимает на себя обязательства по созданию, содержанию и развитию социальной инфраструктуры поселений. Не требует доказательства утверждение о том, что обоснование решений о размещении объектов региональной социальной инфраструктуры напрямую зависит от численности населения в поселении (под поселением здесь понимается как крупный мегаполис, так и сельское поселение). Количество и мощность объектов социальной инфраструктуры устанавливаются в соответствии с действующими нормами проектирования3 и зависят от количества жителей городских и сельских поселений. Строительство новых и финансирование деятельности существующих объектов социальной инфраструктуры осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, а объем финансирования зависит от количества обслуживаемого населения4. К сожалению, перечисленные нормативные документы не содержат рекомендаций по определению численности населения в поселениях. Поиск иных документов, связанных с определением количества жителей, в существующих справочно-правовых системах не дал положительного результата.

В этой связи поиск количественных показателей, описывающих региональные стратегии социально-экономического развития, с одной стороны, и способных обеспечить достоверность прогноза численности населения – с другой, относятся к актуальным проблемам стратегического планирования. Особенно острой остается проблема прогнозирования изменения численности населения в регионах и муниципальных образованиях. Трудно переоценить важность достоверности и точности прогноза изменения численности населения в результате реализации долгосрочных программ и проектов, направленных на социально-экономическое развитие.

Исследование результатов научных исследований, опубликованных в периодической печати и рассматривающих причины изменения численности сельских и городских поселений, позволяет сделать следующие выводы.

Одни зарубежные исследователи рассматривают колебания численности населения как результат территориального развития, которое, в свою очередь, представляется как функция развития бизнеса (предпринимательства):

-

– в зависимости от объема «экспортной» выручки, то есть объема вывоза товаров и услуг за пределы рассматриваемой территории5;

– в зависимости от одного центра, в котором сконцентрирована экономическая активность (модернизация теории И. фон Тюнена6), что является условием достижения экономического равновесия при малой численности на-селения7, а в случае совместного рассмотрения с моделью Леша8 существует возможность оценивать социально-экономические последствия роста численности населения9;

– в зависимости от производственных мощностей промышленных предприятий, вовлеченных в глобальную технологическую цепочку выпуска товаров массового спроса10;

– в зависимости от величины транзакционных (в первую очередь транспортных) издержек11.

Другие – считают численность населения функцией, которая зависит от эффективности инфраструктуры:

– обеспечивающей диверсификацию экономики12;

– стимулирующей самозанятость домашних хозяйств13;

– сокращающей разрыв между сельским и городским поселением14;

– способствующей росту эффективности товарного обмена15.

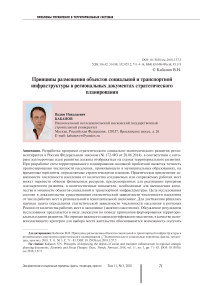

В нашей стране изменение численности городского и сельского населения происходит разнонаправленно (рис. 1) . Более высокие темпы сокращения сельского населения (пунктирная линия на рисунке) объясняет более пристальное внимание российских ученых к проблемам социально-экономического развития сельских территорий. Со стороны органов государственного управления изменение динамики численности сельского населения связывается с реализацией соответствующей

Рис. 1. Динамика изменения численности городского и сельского населения РФ в 2000–2016 гг.

^^^^“ город ^^ ■ село

2000 г. - 100%

Источник: Российский статистический ежегодник. 2016. С. 69, табл. 4.2: стат. сб. / Росстат. М., 2016. 725 с.

федеральной целевой16 программы17 и стратегии социально-экономического развития18.

Важность «комплексного подхода для вывода российского села на траекторию динамического устойчивого развития» трудно пере-оценить19. К числу основных направлений, способных обеспечить позитивную динамику социально-экономического развития, российские исследователи предлагают относить:

– «сбережение» трудового потенциала20;

– укрепление демографического потенциала экономическими перспективами, в том числе связанными с возрождением и созданием транспортных21 коридоров22;

– формирование благоприятного инвестиционного климата с целью создания новых и сохранения существующих предприятий23;

– создание территорий (зон) опережающего развития24;

– создание условий для роста конкурентоспособности сельскохозяйственного производства25.

Как показывает краткий обзор зарубежных и российских публикаций, большинство исследователей считают, что численность населения зависит от эффективности экономической деятельности. Эффективная экономическая деятельность обеспечивается трудовыми ресурсами, следовательно, логично предположить, что численность населения в поселениях зависит от количества рабочих мест, размещенных на территории городского или сельского поселений. Таким образом, цель настоящего исследования состоит в доказательстве существования статистической зависимости численности населения от числа рабочих мест в экономике. Для достижения поставленной цели решалась следующая научная задача: выполнить статистический анализ зависимости численности населения в регионах России от количества рабочих мест.

Методы исследования

Основным источником информации о численности населения в регионах РФ является официальная статистика, публикуемая соответствующим государственным органом (Росстат). Логично предположить, что к наиболее эффективным методам исследования такой информации относятся инструменты математической статистики, к числу которых принято относить методы систематизации, а также выявление статистических закономерностей с целью построения вероятностных моделей массовых случайных явлений26. Поскольку предметом изучения выступают социальноэкономические процессы (численность населения и рабочие места), которые относятся к экономическим категориям, то не будет ошибкой сузить применяемый инструментарий до аппарата, традиционно используемого эконометрикой. Автор полагает, что построение парной регрессии позволит избежать дискуссии, начатой Дж. Кейнсом27 и Я. Тинбергеном28, об эффективности корреляционного анализа.

Результаты

Изменение численности населения и рабочих мест в регионах России выполнялось относительно максимального значения. Максимальные характеристики принадлежат Москве. В табл. 1 отчетливо видны региональные изменения численности населения относительно столицы РФ.

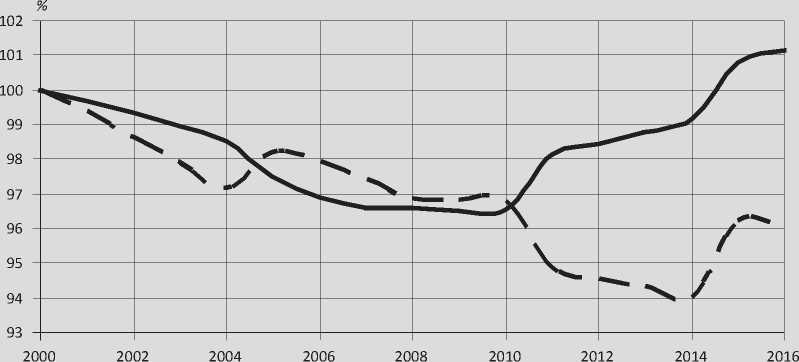

Приведенные распределения изменения численности населения в регионах России обладают некоторыми особенностями, на которые стоит обратить внимание:

– во-первых, максимальное значение выборки постоянное и равно максимальной численности населения в регионе (в приведенных выборках – Москва);

– во-вторых, минимальное значение выборки поступательно уменьшается относительно наибольшего значения (табл. 1, колонки 1, 4, 7);

– в-третьих, число регионов в первом интервале неуклонно растет (табл. 1, колонки 3, 6, 9).

Характер распределения количества рабочих мест (табл. 2) , наблюдаемых государственной статистикой РФ, весьма схож с распределением населения (см. табл. 1).

Сравнение значений, приведенных в таблицах 1 и 2, позволяет сделать вывод о схожести динамики изменения минимальных значений рассматриваемых статистических выборок (колонки 1, 4, 7, в табл. 1 и колонки 1, 4, 7 в табл. 2). К числу заметного отличия следует отнести номер интервала, в котором происходят основные изменения. Если распределение регионов по численности населения показывает основные изменения в первом интервале значений (колонки 3, 6, 9 в табл. 1), то распределение субъектов РФ по количеству рабочих мест (занятому населению) показывает основные изменения во втором и третьем интервалах (колонки 3, 6, 9 в табл. 2). Графическое представление данных, приведенных в табл. 1 и 2, показано на рис. 2.

Таблица 1. Распределение численности населения в регионах РФ относительно значения численности населения в Москве

|

2005 |

2010 |

2015 |

||||||

|

Интервал, % |

Кол., шт. |

Интервал, % |

Кол., шт. |

Интервал, % |

Кол., шт. |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

0,47 |

12,91 |

45 |

0,43 |

12,88 |

49 |

0,40 |

12,85 |

52 |

|

12,91 |

25,35 |

20 |

12,88 |

25,32 |

18 |

12,85 |

25,30 |

15 |

|

25,35 |

37,79 |

8 |

25,32 |

37,77 |

8 |

25,30 |

37,75 |

8 |

|

37,79 |

50,23 |

4 |

37,77 |

50,21 |

2 |

37,75 |

50,20 |

2 |

|

50,23 |

62,67 |

1 |

50,21 |

62,66 |

1 |

50,20 |

62,64 |

1 |

|

62,67 |

75,11 |

0 |

62,66 |

75,10 |

0 |

62,64 |

75,09 |

0 |

|

75,11 |

87,55 |

0 |

75,10 |

87,55 |

0 |

75,09 |

87,54 |

0 |

|

87,55 |

100,00 |

1 |

87,55 |

100,00 |

1 |

87,54 |

100,00 |

1 |

|

Источник: составлено: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016: данные табл. 2.1, с. 37, 38.: стат. сб. / Росстат. М., 2016. 1326 с. |

||||||||

Таблица 2. Распределение количества рабочих мест в регионах РФ относительно значения числа рабочих мест в Москве

|

2005 |

2010 |

2015 |

||||||

|

Интервал, % |

Кол., шт. |

Интервал, % |

Кол., шт. |

Интервал, % |

Кол., шт. |

|||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

0,62 |

13,04 |

53 |

0,55 |

12,98 |

53 |

0,44 |

12,89 |

53 |

|

13,04 |

25,46 |

14 |

12,98 |

25,41 |

15 |

12,89 |

25,33 |

17 |

|

25,46 |

37,88 |

9 |

25,41 |

37,84 |

8 |

25,33 |

37,77 |

6 |

|

37,88 |

50,30 |

2 |

37,84 |

50,27 |

2 |

37,77 |

50,22 |

2 |

|

50,30 |

62,72 |

0 |

50,27 |

62,70 |

0 |

50,22 |

62,66 |

0 |

|

62,72 |

75,15 |

0 |

62,70 |

75,13 |

0 |

62,66 |

75,10 |

0 |

|

75,15 |

87,57 |

0 |

75,13 |

87,56 |

0 |

75,10 |

87,55 |

0 |

|

87,57 |

100,00 |

1 |

87,56 |

100,00 |

1 |

87,55 |

100,00 |

1 |

|

Источники: составлено по: Социально-экономические показатели Регионы России. 2016: данные табл. 3.4, с. 108, 109: стат. сб. / Росстат. М., 2016. 1326 с. |

||||||||

Рис. 2. Распределение субъектов РФ относительно показателей Москвы: а) по численности

2005 2010 2015 2005 2010 2015

а) б)

Источник: табл. 1 и 2 настоящей работы.

Не вызывает удивления утверждение о том, что численность населения, проживающего на территории, зависит от количества рабочих мест. Однако найти опубликованные результаты исследований, предлагающих оценку степени такой зависимости, автору не удалось. Общеизвестно, что изменения в демографии происходят медленно, например, относительно продолжительности человеческой жизни. С учетом приведенных утверждений рост степени влияния количества рабочих мест на численность населения в субъектах РФ на 2% за последние 15 лет (строка 1 в табл. 3) может оцениваться как значительный. Такой вывод опирается на результаты стандартного статистического исследования двух массивов значений (численность населения в субъектах РФ и количество занятых в субъектах РФ), основные результаты обработки количественных значений приведены в табл. 3 .

Статистическая значимость зависимости численности населения от количества занятых в субъектах РФ подтверждается проверкой по стандартным критериям Стьюдента и Фишера. Таким образом, можно с уверенностью говорить о существовании статистической зависимости численности населения от количества рабочих мест в субъектах РФ. Это важное утверждение необходимо при формировании долгосрочных (стратегических) направлений социально-экономического развития, а также может применяться при оценке последствий (как социальных, так и экономических) реализации инвестиционных программ и проектов.

Следует обратить внимание, что попытка исследования динамики изменения численности населения от числа рабочих мест за период с 2000 по 2015 г. не позволяет говорить о существовании значимой зависимости.

Например, для значений, описывающих изменение численности населения в зависимости от числа занятых в экономике за период с 2000 по 2015 г., коэффициент корреляции составил r = 0,33. Аналогичные исследования, выполненные для каждого субъекта федерации, показали значительный разброс значений коэффициента корреляции, в том числе и в отрицательной области значений. Исследование ежегодных распределений численности населения и количества рабочих в регионах России дало возможность получить математические выкладки, соответствующие требованиям по статистической значимости (то есть прошедшие проверку по критериям Стьюдента и Фишера).

Описанные результаты исследования свидетельствуют о том, что как со стороны логики функционирования социально-экономической системы, так и со стороны формализации такой логики в статистическую зависимость не выявлено противоречий. На основании этого достаточно убедительным выглядит вывод о том, что при разработке долгосрочных программ развития региональной экономики целесообразно исходить из того, что каждому рабочему месту соответствует не меньше 2-х жителей. Это доказательство приобретает особенную значимость при разработке схем территориального планирования, относящихся к неотъемлемой части системы документов регионального и муниципального стратегического планирования.

Желание автора выстроить систему обоснования к аналогичному выводу применительно к сельским территориям пока не увенчалось успехом. Главные причины такой неудачи кроются в трудности выделения занятого населения, проживающего в сельской местности. Например, если количество занятых в сельском хозяйстве наблюдается органами государственной стати-

Таблица 3. Статистические характеристики результатов математической обработки статистических значений, описывающих зависимость численности населения в регионах РФ от количества занятых (парная регрессия)

|

Показатель |

Год |

||

|

2005 |

2010 |

2015 |

|

|

Степень влияния (тангенс угла наклона прямой к оси абсцисс), k |

1,920 |

1,926 |

1,953 |

|

Коэффициент корреляции, r |

0,986 |

0,987 |

0,990 |

|

Среднеквадратичное отклонение R 2 |

0,972 |

0,975 |

0,979 |

|

Источник: составлено автором по результатам исследования парной корреляции массивов значений, приведенных в табл. 2.1 на с. 37, 38, в табл. 3.4 на с. 108, 109 в стат. сб-ке «Регионы России. Социально-экономические показатели. 2016» / Росстат. М., 2016. 1326. |

|||

стики, то разделить рабочие места на городские и сельские в торговле, образовании, здравоохранении, транспорте пока адекватно не удается. Кроме этого, к городскому населению статистика причисляет жителей не только городских округов, но и городских поселений. При этом инфраструктура городских поселений не всегда соответствует даже минимальному уровню городских округов. Вместе с тем количественная оценка степени влияния количества рабочих мест на численность населения в регионах РФ вряд ли будет ниже на сельских территориях. Такое предположение опирается на динамику изменения численности городского и сельского населения в РФ (см. рис. 1).

Обсуждение и дискуссия

Появление в системе региональных документов стратегического планирования схемы территориального развития конкретизирует положения программ долгосрочного социально-экономического развития до объектов регионального значения. В связи с тем, что федеральным законодательством вопрос о перечне объектов регионального значения не урегулирован, в каждом субъекте РФ формируется своя нормативная база, отражающая взгляд местных органов государственной власти. Кроме этого, схемы территориального развития должны способствовать преодолению «рассогласованности социально-экономических и территориальнопространственных компонентов регионального планирования» 29 . Трудно не согласиться с тем, что в большинстве регионов программы социально-экономического и территориального развития существуют автономно друг от друга30.

Практический опыт участия автора в работе над разработкой региональных схем территориального планирования свидетельствует о том, что творческие коллективы, создаваемые для формирования документов такого рода, должны включать представителей целого ряда фундаментальных наук: как минимум градостроителей, географов, экономистов, экологов, специалистов МЧС, дорожников, специалистов по строительству и эксплуатации современных городских инженерных систем. Важно отметить, что «необходимость рассмотрения стратегии социально-экономического развития в территориальном аспекте» в течение многих лет подчеркивалась А.Г. Гранбергом31. Однако закрепление схемы территориального планирования федеральным законом еще не гарантирует разработку стратегии социально- экономического развития совместно со схемой территориального размещения объектов регионального значения. Причин здесь достаточно много. К числу наиболее существенных следует отнести отсутствие единой точки зрения на процессы, происходящие на территории субъектов РФ32. В качестве примеров приведем несколько точек зрения, которые носят дискуссионный характер.

В периодической печати довольно часто встречаются работы по исследованию региональной идентичности. Трудно не согласиться с мнением авторов о важности роли региональной идентичности населения. Интересным представляется предложение о строительстве «ментальных карт, описывающих представление человека об окружающей территории»33. Однако построение таких карт как альтернативы физико-географическим и экономическим вряд ли будет способствовать сохранению и тем более росту численности населения. В качестве аргумента следует привести результаты упомянутых исследований, которые доказывают, что место жительства человека в современном обществе зачастую определяется источником дохода (работой), а не тем, как он себя идентифицирует. Поскольку рабочие места являются продуктом инвестиционной деятельности и связаны с размещением производственных мощностей, то следует вывод о том, что не большинство людей, а владельцы капитала вольно или невольно определяют наиболее населенные территории.

Некоторые авторы считают, что ландшафт территории в первую очередь определяет привлекательность для жизни людей34. Однозначно утверждать, что такая точка не верна, нельзя. Длительный промежуток времени, действительно, поселения возникали не только на экономически более выгодных направлениях (возле транспортных коммуникаций), но и на удобных ландшафтах, обеспечивающих возможность производить достаточное количество продуктов питания. Постоянно углубляющееся разделение труда на фоне высоких темпов научно-технического прогресса привело к тому, что человеку нет необходимости лично участвовать в производстве продуктов питания. Следовательно, выбор места жительства зачастую определяется по величине дохода, получаемого за труд. Сказать о том, что существует закономерная или справедливая цена за труд в капиталистическом обществе, значит сильно слукавить.

Заинтересованность инвестора в финансировании проектов по созданию производственных мощностей и, как следствие, обеспечению территории рабочими местами (занятостью) связана со стремлением к получению прибыли. Если рассматривать прибыль как часть добавленной стоимости, создаваемой наемными ра- ботниками, то неизбежен конфликт между трудом и капиталом35. Уровень такого конфликта принято измерять показателем «социальная напряженность». На снижение подобной напряженности работают государственные институты, с одной стороны, ограничивая стремление к прибыли, а с другой – гарантируя социальную защищенность наемных работников.

Важно подчеркнуть роль органов государственного управления в определении территорий, обеспеченных наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства (размещения производственных мощностей). Под условиями здесь понимается обеспечение производства всеми видами ресурсов, необходимыми для производства товаров или оказания услуг, а также сбыта готовой продукции. В этой связи место для размещения не всегда выбирается по критериям пригодного ландшафта. Зачастую одним из главных критериев считается снижение непроизводственных расходов (издержек). При этом влияние производственных мощностей на рост численности населения трудно недооценить (справедливо и обратное утверждение: сокращение производственных мощностей (рабочих мест) приводит к сокращению численности населения).

Совпадение позиций автор увидел в предложениях, связанных с «необходимостью перехода на уровень территориальных социальноэкономических систем (ТСЭС) разных рангов и типов»3632. Такой подход отражает сложившиеся процессы «стягивания» населения к наиболее крупным поселениям. К числу особенностей центров притяжения (центров «стягивания») следует отнести наличие свободных рабочих мест в экономике, стоимость труда, качество среды проживания. Представляется особенно актуальным формирование территориальных социально-экономических систем на сельской территории России. С точки зрения автора суть таких систем состоит в объединении нескольких поселений на условиях равноправного партнерства нескольких муниципальных образований. Отличие от современного объединения поселений в муниципальные образования состоит в том, что каждое поселение агломерации представляет собой субъект права и на равных принимает участие в решении вопросов местного значения. Данное объединение может называться сельской агломерацией.

Для такого объединения российским законодательством предусмотрены различные формы взаимодействия: на основе заключения многосторонних договоров о совместной деятельности, создание одного юридического лица (например, ассоциации) либо делегирование полномочий единому органу управления (исполнения принятых решений). Разделяя точку зрения о влиянии сельского образа жизни на качество человеческого капитала37, в предлагаемой сельской агломерации можно выделить зоны сельского уклада жизни, но на новом уровне комфортности. Под уровнем комфортности понимается обеспечения жилья водоснабжением, водоотведением, энергоресурсами в объеме достаточном для обогрева в зимний период времени. Под сельским укладом понимается дом на обрабатываемом земельном участке с возможностью заниматься животноводством в объеме, определяемом домашним хозяйством.

Понимая неизбежность сближения качества инфраструктуры города и села, важно предусмотреть на территории сельской агломерации зоны с более высокой степенью урбанизации, состоящие из многоквартирных домов и плотной малоэтажной застройки. В этом случае может быть удовлетворен спрос на жилье любого вида, а также обеспечена такая численность (плотность) населения, которая будет удовлетворять существующим нормативным требованиям по предоставлению государственных услуг в сфере образовании и здравоохранения в объеме, гарантированном Конституцией РФ. Важно подчеркнуть, что жилищное строительство традиционно принято относить к локомотивам развития территориальной экономики38.

Выводы

Логические и математические доказательства в отношении очевидного на первый взгляд вывода приведены не случайно. Участие автора в работе по формированию и обоснованию региональных схем территориального планирования показывает, что далеко не все представители научного сообщества и органов государственного управления являются сторонниками тезиса о, пожалуй, исключительной роли показателя «количество рабочих мест в экономике». Продолжающиеся исследования степени влияния числа рабочих мест позволяют утверждать о том, что степень влияния рабочих мест на численность населения зависит от вида экономической деятельности. Уже сегодня можно говорить о том, что величина такого влияния в большей степени зависит вовсе не от количества труда, затраченного на производство единичного объема продукции.

В случае, если одним из основных показателей для формирования стратегии регионального социально-экономического развития применять количество рабочих мест, создаваемых или сохраняемых в территориальной экономике, тогда формализация идей долгосрочного развития на схемах территориального развития приобретает обоснованный, вполне конкретный характер. Применение показателя «количество рабочих мест» не исключает использование показателей, описывающих достижение стратегических задач по росту качества населения региона и страны в целом. Однако изменение потенциала по обеспечению занятости населения при совместном и комплексном социально-экономическом и территориальном планировании способно обеспечить концентрацию усилий органов государственного управления и местного самоуправления на достижении конкретных результатов, что может привести к получению синергетических эффектов, в том числе в человеческом развитии.

Практическое применение зависимости численности населения от количества рабочих мест в экономике региона или муниципального образования позволит обеспечить точность прогнозов социально-экономического развития, следовательно, планировать размещение объектов регионального значения на территориях, способных обеспечить высокую эффек- тивность бюджетных капитальных вложений. При этом количество рабочих мест может определяться в зависимости от величины инвестиций в основной капитал с учетом особенностей каждого вида экономической деятельности.

Прогнозирование численности населения в муниципальном образовании в зависимости от количества рабочих мест, например, в соотношении 2 : 1 соответственно, значительно упрощает оценку потребности в объектах социально-экономической инфраструктуры. К числу таких объектов, как правило, относятся объекты образования, здравоохранения, обеспечения безопасности, транспортных коммуникаций. Все перечисленные объекты в большинстве случаев относятся к объектам регионального значения. Таким образом, схема территориального планирования превращается в документ, который фиксирует на карте стратегические идеи развития, принятые местными органами государственной власти в соответствии с действующим в РФ законодательством.

Список литературы Принципы размещения объектов социальной и транспортной инфраструктуры в региональных документах стратегического планирования

- Бакланов П.Я. Пространственное развитие региона: основные принципы и подходы к анализу и оценкам // Социально-экономическая география. Вестник ассоциаций российских географов-обществоведов. 2017. № 1. С. 4-12.

- Бондаренко Л.В. Социальное развитие сельских территорий России: проблемы и перспективы // Агропродовольственная политика России. 2017. № 4. С. 13-18.

- Стратегическое планирование для малых городов России / Е.М. Бухвальд, О.Н. Валентик, О.Н. Кольчугина, А.В. Одинцова // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2017. № 3. С. 53-70.

- Вероятность и математическая статистика: энциклопедия / гл. ред. Ю.В. Прохоров. М.: Большая Российская Энциклопедия, 1999. 914 с.

- Управление процессами местного развития на примере городского сельского поселения Калининградской области / А.Ю. Горохов, Д.А. Горохов, А.Ю. Игнатьев, В.Г. Смирнов // Экономические науки. 2016. № 144. С. 64-70.

- Гранберг А.Г. Стратегия территориального социально-экономического развития России от идеи к реализации // Вопросы экономики. 2011. № 9. С. 34-40.

- Дрокин В.В., Журавлев А.С. Повышение конкурентоспособности аграрного сектора экономики // Теория и практика мировой науки. 2016. № 3. С. 4-11.

- Кабанов В.Н., Михайлова Е.В. Критерии для формирования зон опережающего развития сельских территорий (на примере Волгоградской области) // Научный журнал Российского НИИ проблем мелиорации. 2016. № 4. С. 232-249.

- Литовский В.В. Концепция размещения в Арктике производительных сил на базе инфраструктуры второго уровня А.Э. Юницкого и пространственная модель транспортной сети «Полярное кружево» для «мобильных поселений» // Вестник Мурманского государственного технического университета. 2016. № 2. С. 431-442.

- Маркс К. Капитал. М.: АСТ, 2001. Т. 1. 1697 с.

- Михайлова Е.В. Оценка эффективности управления экономикой региона // Бизнес. Образование. Право. 2017. № 1. С. 101-106.

- Мостахова Т.С. Географические аспекты развития народонаселения в республике Саха (Якутия): проблемы территориальной концентрации населения // Наука и образование. 2016. № 2. С. 65-71.

- Панков С.В. Сельские поселения в структуре рубежной контрастности // Социально-экономическая география. Вестник российских географов-обществоведов. 2017. № 1. С. 137-148.

- Пациорковский В.В. Социология расселения как специальная социологическая теория // Социологические исследования. 2012. № 4. С. 25-34.

- Шарыгин М.Д. Общественная география в России: тернистый путь развития // Географический вестник. 2017. № 2. С. 17-25.

- Юшкова Н.Г. Совершенствование инструментального обеспечения пространственного подхода к региональному планированию: проблемы, особенности, тенденции // Экономические и социальные перемены, факты, тенденции, прогноз. 2014. № 6. С. 225-242.

- Abdulaziz Shehua, Shaufique F. Sidiquea. A propensity score matching analysis of the impact of participation in non-farm enterprise activities on household wellbeing in rural Nigeria // International Agribusiness Marketing Conference 2013, IAMC 2013, 22-23 October 2013, Kuala Lumpur, Selangor, Malaysia, pp.184-191.

- Ennen E. Die europaische Stadt des Mittelalters. Gottingen, 1975. 84 p.

- Fujita M., Krugman P. When is the economy monocentric: von Thunen and Chamber-tin unified Regional Science and Urban Economics, 1995. 254 р.

- Fujita M., Mori T. Structural stability and evolution of urban systems. Regional Science and Urban Economics, 1996, vol. 27, pp. 4-5.

- Hemalata C. Dandekar. Rural Planning: Genera l. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition). Elsevier, 2015. pp. 801-806.

- Jiang Shijie, Shen Liyin, Zhou Li. Empirical Study on the Contribution of Infrastructure to the Coordinated Development between Urban and RuralAreas: Case Study on Water Supply Projects. 2nd International Conference on Challenges in Environmental Science and Computer Engineering. Procedia Environmental Sciences, Vol. 11, Part C, 2011, pp. 1113-1118.

- Keynes J. M. Professor Tinbergen’s Method The Economic Journal, 1939, Vol. 49, № 195, pp. 558-568.

- Lapidus A.A. Integral potential effectiveness of organizational and technological and managerial decisions of building object. Applied mechanics and materials, 2014, vol. 584-586, pp. 2230-2232.

- Lösch A. Population cycles as a cause of business cycles The Quarterly Journal of Economics, 1937, vol. 51 (4), pp. 649-662.

- Oleinik P.P., Kuzmina T.K., Zenov V. Intensification of the investment process of construction. Matec Web of Conferences, 2016, vol. 86, pp. 5019.

- Pred A.R. The Spatial Dynamics of U.S. Urban-Industrial Growth. Cambridge: MIT Prees, 1966, pp. 1800-1914.

- Pugo D. Venablies A, The spread of industry spatial agglomeration in economic development. CEPR Working Paper, 1997, № 1354. pp. 808-816.

- Thünen J.H. Der naturgemäße Arbeitslohn und dessen Verhältniß zum Zinsfuß und zur Landrente. Zweite Abtheilung, hrsg. von Hermann Schumacher. Rostock: Leopold, 1863, 160 p.

- Tinbergen J. On a Method of Statistical Business-Cycle Research. A Comment Author(s): J.M. Keynes. The Economic Journal, 1940, vol. 50, № 197, pp. 154-156.

- Venabies A. Equilibrium Locations of vertically linked industries. International Economic Review, 1996, pp. 212-220.