Принудительный труд в промышленности Среднего Поволжья в первой половине XIX в

Автор: Арсентьев Виктор Михайлович

Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist

Рубрика: Экономическая история России в XIX - начале XX в.

Статья в выпуске: 1 (52), 2021 года.

Бесплатный доступ

Введение. Промышленное развитие России в первой половине XIX в. характеризовалось существованием различных форм и методов организации труда в системе промышленного производства. Владельцами крупных предприятий использовались различные практики привлечения рабочей силы, что порождало социально-экономическую и правовую неоднородность рабочих. В статье будет рассмотрена роль принудительных форм организации труда, игравших существенную роль в российской промышленности вплоть до начала 1860-х гг. Материалы и методы. При решении поставленных исследовательских задач использовались материалы фондов федеральных и региональных архивохранилищ, опубликованные источники, а также научная литература. Для анализа характера и направленности происходивших в промышленности крепостной России процессов использована модернизационная теория. Необходимость обработки значительного массива количественных данных потребовала использования статистического метода. Результаты исследования. На основе изучения архивных и опубликованных источников, а также имеющейся научной литературы по теме были выявлены основные категории рабочих, занятых в промышленности Среднего Поволжья в границах Казанской, Пензенской и Симбирской губерний, проведен их количественный анализ, а также рассмотрены некоторые параметры, показывающие специфику их социально-экономического и правового положения. Проведенное исследование показало, что армия принудительного труда в промышленной сфере рассматриваемого региона была представлена главным образом посессионными рабочими, а также крепостными крестьянами, переориентированными их владельцами на промышленный труд. В ходе реализации исследовательской программы был сделан вывод: несмотря на рост масштабов использования вольнонаемного труда в отечественной промышленности в первой половине XIX в., Среднее Поволжье оставалось одним из регионов, где практика использования принудительного труда на промышленных предприятиях не только сохранялась, но и усиливалась. Обсуждение и заключение. Как показывает проведенное исследование, динамика изменения соотношения принудительного и вольнонаемного труда имела разнонаправленный характер. В частности, в промышленности Казанской губернии отмечено преобладание вольнонаемных рабочих, доля которых на протяжении всего изучаемого периода планомерно возрастала. В Пензенской и Симбирской губерниях, наоборот, наблюдался рост масштабов применения принудительного труда, что было связано с активизацией промышленного предпринимательства дворян. В отраслевом плане наиболее активное использование крепостного труда в промышленности было зафиксировано в суконной и винокуренной отраслях. Следует отметить обозначившуюся во второй четверти XIX в. практику использования денежных форм оплаты дворянами-промышленниками труда собственных крепостных. В Казанской губернии принудительный труд был представлен главным образом посессионными рабочими казанской суконной фабрики. К началу 1850-х гг. они были выведены из системы «посессионного права» и перешли в свободные сословия. Наличие посессионных рабочих было также зафиксировано на металлургических заводах Пензенской губернии, которые продолжали оставаться на «посессионном праве» вплоть до начала 1860-х гг. В целом можно сделать вывод, что специфической чертой российской промышленности в дореформенный период была крайняя ограниченность «легального» рынка свободной рабочей силы, обусловившая сохранение большой роли принудительных форм организации труда.

Рабочие, промышленность, среднее поволжье, крепостное право, принудительный труд, посессионные рабочие, вотчинные предприятия

Короткий адрес: https://sciup.org/147218490

IDR: 147218490 | УДК: 33:930

Текст научной статьи Принудительный труд в промышленности Среднего Поволжья в первой половине XIX в

Промышленное развитие России в первой половине XIX в.* характеризовалось существованием различных форм и методов организации труда в системе производства. Владельцами крупных предприятий использовались различные практики привлечения рабочей силы, что порождало социально-экономическую и правовую неоднородность рабочих. Во многом это было обусловлено тем, что рынок труда капиталистического типа находился в стадии формирования. Промышленники-предприниматели не могли обеспечить потребности своих предприятий только путем вольного найма рабочих. В данной статье будет рассмотрена роль принудительных форм организации труда, сохранявшихся в российской промышленности вплоть до начала 1860-х гг.

Материалы и методы

При решении поставленных исследовательских задач использовались материалы фондов федеральных и региональных архивохранилищ, опубликованные источники, а также научная литература. Для анализа характера и направленности происходивших в промышленности крепостной России процессов использована модернизационная теория. Необходимость обработки значительного массива количественных данных потребовала использования статистического метода. Более детальное погружение в предмет обусловило применение микроисторического подхода.

Результаты исследования

На основе изучения архивных и опубликованных источников, а также имеющейся научной литературы по теме были выявлены основные категории рабочих, занятых в промышленности Среднего Поволжья в грани- цах Казанской, Пензенской и Симбирской губерний, проведен их количественный анализ, а также рассмотрены некоторые параметры, показывающие специфику их социально-экономического и правового положения. Проведенное исследование показало, что армия принудительного труда в промышленной сфере рассматриваемого региона была представлена главным образом посессионными рабочими, а также крепостными крестьянами, переориентированными их владельцами на промышленный труд. В ходе реализации исследовательской программы были проанализированы масштабы и особенности использования принудительного труда в промышленности Среднего Поволжья.

Сделан вывод: несмотря на рост масштабов использования вольнонаемного труда в отечественной промышленности в первой половине XIX в., Среднее Поволжье оставалось одним из регионов, где практика использования принудительного труда на промышленных предприятиях не только сохранялась, но и усиливалась.

Обсуждение

Процессы раннеиндустриальной модернизации, активность которых на протяжении XIX в. планомерно усиливалась, оказывали существенное влияние и на социальную составляющую промышленного производства. В частности, это выражалось в росте общей численности рабочих и в изменении соотношения между вольнонаемным и принудительным трудом. Вполне естественно, что рыночные механизмы, воздействие которых на экономику росло, порождали общий рост промышленности и повышали спрос на рабочую силу. Однако традиционализм общинной организации деревни, а также сохранение института крепостничества существенно замедляли процессы формирования рынка вольнонаемного труда. Владельцы испытывали огромные трудности в решении вопроса обеспечения рабочей силой промышленных предприятий.

Следует заметить, что формирующийся в дореформенный период рынок труда в России имел свою специфику. Дело в том, что вольнонаемный труд был представлен преимущественно крестьянством, сохранявшим связь с землей и продолжавшим вести сельскохозяйственную деятельность. Это обусловливало сезонный характер промышленного труда. В период страды такого рода наемные рабочие были вынуждены возвращаться в свои хозяйства для выполнения плановых работ. Вовлечение «хлебопашцев» в сферу промышленной деятельности не сопровождалось их раскрестьяниванием и не было связано с переходом в новую социальную группу. Классический признак, характеризующий наемного рабочего капиталистического типа, а именно отрыв от средств производства, в дореформенной России еще не проявился в полной мере. Учитывая, что в числе вольнонаемных значительную долю составляли крепостные, нередко отсутствовал и второй признак - юридическое освобождение рабочего (хотя и в меньшей степени, но это было также характерно и для рабочих, представленных государственным и удельным крестьянством).

Все же, хотя вышеозначенные представители армии промышленного труда по облику были еще далеки от наемных рабочих капиталистического типа, их трудовая деятельность характеризовалась определенной степенью свободы, а взаимоотношения с работодателями постепенно приобретали договорной характер.

Иную картину мы наблюдаем в отношении рабочих, рекрутирование которых в сферу промышленного производства было связано с теми или иными формами принуждения. Это было свойственно посессионным предприятиям, а также производствам, организованным в структуре помещичье-вотчинных хозяйств, владельцами которых были дворяне-крепостники.

Анализируя практику применения принудительного труда в промышленности, следует учитывать происходившие на протяжении первой половины XIX в. изменения в этой сфере. Под влиянием государственной политики, а также начавшегося перехода к раннеиндустриальному этапу экономической модернизации трансформировались количественные и качественные параметры, характеризующие правовое и социально-экономическое положение такого рода промышленных рабочих.

Следует отметить, что на протяжении дореформенного периода происходило общее увеличение численности промышленных рабочих и в целом по России, и применительно к Среднему Поволжью. Например, по данным официальной статистики, общее число рабочих, занятых в крупной промышленности, в целом по России с 1812 по 1860 г. увеличилось в 4,8 раза: со 119 093 до 570 550 чел. Аналогичный показатель применительно к трем рассматриваемым губерниям Среднего Поволжья вырос фактически в той же пропорции. Если в 1812 г. он составлял 9 076 чел., то к 1860 г. достиг 40 467 чел. [1, с. 28].

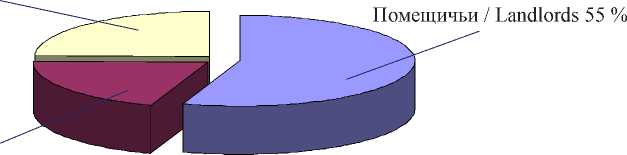

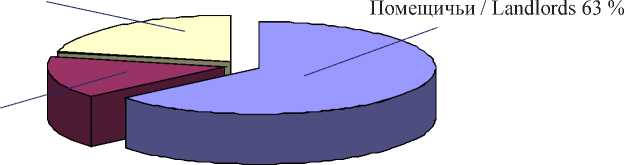

Далее на основе источниковых данных попробуем выявить соотношение вольнонаемного труда и принудительных форм мобилизации рабочей силы на промышленных предприятиях России и Среднего Поволжья в дореформенный период. В частности, для решения указанной задачи воспользуемся изданной в 1814 г. «Ведомостью о мануфактурах в России за 1812 год»1, а также опубликованными в 1829–1831 гг. в «Журнале мануфактур и торговли» обзорами промышленности Пензенской, Казанской и Симбирской губерний за 1828 г.2 (табл. 1; рис. 1,2).

Таблица 1

Соотношение численности основных категорий рабочих в губерниях Среднего Поволжья и в России в 1812 и 1828 гг., чел.

Table 1

The ratio of the number of the main categories of workers in the provinces of the Middle Volga region and in Russia in 1812 and 1828, per person

|

Категория рабочих / Category of workers |

1812 г. |

1828 г. |

|

Помещичьи / Landlords |

5 023 |

7 465 |

|

Посессионные / Possessional |

1 810 |

1 803 |

|

Вольнонаемные / Civilians |

2 243 |

2 478 |

|

Всего / Total |

9 076 |

11 746 |

Вольнонаемные / Civilians 25 %

Посессионные / Possessional 20 %

Рис. 1. Удельный вес различных категорий рабочих в промышленности Среднего Поволжья и России в 1812 г.

Fig. 1. The share of various categories of workers in the industry of the Middle Volga region and Russia in 1812

Вольнонаемные / Civilians 22 %

Посессионные /

Possessional 15 %

Рис. 2. Удельный вес различных категорий рабочих в промышленности Среднего Поволжья в 1828 г.

Fig. 2. The share of various categories of workers in the industry of the Middle Volga region and Russia in 1828

Как показывают данные, приведенные в табл. 1 и отображенные на рис. 1 и 2, на протяжении всего дореформенного времени в промышленности Среднего Поволжья преобладали принудительные формы организации труда. Так, в 1812 г.

доля вольнонаемных в числе занятых на промышленных предприятиях Казанской, Пензенской и Симбирской губерний составляла всего 25 %, остальные 75 % приходились на посессионных и помещичьих рабочих.

Ситуация практически не изменилась к 1828 г. Более того, доля принудительных форм организации труда в промышленности рассматриваемого региона возросла до 79 %. Указанный рост произошел благодаря увеличению численности крепостных крестьян. Масштабы их рекрутирования в промышленную сферу увеличились благодаря повышению предпринимательской активности дворян и росту вотчинной промышленности в рассматриваемом регионе. При этом численность посессионных рабочих осталась практически на прежнем уровне.

Следует отметить, что в целом по России доля вольнонаемного труда была заметно выше. Например, в 1812 г. она составляла 51 %, а в 1825 г. этот показатель вырос до 54 %. В абсолютных цифрах численность вольнонаемных рабочих, занятых в российской промышленности, с 1812 по 1825 г. выросла почти в 2 раза: с 60 641 до 114 515 чел. [8, с. 89–90].

Следует отметить, что больше половины всех рабочих, занятых в промышленности Среднего Поволжья, приходилось на категорию помещичье-крепостных. В 1812 г. их удельный вес составлял 55,3 % (5 023 чел.), а к 1828 г. – 63,5 % (7 465 чел.). Численность посессионных рабочих в этот период осталась практически на прежнем уровне. Их удельный вес в общей численности рабочих снизился с 19,9 % (1 810 чел.) до 15,3 % (1 803 чел.).

С 1812 по 1828 г. численность вольнонаемных рабочих увеличилась в абсолютных цифрах (с 2 243 до 2 478 чел.), но удельный вес, как уже упоминалось выше, уменьшился с 25 до 21 %.

Соотношение принудительного и вольнонаемного труда по разным губерниям существенно различалось. В 1812 г. наиболее высокий удельный вес принудительного труда был зафиксирован в Симбирской губернии, где он достигал 96 %. В Пензенской губернии этот показатель составлял 82 %, а в Казанской - 60 %3.

К 1828 г. указанное соотношение несколько изменилось, причем применитель- но к разным губерниям данная динамика имела различную направленность. Если в Симбирской губернии доля принудительного труда осталась такой же (96 %), то в Пензенской губернии она увеличилась до 93 %, а в Казанской, наоборот, упала до 38 %. В Казанской губернии столь стремительное падение доли принудительного труда было связано с резким сокращением численности крепостных рабочих: с 1 427 чел. в 1812 г. до 132 чел. в 1828 г. При этом с 1812 по 1828 г. численность вольнонаемных рабочих достигла 2 075 чел., а их удельный вес поднялся с 40 до 62 %.

К сожалению, столь же детально выявить соотношение вольнонаемного и принудительного труда в промышленности России и Среднего Поволжья применительно ко второй трети XIX в. практически невозможно. С 1825 г. собираемая Департаментом мануфактур и внутренней торговли статистика включала лишь данные об общей численности рабочих. Тем не менее, учитывая тенденцию закрытия посессионных предприятий и политику правительства, направленную на «смягчение» режима крепостничества, особенно заметную во второй трети XIX в., мы можем сделать предположение о неминуемом сокращении доли принудительного труда.

На практике данное утверждение будет справедливо, если говорить о российской промышленности в целом. Однако применительно к губерниям Среднего Поволжья показатели численности и соотношение различных категорий рабочих делали указанную тенденцию не слишком очевидной. Например, учитывая увеличение количества помещичьих предприятий применительно к Пензенской и Симбирской губерниям, можно предположить, что принудительные формы организации труда продолжали в них доминировать. В то же время, судя по отраслевому составу действовавших во второй трети XIX в. в Казанской губернии предприятий, там налицо было преобладание вольнонаемного труда, доля которого в указанный период существенно увеличилась.

Причины сохранения во второй трети XIX в. в Среднем Поволжье значительной роли несвободного труда, а также выявленных различий в соотношении принудительного и вольнонаемного труда внутри рассматриваемого региона прежде всего кроются в общей социально-демографической специфике, а также в отраслевой структуре и особенностях промышленного предпринимательства, которые применительно к каждой губернии имели свою специфику.

В частности, фактором, влиявшим на масштабы использования принудительного труда, являлась социальная структура населения, которая имела весьма существенную территориальную специфику, в том числе в рамках Среднего Поволжья. Даже в 1860 г., в канун ликвидации института крепостничества, удельный вес крепостных крестьян в некоторых губерниях оставался довольно высоким. В частности, в Пензенской губернии он составлял 48,0 % (578 661 чел. обоего пола), а с учетом 30 305 чел. обоего пола дворовых людей этот показатель возрастал до 50,5 %4. Как видим, крепостные крестьяне здесь составляли около половины всего населения. Довольно высоким удельный вес крепостных и дворовых был и в Симбирской губернии - 39 % (449 043 чел. обоего пола)5.

Данная ситуация объясняется традиционно широким распространением в указанных губерниях помещичьего землевладения. На протяжении первой половины XIX в. крупные помещики, реализуя в имениях те или иные «индустриальные» проекты и обладая при этом довольно значительными ресурсами рабочей силы, имели возможность переориентировать часть крепостных на промышленный труд.

Именно в Пензенской и Симбирской губерниях помещичье-крепостные рабочие составляли абсолютное большинство всех занятых в промышленности. В 1812 г. их удельный вес составлял 93 % в Сим- бирской и 56 % – в Пензенской губернии. К 1828 г. этот показатель применительно к Симбирской губернии остался фактически на прежнем уровне (94 %), а в Пензенской губернии возрос до 80 %.

Иную ситуацию мы наблюдаем в Казанской губернии, где удельный вес крепостного населения был существенно ниже. По данным на 1858 г., подавляющее большинство населения здесь было представлено государственными крестьянами, доля которых составляла 75,7 % (1 136 908 чел. обоего пола). При этом численность помещичьих крестьян составляла всего 14,1 % (212 851 чел. обоего пола, включая 13 252 чел. обоего пола дворовых людей6.

Еще одним фактором, повлиявшим на более широкое распространение вольнонаемного труда в Казанской губернии, являлась «…дешевизна рабочих рук, происходящая от небольшого надела земли, треть которой покрыта лесом, и невысокой производительностью пашни, вследствие чего крестьянин поневоле ищет себе какой-нибудь заработок»7.

Высокий удельный вес крепостных рабочих в Пензенской и Симбирской губерниях был обусловлен довольно активным промышленным предпринимательством дворян. В связи с этим наибольших результатов здесь достигла вотчинная промышленность, ориентированная на использование дворянами ресурсов своих имений, в том числе трудовых. Несмотря на усиливающуюся на протяжении первой половины XIX в. тенденцию использования вольнонаемного труда, приоритетным для дворян-предпринимателей оставалось привлечение собственных крепостных.

В отраслевом плане наиболее привлекательными для промышленного бизнеса дворян были сукноделие и винокурение. Поддержка этих отраслей со стороны государства делала их чрезвычайно прибыльными. Вплоть до реформы 1861 г. эти «заповедные» отрасли практически были закрыты для других сословий. И если в винокурении это было связано с введенным еще в середине XVIII в. фактическим запретом для лиц недворянского звания заниматься этим производством, то в сукноделии господство дворян было обусловлено прежде всего значительными потребностями в рабочей силе. Крайне ограниченный рынок вольнонаемного труда в России не мог обеспечить весьма трудоемкий производственный процесс изготовления шерстяных тканей необходимым количеством рабочей силы. Разумеется, наиболее успешно реализовывать промышленно-предпринимательские проекты в сукноделии могли только крупные дворяне-землевладельцы, обладавшие необходимыми ресурсами рабочей силы в лице крепостных [2, с. 128–134].

Например, на суконных фабриках трех изучаемых губерний Среднего Поволжья в 1828 г. было сконцентрировано 7 178 чел. Это составляло 61 % от общей численности занятых в промышленности региона рабочих, исчисляемое в данном году в 11 746 чел. Лидером по этому показателю была Симбирская губерния. На нее приходилось более половины (3 620 чел.) из числа занятых на суконных предприятиях Среднего Поволжья рабочих. В общей численности промышленных рабочих по Симбирской губернии удельный вес занятых на суконных предприятиях достиг 82 %. При этом в Пензенской губернии этот показатель составлял 68 % (2 709 чел.), а в Казанской – 25 % (849 чел.).

О том, какую роль в суконном производстве трех губерний Среднего Поволжья играл принудительный труд, говорит тот факт, что в 1828 г. из 7 178 занятых в отрасли рабочих лишь 4 чел. были вольнонаемными, а остальные – представлены кре- постными, принадлежавшими владельцам фабрик8.

Следует отметить, что во второй трети XIX в. на волне роста суконной промышленности Среднего Поволжья концентрация трудовых ресурсов в отрасли еще более увеличилась, прежде всего за счет «рекрутирования» помещиками крепостных.

Если в 1828 г. суконная промышленность только Симбирской губернии была представлена 14 фабриками с числом занятых рабочих 3 620 чел.9, то к 1860 г. эти показатели возросли до 32 фабрик и 11 899 рабочих со-ответственно10. Количество суконных предприятий за указанный период увеличилось в 2,3 раза, а численность занятых на них рабочих – в 3,3 раза. Не менее впечатляющий рост отмечен и в Пензенской губернии. В 1828 г. здесь действовали 13 фабрик с 2 707 рабочими11, а в 1860 г. эти показатели увеличились до 31 фабрики и 11 512 рабо-чих12.

Рост численности крепостных рабочих в суконной отрасли был связан не только с появлением новых предприятий, но и с увеличением производительности на уже существующих. Например, численность занятых на суконной фабрике А. Н. Леонтьева в Инсарском уезде Пензенской губернии с 1825 по 1860 г. возросла в 4 раза: с 5213 до 222 чел. соответственно14.

Настоящий промышленный бум в рассматриваемой отрасли наблюдался в 1850-е гг. благодаря росту государственных заказов на производство сукна и каразеи для военного ведомства в связи с Крымской войной. Например, если в 1854 г. на 11 суконных фабриках Сенгилеевского уезда в производстве было задействовано 2 209 рабочих, то в 1856 г. такое же количество предприятий обслуживали уже 5 920 рабочих15. Особенно впечатляет динамика роста численности рабочих на двух крупнейших суконных фабриках Среднего Поволжья - Старотимош-кинской Сенгилеевского уезда Симбирской губернии и Румянцевской Карсунского уезда той же губернии. Так, на Старотимошкин-ской фабрике с 1853 по 1860 г. численность рабочих возросла с 215 до 1 200 чел. На Румянцевской фабрике с 1852 по 1861 г. этот показатель увеличился с 225 до 1 202 чел.16

Как видим, масштабы использования крепостных крестьян в качестве рабочей силы на промышленных предприятиях Среднего Поволжья на протяжении дореформенного периода не только не сокращались, но и увеличивались. Главным фактором, обусловившим данное явление, стал рост интенсивности промышленного предпринимательства дворян.

Следует отметить, что характер промышленного труда крепостных рабочих на протяжении первой половины XIX в. претерпел изменения. Традиционно большинство крепостных крестьян, работая на вотчинных предприятиях, отбывали обычную барщину: три дня в неделю или целую неделю работала одна смена, следующие три дня или целую неделю – другая смена. Такая периодическая смена работавших на мануфактурах получила название «брат на брата» и довольно активно практиковалась дворянами-промышленниками. Только небольшая часть высококвалифицированных мастеров, а также обслуживающий персонал (смотрители цехов, кладовщики, сторожа) были ежедневно за- няты работой. Большинство из них являлись дворовыми людьми, не имевшими пашенной земли, и полностью зависели от заводских заработков.

Однако по мере того, как наступавший рынок устанавливал правила, задавая новые стандарты в предпринимательской деятельности, все более отчетливо проявлялась экономическая невыгодность принудительного труда. В этих условиях прогрессивные по-мещики-заводовладельцы были вынуждены задуматься о материальном стимулировании рабочих. На протяжении второй трети XIX в. такого рода практика была введена практически на всех вотчинных предприятиях Среднего Поволжья, где их владельцы использовали труд собственных крепостных [4, с. 31–41].

На протяжении первой половины XIX в. сохранялась и еще одна категория принудительного труда – посессионные рабочие. Практика их использования в промышленности Среднего Поволжья была связана с деятельностью суконной фабрики и медеплавильного завода в Казанской губернии, Авгурского чугуноплавильного и Сивиньского железоделательного заводов в Краснослободском уезде Пензенской губернии, а также Тальской писчебумажной фабрики в Симбирской губернии.

Несмотря на то, что в первой половине XIX в. проводилась политика ликвидации посессионной формы организации труда в промышленности [7, с. 82], указанная категория рабочих сохранялась на предприятиях Среднего Поволжья вплоть до начала 1860-х гг.17 Хотя удельный вес посессионных рабочих сократился с 20 до 15 %, в абсолютных цифрах их численность практически не изменилась: 1 810 чел. в 1812 г. против 1 803 чел. в 1828 г.

Наибольшая численность посессионных рабочих (1 144 чел.) в 1828 г. была зафиксирована в Казанской губернии, и все они были прикреплены к суконной фабрике Г. И. Осокина. В сводках за этот же год по Пензенской губернии числилось 485 посессионных рабочих, а по Симбирской – 122.

Однако во второй трети XIX в. под влиянием трудностей, испытываемых посессионными предприятиями Среднего Поволжья, численность рабочих на них сокращалась. Причем происходило это нередко по инициативе заводовладельцев, для которых необходимость выполнения обязательств по материальному обеспечению посессионных рабочих становилась весьма обременительной. Особенно серьезные проблемы возникали в тех ситуациях, когда посессионные предприятия испытывали производственно-экономические трудности, приводившие к перебоям в деятельности, а иногда и к их полной остановке. В этих случаях рабочие теряли часть заработка, а иногда оставались без средств к существованию. В наиболее сложной ситуации оказывались рабочие, для которых заводской труд представлял основной источник доходов, и не имеющие достаточного количества земли, чтобы прокормиться. Тем не менее даже в тех случаях, когда промышленный бизнес давал сбой, в соответствии с разработанными правительственными кругами правилами заводовладельцы были обязаны содержать рабочих исходя из установленных нормативов, выдавая им пособия в денежном или натуральном виде. Поэтому заводовладельцы старались максимально использовать предоставленную государством в 1840 г. возможность перевода излишнего количества посессионных рабочих в свободное состояние, главным образом в сословие государственные крестьян или мещан.

Именно с такого рода прошением в Министерство финансов обратился владелец посессионной суконной фабрики в Казани

Г. И. Осокин. Ситуация на заводе стала критической после случившегося в 1848 г. пожара, ставшего одним из самых крупных в городе за все XIX столетие. Фабрика фактически полностью была уничтожена. Прошение фабриканта было удовлетворено, а закрепленные за фабрикой посессионные рабочие перешли в казенное ведомство и мещанство [6, с. 17].

Схожей была судьба Тальской писчебумажной фабрики в Симбирской губернии. В 1855 г. она также была уничтожена пожаром и фактически прекратила существование. Ее владелец, Н. П. Огарёв, понеся огромные убытки, даже не рассматривал идею восстановления. Числившиеся за фабрикой посессионные рабочие были переведены в государственные крестьяне [3, с. 247].

Наиболее стабильно из всех посессионных предприятий Среднего Поволжья во второй трети XIX в. функционировали Ав-гурский и Рябкинский чугуноплавильные и Сивиньский железоделательный заводы в Краснослободском уезде Пензенской губернии. В 1828 г. численность посессионных рабочих указанных металлургических заводов, связанных с организацией производственного процесса в заводских цехах, составляла 424 чел.18

Следует отметить, что в статистических сводках по посессионным заводам России в первой половине XIX в. к категории «посессионных» нередко относились не только рабочие, занятые в производстве, но и все население мужского пола, «записанное в оклад» за тем или иным владельцем, находившееся на «посессионном» праве. Например, на металлургических заводах Пензенской губернии численность такого рода населения составляла в 1818 г. 1 313 чел. мужского пола, в 1835 - 1 633 чел. мужского пола, а в 1850 г. -1 864 чел. мужского пола [5, с. 206-210]. Учитывая, что с 1816 г. правительство запретило покупки крепостных крестьян к заводам на «посессионном праве», можно предположить, что главной причиной выявленной положительной динамики численности населения, прикрепленного к металлургическим заводам Пензенской губернии, являлся естественный демографический прирост.

В качестве отдельной категории прикрепленного к посессионным заводам населения можно выделить «приписных» рабочих, численность которых на протяжении первой половины XIX в. была незначительной, к тому же она непрерывно сокращалась. Для заводовладельцев их наличие было весьма обременительно, и они всяческим образом стремились от них избавиться всеми имеющимися способами, так как Горное ведомство налагало повышенные требования по их содержанию и даже ограничивало заводчиков в некоторых управленческих правах. Например, в 1852 г. на Рябкинском заводе их было 72 чел. мужского пола, а на Авгурском и Сивиньском они полностью отсутствовали19.

В отдельную категорию необходимо выделить население, состоявшее на «помещичьем праве». Их специфика состояла в том, что, продолжая числиться посессионными, они уже в гораздо меньшей степени были связаны с заводом. Благодаря предоставленным им в пользование полевым наделам основную часть доходов они получали от сельскохозяйственной деятельности. Например, при Авгурском и Сивиньском заводах Н. Д. Манухина в 1835 г. в таком правовом статусе пребывали 388 чел. мужского пола, проживающих в д. Русское Маскино, купленной к заводам еще в 1725 г. бывшими владельцами Миляковыми20.

В преддверии готовящейся реформы по отмене крепостного права наличие населения, состоявшего на «помещичьем праве», также было невыгодно. Поэтому заводовла-дельцы всеми способами старались перевести их правовое положение в плоскость «заводского» права. Например, благодаря предпринятым накануне реформы «манипуляциям» Манухины добились перевода всех состоявших на «помещичьем праве» крестьян, прикрепленных к Авгурскому и Сивиньскому металлургическим заводам, в разряд «заводских». Вникая в содержание разрабатывавшихся правовых положений касаемо освобождения прикрепленного к посессионным предприятиям населения, владельцы посессионных предприятий старались таким образом максимально сохранить за собой заводскую землю. На основании «правил о приписанных к частным горным заводам людях», заводские мастеровые, не пользовавшиеся участками полевой земли, не имели права на получение надела после упразднения их посессионного состояния.

Заключение

Как показывает проведенное исследование, масштабы использования принудительного труда на промышленных предприятиях Среднего Поволжья на протяжении дореформенного периода не только не сокращались, но и возрастали. Однако в разрезе отдельных губерний мы не всегда обнаруживаем такого рода динамику. В частности, в Казанской губернии отмечено преобладание вольнонаемного труда, доля которого на протяжении всего изучаемого периода планомерно возрастала. Рост масштабов применения принудительного труда в Пензенской и Симбирской губерниях был связан с активизацией дворянского предпринимательства, происходившего в контексте реализуемых в дореформенный период проектов коммерциализации помещичьих хозяйств. В отраслевом плане наиболее активное использование крепостного труда в промышленности было зафиксировано в суконной и винокуренной отраслях. Следует отметить обозначившуюся во второй четверти XIX в. практику использования денежных форм оплаты дворянами-промышленниками труда собственных крепостных, мобилизуемых на вотчинные предприятия.

В Казанской губернии принудительный труд был представлен главным образом посессионными рабочими казанской суконной фабрики. На фоне трудностей, возникавших в ее функционировании, а также в связи с проводимым в первой половине XIX в. правительством курсом на упразднение посессионного состояния фабрик, все рабочие указанного предприятия к началу 1850-х гг. были выведены из системы «посессионного права» и перешли в свободные сословия. Наличие посессионных рабочих было также зафиксировано на металлургических заводах Пензенской губернии. Они продолжали оставаться на «посессионном праве» вплоть до начала

1860-х гг., когда правительством были предприняты радикальные меры по уничтожению системы принудительного труда.

Можно сделать вывод, что специфической чертой российской промышленности в дореформенный период была крайняя ограниченность «легального» рынка свободной рабочей силы, обусловившее сохранение большой роли принудительных форм организации труда.

Список литературы Принудительный труд в промышленности Среднего Поволжья в первой половине XIX в

- Арсентьев В. М. Категории и численность промышленных рабочих в России в первой половине XIX века (по материалам Среднего Поволжья) // Экономическая история. - 2011. - № 4 (15). - С. 26-35.

- Арсентьев В. М. От протоиндустрии к фабрике: модели производственно-отраслевой специализации и механизм функционирования промышленности России в первой половине XIX века (по материалам Среднего Поволжья). - Саранск: Издательство Мордовского университета, 2004. - 264 с.

- Арсентьев В. М. Социальные аспекты организации промышленного производства провинциальной России в первой половине XIX в. (по материалам Среднего Поволжья). - Саранск: Издательский центр ИСИ МГУ им. Н. П. Огарёва, 2009. - 368 с.

- Арсентьев В. М. Трансформация системы вознаграждения за труд в вотчинной промышленности России в первой половине XIX века: от внеэкономического принуждения к поощрительной мотивации (по материалам Среднего Поволжья) // Формирование идентичности финно-угорского мира и российское образование: материалы Международной научной конференции, г. Саранск, 30 сентября 2011 г. - Саранск, 2011. - С. 31-41.

- Арсентьев Н. М. Замосковный горный округ: заводовладельцы и рабочие. - Саранск: Издательство Мордовского университета, 1994 - 236 с.

- Бессонова Т. В. Кризис и упадок Казанской суконной мануфактуры в конце XVIII - первой половине XIX веков // Вестник Чувашского университета. - 2008. - № 1. - С. 8-19.

- Володарская Ч. Г. Кризис и ликвидация посессионной мануфактуры в России // Ученые записки Ленинградского государственного педагогического института (ЛГПИ) им. А. И. Герцена. Т. 61. Кафедра Истории СССР / под ред. В. Н. Бернадского и А. Б. Беркевича. - Л., 1947. - С. 71-98.

- Туган-Барановский М. И. Русская фабрика в прошлом и настоящем. Историко-экономическое исследование. Т. 1: Историческое развитие русской фабрики в XIX веке. - СПб.: Изд. Л. Ф. Пантелеева, 1898. - 496 с.