Приоритетные направления социального развития региональных социумов и меры нивелирования социальных рисков и угроз (на примере Республики Башкортостан)

Автор: Свинухова Ю.Н.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 4-3 (62), 2020 года.

Бесплатный доступ

Современное состояние российского общества определяется наличием ряда характеристик, способных провоцировать различные социальные риски и угрозы. И универсальной проблемой для различных региональных социумов, в первую очередь, выступает рост уровня социальной дифференциации. Цель работы - определить основные приоритеты стимулирования социализации экономики региональных социумов и приоритетные направления регулирования для повышения уровня их социально-экономического развития. В работе представлена система мер и комплекс экономических рычагов, способных выступить существенной предпосылкой сокращения высокого уровня социальной дифференциации населения и интенсификации социального развития в регионах.

Универсальные общественные проблемы, уровень социальной дифференциации, социальное развитие, социальные риски и угрозы, меры и механизмы социальной политики, выравнивание доходов

Короткий адрес: https://sciup.org/170182654

IDR: 170182654 | DOI: 10.24411/2411-0450-2020-10333

Текст научной статьи Приоритетные направления социального развития региональных социумов и меры нивелирования социальных рисков и угроз (на примере Республики Башкортостан)

Современное состояние российского общества определяется наличием ряда характеристик, способных провоцировать различные социальные риски и угрозы. И в первую очередь, это: рост уровня социальной дифференциации, повышение уровня социального недоверия, рост уровня девиаций и делинквентного поведения, недостаточность трудовых ресурсов. Конечно, можно сказать, что каждая из обозначенных общественных проблем носит универсальный характер, то есть в той или иной мере присуща различным обществам и региональным социумам на различных этапах развития. Однако масштабы и глубина их распространения в современном российском обществе предопределяют основные направления и проблемные приоритеты, формирующие зоны особо пристального внимания государственного управления. Иными словами, все выше обозначенные проблемы и определяют круг основных направлений социального развития, в рамках которых формируются общероссийские отрицательные тренды, требующие введения соответствующих мер и механизмов регулирования, обеспечивающих условия достижения приоритетных общенациональных задач, улучшения качества жизни людей и дальнейшего социально-экономического роста.

Сегодня, именно высокие показатели коэффициента фондов как в России в целом, так и в отдельных ее регионах, свидетельствуют о крайней актуальности проблемы формирования чрезмерных социальных дистанций, определяя российское общество как крайне биполярный социум. Высокий уровень социальной дифференциации и неравенства в регионах выступает важнейшей проблемой социального развития, и может сдерживать накопление человеческого и физического капитала [1] значительными слоями населения, ограничивает возможности вертикальной социальной мобильности и динамики социальной структуры в целом. Высокий уровень социальной дифференциации способен вести к социально-политической нестабильности и росту социальной напряженности и конфликтного потенциала в обществе.

При анализе необходимо учитывать не только динамику внутри региональных тенденций социального неравенства населения, но и наличие на российском пространстве четко оформившейся вертикали анализа - межрегиональной дифференциации. Проблему межрегиональной дифференциации и необходимость выравнивания уровня и качества жизни населения между различными регионам обуславливает существующая неоднородность финансирования регионов и затрат на социальные программы. В современных условиях России показатели социальной дифференциации существенно разняться между регионами. При этом часть регионов, преимущественно это промышленно развитые или «богатые регионы», обладает высокими показателями дифференциации, часть -характеризуется показателями, где доля низкодоходной части населения выше, чем в среднем по стране. С учетом этих обстоятельств, при формировании системы мер выравнивания доходов необходимо исходить из принципа совершенствования политики перераспределения средств с помощью социальных трансфертов из федерального бюджета.

Анализ показал, что сегодня при общем росте доходов населения в большинстве регионов России, равно как и в Республике Башкортостан коэффициенты социального расслоения (фондов и Джини) в длительном временном периоде превышают свои предельно-допустимые значения. При этом, в анализе динамических рядов показателей социальной дифференциации, Республика Башкортостан относится к числу регионов в Российской Федерации, где данные тенденции хотя и соотносятся с общероссийскими, но проявляются наи- более интенсивно. Для Республики Башкортостан децильный показатель коэффициента фондов (соотношение между средними уровнями доходов 10% населения с самыми высокими доходами и 10% населения с самыми низкими доходами) [2] значительно выше относительно остальных регионов России, что в целом указывает на актуальность вопроса социальной поляризации. Хотя и при положительном тренде, сама динамика региона по коэффициенту фондов, как и по темпам прироста среднедушевых денежных доходов населения менее значительна относительно некоторых регионов в своем федеральном округе. Данное обстоятельство выступает основанием косвенного аргумента сложившимся показателям и тенденциям миграции на территории региона.

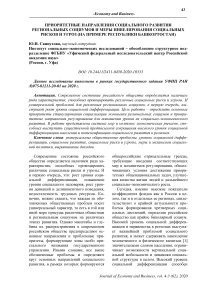

Следует отметить, что Республика Башкортостан относится к числу регионов-лидеров по показателю коэффициента фондов и по России в целом и в ПФО, в частности. Следовательно, формирование уровня социального благополучия населения в республике ограничивается влиянием роста такого фактора, как глубина социального неравенства и дифференциации населения. В длительном временном периоде отмечается превышение предельнодопустимых значений коэффициента фондов в 1,5 раз. И это не удовлетворяет основным приоритетам социальной политики в части уменьшения дифференциации населения по уровню доходов и указывает на эскалацию проблемы «богатых и бедных» [3; 4]. При возможностях прогнозирования динамики коэффициента фондов [5] с помощью построения линии тренда мы видим, что ее темпы за ближайший пятилетний период хотя и будут иметь положительные тенденции, но по-прежнему останутся выше уровня своего минимально-допустимого значения (рисунок).

Рис. Динамика коэффициента фондов в Российской Федерации и Республике Башкортостан и формирование линии тренда с учетом прогноза до 2030 г. относительно предельнодопустимого значения

Данные с учетом прогноза показывают, что именно уровень социальной дифференциации среди населения по уровню доходов, как ключевой фактор в динамике социальных процессов в Республике Башкортостан, в прогнозном периоде должен оформить зону особо пристального внимания социального управления. Без соответствующего государственного вмешательства, направленного на реформу налоговой системы и политики перераспределения доходов, динамика увеличения доходов богатых и обнищания остальных слоев населения будет только увеличиваться. Выравнивание доходов населения на территории региона должно войти в число основных проблемных приоритетов, что требуют введения соответствующих приоритетных мер и механизмов регулирования, без которых невозможен дальнейший социально-экономический рост региона. И это особенно актуально для данного регионального социума, с учетом складывающейся динамики по показателю дифференциации населения по доходам относительно всех остальных субъектов Российской Федерации. Соответственно, основные приоритеты стимулирования социализации экономики региона и приоритетные направления регулирования для повышения уровня социальноэкономического развития, это: смягчение социальной дифференциации населения, основанное на мерах, позволяющих нивелировать последствия действия отраслевого и территориального фактора роста со- циальной дифференциации и приоритет политики выравнивания доходов.

Анализ проведенной нами интегральной оценки социальности региона позволил объективно определить приоритеты дальнейших социальных преобразований, которые будут направлены на согласование интересов основных целевых групп -прежде всего, населения, бизнеса и власти. Очевидно, что с учетом того, что решающую роль в формирование низходящего тренда по уровню социальности Республики Башкортостан внесли, прежде всего, показатели дифференциации населения по доходам и расходов населения на здравоохранение и образование, дальнейшие приоритеты социальной политики должны концентрироваться в области политики выравнивая доходов населения в регионе [6]. Очевидно, что все предпринимаемые меры политики выравнивания доходов населения в условиях регионального развития должны базироваться на следующих принципах: сдерживания роста высоких заработных плат и высоких доходов от собственности, введения мер по обеспечению опережающего роста низких заработных плат, преимущественно в бюджетном секторе, дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности. В целом, вышеперечисленные принципы должны выступить основой формирования соответствующей системы мер и мероприятий, направленной на регулирование в области доходов населения в регионе. В настоящее время проведение политики смягчения дифференциации населения по уровню доходов осложняется наличием в региональных социумах следующих факторов:

– дифференциацией в структуре и уровнях социальных расходов и затрат региональных бюджетов на социальную сферу и программы социальной поддержки относительно других регионов;

– ростом неравенства при сохранении условий накопления и наследования имущества;

– низким уровнем занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста;

– неэффективностью категориальной модели социальных трансфертов населению.

Это означает, что без соответствующих корректив в данных направлениях, динамика увеличения доходов богатых и обнищания остальных слоев населения будет только увеличиваться.

Следует отметить, что существующее усиление регионального неравенства по структуре и уровням социальных расходов (расходов на социальную сферу) региональных бюджетов связано с разным уровнем и качеством обеспеченности населения в различных регионах услугами социальной сферы, ЖКХ, социальной защиты [7]. Динамика расходов на социальную защиту (пенсионеров, малоимущих, семей с детьми и т.д.) одновременно указывает на приоритетные направления региональной социальной политики и способна снизить уровень социальной дифференциации населения в каждом конкретном регионе. Приоритеты региональной социальной политики по отраслям социальной сферы обеспечивают доступ населения региональных социумов к различным социальным программам как факторам сокращения внутрирегиональной и межрегиональной дифференциации потребления социальных благ.

Кроме того, одним из действенных и популярных инструментов государственного регулирования доходов является установление минимального размера оплаты труда. Однако в условиях регионов России только его применение считается недостаточным и не приводит к необходимому эффекту сокращения дифференциации на- селения. Существующий МРОТ рядом исследователей считается чрезвычайно низкой законодательно установленной планкой, формирующей проблему низкой цены труда в Российской Федерации [8]. Одной из главных мер здесь должно стать установление МРОТ, не просто обеспечивающего прожиточный минимум, физиологический уровень выживания как меры по борьбе с абсолютной бедностью, а меры, позволяющей достичь принятый минимальный государственный социальный стандарт жизни как условие реализации социальных прав и социальных гарантий граждан в каждом конкретном регионе.

Очевидно, что актуальными направлениями, корреспондирующими со смягчением социальной дифференциации на территории республики, которые будут стимулировать соответствующие социальные сдвиги, обеспечивающие выравнивание социальной структуры должны выступить:

– реализация мер по повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и одиноких матерей с детьми,

– повышение уровня оплаты труда в бюджетной сфере,

– активизация со стороны бизнеса различных форм благотворительности и поддержки бесплатного образования, здравоохранения, культуры, благотворительной поддержке общественных проектов,

– активизация формирования социальных фондов предприятий на социальную поддержку работников, развитие гражданской и социальной ответственности производства и бизнеса.

Кроме этого на федеральном уровне активные дискуссии приобретает вопрос реформирования политики налогообложения граждан, что в той или иной степени должно найти отражение и на региональном уровне.

Поэтому, существенной предпосылкой сокращения высокого уровня социальной дифференциации населения и интенсификации социального развития в региональных социумах послужит дополнение существующих мер и механизмов – повышение доходов населения, в том числе за счет увеличения размера среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций в полтора раза, следующим стане данная мера применена только к оп- комплексом экономических рычагов:

– обеспечение устойчивого повышения уровня доходов за счет доведения заработной платы в бюджетных секторах экономики не ниже чем до средней по региону и обеспечение ее дальнейшего роста за счет индексации не ниже чем на прогнозируемый уровень инфляции;

– апробация на территории региона методики выравнивания доходов путем освобождения от подоходного налога малоимущих граждан за счет введения необлагаемого минимума и внедрения ставки НДФЛ на уровне 15-25% для категорий граждан с доходами свыше 1,5 млн руб.;

– апробация на территории региона перевода категориальной модели предоставления социальных трансфертов на адресную, с учетом критериев нуждаемости и оценки уязвимых домохозяйств;

– предоставления стимулирующих субсидий из регионального бюджета работодателям, имеющим в штате женщин с детьми дошкольного возраста, что позволит повысить адаптационные и конкурентные возможности, а также уровень занятости и доходов данной категории населения;

– реформирование системы налогообложения на территории Республики Башкортостан в части освобождения лиц пенсионного возраста от уплаты транспортно- ределенным категориям льготников, хотя в ряде других регионов данная мера уже принята. Пенсионеры освобождаются от дорожных сборов, а введение выше обозначенной меры позволит расширить их потребительские возможности.

Предлагаемый комплекс мер носит элементы «точечного» стимулирующего воздействия, а, следовательно, основан на эффективности определения конкретных потребностей и особенностей социальноэкономического развития конкретного регионального социума. Он направлен на ограничение степени влияния на социальную дифференциацию таких доминантных факторов как, гендер, семейное положение, состав и размер семьи, область и специфика трудовой деятельности, тем самым позволяя смягчить социальную дифференциацию населения, детерминируя изменения структуры потребления в сторону ее улучшения, стимулируя соответствующие социальные сдвиги за счет роста благосос- тояния населения.

Таким образом, на основе выявленных устоявшихся трендов социального развития региональных социумов, определено, что одной из основных целей или приоритетов социального развития является снижение уровня социальной дифференциации населения и сокращение чрезмерных социальных дистанций, выравнивание го налога в дополнение к уже существую- уровня и качества жизни населения на щей мере освобождения от дорожных сбо- территории регионов.

ров. Следует отметить, что в Башкорто-

Список литературы Приоритетные направления социального развития региональных социумов и меры нивелирования социальных рисков и угроз (на примере Республики Башкортостан)

- Ишмуратова Д.Ф. Оценка удовлетворенности трудом в контексте реализации человеческого капитала // Известия Уфимского научного центра РАН. - 2019. - № 3. - С. 69-73.

- Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 г. (утв. Указом Президента РФ № 208 от 13 мая 2017 г.). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/69cfe05b-c0dc-4876-95aa-a901378bfdcf/0001201705150001.pdf?MOD=AJPERES& CACHEID=69cfe05b-c0dc-4876-95aa-a901378bfdcf (дата обращения: 21.04.2020г.)

- Глазьев С.Ю., Локосов В.В. Оценка предельно-критических значений показателей состояния Российского общества и их использование в управлении социально-экономическим развитием // Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. - 2012. - №4 (22). - С. 22-41.

- Каримов А.Г. Проблема бедности работающего населения как фактор поляризации экономического пространства разноуровневых территорий // Экономика и предпринимательство. - 2017. - № 9-2 (86). - С. 857-860.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2017: Статистический сборник. - М.: Росстат, 2018. - 1162 с.

- Свинухова Ю.Н. Коэффициент фондов в России: тенденции, основные факторы роста и меры по их устранению // Национальная безопасность / nota bene. - 2019. - № 2. - С. 15-26.

- Шаховская Л.С., Климкова К.О. Социально-экономическая дифференциация населения в Российской Федерации: бедность, региональный аспект // Региональная экономика и управление: электронный научный журнал. - 2016. - № 4 (48). - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://eee-region.ru/article/4840 (дата обращения: 23.04.2020 г.)

- Леонтьева А.Г. Дифференциация социальных расходов в российских регионах и меры по ее снижению // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. - 2017. - №79 (2). - С. 380-389.