Приоритетные проблемы экологической безопасности континентальных водоемов России

Автор: Румянцев Владислав Александрович, Крюков Леонид Николаевич

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Глобальный экологический кризис: мифы и реальность

Статья в выпуске: 4 (45), 2017 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены проблемы модернизации мониторинга, охраны и оздоровления континентальных водоемов России. Обращено внимание на экологические риски масштабного сине-зеленого «цветения» воды, констатируется глобальное распространение резистентных бактерий и существенное увеличение числа больных раком. Активация этих негативных тенденций современности имеет идентичные причины и обусловлена инициирующим воздействием нанообъектов как переносчиков опасных субстанций. Спектр ультрадисперсного состава воды является индивидуальным для каждого водного объекта и может служить соответствующим идентификационным признаком. Показано, что при ультразвуковой обработке воды с коагулянтами происходит значительное снижение концентраций нанообъектов.

Вода, экология, безопасность, мониторинг, нанообъект, ультразвук

Короткий адрес: https://sciup.org/140224056

IDR: 140224056 | УДК: 282.247.212

Текст научной статьи Приоритетные проблемы экологической безопасности континентальных водоемов России

Румянцев В.А., Крюков Л.Н. Приоритетные проблемы экологической безопасности континентальных водоемов России // Общество. Среда. Развитие. – 2017, № 4. – С. 129–135.

В соответствии со сведениями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), влияние окружающей среды на ежегодную смертность населения планеты постоянно растет и уже достигло более 75% [11, с. 15]. При этом результаты современных медико-биологических исследований существенно расширили представления о причинно-следственных связях инфекционных и неинфекционных заболеваний с загрязнением воды и безусловного воздействия водного фактора на формирование здоровья человека. Ничего удивительного в этом нет: вся жизнь человека неразрывно связана с гидросферой и в живом человеческом теле содержится от 50 до 75% воды при необходимости ежесуточного потребления 2–3 л чистой питьевой воды. К сожалению, как следует из государственного доклада «О санитарно-эпидемиологической обстановке в Российской Федерации в 2010 году», ситуация с состо- янием поверхностных и подземных источников централизованного питьевого водоснабжения и качеством воды в местах водозабора является неудовлетворительной и не соответствует санитарным правилам и нормативам (36,8% поверхностных источников и 16,4% подземных) [15, с. 38].

Сегодня в силу климатических изменений, возрастающего антропогенного воздействия на окружающую среду, гидрологических и гидрогеологических особенностей территорий водосбора пресноводных объектов во многих регионах России складывается сложная медико-экологическая обстановка [9, с. 43]. Закономерно, что в перечень критических технологий Российской Федерации, утверждённый Указом Президента РФ от 7 июля 2011 года № 899, вошли технологии мониторинга и прогнозирования состояния окружающей среды, предотвращения и ликвидации её загрязнения, технологии предупреждения и

Среда обитания

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, технологии снижения потерь от социально значимых заболеваний. В этой связи в ИНОЗ

РАН (Санкт-Петербург) был осуществлен анализ последних достижений в области наук о Земле и экспериментально апробированы новые методы мониторинга экологического состояния континентальных во- доемов и очистке загрязненной воды.

Общеизвестно, что фундаментальной основой жизнеспособности любой клетки, любого организма и любого сообщества является способность изменять свои свойства под воздействием факторов окружающей среды – постоянно развиваться или деградировать и гибнуть. В настоящее время по всей планете фиксируется значительное увеличение числа больных раком, глобальное распространение получили резистентные виды патогенных бактерий, угрожающие масштабы приобрело сине-зелёное «цветение» пресноводных объектов, сопряженное с выделением в воду цианотоксинов и распространением инфекционных заболеваний. В дополнение к этим экологическим угрозам широкое использование фармацевтической продукции и предметов личной гигиены привело к появлению новых загрязнителей окружающей среды. Причем более половины лекарств выводятся из организма в биологически активной форме, практически не теряя своих свойств. Хорошая растворимость большинства лекарственных препаратов в воде значительно затрудняет очистку сточных вод от данных соединений. Они плохо разлагаются активным илом очистных сооружений и проходят через них транзитом, поступая затем в водоемы, водотоки и грунтовые воды. Из полутора сотен изученных лекарств сорок оказались способными к биоаккумуляции, то есть способны накапливаться в живых организмах. Тысячи лекарственных веществ в этом отношении вовсе не изучены. Особую опасность для живой природы (в том числе для людей) представляют остатки антибиотиков, эндокринных препаратов, антидепрессантов, антипаразитических и противораковых медикаментов. Данные соединения по трофическим цепям и при употреблении загрязненной воды могут попадать в организм человека, оказывая негативное влияние. В этой связи работы по определению фармацевтических веществ в окружающей среде и выработке высокочувствительных аналитических методик их определения ведутся возрастающими темпами с конца 90-х годов в США, Канаде, Израиле и странах ЕС. В РФ подобные исследования начаты недавно и носят эпизодический характер. Вместе с тем, факт обнаружения в большинстве проб воды из Ладожского озера кофеина в концентрациях 3,8–446 нг/л [10, с. 77] заставляет по-новому взглянуть на проблему экологической безопасности континентальных водоемов России – и с позиций активации токсиногенного «цветения», и развития резистентности пато-

Общество. Среда. Развитие № 4’2017

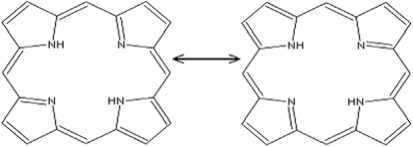

Резонансные структуры тетрапиррола (порфин – простейший порфириновый цикл)

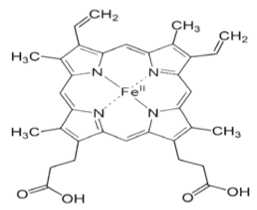

Гемоглобин (гем)

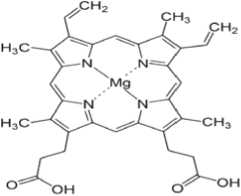

Рис. 1. Молекулярные формулы порфиринового цикла, гемоглобина и хлорофилла.

Хлорофилл

Компоненты дыхательной цепи клеток

Инициирование перечисленных выше экологически опасных явлений современности имеет много общих корней. По сути, клетки всех живых организмов являются относительно близкими родственниками, что в известной мере подтверждается данными бактериальной палеонтологии: окаменелости древних цианобактерий (сине-зеленых водорослей) и стафилококков были обнаружены в одних и тех же образцах ископаемых с возрастом 3,5–4,0 млрд лет [6, с. 241]. Правда, в ходе эволюционного развития генетическая информация у клеток эукариот (животные, растения, грибы) была защищена ядерной мембраной, которой нет у клеток прокариот (в том числе цианобактерий). Установлено отличие в механизме ключевых донорноакцепторных реакций клеток эукариот и прокариот, которое заключается в наличии катионов разных металлов в комплексах с тетрапирролами, содержащихся в клетках. С химической точки зрения в циклических тетрапирролах или порфириновых циклах электронная пара азота может образовывать координационные связи с ионами таких металлов, как Mg или Fe (рис. 1).

При этом хлорофилл цианобактерий, являясь основным компонентом фотосинтеза, имеет два уровня возбуждения: первый связан с переносом электрона на более высокий уровень системы сопряженных двойных связей порфиринового цикла, а второй – с возбуждением неспаренных электронов азота и магния. Гемоглобин млекопитающих – это сложный белок, содержащий гем на основе порфиринового цикла и Fe2+ (в хлорофилле – Mg2+), способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани животных. Цитохромы (b и c) с ионами Fe3+/ Fe2+функционируют практически у всех животных, растений, бактерий и грибов, участвуют в окислении многочисленных соединений и развитии апоптоза (греч. “άπόπτωσις” листопад) – регулируемой клеточной гибели, табл. 1.

Несмотря на перечисленные выше различия, даже формальное и простое сопоставление молекулярных формул РНК, ДНК, АДФ, АТФ и белков как основных источников генетической информации и энергетического обмена позволяет увидеть значительное количество идентичных структурных фрагментов и сходство катаболизма клеток эукариот и прокариот.

Одним из наиболее изученных и наглядных доказательством идентичности причинно-следственных корней негативных тенденций современности по влиянию на здоровье населения является «цветение» (изменение окраски) природной воды. Причем результатом цианобактериального (сине-зеленого) «цветения» водоемов становятся острые и хронические отравления токсинами цианобактерий (особенно микроцистина-LR и сакситоксина) – прогрессирование аллергий и дерматитов, рак печени, тяжелые воспаления кишечного тракта, патологии сердца, почек и селезенки, склероз, болезни Альцгеймера и Паркинсона. Более того, в «цветущей» воде происходит интенсивное размножение холерного вибриона Vibrio comma , вирусов полиомиелита (греч .”polios” серый, “myelos” спинной мозг), эпидемических гастроэнтеритов и других инфекционных заболеваний человека.

Развитие токсиногенного цианобактериального «цветения» не обошло стороной даже такие великие озера как Ладога [19, с. 100] и Байкал [1, с. 8]. При этом в центральной части Байкала были обнаружены бактериофаги – специфичные вирусы, разрушающие цианобактерии. Каждый из этих бактериофагов характеризуется определенной геометрической формой, размером и уничтожает определенный вид патогенных микроорганизмов. Зафиксировано, что в центральной части Байкала вода настолько хорошо очищается бактериофагами, что ее можно пить, не подвергая кипячению. Результаты моле-

Среда обитания

|

132 |

Таблица 2 Влияние гумато-сапропелевых суспензий на токсичность солей тяжелых металлов в опытах на дафниях |

||||

|

Препараты |

Pb(NOA , ЛК50 , мг/л |

Коэффициент защиты |

Cu[O(O)CCH3]2, ЛК50 , мг/л |

Коэффициент защиты |

|

|

Контроль, мг/л |

0,83 + 0,18 |

– |

0,16 + 0,07 |

– |

|

|

Гумато-сапропелевая суспензия с частицами 89 нм (12,8 %) |

2,3 + 0,9 |

2,8 |

0,39 + 0,11 |

2,4 |

|

|

Гумато-сапропелевая суспензия с частицами 86 нм (20,4%) |

2,8 + 0,6 |

3,4 |

0,83 + 0,19 |

5,1 |

|

|

Таблица 3 Примеры промышленно производимых наноразмерных лекарственных форм на основе PLA и PLGA |

|||||

|

Препарат |

Болезнь |

Полимер |

Марка |

Производитель |

|

Трипторелин |

Рак простаты |

PLA или PLGA |

Decapeptyl® SR |

Pfizer Ferring |

|

Золадекс |

Рак простаты, фиброма матки |

PLA / PLGA |

Zoladex® |

AstraZeneca |

|

Окреотид |

Эндокринные опухоли |

PLA / PLGA |

Octreotide |

Фарм-Синтез |

|

Кальцитонин |

Злокачественный стеолиз |

PLA |

Calcitonin |

Вера-Фарм |

|

Кофеин |

Психостимулятор |

PLA |

Caffeine |

– |

|

Налтрексон |

Алкоголизм |

PLGA |

Vivitrol® |

Alkermes |

Таблица 4

Медианы размеров и биомишени воздействия нанообъектов

Общество. Среда. Развитие № 4’2017

|

Медиана размера нанообъекта, нм |

Биомишени воздействия нанообъектов |

|

<5–10 |

Почечный клиренс |

|

<40 |

Проникновение в ядро клетки |

|

<70 |

Проникновение в кровеносные капилляры |

|

35-120 |

Аккумуляция в лимфотических узлах |

|

>200 |

Депонирование в селезенке |

|

Таблица 5 Результаты испытаний микроцистина-LR на млекопитающих при разных видах аппликации |

|

|

Аппликация |

Биообъект |

Средне-смертельная доза |

Значение дозы, мг/кг |

|

Ингаляция, 10 ч. |

Мыши |

LC 50 |

18 |

|

Перорально |

Крысы |

LD50 |

0.05 |

|

Перорально |

Мыши |

LD50 |

0.0325 |

|

Внутривенно |

Мыши |

LD50 |

0.06 |

кулярно-генетических исследований взаимодействия цианофагов с клетками цианобактерий убедительно свидетельствуют об эволюции геномов в системе цианофаг–цианобактерия. Наличие в геномах цианофагов генов цианобактерий свидетельствует о генетическом обмене между вирусами и цианобактериями [14, с. 115].

В ИНОЗ РАН был впервые экспериментально зафиксирован другой важный факт: в тех токсичных «цветущих» зонах Ладожского озера, где в водных взвесях были зафиксированы нанообъекты, не удается обнаружить цианотоксины [5, с. 822]. По всей вероятности, эти природные ядовитые вещества либо образуют безопасные комплексные соединения с гуми-нами, либо участвуют в формировании нанообъектов с полимерными компонентами гуминовых веществ (табл. 2) [8, с. 120].

При рассмотрении данных табл. 2 не трудно видеть, что ультрадисперсные гумато-сапропелевые суспензии предотвращают токсическое действие тяжелых металлов, напоминая действие либо классических комплексообразователей типа ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота) и унитиола (дитиолпропансульфо-нат натрия) [2, с. 92], либо искусственных биодеградируемых (до диоксида углерода и воды) полимеров типа поли(L-лактид) [PLA] и поли(L-лактид)гликолида [PLGA], которые являются популярными переносчиками нуклеотидов, пептидов, вакцин и лекарственных веществ, в том числе препаратов для лечения онкологических заболеваний, табл. 3 [4, с. 30].

Напомним, что для нанообъектов характерны необычайно высокие значения величин удельной поверхности, кривизны поверхности, свободной поверхностной энергии и напряженности электростатического поля у поверхности. При этом у нанообъектов отношение количества поверхностных атомов (молекул) к числу атомов в объеме ≥1. Характерной чертой нанообъектов является их способность к ингаляционному, трансдермальному, транснейральному и энтеральному проникновению в любые органы и ткани человека, включая центральную нервную систему (через луковицу обонятельного нерва) (табл. 4) [12, с. 20].

Высокоразвитые поверхности нанообъектов легко адсорбируют из окружающей среды различные экотоксиканты (микотоксины, цианотоксины, фосфор- и хлорор-ганические соединения, карбаматы, пиретроиды и тяжелые металлы) с последующей седиментацией агрегатов. Между тем, хи- мически инертный полимер фторопласт, широко используемый для изготовления посуды, будучи распыленным в воздухе в виде нанообъектов диаметром 26 нм в ничтожной концентрации (60 мкг/ м3) опаснее боевых отравляющих веществ. О биологической активности частиц-янусов (Janus particles – по имени двуликого бога Януса), поверхности полусфер которых различаются с химической и физической точки зрения, остается только судить [13, с. 98]. Отдельно заметим, что некоторые нанообъекты, являясь сами по себе безвредными, могут выступать в роли катализаторов образования токсичных веществ (нанообъекты TiO2, содержащиеся в красителях, поступающих со стоками в водоемы) [3, с. 475].

После многочисленных пожаров в первом десятилетии XXI века стало известно, что защитные механизмы легких и желудочно-кишечного тракта не способны справляться с нанопылью углерода, что приводит к пагубным последствиям и особенно опасно при попадании их в воду при горении лесов на территориях водосборов водоемов. Достаточно вспомнить, что в Москве по данным СМИ в дни пожаров смертность возрастала вдвое (от 350 до 700 человек в сутки). Основными причинами были тромбозы, аритмии, сужение артериальных сосудов и атеросклероз. С большой долей вероятности специфическое воздействие ультрадисперсных частиц на организм человека может быть обусловлено инициирующим воздействием нанообъектов, как переносчиков особо опасных субстанций, перечисленных в статье ранее. В этом плане особенно важны результаты сравнительных испытаний тестового природного токсина (микроцистина-LR) при ингаляционном и пероральном воздействии на млекопитающих (Aldrich) – см. табл. 5.

Данные табл. 5 убедительно свидетельствуют об особой опасности поступления экотоксикантов через желудочно-кишечный тракт. Не удивительно, что было установлено наличие прямой связи между содержанием в воде нанообъектов с тяжелыми металлами и этиологией онкологических заболеваний человека (рис. 2) [16, с. 628; 17, с. 2381; 18, с. 347].

Суммируя сказанное выше, в ИНОЗ РАН закономерно был сделан вывод о целесообразности разработки мониторинга континентальных водоемов России в отношении содержания нанообъектов в воде вне зависимости от их искусственного или природного происхождения. Было установлено, что спектр ультрадисперсного состава воды является индивидуальным для

Среда обитания

Наночастицы железа в раковой части печени

Наночастицы кобальта в раковой ткани мочевого пузыря

Рис. 2. Наночастицы свинца в лимфоме Ходжкина

Общество. Среда. Развитие № 4’2017

каждого водотока бассейна Ладожского озера и может служить соответствующим идентификационным признаком [9, с. 43].

В целом, не вызывает сомнений, что наличие чистой питьевой воды, не содержащей нанообъекты, является одним из приоритетных условий для сохранения здоровья населения России. При этом на основании исследований ИНОЗ РАН было установлено, что двойной электрический слой (ДЭС) вокруг нанообъектов является ведущим фактором в формировании свойств и путей миграции этих частиц. ДЭС препятствует прямому контакту нанообъектов с фильтрующими материалами в наиболее доступных технологиях водоподготовки и эффективность очистки воды падает. Кроме того, в процессе водоподготовки используют растворы коагулянтов, которые в воде ок- ружены гидратными оболочками. По этой причине взаимодействие между нанообъектами и коагулянтами происходит только с участием слабых межмолекулярных сил Ван-дер-Ваальса. В результате очистка природной воды от нанообъектов требует применения либо высоких концентраций химикатов, что приводит к дополнительному загрязнению воды, либо нести значительные расходы на создание и использование мембран с размерами пор от 3 до 10 нм.

Как было установлено в ИНОЗ РАН, ситуация кардинально меняется при разрушении указанных выше оболочек вокруг нанообъектов под действием ультразвука определенной интенсивности и частоты. Образующиеся при кавитационном расщеплении молекул воды активные радикалы быстро взаимодействуют с катион- ными коагулянтами и теряют свою реакционную способность, далее в форме агрегатов легко удаляются по стандартной схеме водоподготовки и уже не представляет экологической угрозы. Для коагуляции и флокуляции были использованы сертифицированные в РФ реагенты. В качестве исходной воды – образцы природной воды из различных континентальных водоемов и в том числе из Ладожского озера. Ультразвуковую обработку проб воды проводили на отечественных ультразвуковых установках. При этом было зафиксировано, что эффективность ультразвуковой кавитации и применение того или иного вида коагулянта зависят от концентрации нанообъектов в исходной воде [7, с. 349].

Подводя итог сказанному, правомерно сделать вывод о том, что проблемы здоровья человека и экологической безопасности континентальных водоемов обусловлены процессами, происходящими во всех живых, биокосных и косных системах на наноуровне их структур. В статье показана при- нципиальная возможность удаления из загрязненной природной воды нанообъектов с адсорбированными на них вредными субстанциями, что является фундаментальной основой для совершенствования систем питьевой водоподготовки и снижения потерь от социально значимых заболеваний населения нашей страны. При этом актуальность рассмотренной проблемы для России связана с существенным износом основных фондов наиболее доступных технологий питьевой водоподготовки и очистки сточных вод, что требует своевременного принятия адекватных мер по предотвращению возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Список литературы Приоритетные проблемы экологической безопасности континентальных водоемов России

- Дрюкер В.В., Горшкова А.С. Бактериофаги и их функционирование в биопленках//Известия Иркутского ГУ. Серия: Биология. Экология. Т. 5. -2012, № 3. -С. 8-16.

- Загребин А.О., Румянцев В.А., Тонкопий В.Д. Разработка методов биоидентификации ксенобиотиков для оценки качества вод//Водные ресурсы. Т. 43. -2016, № 1. -С. 92-96.

- Крюков Л.Н., Поздняков Ш.Р., Румянцев В.А. Актуальность идентификации наноразмерных частиц пресноводных объектов на примере Ладожского озера//Водные ресурсы. Т. 44. -2017, № 4. -С. 475-484.

- Кузнецова И.Г., Северин С.Е. Использование сополимера молочной и гликолевой кислот для получения наноразмерных лекарственных форм//Разработка и регистрация лекарственных средств. -2013, № 5(5). -С. 30-36.

- Поздняков Ш.Р., Крюков Л.Н., Румянцев В.А. Исследование влияния дисперсности водных взвесей на токсичность «цветения» воды Ладожского озера//Доклады академии наук. Т. 440. -2011, № 6. -С. 822-825.

- Розанов А.Ю., Заварзин Г.А. Бактериальная палеонтология//Вестник Российской академии наук. -1997, т. 67. -С. 241-245.

- Румянцев В.А., Поздняков Ш.Р., Крюков Л.Н. Трансформация наноразмерных частиц и проблема их удаления при водоподготовке//Доклады академии наук. Т. 458. -2014, № 3. -С 349-353.

- Румянцев В.А., Митюков А.С., Загребин А.О., Тонкопий В.Д., Крюков Л.Н. Инновационная технология переработки сапропеля, уникальная эффективность и безопасность новой продукции//Общество. Среда. Развитие. -2016, № 3. -С. 120-124.

- Румянцев В.А., Поздняков Ш.Р., Крюков Л.Н. Влияние золь-гель процессов в бассейне Ладоги на медико-экологическую обстановку на территориях водосбора озера//Вестник Российской академии наук. Т. 86. -2016, № 1. -С. 43-47.

- Русских Я.В., Чернова Е.Н., Никифоров В.А., Жаковская З.А. Лекарственные соединения в водных объектах Северо-Запада России//Региональная экология. -2014, № 1-2 (35). -С. 77-83.

- Стожаров А.Н. Медицинская экология. -Минск: Выш. шк., 2007. -368 с.

- Супотницкий М.В. Нанообъекты как новая биологическая угроза//Новости медицины и фармации. -2014, № 6 (495). -С. 20-25.

- Третьяков Ю.Д. Эволюция наноматериалов, наночастиц, наноструктур и проблемы здоровья//Экология человека. -2011, № 1 (8). -С. 98-107.

- Шестаков С.В., Карбышева Е.А. Роль вирусов в эволюции цианобактерий//Успехи современной биологии. Т. 135. -2015, № 2. -С. 115-127.

- Эльпинер Л.И. Медико-экологические аспекты кризиса питьевого водоснабжения//Гигиена и санитария. -2013, № 6. -С. 38-44.

- Donaldson K. Nanotoxicology//Occupational Environmental Medicine. -2004, v. 61. -P. 727-728.

- Gatti A.M., Rivasi F. Biocompatibility of micro-and nanoparticles Part 1 in liver and kidney//Biomaterials. -2002, v. 23 (11). -P. 2381-2387.

- Gatti A.M. Risk assessment of micro and nanoparticles and the human health//Chapter of Handbook of Nanostructured biomaterials and their applications ed American Scientific Publisher USA. -2005, № 12. -P. 347-369.

- Voloshko L., Kopecky J., Safronova T., Pljusch A., Titova N., Hrouzek P., Drabkova V. Toxins and other bioactive compounds produced by cyanobacteria in Lake Ladoga//Estonian Journal of Ecology. V. 57, 2008, № 2, pp. 100-110.